7 Minuten

Hintergrund: Was ist eine Hydrid-Ionen-Batterie?

Forscher am Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben erstmals eine wiederaufladbare Hydrid-Ionen-(H⁻)-Batterie vorgestellt, die bei Raumtemperatur arbeitet. Hydrid-Ionen sind Wasserstoffatome mit einem zusätzlichen Elektron; aufgrund ihrer sehr geringen Masse und ihrer speziellen Redox-Eigenschaften gelten H⁻-Ionen als vielversprechender alternativer Ladungsträger für künftige elektrochemische Speichersysteme. Im Vergleich zu klassischen Ionen wie Li+ oder Na+ bietet der Wasserstoffträger einzigartige Vorteile — etwa ein geringes theoretisches Massenträgheitspotenzial und spezifische Reaktionschemien an Elektroden. Gleichzeitig wurde der Fortschritt lange durch das Fehlen geeigneter Elektrolyte gebremst, die schnelle Hydrid-Mobilität mit thermischer und elektrochemischer Stabilität sowie guter Kompatibilität zu Elektroden verbinden.

Experiment und Materialien: ein neuer Core–Shell-Hydrid-Elektrolyt

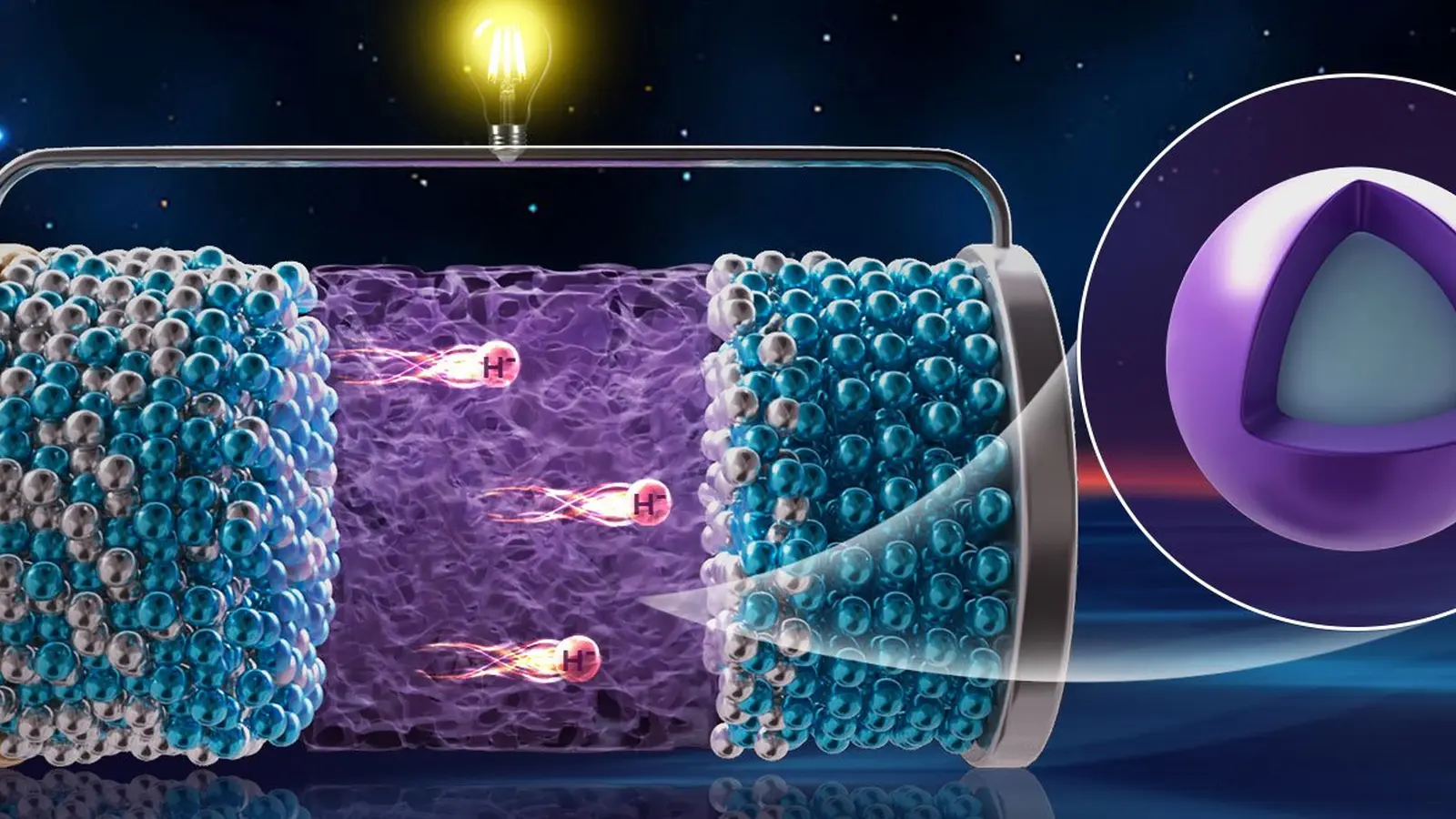

Die Forscher entwickelten den ersten allfesten Hydrid-Ionen-Akku für den Betrieb bei Raumtemperatur. Credit: DICP

Das DICP-Team begegnete der Elektrolyt-Herausforderung mit einem heterojunction-inspirierten Core–Shell-Verbund, bezeichnet als 3CeH3@BaH2. Bei diesem Konzept umhüllt eine dünne Schale aus Bariumhydrid (BaH2) einen Kern aus Cerhydrid (CeH3). CeH3 liefert eine hohe intrinsische Hydrid-Ionenleitfähigkeit, während die BaH2-Schicht strukturelle Festigkeit sowie elektrochemische Stabilität beisteuert. Die Kombination beider Komponenten erlaubt schnellen H⁻-Transport bereits bei Raumtemperatur und vermindert dabei typische Degradationsprozesse, die in vielen reinionischen oder metallbasierten Elektrolytsystemen auftreten.

Technisch gesehen adressiert der Core–Shell-Aufbau mehrere Schlüsselanforderungen gleichzeitig: Zum einen reduziert die Schalenstruktur unerwünschte Phasengrenzreaktionen, die die Leitfähigkeit einschränken können; zum anderen stabilisiert die äußere Schicht die Oberfläche gegen Reaktionen mit Elektrodenmaterialien oder der Umgebung. Solche heterogenen Grenzflächen sind in modernen Festkörperelektrolyten oft der limitierende Faktor für Leistung und Lebensdauer. Durch gezieltes Design von Grenzflächenchemie und Mikrostruktur lässt sich nicht nur die Ionendynamik verbessern, sondern auch die mechanische Integrität des Elektrolyten unter Lade-/Entladezyklen erhöhen. Diese Aspekte haben unmittelbare Bedeutung für die praktische Einsetzbarkeit von Hydrid-Ionen-Systemen.

Aufbau der Batterie und Leistungskennzahlen

Mit diesem Elektrolyt setzten die Forschenden eine Festkörper-Prototypzelle zusammen, die die Konfiguration CeH2 | 3CeH3@BaH2 | NaAlH4 aufweist. Als Kathodenaktives Material diente Natriumalanat (NaAlH4), eine etablierte Verbindung aus der Wasserstoffspeicherung, die wegen ihrer reversiblen Hydrid-Interkalationsmechanismen gewählt wurde. Solche hydridbasierten Elektroden reagieren durch Aufnahme und Abgabe von Hydrid-Ionen, was mechanistisch von klassischen Elektronenübertragungsreaktionen in Lithiumionenbatterien abweicht und neue Designüberlegungen bei Elektrodenporosität, Leitfähigkeit und Oberflächenbehandlung erfordert.

Bei Raumtemperatur zeigte die positive Elektrode bei der ersten Entladung eine Anfangskapazität von 984 mAh g⁻1 und behielt nach 20 Zyklen noch 402 mAh g⁻1. Diese Werte deuten auf ein hohes theoretisches Kapazitätspotenzial hin, zugleich machen sie deutlich, dass Zyklusstabilität und Kapazitätserhaltung verbesserungswürdig sind — typische Herausforderungen bei frühen Laborprototypen. In einer gestapelten Konfiguration erzeugte der Prototyp eine Betriebsspannung von rund 1,9 V und versorgte erfolgreich eine gelbe LED-Lampe, was als einfacher Praxistest die Fähigkeit der Zelle demonstriert, unter Last zu arbeiten. Solche Demonstrationen sind wichtig, um elektrochemische Funktionalität in anschaulicher Form zu zeigen, auch wenn sie noch nicht die Anforderungen kommerzieller Anwendungen hinsichtlich Lebensdauer, Energiedichte oder Sicherheitszertifizierung erfüllen.

Weitere Kennzahlen, die in künftigen Studien genauer berichtet werden sollten, umfassen Coulomb-Effizienz, Impedanzspektren zur Analyse der Grenzflächenwiderstände, Leitfähigkeitswerte des 3CeH3@BaH2-Elektrolyten in S/cm bei verschiedenen Temperaturen sowie Langzeittests über hunderte bis tausende Zyklen. Solche Daten sind nötig, um die praktische Relevanz für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Zyklusstabilität und Leistungsdichte zuverlässig abzuschätzen.

Wesentliche Erkenntnisse, Sicherheit und Implikationen

Der Core–Shell-Elektrolyt überwand drei zentrale Hindernisse: schnellen Hydrid-Transport bei Raumtemperatur, thermische Robustheit und Kompatibilität mit Elektrodenmaterialien. Die Verwendung von wasserstoffbasierten Ladungsträgern vermeidet zudem die Bildung metallischer Dendriten — eine häufige Ursache für Kurzschlüsse und Sicherheitsrisiken bei manchen Metallanodenbatterien — und könnte damit die Betriebssicherheit verbessern. Dieser Aspekt ist besonders relevant, weil Dendritenwachstum in Lithium-Metall- oder Zinksystemen die Zuverlässigkeit und Lebensdauer stark einschränken kann.

Professor Ping Chen und das Team am DICP betonen, dass die anpassbare Chemie der Hydridmaterialien neue Wege eröffnet, um Kapazität, Leistungsfähigkeit (Rate Capability) und Zyklenfestigkeit gezielt zu optimieren. Die Möglichkeit, verschiedene Hydridphasen, Dotierungen oder Nanoarchitekturen zu kombinieren, bietet ein großes Feld für Materialwissenschaft und elektrochemisches Engineering. Dennoch handelt es sich bei den gezeigten Ergebnissen um einen frühen Laborbeleg und nicht um ein marktreifes Produkt. Die Demonstration ist jedoch ein wichtiger Fortschritt in Materialdesign und Zellarchitektur, der den Weg zu sauberen, effizienten Energiespeichern ebnen kann, die Hydrid-Ionenchemie nutzen.

Bei Sicherheit und Handhabung bleiben Herausforderungen: Hydridverbindungen können luft- und feuchtigkeitsempfindlich sein, reagieren unter bestimmten Bedingungen exotherm mit Wasser und erfordern kontrollierte Synthese- und Verarbeitungsumgebungen. Weiterhin müssen Langzeitsicherheit, Verhalten bei mechanischer Beanspruchung und thermische Stabilität im großmaßstäblichen Einsatz gründlich getestet werden. Ein realistischer Entwicklungspfad umfasst außerdem Lebenszyklusanalysen, Recyclingstrategien und eine Bewertung von Rohstoffverfügbarkeit und Kosten — zum Beispiel die Nutzung von Cerium (Ce), das zwar zu den selteneren Lanthanoiden gehört, jedoch vergleichsweise erschwinglich und relativ reichlich vorhanden ist im Vergleich zu einigen Kritischen Rohstoffen.

Zukünftige Perspektiven

Die nächsten Schritte zielen darauf ab, die Zykluslebensdauer zu verbessern, die Synthese des Verbundelektrolyten zu skalieren und vollständige Zellarchitekturen zu integrieren, die auf Energiedichte, Leistungsfähigkeit und Fertigbarkeit optimiert sind. Konzeptionell sind mehrere Entwicklungsbereiche relevant: Interface-Engineering, um Grenzflächenverluste weiter zu reduzieren; gezielte Dotierungen und Defektsteuerung in Hydridphasen zur Erhöhung der Leitfähigkeit; sowie Herstellungstechniken, die dünnschichtige oder poröse Elektrolyte kosteneffizient und gleichmäßig erzeugen können.

Wenn diese technischen Meilensteine erreicht werden, könnten Hydrid-Ionen-Batterien vorhandene wiederaufladbare Technologien ergänzen — etwa in der Netzintegration, bei tragbaren Geräten oder in Nischenanwendungen, in denen geringer Massengewinn und hydrogenbasierte Elektrochemie klare Vorteile bieten. Mögliche Einsatzfelder umfassen stationäre Langzeitspeicher mit moderater Leistungsanforderung, eingebettete Energiesysteme in Leichtbau-Applikationen, sowie spezialisierte Sensoren und Raumfahrtanwendungen, bei denen Gewicht und spezifische Energiewerte kritisch sind.

Auf dem Weg zur Kommerzialisierung sind jedoch mehrere Hürden zu überwinden: Reproduzierbare Massenproduktion des Core–Shell-Materials, Integration in Zellfertigungsprozesse (z. B. Beschichtung, Pressen, Zellversiegelung), Entwicklung geeigneter Elektrodenformulierungen und -bindemittel, sowie umfassende Prüfprogramme zur Sicherheits- und Zuverlässigkeitsvalidierung unter realen Betriebsbedingungen. Zusätzlich sind Ökobilanzen und Materialeffizienz bei der großtechnischen Herstellung wichtige Faktoren, um die ökologische Vorteilhaftigkeit gegenüber etablierten Technologien zu belegen.

Forschungsrichtungen, die besonders vielversprechend erscheinen, schließen die Kombination von Hydrid-Elektrolyten mit anderen Festkörperkonzepten ein (Hybrid-Festkörperansätze), das Studium von nanoskaligen Grenzflächenphänomenen mittels in situ-Spektroskopie und Elektronenmikroskopie sowie die Entwicklung modularer, skalierbarer Synthesewege (z. B. Spray-Pyrolyse, Sol-Gel-Techniken oder mechanochemische Routen), die industrielle Anforderungen erfüllen können. Letztlich wird die Fähigkeit, elektrochemische Leistung mit robusten, kosteneffizienten Produktionsmethoden zu verbinden, über den technologischen Erfolg entscheiden.

Zusammenfassend eröffnen die Ergebnisse am DICP ein neues Kapitel für wasserstoffbasierte elektrochemische Energiespeicherung. Sie zeigen, dass durch gezieltes Materialdesign und Interface-Engineering Hydrid-Ionen bei Raumtemperatur in Festkörpersystemen nutzbar gemacht werden können. Ob und in welchem Zeithorizont Hydrid-Ionen-Batterien kommerziell attraktiv werden, hängt von weiteren Fortschritten in Zyklusfestigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheitsbewertung ab — doch die wissenschaftlichen Grundlagen sind geschaffen und liefern eine vielversprechende Basis für weiterführende Forschung und Entwicklung.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen