5 Minuten

Neue Belege für weitreichende prähistorische Netzwerke

Wissenschaftler, die prähistorische Felskunst in Arabien untersuchen, haben materielle Spuren gefunden, die darauf hindeuten, dass die Künstler Teil eines ausgedehnten, überregionalen Kulturnetzwerks waren. Die neben den Ritzungen entdeckten Gegenstände — Steinwerkzeuge und persönliche Schmuckstücke — entsprechen Stilmustern, die von Gemeinschaften im Levanten bekannt sind, etwa 400 Kilometer nördlich. Dieser Zusammenhang legt nahe, dass Menschen bereits im terminalen Pleistozän Technologien, Waren oder Ideen über beträchtliche Distanzen austauschten.

Paläoumweltlicher Kontext und Datierung

Saisonale Seen und ein wandelndes Klima

Das Forschungsteam stellte fest, dass die Felskunst gezielt in der Nähe alter saisonaler Seen platziert wurde. Diese Paläoseen werden auf ungefähr 15.000 Jahre datiert und liefern damit den ersten klaren Hinweis auf das Wiederauftreten von Oberflächenwasser in Teilen Arabiens nach der extremen Trockenheit des Letzten Glazials (dem kalten, trockenen Intervall gegen Ende der letzten Eiszeit). Indem die neuen Befunde die Zeitskala für die Rückkehr feuchterer Bedingungen um Jahrtausende zurückversetzen, erweitern sie das mögliche Zeitfenster, in dem Menschengruppen das Innere der Wüste besiedeln oder durchqueren konnten.

Die Datierung dieser Landschaften stützt sich auf mehrere Methoden — darunter konventionelle Radiokarbonalterung organischer Rückstände, die Analyse von Sedimentprofilen und in einigen Fällen lumineszenzbasierte Datierungen (OSL), die das Alter von mineralischen Partikeln seit ihrer letzten Belichtung bestimmen. In Kombination erlauben diese Ansätze eine robustere Rekonstruktion der Paläoumwelt, weil sie klimatische Episoden, hydrologische Veränderungen und menschliche Aktivitäten in eine gemeinsame Chronologie einbetten. Solche multiproxy-Analysen sind entscheidend, um zwischen episodischem Wasserauftreten und länger anhaltenden Feuchtphasen zu unterscheiden, was wiederum die Interpretation menschlicher Besiedlungsmuster beeinflusst.

Zudem liefern palynologische Untersuchungen (Pollenanalysen) und Kohlenstoffisotopenprofile zusätzliche Hinweise auf Vegetationsänderungen in Uferbereichen und Einzugsgebieten. Diese Informationen helfen, die Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen und die Attraktivität bestimmter Standorte für Jagd-, Sammel- und möglicherweise frühe Tierhaltungspraktiken zu bewerten. Die Kombination aus geomorphologischen, sedimentologischen und archäologischen Daten macht es möglich, die Dynamik dieser paläo-hydrologischen Systeme besser zu verstehen und damit auch die Mobilitätsstrategien prähistorischer Gruppen zu rekonstruieren.

Menschliches Verhalten und Überlebensstrategien

Vor etwa 12.000 Jahren nutzten Menschen offenbar diese temporären Wasserstellen, um in sonst lebensfeindlichen Wüstenlandschaften zu überleben. Die Felskunst scheint zuverlässige Wasserpunkte und die Routen zu ihnen zu markieren und diente möglicherweise als monumentale Wegweiser im Gelände. Solche Markierungen hätten nicht nur praktische Funktionen erfüllen können — etwa Hinweise für Zugänglichkeit und Sicherheit — sondern auch soziale: Sie könnten Treffpunkte markiert, territoriale Ansprüche sichtbar gemacht oder spirituelle Bedeutungen gehabt haben.

Die genauen Motive für die Anfertigung dieser Markierungen bleiben jedoch offen. Die Forscher betonen, dass Symbole mehrere Bedeutungsdimensionen zugleich tragen können: territorial, rituell, richtungsweisend oder rein praktischer Natur. In ethnographischen Vergleichen finden sich Beispiele, in denen Felsbilder Wasserstellen markieren, Jagdreviere kennzeichnen oder als Gedächtnisstützen für komplexe Ortskenntnisse dienen. Ebenso ist es möglich, dass Kunstwerke Teil eines kulturellen Repertoires waren, das Identität und Zugehörigkeit innerhalb überregionaler Netzwerke ausdrückte.

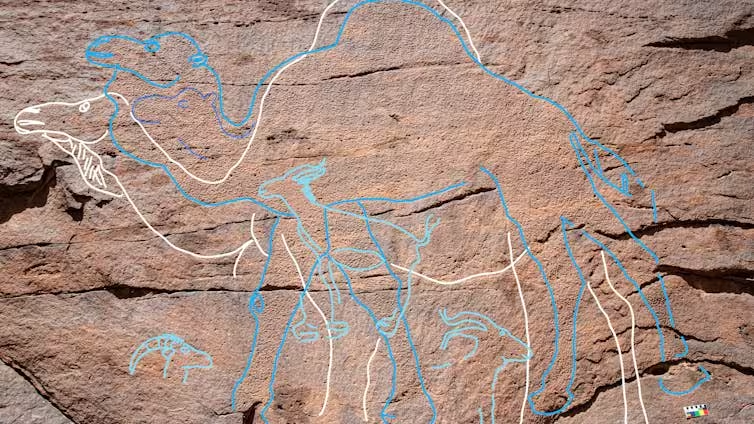

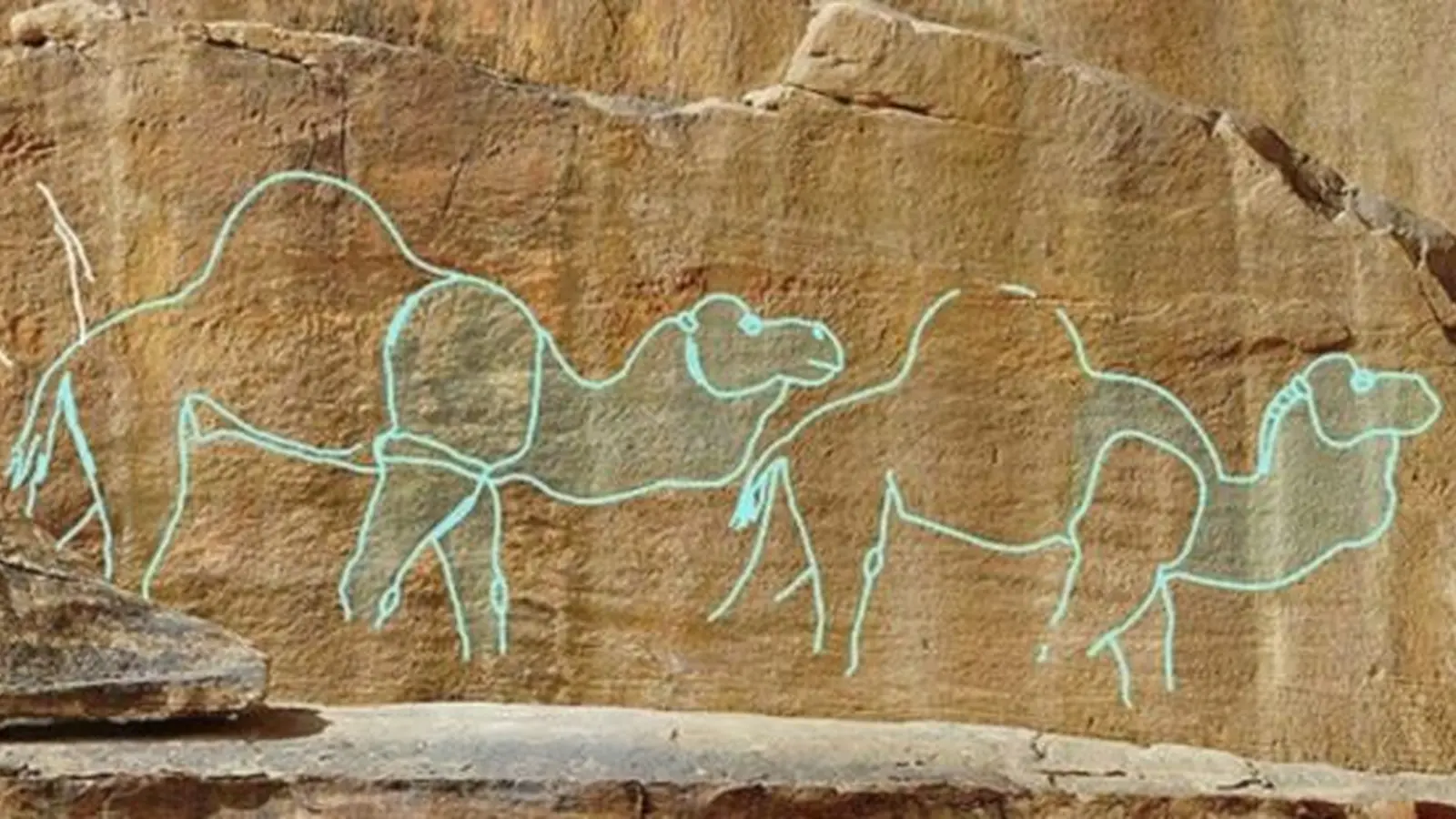

Die Bildwelt umfasst unter anderem ein auffälliges Kamelmotiv — ein starkes Symbol für Wüstenresistenz, das auch heutigen Betrachtern sofort Bedeutung vermittelt. Ob Kamele dort real als Ressource, als Ahnenwesen oder als abstrakte Embleme dargestellt sind, bleibt Gegenstand der Interpretation. Es ist zu beachten, dass die ikonographische Deutung durch Schichten kultureller Bedeutungen erschwert wird: Ein Motiv kann sich über tausende Jahre wandeln, neue Bedeutungsebenen annehmen oder bereits bestehende Traditionen weitertragen. Deshalb sind Langzeitvergleiche mit Felskunst in anderen Regionen und experimentelle Ansätze zur Herstellung von Lithik und Pigmenten hilfreich, um Herstellungsprozesse und Nutzungskontexte besser zu verstehen.

Aus archäologischer Sicht geben die Fundzusammenhänge — Ritzungen in unmittelbarer Nähe zu Werkzeugskeletten und Schmuck — wichtige Hinweise auf die Aktivitäten vor Ort. Die lithische Assemblage lässt Rückschlüsse auf Herstellungstechniken, Rohstoffbeschaffung und Transportwege zu. Schmuckstücke, oft aus lokal verfügbarem Material bearbeitet, können Aufschluss über Status, Identität oder Austauschbeziehungen geben. Werden solche Objekte gemeinsam mit Materialien gefunden, die auf externe Quellen zurückgehen, sprechen die Funde für mobilere Netzwerke und ökonomische Interaktionen zwischen weit entfernten Gruppen.

Folgen für Archäologie und Klimageschichte

Die Entdeckungen verknüpfen materielle Archäologie (Werkzeuge, Schmuck, Felskunst) mit regionalen paläoklimatischen Daten und verbessern damit das Verständnis dafür, wie Umweltveränderungen die Mobilität, Siedlungsdynamik und den kulturellen Austausch prähistorischer Gemeinschaften in Südwestasien prägten. Indem sie zeigen, dass es zu bestimmten Zeiten wieder verfügbare Wasserressourcen gab, legen die Funde nahe, dass klimatische Fenster als Korridore für Migration und Interaktion dienten. Solche Korridore können wiederum erklären, warum bestimmte technologische oder symbolische Tradierungen überregional auftreten.

Zukünftige Arbeiten, die Sedimentanalysen, die Datierung assoziierter Materialien und systematische regionale Surveys integrieren, werden die Chronologie weiter verfeinern und erklären helfen, warum Gemeinschaften in großmaßstäblichen, landschaftsbezogenen Markierungen investierten. Besonders wertvoll sind interdisziplinäre Studien, die Archäologie, Paläoklimatologie, Geoarchäologie und Ethnoarchäologie verbinden: Sie ermöglichen es, Fragen nach saisonaler Nutzung, Nahrungsökologie, Handelsnetzen und sozialen Bedeutungen von Sichtbarkeitsstrategien im Gelände fundierter zu beantworten.

Methodisch bietet auch die Anwendung moderner GIS-Analysen, Sichtbarkeitsstudien (Viewshed-Analysen) und Netzwerkanalysen neue Wege zur Interpretation der Standortwahl von Felskunst und zu den potentiellen Kommunikationswegen zwischen Fundstellen. Durch die Modellierung von Bewegungsrouten lassen sich Hypothesen zu Ressourcennutzung und saisonalen Wanderungen testen und mit materiellen Befunden abgleichen. Solche Modelle können außerdem Aufschluss darüber geben, wie topographische Hindernisse, Wasserverfügbarkeit und Vegetationszonen die Ausbreitung kultureller Merkmale beeinflussten.

Fazit

Die Nähe von Felskunst zu datierten saisonalen Seen zeigt, wie klimatische Veränderungen neue Möglichkeiten für menschliche Besiedlung und kulturellen Austausch in Arabien schufen. Die in Stein dokumentierten Signale spiegeln sowohl Überlebensstrategien als auch weitreichende Verbindungen wider, die prähistorischen Gemeinschaften halfen, sich in sich wandelnden Umgebungen zu orientieren und zu gedeihen.

Diese Erkenntnisse erweitern unser Bild von prähistorischem Leben in ariden Räumen: Sie zeigen, dass Menschen nicht nur passiv auf Umweltbedingungen reagierten, sondern aktiv Landschaften als Informationsnetzwerke, soziale Plattformen und Ressourcenknoten nutzten. Die Kombination aus symbolischer Kommunikation (Felskunst), materieller Kultur (Werkzeuge, Schmuck) und ökologischer Kontextualisierung (Paläoseen, Vegetation, Klima) schafft ein differenziertes Bild von Mobilität, Anpassung und Vernetzung in der späten Altsteinzeit und am Übergang zu jüngeren Epochen.

Langfristig bieten solche Studien auch eine Perspektive für heutige Fragen: Das Verständnis vergangener Reaktionen auf klimatische Schwankungen kann Modelle zur Resilienz von Gesellschaften gegenüber sich verändernden Ressourcen liefern. Darüber hinaus hebt die Forschung die Bedeutung grenzüberschreitender Kooperationen und interdisziplinärer Ansätze hervor — nur so lassen sich komplexe Wechselbeziehungen zwischen Menschen, Kultur und Umwelt über lange Zeiträume hinweg sinnvoll rekonstruieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen