9 Minuten

High-speed sensors convert artistic touch into measurable timbre control

Hochgeschwindigkeits-Sensorik liefert den lang gesuchten wissenschaftlichen Beleg dafür, dass versierte Pianisten die Klangfarbe eines Klaviers — also die wahrgenommene Tonfarbe eines Tones — allein durch subtile Bewegungen der Fingerspitze verändern können. Ein kooperatives Forscherteam unter Leitung von Dr. Shinichi Furuya am NeuroPiano Institute und den Sony Computer Science Laboratories zeichnete Tastaturbewegungen mit Millisekunden-Präzision auf und zeigte, dass Hörer die beabsichtigten klanglichen Nuancen der Pianisten zuverlässig wahrnahmen. Die Arbeit, veröffentlicht in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) am 22. September 2025, verbindet eine jahrhundertealte künstlerische Intuition mit moderner Sensortechnik und eröffnet Anwendungen für Musikpädagogik, Neurowissenschaften, Rehabilitation und Mensch‑Maschine‑Schnittstellen.

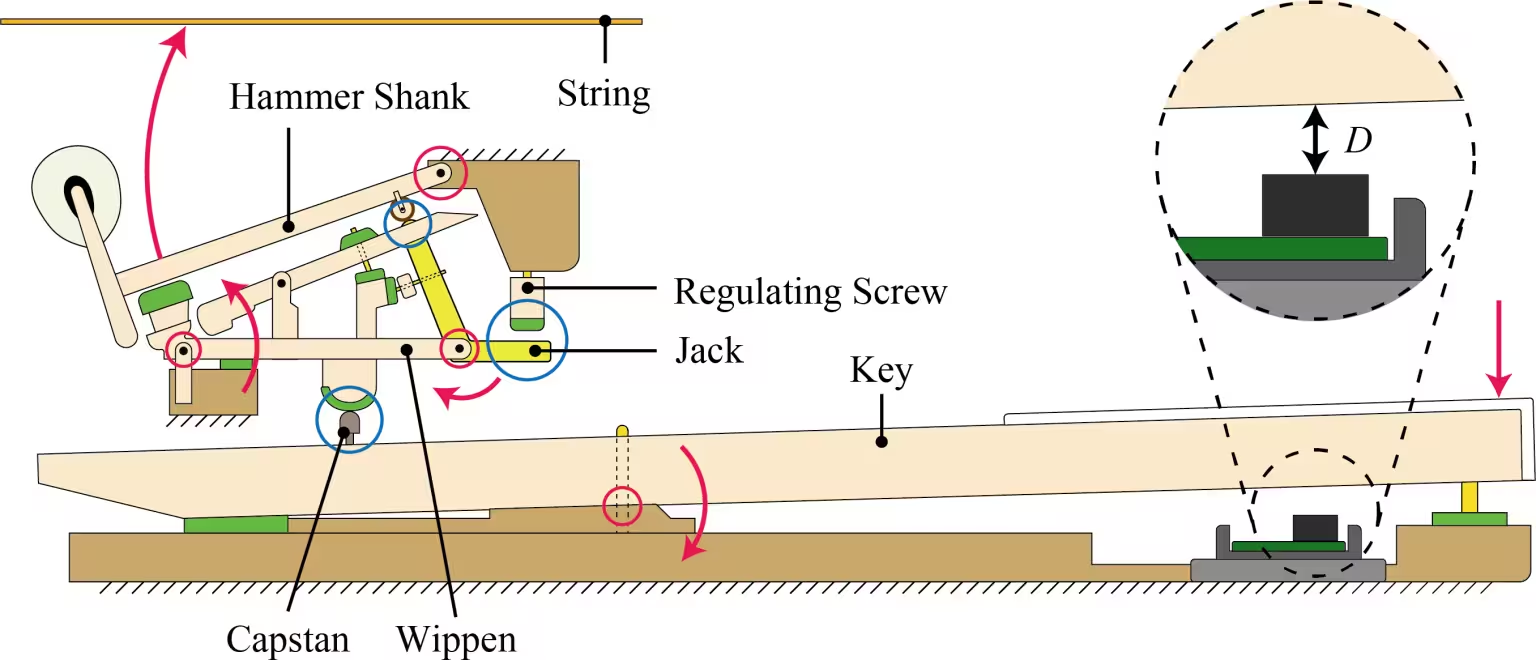

Abbildung 1: Mechanik der Klaviertastatur und berührungsfreier Sensor. Das Funktionsprinzip des HackKey Non‑Contact‑Sensors, der Tastaturbewegungen mit einer zeitlichen Auflösung von 1000 fps misst. Er nutzt Lichtreflexion zur Bestimmung der Position der Unterseite der Taste. Quelle: NeuroPiano Institute

Scientific context: why timbre and touch matter

Klangfarbe (Timbre) ist die Wahrnehmungseigenschaft, die es uns erlaubt, zwei Töne gleicher Tonhöhe und Lautstärke zu unterscheiden — etwa die gleiche Note auf Geige und Flöte. In der musikalischen Darbietung ist die Klangfarbe zentral für Ausdruck und Interpretation. Bei Streich‑ oder Blasinstrumenten sind die physikalischen Stellgrößen, die die Klangfarbe formen (z. B. Bogengeschwindigkeit, Ansatz), seit Jahrzehnten messbar und Teil des Unterrichts. Das Klavier wurde lange als mechanisch festgelegt betrachtet: Drücke eine Taste mit einer bestimmten Kraft, und das resultierende Hammer‑Saiten‑Zusammenspiel erzeugt vorhersagbare Obertöne und Lautstärke. Musikerinnen und Lehrer haben jedoch subtile Tonunterschiede beschrieben, die allein durch die Art des Anschlags entstehen — Beschreibungen, die häufig metaphorisch statt messbar formuliert wurden.

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in Fachdebatten, unter anderem in Publikationen wie Nature, Fragen aufgeworfen, ob Pianisten ihre Klangfarbe bewusst über Technik beeinflussen können. Bislang fehlten jedoch objektive, hochauflösende Daten, die kleine Varianten in der Tastaturbewegung mit wahrgenommenen Timbre‑Unterschieden verknüpfen. Diese Lücke erschwerte das systematische Lehren, Quantifizieren und Übertragen jener motorischen Fertigkeiten, die expressive Klavierkunst tragen. Die neue Studie schließt diese Lücke, indem sie extrem präzise Sensorik, kontrollierte Hörtests und statistische Modellierung kombiniert, um die Bewegungsparameter zu isolieren, die kausal die Timbre‑Wahrnehmung beeinflussen.

Experiment and sensor system: measuring keystrokes at 1,000 fps

Kernhardware der Studie ist HackKey, ein proprietäres, berührungsloses optisches Sensorarray, entwickelt vom NeuroPiano Institute. HackKey überwacht die Unterseite jeder Taste eines 88‑tastigen Klaviers mit einer zeitlichen Auflösung von 1000 Einzelbildern pro Sekunde (1 ms) und einer räumlichen Präzision bis 0,01 mm. Da der Sensor berührungslos arbeitet und auf reflektiertem Licht basiert, erfasst er geringste Variationen in Tastenauslenkung, Geschwindigkeit und Beschleunigung, ohne die akustischen Eigenschaften des Instruments zu verändern. Diese Technik erlaubt die Messung von Mikro‑Kinematiken, die mit konventionellen Motion‑Capture‑Systemen oder kontaktbehafteten Sensoren schwer zugänglich wären.

Zwanzig international anerkannte Pianistinnen und Pianisten wurden aufgezeichnet und gebeten, eine Reihe expressiver Klangfarben zu produzieren (z. B. hell versus dunkel, leicht versus schwer). Die Sensordaten erzeugten eine hochdimensionale Beschreibung jedes Anschlags: Anfangsgeschwindigkeit (onset velocity), Beschleunigung beim Durchgang durch die Auslösung (escapement), zeitliche Überlappung benachbarter Noten, subtile Abweichungen in der Handsynchronisation sowie weitere Mikrobewegungen der Finger und Handgelenke. Diese Metriken wurden als kinematische Merkmale standardisiert und in einer Feature‑Matrix zusammengeführt, die sowohl zeitliche als auch amplitudinale Aspekte erfasst.

Parallel dazu wurde die akustische Ausgabe des Klaviers aufgenommen und so normalisiert, dass Hörer nicht auf offensichtliche Hinweise wie grobe Lautstärkeunterschiede oder Temposchwankungen zurückgreifen konnten, um Klangfarbe zu beurteilen. Vierzig Probanden — zur Hälfte professionelle Pianisten, zur anderen Hälfte musisch untrainierte Personen — nahmen an psychophysikalischen Hörtests teil. Ihnen wurden aufgezeichnete Ausschnitte vorgelegt, und sie sollten wahrgenommene klangliche Qualitäten benennen sowie angeben, welche Darbietung der zuvor formulierten Intention des Pianisten entsprach. Die Mischung aus Fachpublikum und Laien ermöglichte die Untersuchung, wie universell die wahrnehmbaren Unterschiede sind.

Key discoveries: specific movement features drive perceived timbre

Die Hörtests ergaben, dass die Hörer die klanglichen Intentionen der Darbietenden zuverlässig identifizieren konnten. Ausschlaggebend war, dass diese Unterscheidung auch dann bestehen blieb, wenn Lautstärke und Tempo kontrolliert wurden. Eine Datenanalyse mittels linearer Mixed‑Effects‑Modelle zeigte, dass eine vergleichsweise kleine Teilmenge kinematischer Merkmale den größten Anteil der wahrgenommenen Varianz erklärte. Zu den einflussreichsten Merkmalen zählten unter anderem:

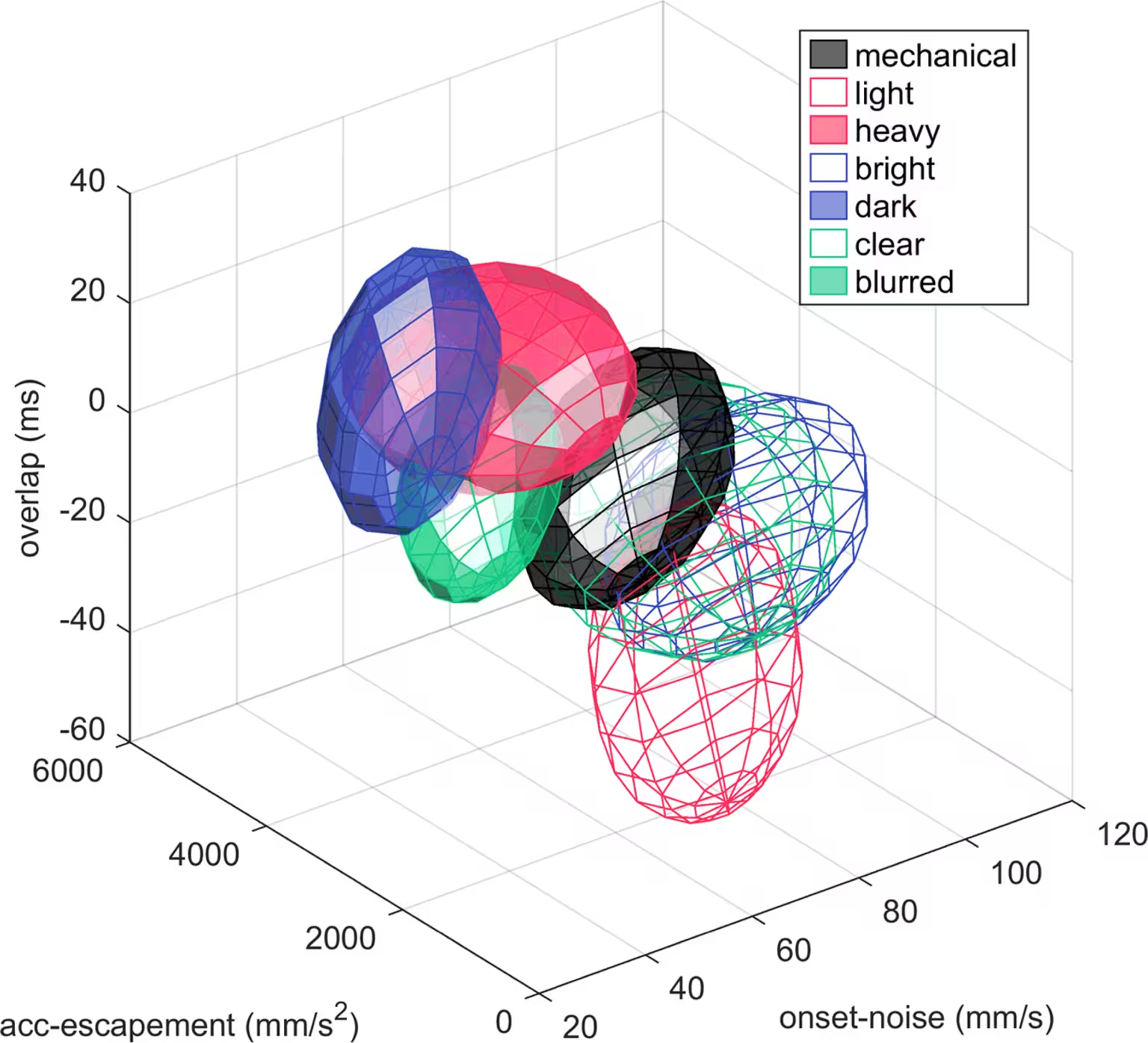

- Beschleunigung beim Durchgang durch die Auslösung (acc‑escapement): ein kurzer Beschleunigungsimpuls, während Taste und Mechanik durch die Auslösephase gleiten.

- Anfängliche Anschlaggeschwindigkeit und damit zusammenhängende Störgeräusch‑Metriken (onset‑noise).

- Temporale Überlappung aufeinanderfolgender Anschläge (overlap), die als legato oder separiert wahrgenommen wird.

- Geringfügige Asynchronien zwischen den Händen (hand‑synchronization deviation), die das stereophonische Gefühl und den Ausdruck beeinflussen.

Abbildung 2: Trennung von Klangfarben nach Tastatur‑Bewegungsmerkmalen. Klangfarben werden auf Basis von Feature‑Werten der Tastaturbewegung separiert. Unterschiedliche Farben stehen für verschiedene Timbres. Zu den Messgrößen zählen Beschleunigung beim Erreichen der Auslösung (acc‑escapement), anfängliche Anschlaggeschwindigkeit (onset‑noise) und die zeitliche Überlappung aufeinanderfolgender Anschläge (overlap). Unterschiedliche Klangfarben gruppieren sich in diesem Merkmalsraum an separaten Positionen. Quelle: NeuroPiano Institute

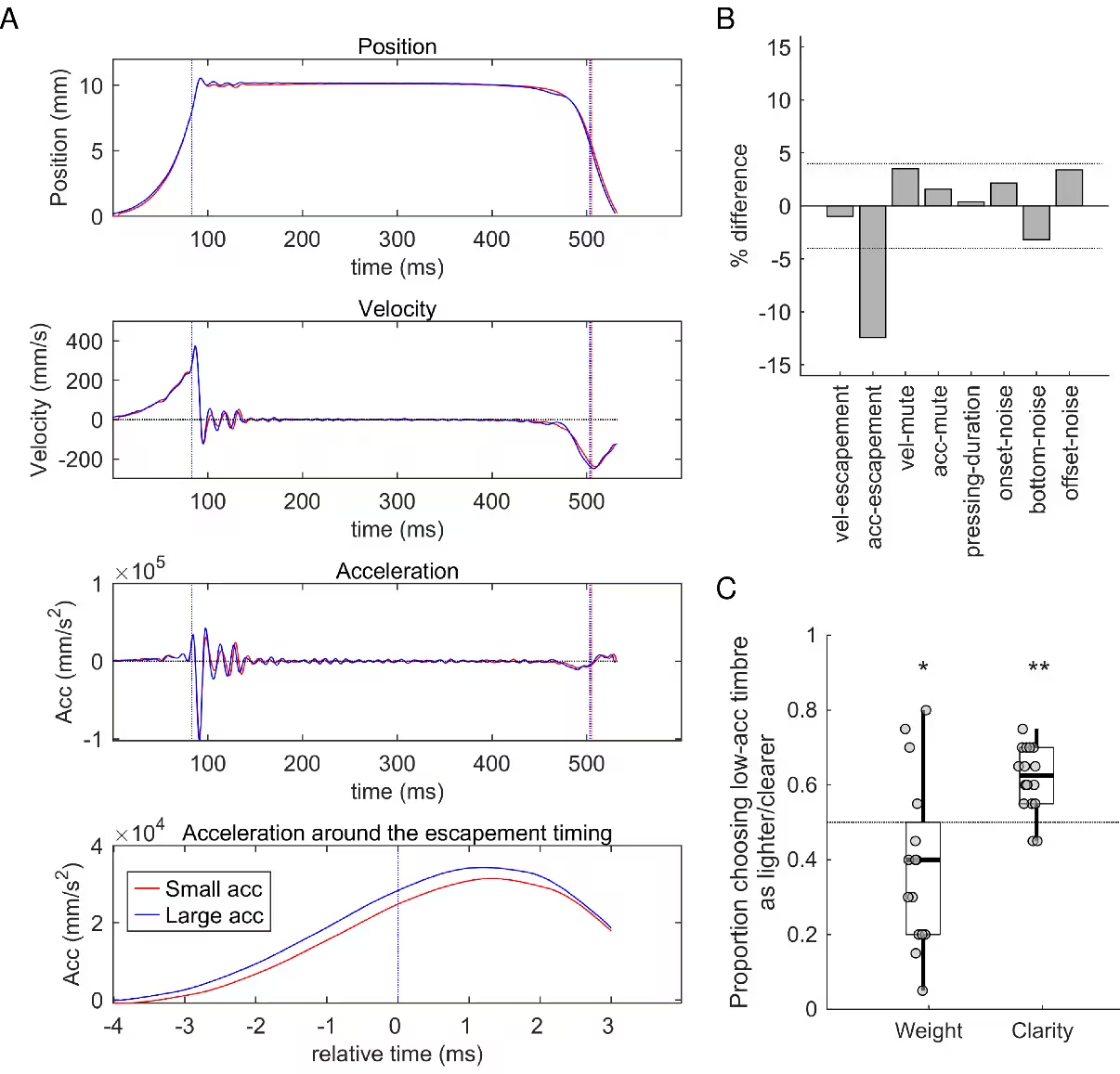

Um über reine Korrelation hinauszugehen, führten die Forschenden kontrollierte Versuche durch, bei denen nur ein einzelner Bewegungsparameter variiert wurde, während alle anderen gemessenen Merkmale nahezu konstant gehalten wurden (Differenzen unter 5 %). Wenn Hörer Paare von Noten verglichen, die sich nur in einer Bewegungsdimension unterschieden — besonders deutlich bei der Beschleunigung während der Auslösung —, berichteten sie konsistent unterschiedliche klangliche Eindrücke wie "gewichtiger" oder "klarer". Diese psychophysischen Resultate liefern starke experimentelle Evidenz für einen kausalen Zusammenhang zwischen Mikrobewegungen an der Tastatur und der wahrgenommenen Klavierklangfarbe.

Abbildung 3: Anschläge, die sich ausschließlich in spezifischen Bewegungsmerkmalen unterscheiden, erzeugen unterschiedliche Klangfarbe‑Wahrnehmungen. (A) Unter allen Tastbewegungsmerkmalen unterscheiden sich bestimmte Anschläge nur in der Beschleunigung während des Auslösevorgangs. (B) Dieselben Anschläge mit Unterschieden in anderen Merkmalen unter 5 %. (C) Ergebnisse der psychophysischen Experimente (Hörtests), die zeigen, dass diese Differenz in der Beschleunigung klangliche Wahrnehmungen wie Gewicht und Klarheit verändert. Quelle: NeuroPiano Institute

Implications for music education, neuroscience, and technology

Die Quantifizierung, wie subtile motorische Steuerung auf hohe Wahrnehmungslevel abgebildet wird, verwandelt einen Teil des bisher impliziten künstlerischen Wissens in explizites, lehrbares Material. Für die Klavierpädagogik ergeben sich daraus mehrere unmittelbar praktikable Anwendungen:

- Objektive Übungswerkzeuge, die die mit gewünschten Klangfarben verbundenen Bewegungsmerkmale visualisieren und dadurch gezieltes motorisches Lernen sowie schnellere Aneignung expressiver Techniken ermöglichen.

- Auf evidenzbasierte Warnungen gegen die Entwicklung maladaptiver Gesten: Sensorrückmeldung könnte gesundheitsschädliche Bewegungsmuster sichtbar machen, die das Risiko von Überlastung oder Verletzungen erhöhen.

- Personalisierte Übungsempfehlungen und Empfehlungssysteme, die spezifische kinematische Zielvorgaben (z. B. Beschleunigungsprofile beim Anschlag) vorschlagen, um ein bestimmtes klangliches Ziel zu erreichen.

Über die Pädagogik hinaus beleuchten die Befunde, wie das Gehirn motorische Befehle und sensorische Rückmeldungen integriert, um ästhetische Urteile zu formen. Die Beobachtung, dass dieselbe akustische Energie je nach der Art ihrer Erzeugung unterschiedlich wahrgenommen werden kann, weist auf multisensorische sowie motorisch‑sensorische Integrationsprozesse hin, die der höherstufigen Wahrnehmung zugrunde liegen. Solche Einblicke können Rehabilitationsstrategien informieren, die auf das Wiedererlernen feinmotorischer Fähigkeiten abzielen — von der post‑stroke Therapie bis zur ergonomischen Ausbildung von Chirurgen oder Handwerkern.

In der Ingenieurwissenschaft sowie im Design von Mensch‑Maschine‑Schnittstellen ermöglichen präzise Abbildungen zwischen intendierten Mikrobewegungen und wahrgenommenem Klang ausdrucksvollere digitale Instrumente und ko‑kreative Systeme. Beispielsweise könnte ein digitales Klavier oder eine Piano‑zu‑Synthesis‑Schnittstelle Bewegungs‑abhängige Klangregelungen nachbilden oder verstärken, sodass Performende den Klang in elektronischen Kontexten ebenso fein gestalten können wie auf akustischem Instrument.

Research context and funding

Die Arbeit wurde durch wichtige japanische Förderinitiativen unterstützt, die sich auf fortgeschrittene Grundlagenforschung und transformationale Technologien konzentrieren. Förder‑ und programmkontext umfasst:

- JST Strategic Basic Research Program (CREST), Forschungsbereich: Core Technologies for Trusted Quality AI Systems, Forschungsthema: Building a Trusted Explorable Recommendation Foundation Technology (Forschungszeitraum: Okt 2020–März 2026).

- Moonshot Research & Development Program, Forschungsbereich: Realization of a society in which human beings can be free from limitations of body, brain, space, and time by 2050, Forschungsthema: Liberation from Biological Limitations via Physical, Cognitive and Perceptual Augmentation (Forschungszeitraum: Okt 2020–März 2026).

Die kooperative Umgebung zwischen Neurowissenschaften, Informatik (Sony CSL) und Musikperformance‑Forschung (NeuroPiano Institute) ermöglichte die Integration von präziser Hardware, Psychophysik und fortgeschrittener statistischer Modellierung, die für diese Befunde erforderlich waren. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit erlaubte zudem die Entwicklung validierter Messprotokolle und die Iteration zwischen experimentellem Design und datengetriebener Analyse.

Expert Insight

"Diese Studie wandelt etwas, worauf Musiker lange als Intuition vertrauten, in handhabbare Wissenschaft um", sagt Dr. Elena Martens, Neurowissenschaftlerin und Spezialistin für Motorik an der Universität Amsterdam (fiktionaler Kommentar zur Einordnung). "Indem gezeigt wird, dass eine begrenzte Menge kinematischer Merkmale die Timbre‑Wahrnehmung zuverlässig verändern kann, eröffnet das Team Wege zu objektiven Trainingswerkzeugen und zu Forschungsansätzen, die Motoriklernen mit ästhetischer Erfahrung verbinden. Die Implikationen reichen von Übungsräumen in Konservatorien bis hin zu neurorehabilitativen Kliniken und dem Design digitaler Instrumente."

Methodological strengths and limitations

Stärken der Studie liegen in der Kombination extrem hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung mit sorgfältig kontrollierten Hörexperimenten. Der Einsatz von Mixed‑Effects‑Statistiken erlaubte es, Variabilität zwischen Interpretierenden und Hörenden zu berücksichtigen und dennoch konsistente Bewegungs‑Wahrnehmungs‑Beziehungen zu isolieren. Technisch bietet die nicht‑kontaktierende Optik Vorteile gegenüber mechanischen Sensoren, da sie das Systemverhalten des Instruments nicht beeinflusst.

Limitationen und offene Fragen für zukünftige Arbeit umfassen:

- Generalisierbarkeit über Instrumente und Räume hinweg: Die Forschung konzentrierte sich auf ein spezielles akustisches Klavier und standardisierte Aufnahmekonditionen. Replikationen mit verschiedenen Klaviermodellen, unterschiedlichen Mechaniken und akustischen Umgebungen sind nötig, um die Universalität der identifizierten Bewegungs‑Timbre‑Abbildungen zu klären.

- Langfristiges Lernen: Zwar demonstriert die Studie, dass Bewegungsmerkmale kausal die Klangfarbe beeinflussen, doch sind Längsschnittstudien erforderlich, um zu untersuchen, wie Anfänger diese motorischen Muster erlernen und wie stabil dieses Lernen über Zeit ist.

- Neuronale Mechanismen: Die Verbindung dieser kinematischen Merkmale mit spezifischen neuronalen Schaltkreisen für Bewegungsplanung und multisensorische Integration bleibt eine offene, interdisziplinäre Fragestellung, die künftige Kombinationen aus Neuroimaging und präziser Kinematik erfordert.

Future prospects: education, performance, and technology

Mehrere praktische Entwicklungen sind in den kommenden fünf bis zehn Jahren gut vorstellbar:

- Sensorgestützte Übungssysteme: Preiswerte Versionen berührungsloser Tastenverfolgung könnten in digitale Pianos und akustische Instrumente integriert werden, um in Echtzeit Rückmeldung zu Bewegungsmerkmalen zu geben, die mit Klangfarbe verknüpft sind.

- Erweiterte Instrumente und Synthesemodelle: Synthesizer könnten bewegungsbasierte Steuerungsregeln implementieren, die gemessene Keystroke‑Mikrodynamiken direkt auf klangliche Parameter abbilden und so die expressive Palette elektronischer Keyboards erweitern.

- Klinische Anwendungen: Rehabilitationsprogramme, die feinmotorische Kontrolle wiederherstellen, könnten timbre‑gebundene Rückmeldungen nutzen, um Motivation zu steigern und Fortschritt bei Patienten mit motorischen Einschränkungen messbar zu machen.

Breiter betrachtet illustriert die Studie, wie präzise Messtechnologien — ursprünglich für Ingenieurwesen und Robotik entwickelt — menschliche Kreativität beleuchten können. Die Schnittmenge aus Hochleistungssensorik, maschinellem Lernen und Kunst markiert eine neue Phase, in der expressive Fähigkeiten nicht nur besser verstanden, sondern auch gezielter vermittelt werden können. Solche Systeme haben das Potenzial, Lehr‑Lern‑Prozesse zu beschleunigen und die Brücke zwischen physischem Handeln und auditiver Wahrnehmung technisch nutzbar zu machen.

Conclusion

Die Studie des NeuroPiano Institute und von Sony CSL liefert die erste robuste, experimentell bestätigte Demonstration, dass Pianistinnen und Pianisten die Klavierklangfarbe durch kontrollierte Fingerspitzenbewegungen formen können. Indem ein begrenzter Satz kinematischer Merkmale mit konsistenten Wahrnehmungsergebnissen verknüpft wird, wird künstlerisches implizites Wissen in quantifizierbare Daten überführt, die Musikpädagogik, Neurowissenschaft, klinische Praxis und Instrumentendesign informieren können. Die Arbeit ebnet Wege zu evidenzbasierten Lehrmitteln, neuen Schnittstellen für musikalischen Ausdruck und interdisziplinären Studien darüber, wie Motorik und Wahrnehmung zusammenwirken, um ästhetische Erfahrung zu erzeugen.

Keywords embedded in this article: piano timbre, tactile control, high-speed sensors, HackKey, NeuroPiano Institute, piano technique, motor control, music education, PNAS, sensor technology, escapement acceleration.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen