7 Minuten

Hauptbefunde und Bedeutung

Eine erneute Analyse der NASA-Cassini-Daten hat eine vielfältige Palette komplexer organischer Moleküle in frisch ausgeworfenen Partikeln aus Rissen des Saturnmondes Enceladus aufgedeckt. Ein Forscherteam unter Leitung des Astrobiologen Nozair Khawaja (Universität Stuttgart) wertete Hochgeschwindigkeits-Spektren von Fontänen-Durchflügen neu aus und identifizierte mehrere chemische Familien — darunter Aromaten, Aldehyde, Ester, Ether und Alkene — von denen einige erstmals in frisch erzeugten Fontänenpartikeln beobachtet wurden. Diese Entdeckungen sprechen stark für eine aktive, komplexe Chemie im unterirdischen Ozean von Enceladus und liefern neue Ansatzpunkte zur Bewertung der potenziellen Habitabilität des Mondes.

Im Gegensatz zu früheren Studien, die sich überwiegend auf ältere, durch Weltraumwetterung veränderte E-Ring-Eispartikel stützten, konzentrierte sich diese Untersuchung gezielt auf kürzlich ausgestoßene Partikel, die direkt während Cassini-Durchflügen gesammelt wurden. Das ist ein wichtiger Unterschied: frisch ausgeworfene Körner tragen eine deutlich klarere chemische Signatur des Innenozeans und der Prozesse am Meeresboden, während E-Ring-Partikel durch Mikrometeoroideneinschläge, Strahlung und andere Weltraumfaktoren modifiziert werden und dadurch Hinweise auf die Innenchemie verwischen können.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Cassini-Missionsdaten

Cassini durchquerte Enceladus‑Fontänen mehrfach im Zeitraum von 2005 bis 2015. Das Instrument Cosmic Dust Analyzer (CDA) an Bord registrierte in diesen Begegnungen Hunderttausende von Eiskornspektren. Allerdings sind Daten aus direkten Fontänen-Durchflügen häufig lärmbehaftet und schwierig zu interpretieren. Besonders wertvoll war ein Datensatz von 2008, als Cassini eine Fontäne mit einer Geschwindigkeit von 17,7 Kilometern pro Sekunde durchquerte. Die extremen Aufprallgeschwindigkeiten erzeugten spektrale Signaturen, die bei langsameren Begegnungen nicht erreichbar sind.

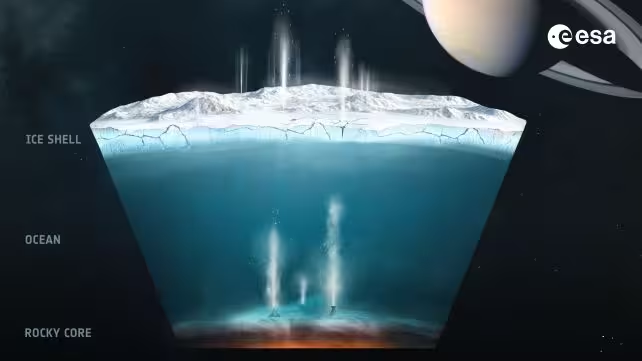

Ein schematisches Modell, wie Wissenschaftler hydrothermale Aktivität auf Enceladus vermuten. (ESA)

Khawaja und seine Kolleginnen und Kollegen setzten aktualisierte Analyseverfahren ein — dazu gehörten Laborabgleiche von Spektren mit erweiterten, frei zugänglichen Referenzbibliotheken — um Störgeräusche zu trennen und organische Signale zu isolieren. Bei niedrigeren Aufprallgeschwindigkeiten fragmentieren und clusterbilden sich Wassermoleküle so, dass organische Signale überdeckt werden können. Bei höheren Geschwindigkeiten verringert sich die Wasserstoff‑ und Wassermolekül‑Clustering‑Interferenz, wodurch zuvor verborgene organische Peaks sichtbar werden. Dieser methodische Fortschritt ermöglichte den Nachweis mehrerer organischer Klassen und stärkt die Evidenz, dass diese Moleküle aus dem Inneren von Enceladus stammen und nicht primär durch nachträgliche Veränderung im interplanetaren Raum entstanden sind.

Warum das organische Spektrum bedeutend ist

Die Inventarisierung der nachgewiesenen Moleküle ergänzt frühere Cassini‑Funde wie gelöste Salze, molekularen Wasserstoff und Phosphate in den Fontänen. Zusammengenommen bestätigen diese Ergebnisse das Vorhandensein von fünf der sechs CHNOPS‑Elemente (Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor, Schwefel), die für die irdische Biochemie essentiell sind; Schwefel ist bislang das einzige größere Element, das noch nicht eindeutig detektiert wurde. Obwohl die neu identifizierten Organika auch auf abiotischen Wegen gebildet werden können, fungieren viele von ihnen als Vorläufer oder Zwischenprodukte in Reaktionswegen, die für biologische Chemie relevant sind.

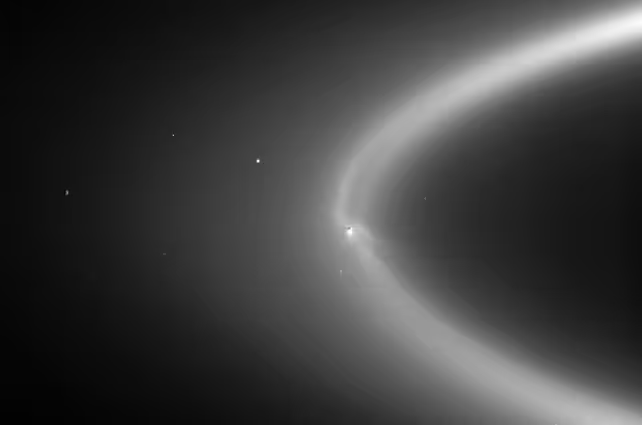

Cassini-Aufnahme von Enceladus im E‑Ring, mit den auffälligen, hellen Fontänen. (NASA/JPL/Space Science Institute)

Von besonderer Bedeutung ist, dass das chemische Gemisch Ähnlichkeiten mit Verbindungen zeigt, die an irdischen hydrothermalen Tiefseequellen entstehen. Auf der Erde beherbergen solche Hydrothermalquellen reichhaltige Ökosysteme, die ohne Sonnenlicht auskommen und stattdessen chemische Energie nutzen: Redoxreaktionen, die durch den Kontakt von heißem, mineralreichem Wasser mit kaltem Ozeanwasser entstehen, treiben komplexe organische Synthesen und Nährstoffkreisläufe an. Die Enceladus‑Daten sind damit die bislang stärksten beobachtungsbasierten Hinweise darauf, dass heute hydrothermale Prozesse am Meeresboden dieses Mondes ablaufen könnten.

Folgen für Habitabilität und Astrobiologie

Enceladus zählt weiterhin zu den aussichtsreichsten Orten im Sonnensystem für die Suche nach Lebenszeichen, weil er einen globalen unterirdischen Ozean mit einer nachgewiesenen inneren Wärmequelle durch Gezeitenflexion kombiniert und weil die Fontänen Material aus dem Ozean in den Weltraum transportieren, wo es ferngesteuert untersucht werden kann. Der Nachweis diverser organischer Verbindungen ergänzt ein zentrales Puzzleteil zur Einschätzung der Habitabilität: Er zeigt, dass nicht nur die grundlegenden Zutaten vorhanden sind, sondern dass aktive chemische Prozesse komplexe Moleküle erzeugen, die in präbiotische oder biochemische Reaktionsnetze münden könnten.

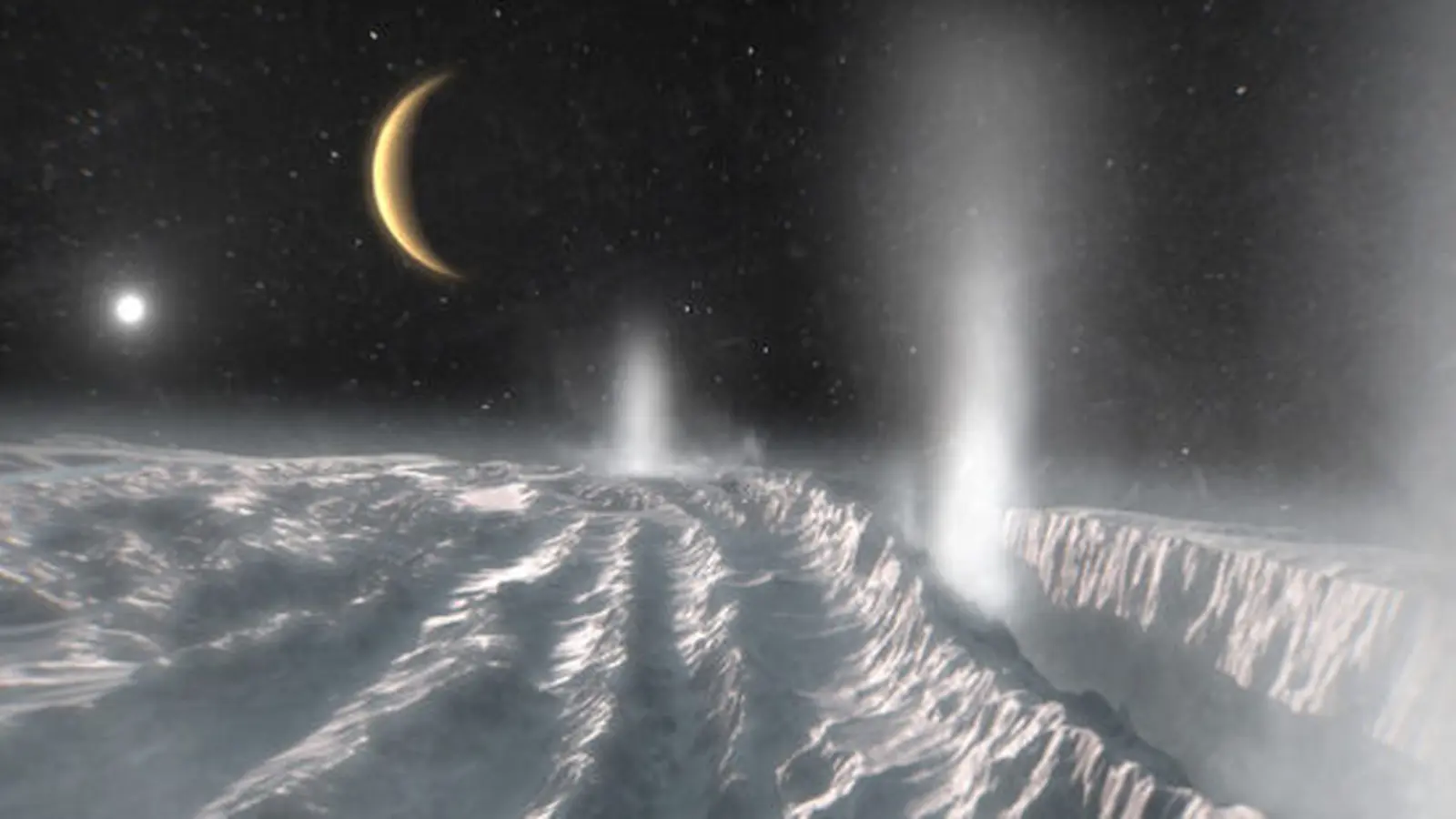

Eine Cassini-Aufnahme von 2010, die Fontänen zeigt, die aus Enceladus schießen. (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Das Forscherteam betont ausdrücklich, dass alle identifizierten Synthesewege abiogen sind — sie erfordern nicht die Anwesenheit von Leben, um diese Moleküle zu bilden. Dennoch erhöht das Vorkommen der entdeckten Verbindungen die Wahrscheinlichkeit, dass Enceladus Leben unterstützen könnte oder zumindest eine Umgebung für präbiotische Chemie bietet. Khawaja fasste dies in der Studienkontextualisierung so zusammen: „Es gibt viele plausible chemische Routen von den detektierten Organika zu komplexeren, biologisch relevanten Verbindungen, was die Chance erhöht, dass innerhalb des Mondes Bedingungen existieren könnten, die Leben begünstigen.“

Missions- und technischer Kontext

Die einzigartige Instrumentierung von Cassini — insbesondere das CDA-Detektorpaket und die an Bord befindlichen Massenspektrometer — machte diese retrospektive Entdeckung überhaupt erst möglich. Gleichbedeutend waren Fortschritte bei Spektraldatenbanken, Labor‑Analogexperimenten und signalverarbeitenden Algorithmen. Die Fähigkeit, archivierte Messreihen mit modernen Methoden erneut auszuwerten, unterstreicht den langfristigen wissenschaftlichen Wert von Flaggschiff‑Missionen und stärkt die Argumente für gezielte Folgeprojekte zu Enceladus.

Zukünftige Missionskonzepte sehen niedrigfliegende Probenentnahme durch Fontänen mit verbesserten Massenspektrometern, kryogene Probenbehälter zur Erhaltung empfindlicher Organika und schließlich Landemissionen oder Penetratoren vor, die die Eisschale und warmere Bereiche in der Nähe von Brüchen direkt untersuchen. Jede dieser technologischen Stufen würde unsere Fähigkeit verfeinern, zu beurteilen, ob die komplexe Chemie auf Enceladus in Richtung echter biologischer Prozesse voranschreitet. Zusätzlich sind strenge Kontaminationsschutzmaßnahmen, verbesserte Isotopenanalysen und In-situ-Kultivierungs- oder Sequenziermethoden denkbar, um zwischen abiogenen und biogenen Signaturen zu unterscheiden.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

„Diese Ergebnisse zeigen, wie viel Information aus gut erhaltenem Fontänenmaterial noch gewonnen werden kann,“ sagt Dr. Larissa Moreno, Ozeanografin und Astrobiologin, die nicht an der Studie beteiligt war. „Das nun aus Cassini‑Spektren ersichtliche Spektrum an Organika ist konsistent mit aktiver Meeresbodenchemie; das beweist zwar nicht die Existenz von Leben, macht Enceladus aber zu einem noch spannenderen Ziel für gezielte Erforschung.“

„Selbst wenn künftige Missionen keine lebenden Organismen finden sollten,“ ergänzt Dr. Moreno, „wäre auch dieses Ergebnis wissenschaftlich äußerst bedeutend: Es würde unser Verständnis der notwendigen Übergangsprozesse von komplexer Chemie zu biologischen Systemen unter Bedingungen herausfordern, die ansonsten geeignet scheinen.“

Fazit

Die erneute Auswertung der Cassini‑Fontänenmessungen stärkt die Evidenz dafür, dass Enceladus aktive, komplexe organische Chemie beherbergt, die möglicherweise von Prozessen angetrieben wird, die denen irdischer hydrothermaler Systeme ähneln. Zwar sind die detektierten Moleküle wahrscheinlich abiogen entstanden, doch enthalten sie zahlreiche Vorstufen, die für Lebensprozesse relevant sind, und bestätigen eine direkte Verbindung zwischen dem Innenraum des Mondes und dem ins All gemessenen Material. Diese Resultate untermauern die wissenschaftliche Priorität, mit Instrumenten der nächsten Generation zu Enceladus zurückzukehren, um seinen Ozean und Meeresboden direkter zu erforschen, und verschärfen eine der faszinierendsten Fragen der Planetologie: Wenn die Bedingungen potenziell geeignet sind — warum sollte Leben dort fehlen?

In den vorhandenen Datensätzen steckt noch mehr Potenzial, und fortgesetzte Reanalysen könnten weitere Verbindungen und Hinweise zutage fördern. Die Kombination aus Archivdaten‑Auswertung, Labor‑Spektroskopie und gezielten künftigen Missionen wird unser Bild von Enceladus als einem der herausragenden natürlichen Labore des Sonnensystems zur Untersuchung von Ozeanwelt‑Chemie und den Vorbedingungen des Lebens weiterhin verfeinern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen