10 Minuten

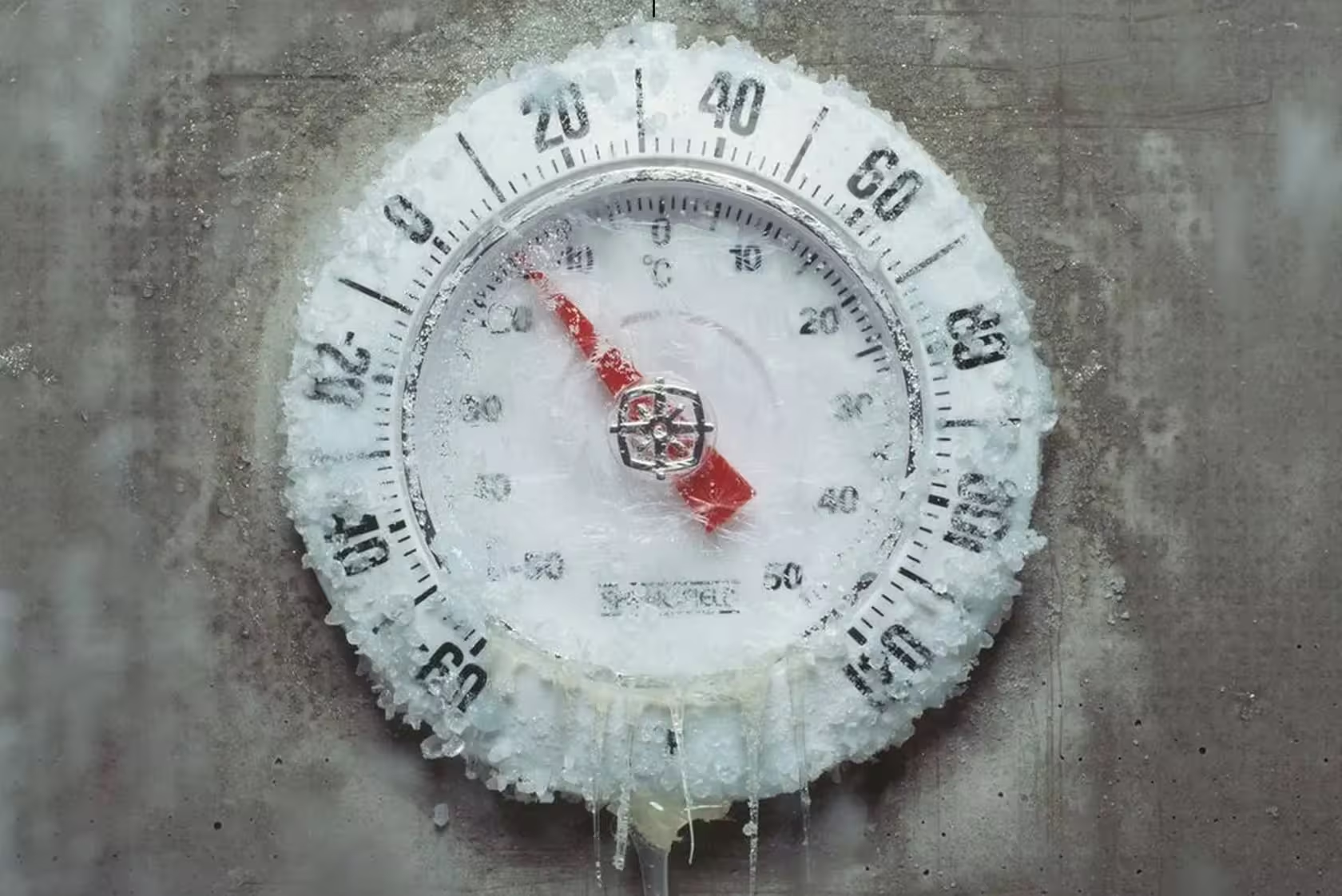

Der absolute Nullpunkt — null Kelvin — ist die Temperatur, bei der die thermische Bewegung von Atomen theoretisch zum Stillstand käme. Es klingt einfach: Man entzieht immer mehr Wärme und schließlich hört alles auf. Die Physik sagt jedoch, dass man sich diesem Grenzwert nur annähern, ihn aber nicht überschreiten kann. Dieser Artikel erklärt, warum der absolute Nullpunkt grundsätzlich unerreichbar ist, wie Forschende Materie auf fast unvorstellbar tiefe Temperaturen abkühlen und was Physiker mit sogenannten „negativen“ Temperaturen meinen.

Was der absolute Nullpunkt wirklich bedeutet

Wissenschaftler bevorzugen die Kelvin-Skala, weil sie bei absolutem Nullpunkt beginnt: 0 K entspricht dem vollständigen Fehlen thermischer Energie, soweit dies thermodynamisch sinnvoll definiert werden kann. Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie von Atomen und Molekülen. Bei höheren Temperaturen bewegen sich Teilchen schneller — sie schwingen in Festkörpern, strömen in Flüssigkeiten und fliegen in Gasen. Durch Abkühlung wird kinetische Energie entzogen und diese Bewegungen verlangsamt.

Auf den ersten Blick mag man sich vorstellen, man könne einfach noch etwas mehr Wärme entziehen, bis die atomare Bewegung vollständig stoppt. Doch der dritte Hauptsatz der Thermodynamik verbietet dies in einer endlichen Abfolge von Schritten. In der Formulierung, die Walter Nernst vorschlug, besagt das Gesetz, dass kein Verfahren, das in einer endlichen Zahl von Schritten abläuft, ein System auf den absoluten Nullpunkt bringen kann. Praktisch heißt das: Je kälter ein System wird, desto schwieriger wird es, die verbleibende Energie zu entfernen; die letzten Bruchteile thermischer Bewegung erfordern im Allgemeinen exponentiell mehr Zeit, Energie oder technische Mittel.

Darüber hinaus spielen auf mikroskopischer Ebene quantenmechanische Effekte eine zentrale Rolle. Selbst bei idealer Abwesenheit thermischer Anregungen verbleiben Nullpunktfluktuationen — die sogenannte Nullpunktsenergie — als Folge der Heisenbergschen Unschärferelation. Das bedeutet, dass Teilchen selbst im niedrigstmöglichen Energiezustand nicht völlig unbeweglich sind. In der statistischen Mechanik wird Temperatur über die Besetzungswahrscheinlichkeit von Zuständen beschrieben; bei 0 K wäre nur der Grundzustand besetzt, was praktisch niemals durch reale, störungsfreie Prozeduren erreicht wird.

Wichtige Suchbegriffe in diesem Zusammenhang sind absoluten Nullpunkt, 0 K, Kelvin, Nullpunktsenergie und dritter Hauptsatz der Thermodynamik. Diese Begriffe helfen, Begrenzungen und physikalische Zusammenhänge bei ultratiefen Temperaturen einzuordnen.

Wie Wissenschaftler extrem kalt werden — aber nie Null erreichen

Die alltägliche Kühlung funktioniert, indem Wärme aus einem Innenraum in die Umgebung transportiert wird, häufig mit einem Kompressions-Expansions-Zyklus. Dieselben Grundprinzipien lassen sich auch auf die Tieftemperaturtechnik anwenden: Kühlmittel, gestufte Kryostate und thermische Vorrichtungen senken die Temperatur schrittweise. Flüssiges Helium-4 beispielsweise siedet bei etwa 4,2 K (bei atmosphärischem Druck) und war lange Zeit das Arbeitstier für kryogene Experimente. Um noch niedrigere Temperaturen zu erreichen, nutzen Labore Helium-3, Verdünnungskühler (dilution refrigerators), adiabatische Entmagnetisierung und weitere spezialisierte Verfahren.

Ein wichtiger Meilenstein in der Tieftemperaturphysik ist die Laserkühlung — eine Technik, die 1997 mit dem Nobelpreis für Physik gewürdigt wurde. Bei der Laserkühlung werden Atome durch Absorption und anschließende spontane Emission von Photonen abgebremst. Fein abgestimmte Laserstrahlen erzeugen ein sogenanntes „optisches Melasse“-Feld (optical molasses), das die Geschwindigkeiten der Atome stark reduziert und Gase in den Bereich von Mikrokelvin bis Nanokelvin abkühlt. Weitere Methoden wie Verdampfungskühlung (evaporative cooling) und sympatische Kühlung (sympathetic cooling) erweitern die Reichweite dieser Techniken und ermöglichen so die Erzeugung von Bose–Einstein-Kondensaten und anderen exotischen Quantenzuständen.

Darüber hinaus haben ausgefeilte Verfahren wie die nukleare Entmagnetisierung, spezielle magnetische Fallen (magnetic traps) und optische Fallen (optical traps) Proben in streng kontrollierten Systemen auf Billionstel- und sogar Billiardstel-Kelvin (10^-9 bis 10^-12 K) abgesenkt. Solche extremen Werte werden in Experimenten berichtet, die sehr kleine, gut isolierte Subsysteme untersuchen. Wichtig ist jedoch: Alle experimentellen Rekorde liegen immer noch oberhalb von 0 K; thermodynamische Gesetze, technische Verluste und Restkopplungen an die Umgebung hinterlassen stets eine nicht verschwindende Restenergie.

Bei der praktischen Kühlung treten noch zusätzliche Herausforderungen auf, die oft übersehen werden: Wärmeleitung durch Aufhängungen und Verbindungskabel, Strahlung durch Sichtöffnungen, störempfindliche Messgeräte und das thermische Rauschen elektronischer Komponenten. Deshalb kombinieren Forscher häufig mehrere Kühlstufen — von koaxialen Kühlern über flüssiges Helium bis hin zu laserbasierten Methoden — und nutzen aktive Entkopplungen, ultrahohe Vakuumsysteme und Schirmungen gegen elektromagnetische Störungen.

Ein weiterer Punkt ist die Thermometrie bei extrem tiefen Temperaturen: Thermometer selbst haben eine endliche Wechselwirkung mit dem zu messenden System und können dessen Zustand stören. Somit ist die genaue Bestimmung von Temperaturen im Nano- oder Piko-Kelvin-Bereich eine eigenständige technische Herausforderung, die neue Kalibrierungsstrategien und Referenzzustände erfordert.

Warum der dritte Hauptsatz das Erreichen von 0 K verhindert

Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik lässt sich sinnvoll durch das Konzept der Entropie beschreiben: Wenn ein System abkühlt, nähert sich seine Entropie einem Minimum. Das Erreichen des absoluten Nullpunkts würde erfordern, jede noch so kleine Entropieeinheit zu entfernen — das heißt, das System vollkommen zu isolieren und perfekt zu ordnen. In der Praxis stoßen alle Prozesse auf Begrenzungen: endliche Schrittanzahlen, Imperfektionen in Materialien, quantenmechanische Fluktuationen, unvermeidbare Kopplung an die Umgebung sowie thermodynamische Kosten für Kontrolle und Messung.

Eine nützliche Sicht ist die Unmöglichkeit der Unterschreitung. Theoretische Arbeiten zeigen außerdem, dass unter sehr allgemeinen, physikalisch vernünftigen Annahmen das Erreichen von 0 K unendliche Zeit erfordern würde. Anders ausgedrückt: Das Universum müsste unendlich alt sein, damit ein reales System unter normaler thermodynamischer Entwicklung den absoluten Nullpunkt erreicht. Diese Aussage steht in engem Zusammenhang mit dem sogenannten Unanfechtbarkeitsprinzip der Unzugänglichkeit (unattainability principle) für den absoluten Nullpunkt.

Es existieren auch informationstheoretische Argumente, die die Grenzen des Abkühlens beleuchten. Maßnahmen zur Verminderung von Entropie, etwa durch Messung und gezielte Steuerung eines Systems, haben selbst einen Energie- und Informationsaufwand; nach Prinzipien wie dem Landauer‘schen Grenzwert ist das Löschen oder Reduzieren von Information thermodynamisch nicht kostenfrei. In realen Experimenten summieren sich diese Kosten, so dass stets ein Rest an Unordnung und Energie verbleibt.

Ferner spielt die Kopplung an unbeobachtete Freiheitsgrade oder die Umgebung eine Rolle: Selbst sehr gut isolierte Proben sind nicht vollständig von elektromagnetischer Strahlung, Hintergrundgasen oder quantenmechanischen Vakuumfluktuationen getrennt. Diese Wechselwirkungen führen zu einem ständigen Austauschen von Energie und begrenzen damit die erreichbare Endtemperatur.

Negative Temperaturen: kälter als kalt oder heißer als heiß?

Gelegentlich sprechen Physiker von „negativen Temperaturen“. Das wirkt paradox: Wie kann etwas kälter als null sein? Die Auflösung dieses Scheins liegt in Systemen mit einer begrenzten Menge an Energiezuständen, wo eine sogenannte Populationsinversion möglich ist. In solchen Systemen kann das Hinzufügen von Energie die Entropie verringern — genau das Gegenteil vom üblichen Verhalten — und die thermodynamische Temperaturparameter, die über die Ableitung der Entropie nach Energie definiert ist, wird formal negativ.

Wichtig ist, dass negative Temperaturen nicht „kälter“ sind. Sie sind in thermodynamischer Hinsicht heißer als jede positive Temperatur. Wenn ein System mit negativer Temperatur an ein normales System mit positiver Temperatur gekoppelt wird, fließt die Wärme vom negativen-Temperatur-System zum positiven, bis ein Gleichgewicht erreicht ist. Beispiele für solche invertierten Zustände finden sich in bestimmten Spin-Systemen, in Laser‑Mikroresonatoren oder in künstlich konstruierten Quanten-Simulatoren. Diese Zustände verletzen den dritten Hauptsatz nicht, da sie unter speziellen Voraussetzungen erzeugt werden und keine makroskopische Abkühlung auf 0 K ermöglichen.

Aus wissenschaftlicher Sicht sind negative Temperaturen nützliche und lehrreiche Konzepte: Sie eröffnen Einsichten in nicht-gleichgewichtsThermodynamik, in die Stabilität von invertierten Zuständen und in die Manipulation von Energieverteilungen in quantenmechanischen Systemen. Dennoch bleiben sie ein Spezialfall gegenüber der allgemeinen Frage des Erreichens des absoluten Nullpunkts.

Warum das wichtig ist: Auswirkungen auf Technik und Grundlagenphysik

Ultrakalte Physik ist weit mehr als eine physikalische Kuriosität. Die Fähigkeit, Materie in die Nähe des absoluten Nullpunkts zu bringen, hat fundamentale und technologische Konsequenzen. Hochpräzise Messverfahren, Quantencomputer, Atomuhren, interferometrische Sensoren und Untersuchungen neuer Quantenzustände — etwa Supraleitung, Superfluidität und viele‑teilchen Quantenphasen — beruhen auf der Kontrolle sehr tiefer Temperaturzustände.

In der Quanteninformationstechnik sind niedrige Temperaturniveaus entscheidend, um Qubit‑Dekohärenz zu reduzieren und Gate‑Fehler zu minimieren. Auch in der Präzisionsmetrologie, etwa bei optischen Atomuhren, ermöglicht ein geringeres thermisches Rauschen exaktere Zeit- und Frequenzmessungen. Experimente bei ultraniedrigen Temperaturen bieten außerdem die Möglichkeit, fundamentale Konzepte der Festkörperphysik und der statistischen Mechanik zu testen und neue Phasen der Materie zu entdecken.

Gleichzeitig setzt die Unmöglichkeit des Erreichens von 0 K eine klare Grenze: Obwohl Forscher mit hoher Fidelity in den Quantengrundzustand kommen können, bestehen immer thermodynamische und technische Limitierungen. Diese Grenzen treiben die Entwicklung neuer Kühltechnologien, besserer Isolationstechniken und fortschrittlicher Kontrollverfahren voran. Praktische Anwendungen erfordern daher ein ausgewogenes Design zwischen erreichbarer Temperatur, Messgenauigkeit und systembedingten Einschränkungen.

Schließlich ist die Forschung im Bereich der Tieftemperaturphysik auch ein Motor für Innovationen in angrenzenden Bereichen wie Kryo‑Elektronik, Materialwissenschaft und Raumfahrttechnik, wo extreme Kühlung oder Temperaturstabilität entscheidend sein können.

Fachliche Einschätzung

„Der dritte Hauptsatz ist sowohl eine praktische Grenze als auch ein theoretisches Prinzip“, sagt Dr. Leila Morgan, Festkörperphysikerin. „Im Labor entwickeln wir immer raffiniertere Methoden, Systeme von ihrer Umgebung zu entkoppeln und thermische Energie herauszupressen, aber wir müssen stets mit Restkopplungen und Rauschen rechnen. Genau diese kleinen Unvollkommenheiten verhindern, dass wir den absoluten Nullpunkt erreichen — und sie treiben gleichzeitig Innovationen in Kühltechnologien und quantenmechanischer Kontrolle voran.“

Das Verständnis des absoluten Nullpunkts ist gleichermaßen eine Lektion in Grundlagenphysik und eine Inspiration für präzise Technik. Wir können das Universum nicht komplett einfrieren, aber der Wettlauf, immer näher an 0 K heranzukommen und Quantenverhalten bei ultratiefen Temperaturen zu untersuchen, bleibt eine der produktivsten Herausforderungen der modernen Wissenschaft. Für Forschende bedeutet das ständige Optimierung: bessere Isolationsstrategien, präzisere Thermometrie, fortgeschrittene Fallen und neue, energieeffizientere Kühlmethoden.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der absolute Nullpunkt bleibt ein unerreichbares Ideal, das jedoch als Leitstern dient. Die Bemühungen, sich diesem Ideal zu nähern, haben zu grundlegenden Entdeckungen, neuen Technologien und einem tieferen Verständnis der Naturgesetze geführt. Begriffe wie absoluter Nullpunkt, Laserkühlung, Verdünnungskühler, Bose–Einstein‑Kondensat und Nullpunktsenergie sind nicht nur Fachtermini, sondern Stichworte für ein Forschungsfeld, das weiterhin sowohl theoretische als auch praktische Fortschritte antreibt.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen