8 Minuten

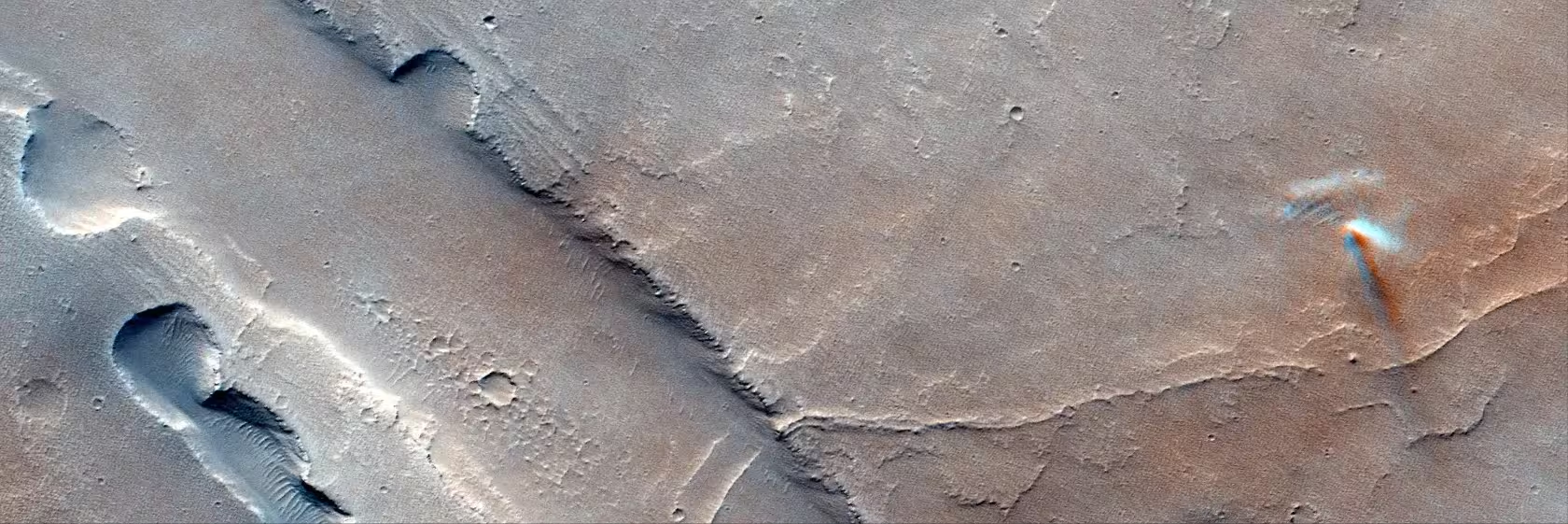

Neue Analysen von über tausend Staubteufeln auf dem Mars zeigen, dass die Windgeschwindigkeiten dort deutlich stärker sein können als bisher angenommen. Durch die Kombination von Bildern zweier europäischer Orbitersonden kartierten Forschende die Bewegung von Staub über große Flächen des Planeten und identifizierten Böen von bis zu 160 km/h — eindrücklich für Mars-Verhältnisse, auch wenn die dünne Marsatmosphäre die wirkende Kraft im Vergleich zur Erde anders verteilt.

Wie Orbitersonden unsichtbare Winde verfolgten

Mars Express und der ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) wurden ursprünglich nicht als Windmessinstrumente konzipiert, sind aber in der Praxis überraschend vielseitig. Forschende nutzten die Kameras dieser Sonden auf eine kreative Weise: Die Instrumente nehmen zeitlich leicht versetzte Aufnahmen mit unterschiedlichen Farbfiltern auf. Indem man diese unmittelbar nacheinander aufgenommenen Frames vergleicht und verfolgt, wie weit sich Staubpartikel zwischen ihnen verschoben haben, lassen sich sowohl Geschwindigkeit als auch Richtung der bodennahen Winde ableiten.

Technisch basiert diese Herangehensweise auf Methoden zur Bildregistrierung und Zuordnung von Partikelbewegungen (ähnlich physikalischen "optical flow"-Techniken), wobei wiederkehrende Bildartefakte, Beleuchtungsunterschiede und Blickwinkelkorrekturen berücksichtigt werden müssen. Solche Analysen erfordern eine sorgfältige Kalibrierung der Kamerapositionen und -zeiten sowie Korrekturen für obere Atmosphäreffekte, um verlässliche Vektorfelder der Windbewegung in Bodennähe zu erhalten.

Die Kombination der Beobachtungen beider ESA-Missionen führte zu einem Katalog mit 1.039 dokumentierten Staubteufel-Ereignissen. Dieser Datensatz ermöglichte zum ersten Mal ein großflächiges, planetenweites Bild der Windmuster, die mit Staubteufeln verbunden sind — eine Perspektive, die einzelne bodengestützte Wetterstationen auf dem Mars nicht liefern können.

Was die Zahlen aussagen — und warum sie wichtig sind

Die Studie berichtet von Windgeschwindigkeiten innerhalb von Staubteufeln, die bis zu 160 km/h (etwa 100 mph) erreichen. Auf der Erde entspräche das Sturmstärke, doch die Marsatmosphäre ist nur ungefähr 1 % so dicht wie die der Erde, weshalb Hebe- und mechanische Effekte anders zu bewerten sind. Trotzdem können Winde dieser Größenordnung Staubpartikel aufwirbeln und damit regionale oder sogar planetenweite Staubstürme befeuern.

Physikalisch ist dabei zu unterscheiden zwischen dem lokalen Wirbel, der zirkulierende Luftbewegungen verursacht, und den Bedingungen, die Staubaufnahme oder Saltation (das Aufwirbeln von Körnern durch Schlag und Abprall) begünstigen. Die erforderliche Scher- und Auftriebsenergie, um Sand- und Staubpartikel zu mobilisieren, hängt nicht nur von der Windgeschwindigkeit ab, sondern auch von Partikelgröße, Oberflächenrauheit, Korngemisch und lokalen Temperaturgradienten in der bodennahen Grenzschicht.

Valentin Bickel, Erstautor von der Universität Bern, bemerkte: 'Staubteufel machen ansonsten unsichtbare Winde sichtbar. Indem wir ihre Geschwindigkeit und Richtung messen, haben wir begonnen, Winde über die martianische Oberfläche in einer Weise zu kartieren, die zuvor wegen fehlender globaler Daten nicht möglich war.'

Diese Erkenntnisse haben direkte Auswirkungen auf robotische Missionen und künftige bemannte Einsätze. Staub ist die variabelste und missionskritischste Komponente der Marsatmosphäre: Er kann Solarpaneele beschichten, die Energieausbeute reduzieren und sogar den Betrieb von Instrumenten beenden. Das Risiko ist nicht hypothetisch — frühere Missionen hatten Probleme, wenn Staub die Sonneneinstrahlung blockierte oder empfindliche Optiken und Mechanik verunreinigte. Gleichzeitig sind lokale Staubablagerungen und wiederkehrende Staubreinigungen durch Staubteufel für einige Mars-Rover auch vorteilhaft gewesen, weil sie Solarzellen von Ablagerungen befreiten.

Vom Ein-Punkt-Wetter zu globaler Windkartierung

Vor dieser Untersuchung stammten lokale meteorologische Messungen hauptsächlich von Landern und Rovern, die jeweils Wetterdaten nur an einzelnen Standorten liefern. Diese punktuellen Messungen sind extrem wertvoll, aber räumlich begrenzt. Der orbitbasierte Ansatz skaliert dieses Wissen auf planetare Größe und offenbart Muster und Extremwerte, die Raumfahrtplanern helfen können, Staubaktivität besser zu prognostizieren und Missionen robuster zu entwerfen.

Durch die systematische Auswertung hunderter bis tausender Szenen lassen sich statistische Verteilungen von Staubteufelgrößen, -häufigkeiten und -geschwindigkeiten ableiten. Solche Verteilungen sind eine Voraussetzung dafür, probabilistische Gefährdungsanalysen (Hazard Analyses) für Lander- und Roverkonzepte zu erstellen, z. B. hinsichtlich erwarteter Sonneneinstrahlung, thermischer Belastungen oder mechanischer Beanspruchung durch abrasive Partikel.

Colin Wilson, ein ESA-Projektwissenschaftler, fasste die Technik knapp zusammen: 'Wenn unsere Kameras Bilder aufnehmen, werden Rot- und Blauanteile leicht zeitversetzt erfasst. Indem wir sehen, wie weit sich Staub zwischen diesen beiden Aufnahmen bewegt hat, können wir die Windgeschwindigkeit berechnen. Das ist sehr spannend.' Diese einfache, aber leistungsfähige Methode macht aus bildgebenden Sensorsystemen indirekte Atmosphäreninstrumente und erweitert so den Nutzwert bestehender Missionen ohne zusätzliche Hardware.

Methodische Robustheit und Unsicherheiten

Die Ableitung von Windvektoren aus Bilddaten ist mit Messfehlern und Unsicherheiten verbunden; diese resultieren aus Faktoren wie Blickwinkeländerungen, zeitlicher Verzögerung zwischen Aufnahmen, variabler Beleuchtung, Bodenstruktur und Wolken in verschiedenen Höhen. Die Studie adressiert diese Unsicherheiten durch statistische Auswertung großer Stichproben, Validierung gegen bodengestützte Messungen, und durch Anwendung von Filtern zur Eliminierung fehleranfälliger Ereignisse.

Außerdem sind die abgeleiteten Werte als bodennahe Windgeschwindigkeiten zu interpretieren, typischerweise repräsentativ für die untersten Metern der Atmosphäre. Unterschiede zwischen maximaler Rotationsgeschwindigkeit im Inneren des Wirbels und der effektiven, horizontalen Transportgeschwindigkeit von Staub an der Oberfläche werden berücksichtigt, wenn die Autoren Hebe- und Tragraten einschätzen.

Auswirkungen für zukünftige Missionen

Ein tieferes Verständnis der Wind- und Staubdynamik auf dem Mars unterstützt die Missionsplanung auf vielfältige Weise: Es verbessert Vorhersagen zur Verfügbarkeit solarer Energie für Lander und Rover; es fließt in Designentscheidungen für thermischen Schutz und mechanische Abdichtungen ein; und es hilft, Risiken für potenzielle Astronauten zu evaluieren. Da Staubteufel lokal konzentriert, aber gleichzeitig Ausgangspunkt für größere Stürme sein können, ist eine statistische, globale Sicht auf ihre Geschwindigkeiten und Verteilungen ein wesentlicher Fortschritt.

Praktische Anwendungen umfassen die Auswahl von Landeplätzen mit geringerer Staubaktivität zu saisonal relevanten Zeiten, die Optimierung von Solarzellenneigungswinkeln, Wartungszyklen für empfindliche Instrumente und die Planung von Aktivitäten mit hohem Energiebedarf abseits erwarteter Staubpeaks. Ferner können solche Windkarten die Einsatzpläne für Fluggeräte oder Segelflugkonzepte auf dem Mars beeinflussen, bei denen bodennahe Strömungsverhältnisse für Ver- und Entsorgung, wissenschaftliche Messungen oder Navigation entscheidend sind.

Die vollständige Analyse wurde in Science Advances veröffentlicht und zeigt beispielhaft, wie kreative Nutzung vorhandener orbitaler Bildgebung neue Einblicke in die Dynamik des Marsklimas eröffnen kann. Man stelle sich vor, Missionsplaner würden diese Karten verwenden, um Landeplätze auszuwählen oder kritische Operationen so zu timen, dass sie Spitzenzeiten mit hoher Staubaktivität meiden — diese Studie bringt solche operativen Einsichten einen Schritt näher.

Breitere wissenschaftliche und technische Bedeutung

Abgesehen von unmittelbaren missionsrelevanten Aspekten erweitert die Studie unser grundlegendes Verständnis der planetaren Grenzschichten und konvektiven Prozesse auf Planeten mit dünner Atmosphäre. Vergleiche zwischen den Mars-Daten und Windereignissen auf der Erde helfen, allgemeine Theorien über konvektive Wirbel, Selbstorganisation von Wirbelstrukturen und die Skalierung von Turbulenz zwischen Atmosphären mit sehr unterschiedlicher Dichte zu testen.

Darüber hinaus bietet der kombinierte ESA-Datensatz eine wertvolle Basis für Modellierer, die numerische Klimamodelle und bodennahe Atmosphärenmodelle (Large-Eddy-Simulations, LES) für den Mars validieren und verbessern wollen. Durch Abgleich von beobachteten Vektorfeldern mit Modellprognosen lassen sich Parameter für Staubaufwirbelung, Reibungsbeiwert und thermische Instabilitäten besser quantifizieren.

Schlussbetrachtung und Ausblick

Die Untersuchung demonstriert eindrücklich, wie bereits vorhandene Missionen durch innovative Analyseverfahren zusätzlichen wissenschaftlichen Wert erzeugen können. Indem aus Bildern Windinformationen gewonnen werden, entsteht ein neuartiger, globaler Blick auf die martianische Staubdynamik. Für zukünftige Missionen — sowohl unbemannte als auch bemannte — bedeutet dies bessere Risikoabschätzungen, robustere Systementwürfe und fundiertere Einsatzpläne.

Langfristig sind weitere Verknüpfungen mit bodengestützten Messungen, meteorologischen Satellitenbildern und hochaufgelösten Oberflächenkarten denkbar, um ein noch umfassenderes Klimamonitoring des Mars aufzubauen. Solche integrierten Datensätze werden entscheidend sein, um Marsstürme zuverlässiger vorherzusagen, die Sicherheit von Landungen zu erhöhen und die Lebensdauer wissenschaftlicher Missionen zu verlängern.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass Staubteufel weit mehr sind als nur lokale Wetterphänomene: Sie sind Schlüsselindikatioren für die energetischen Prozesse der martianischen Atmosphäre und liefern konkrete Hinweise, wie sich Marswinde über Kontinente und Jahreszeiten hinweg verhalten. Dieses Wissen ist ein wichtiger Baustein für die zukünftige Erforschung und mögliche Besiedlung des Roten Planeten.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen