8 Minuten

Kann eine Vorliebe für Käse etwas über die zukünftige Gehirngesundheit aussagen? Eine neue japanische Kohortenstudie deutet auf einen kleinen, aber messbaren Zusammenhang hin zwischen Käseverzehr und geringeren Demenzraten bei älteren Erwachsenen. Das Ergebnis belegt keine Kausalität, verstärkt jedoch die wachsende Evidenz für Zusammenhänge zwischen Ernährung, Darmgesundheit und kognitivem Abbau. In diesem Beitrag fassen wir die Studienergebnisse zusammen, diskutieren mögliche biologische Mechanismen wie die Darm‑Hirn‑Achse und kardiovaskuläre Effekte, beleuchten Einschränkungen der Beobachtungsforschung und ordnen die Befunde aus Sicht der öffentlichen Gesundheit ein. Wichtige Suchbegriffe in diesem Kontext sind Käse, Demenz, Ernährung, Darmmikrobiom, fermentierte Milchprodukte und kognitive Gesundheit.

Ein moderater Zusammenhang aus einer großen Studie mit älteren Erwachsenen

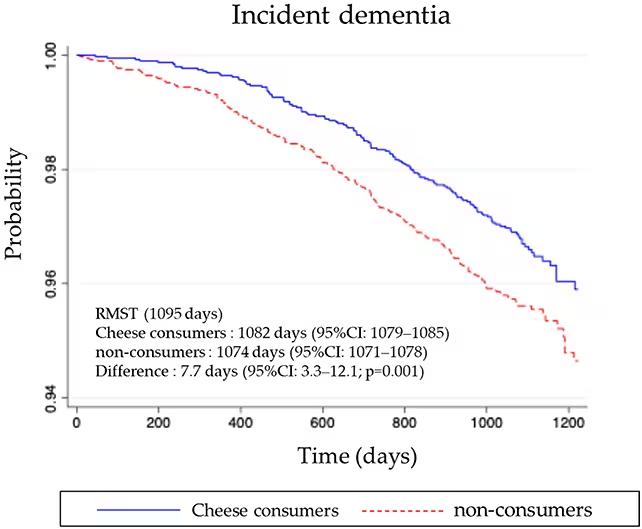

Die von Meiji Co. in Auftrag gegebene Studie analysierte Gesundheitsdaten von 7.914 Personen im Alter von 65 Jahren und älter über einen Beobachtungszeitraum von drei Jahren. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden berichtete, mindestens einmal pro Woche Käse zu essen, die andere Hälfte gab an, nie Käse zu konsumieren. Während der Nachbeobachtung entwickelten 134 Personen (3,4 %) in der Käseverzehrsgruppe eine Demenzerkrankung, verglichen mit 176 Personen (4,5 %) in der Nicht‑Käse‑Gruppe — das entspricht einem Unterschied von etwa 10–11 zusätzlichen Fällen pro 1.000 Personen über drei Jahre.

Dieser Unterschied ist für die einzelne Person gering, doch auf Bevölkerungsebene könnte er eine Relevanz haben, argumentieren die Autorinnen und Autoren. Die Analyse kontrollierte für gängige Störfaktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und Einkommen und führte sekundäre Auswertungen durch, die die allgemeine Ernährungsqualität berücksichtigten. Nach Berücksichtigung einer insgesamt gesünderen Ernährung schwächte sich der Zusammenhang ab, blieb jedoch statistisch signifikant. Diese statistische Signifikanz weist darauf hin, dass der beobachtete Effekt über zufällige Schwankungen hinausgeht, aber nicht automatisch kausale Interpretationen erlaubt.

Warum Käse für die Kognition wichtig sein könnte

Welche Mechanismen könnten diesen Zusammenhang erklären? Die Studie selbst umfasste keine Biomarker‑Analysen oder mechanistischen Untersuchungen, doch es gibt mehrere plausible Pfade, die aus ernährungswissenschaftlicher und neurobiologischer Perspektive nachvollziehbar sind. Diese Hypothesen beruhen auf bestehenden Forschungsbefunden zu Nährstoffen, fermentierten Lebensmitteln, dem Darmmikrobiom sowie kardiovaskulären Risikofaktoren, die alle eine Rolle beim Risiko für kognitive Beeinträchtigungen und Demenz spielen können.

- Nährstoffe wichtig fürs Gehirn: Käse liefert fettlösliche Vitamine wie Vitamin K (insbesondere K2 in gereiften Käsen), Proteine mit essentiellen Aminosäuren, Kalzium, Phosphor und in einigen Sorten auch Vitamin B12. Diese Nährstoffe unterstützen neuronale Funktionen, synaptische Übertragungen, die Myelinisierung von Nervenfasern und allgemeine Stoffwechselprozesse im Gehirn. Besonders bei älteren Menschen, bei denen Mangelzustände häufiger vorkommen, können solche Mikronährstoffe relevant sein. Gleichwohl variieren Gehalt und Bioverfügbarkeit dieser Nährstoffe stark zwischen verschiedenen Käsesorten und Zubereitungsweisen.

- Fermentation und die Darm–Hirn‑Achse: Viele Käsearten entstehen durch mikrobielle Fermentation; sie enthalten lebende Kulturen, fermentationsbedingte Metaboliten und Komponenten, die das Darmmikrobiom beeinflussen können. Aktuelle Forschung zeigt, dass Mikrobiom‑Profile über Immun‑ und Entzündungswege sowie über neurochemische Signale das zentrale Nervensystem modulieren können. Veränderungen in der Darmflora wurden mit systemischen Entzündungsmarkern, Blut‑Gehirn‑Schranken‑Funktionen und neurodegenerativen Prozessen in Verbindung gebracht. Fermentierte Milchprodukte könnten durch die Förderung bestimmter nützlicher Bakterienstämme oder durch metabolische Produkte (z. B. kurzkettige Fettsäuren, Vitamine) protektive Effekte entfalten.

- Herz‑Kreislauf‑Vorteile: Mehrere epidemiologische Studien haben fermentierte Milchprodukte mit günstigen kardiovaskulären Parametern assoziiert, etwa besseren Lipidprofilen, niedrigeren Entzündungswerten oder reduziertem Risiko für Bluthochdruck. Da vaskuläre Gesundheit eine zentrale Rolle für das Demenzrisiko spielt — vaskuläre Demenz sowie vaskuläre Komponente in Alzheimer — ist ein positiver Effekt auf Herz‑Kreislauf‑Faktoren ein möglicher Vermittler zwischen Käseverzehr und geringerer Demenzhäufigkeit. Gleichzeitig ist zu beachten, dass einige Käsesorten hohe Natrium‑ oder gesättigte Fettsäuregehalte aufweisen, die sich negativ auf die Gefäßgesundheit auswirken können, sodass die Nettowirkung von Sorte zu Sorte variieren dürfte.

Diese Mechanismen schließen einander nicht aus; Ernährung, Mikroben und vaskuläre Gesundheit interagieren vielmehr häufig in komplexen biologischen Netzwerken. Die Autorinnen und Autoren wiesen darauf hin, dass in Ländern mit grundsätzlich niedrigerem Käsekonsum wie Japan bereits moderate Unterschiede im Konsumverhalten auf Bevölkerungsebene zu präventiven Effekten beitragen könnten. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist wichtig, die unterschiedlichen Beitragspotentiale einzelner Käsearten (z. B. gereifte Hartkäse vs. frische Weichkäse) und die Rolle von Portionsgrößen systematisch zu untersuchen.

Limitationen und warum Kausalität unklar bleibt

Beobachtungsstudien dieser Art können Korrelationen dokumentieren, liefern aber keine abschließenden Belege für Ursache‑Wirkung‑Beziehungen. Käseverzehr könnte ein Indikator für andere gesundheitsfördernde Verhaltensweisen sein: Personen, die regelmäßig Käse essen, könnten zugleich eine insgesamt abwechslungsreichere Ernährung, einen höheren sozioökonomischen Status oder ein aktiveres Sozialleben aufweisen — Faktoren, die unabhängig mit einem niedrigeren Demenzrisiko assoziiert sind. Obwohl die Studie diverse Variablen adjustierte, bleibt das Problem der Residual‑Confounding bestehen, also unbeachtete oder unzureichend gemessene Störfaktoren.

Weitere Einschränkungen sind relevant für die Interpretation: Die Nachbeobachtungszeit von drei Jahren ist relativ kurz, um Krankheitsprozesse wie Demenz zu erfassen, die sich oft über Jahrzehnte entwickeln. Die Erhebung der Nahrungsmittelzufuhr erfolgte selbstberichtlich mittels Food‑Frequency‑Angaben, was zu Messfehlern führen kann. Die Studie differenzierte nicht zwischen Käsearten, Reifegraden oder Portionsgrößen, sodass keine Aussage zu Dosis‑Wirkungs‑Beziehungen oder zur Rolle spezieller Käsesorten möglich ist. Auch biologische Marker (z. B. Entzündungsparameter, Mikrobiom‑Analysen, Vitamin‑Serumspiegel) lagen nicht vor, wodurch vermittelnde Mechanismen nicht empirisch geprüft werden konnten. Die Autorinnen und Autoren fordern daher randomisierte Interventionsstudien, Längsschnittanalysen mit längeren Follow‑up‑Zeiten sowie experimentelle Arbeiten zur Klärung biologischer Mechanismen.

Perspektive der öffentlichen Gesundheit: kleiner Effekt, potenziell große Reichweite

Demenz betrifft weltweit mehrere zehn Millionen Menschen und stellt eine wachsende Herausforderung für Gesundheitssysteme in alternden Gesellschaften dar. Selbst kleine absolute Risikoreduktionen auf individueller Ebene können sich auf der Ebene ganzer Populationen in relevante Einsparungen von Krankheitslast und Pflegeaufwand niederschlagen. Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit sind daher modifizierbare Lebensstilfaktoren wie Ernährung, körperliche Aktivität, Bluthochdruck‑Kontrolle und soziale Teilhabe von besonderem Interesse. Die hier berichteten Befunde rechtfertigen nicht die Empfehlung, gezielt Käse als alleiniges Präventionsmittel zu verwenden; sie untermauern jedoch, dass die Rolle von fermentierten Milchprodukten und spezifischen Nährstoffen in der kognitiven Gesundheit weiter untersucht werden sollte.

Wichtig für Politik und Präventionsprogramme ist die Balance: Empfehlungen sollten potenziellen Nutzen mit Risiken abwägen — etwa den Natrium‑ und gesättigt‑Fettsäure‑Gehalt einzelner Käseprodukte. Gesundheitsfördernde Strategien könnten daher eher auf eine ausgewogene, mikronährstoffreiche Ernährung abzielen, bei der fermentierte Lebensmittel als ein Baustein betrachtet werden. Gleichzeitig lohnt sich die Forschung an der Anpassung von Ernährungsempfehlungen an lokale Essgewohnheiten und Verfügbarkeit, insbesondere in Regionen mit traditionell geringem Käsekonsum.

Experteneinschätzung

„Dies ist ein nützliches Puzzleteil im größeren Bild, das Ernährung und Gehirnalterung verbindet“, erklärt Dr. Maria Alvarez, Geriatrische Neurologin und Wissenschaftskommunikatorin. „Wir sollten Käse als einen möglichen Beitrag unter vielen betrachten — Bewegung, Management vaskulärer Risikofaktoren und soziale Teilhabe bleiben zentrale Strategien. Gleichwohl könnte die Erforschung, wie fermentierte Lebensmittel die Darm‑Hirn‑Achse beeinflussen, neue präventive Ansätze eröffnen.“

Die vollständige Studie wurde in Nutrients (2025) veröffentlicht. Das Forschungsteam betont die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zur Prüfung von Mechanismen, zur Bewertung spezifischer Käsesorten und zur Frage, ob der beobachtete Zusammenhang in anderen Bevölkerungen und über längere Nachverfolgungszeiträume bestehen bleibt. Zusätzlich wären Vergleichsstudien zwischen Ländern mit hohem und niedrigem Käsekonsum sowie Interventionsstudien mit Biomarker‑Messungen hilfreich, um kausale Schlussfolgerungen zu stützen.

Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler empfiehlt sich ein Forschungsprogramm, das verschiedene Evidenzebenen kombiniert: große prospektive Kohorten mit detaillierter Ernährungsdokumentation, randomisierte kontrollierte Studien zu fermentierten Lebensmitteln und mechanistische Studien, die das Darmmikrobiom, Entzündungswege und vaskuläre Marker parallel erfassen. Für Praktikerinnen und Praktiker in Klinik und Praxis ist die Botschaft derzeit pragmatisch: Käse kann Teil einer insgesamt ausgewogenen Kost sein, die reich an Mikronährstoffen ist, doch sollten individuelle Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Dyslipidämie oder Natriumempfindlichkeit berücksichtigt werden.

Zusammenfassend zeigt die vorliegende Analyse einen statistisch signifikanten, aber moderaten Zusammenhang zwischen regelmäßigem Käsekonsum und einem geringeren Auftreten von Demenz bei älteren Erwachsenen in Japan. Die Ergebnisse tragen zur wachsenden Diskussion über Ernährung, Darm‑Mikrobiom und kognitive Gesundheit bei, ersetzen jedoch keine kausalen Nachweise. Weitere Forschung ist nötig, um die öffentliche Gesundheitsrelevanz, geeignete Empfehlungen und potenzielle Wirkmechanismen zu klären.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen