6 Minuten

Rekordbrechendes Neutrino könnte letzter Ausbruch eines verdampfenden schwarzen Lochs sein

Ein außergewöhnlich energiereiches Neutrino, das die Erde traf und dessen Energie auf etwa 220 Petaelektronenvolt (PeV) geschätzt wird — weit über dem bisherigen Rekord von 10 PeV — könnte laut einer neuen theoretischen Studie der letzte Ausbruch eines verdampfenden primordialen schwarzen Lochs gewesen sein. Das Ereignis, katalogisiert als KM3-230213A und beobachtet vom Detektornetzwerk KM3NeT/ARCA, stellt die konventionellen Erklärungsmodelle für ultrahochenergetische Neutrinos in Frage und eröffnet eine faszinierende Möglichkeit: dass Hawking-Strahlung eines sterbenden schwarzen Lochs das Teilchen erzeugt hat.

Die extreme Energie von KM3-230213A zwingt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu, seltene oder bisher wenig beachtete Mechanismen der Teilchenproduktion neu zu bewerten. In der aktuellen Analyse modellierten die Physiker Alexandra Klipfel und David Kaiser (MIT) die Hawking-Evaporation kleiner, primordialer schwarzer Löcher (PBHs) und berechneten die erwartete Neutrinoausbeute in den letzten Momenten eines solchen Objekts. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein kleines PBH in seiner letzten Nanosekunde eine enorme Zahl an Neutrinos emittieren kann, wobei ein messbarer Anteil im PeV- bis hunderte-PeV-Bereich liegen könnte.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Primordiale schwarze Löcher und Hawking-Strahlung

Primordiale schwarze Löcher sind hypothetische kompakte Objekte, die durch Dichteschwankungen in der allerersten Sekunde nach dem Urknall entstanden sein könnten. Im Unterschied zu stellaren schwarzen Löchern können PBHs sehr geringe Massen haben — bis hinunter zur Größenordnung von Asteroiden oder noch kleiner — und verlieren mit der Zeit Masse durch Hawking-Strahlung. Diese von Stephen Hawking vorgeschlagene Quanteneffekt-Theorie beschreibt, dass schwarze Löcher Partikel aussenden und dabei allmählich verdampfen. Je kleiner das schwarze Loch, desto höher ist die typische Energie seiner letzten Emissionen; die finale Evaporation kann sich daher als kurzer, intensiver Ausbruch hochenergetischer Teilchen bemerkbar machen.

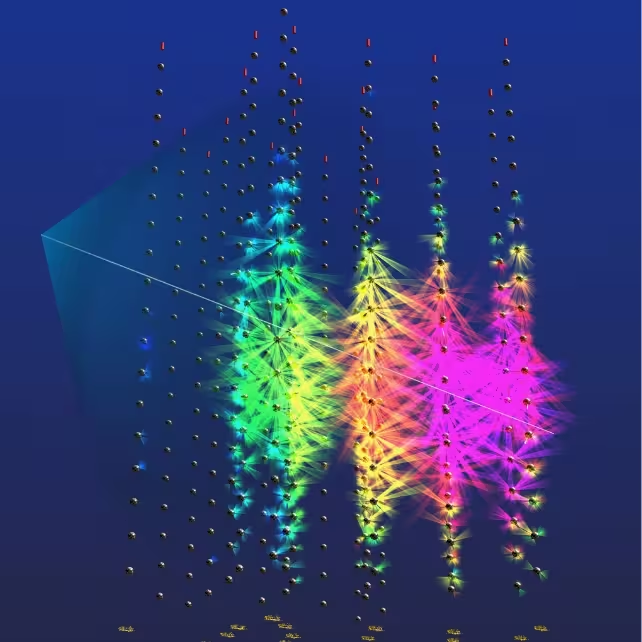

Visuelle Darstellung des ultra-hochenergetischen Neutrino-Ereignisses, beobachtet in KM3NeT/ARCA. (KM3NeT)

Klipfel und Kaiser zeigen in ihrem Modell, dass ein PBH mit einer Masse in Asteroidenbereich prinzipiell etwa 10^21 (eine Sextillion) Neutrinos in seiner letzten Nanosekunde abstrahlen könnte — genug, dass eines dieser Neutrinos die Erde treffen und die bei KM3-230213A registrierte Energie haben könnte, vorausgesetzt, die Explosion fand relativ nahe im kosmischen Maßstab statt. Ihre Berechnungen berücksichtigen Spektren, Teilchenkopplungen und die Zeitentwicklung der Evaporation, um realistische Erwartungen an die Neutrinoflüsse zu formulieren.

Erfassungsreichweite und Eintrittswahrscheinlichkeit

Damit ein Neutrino mit der Energie von KM3-230213A die Erde erreicht, müsste die PBH-Explosion in der Nähe liegen — auf etwa 2.000 astronomischen Einheiten (AE), also ungefähr 3 Prozent eines Lichtjahres. Diese Entfernung liegt deutlich innerhalb der Oort-Glocke des Sonnensystems. Unter der Annahme, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Dunklen Materie aus primordialen schwarzen Löchern besteht, schätzen die Autorinnen und Autoren die Wahrscheinlichkeit, zumindest ein solches nahegelegene PBH-Verdampfungsevent wie KM3-230213A zu detektieren, auf knapp unter 8 Prozent. Zwar ist dieser Wert nicht besonders hoch, doch er ist nicht vernachlässigbar und rechtfertigt gezielte Suchstrategien und Beobachtungsprogramme.

Detektionskontext und Folgen für die Dunkle Materie

KM3NeT/ARCA sowie andere Neutrinoobservatorien sind darauf ausgelegt, seltene und energiereiche Neutrino-Interaktionen in unter Wasser oder im Eis verborgenen Detektoren zu erfassen. Neutrinoastronomie verbindet Teilchenphysik und Astrophysik, weil Neutrinos nahezu ungestört über kosmische Distanzen reisen und damit direkte Informationen über extreme Prozesse an ihren Quellen liefern. Ihre geringen Wechselwirkungsquerschnitte machen Beobachtungen herausfordernd, ermöglichen aber zugleich sehr klare Signale, wenn ein Ereignis hochenergetisch genug ist.

Gelingt die Bestätigung der PBH–Hawking-Erklärung für KM3-230213A, hätte das weitreichende Konsequenzen: Es wäre der erste direkte Beobachtungsnachweis für Hawking-Strahlung und gleichzeitig ein starkes Indiz dafür, dass zumindest ein Teil der Dunklen Materie aus primordialen schwarzen Löchern bestehen könnte. Die Autorinnen und Autoren argumentieren außerdem, dass weniger energiereiche PeV-Neutrinoereignisse von weiter entfernten PBH-Evaporationen stammen könnten und somit ein diffuses Hintergrundsignal hochenergetischer Neutrinos von PBHs in der Galaxie und darüber hinaus erzeugen würden. Solche Hintergrundflüsse würden beobachtete Spektren verändern und könnten bei statistischer Auswertung erkennbar werden.

Die Behauptung ist ambitioniert und bedarf zusätzlicher Beobachtungen zur Absicherung. Wie David Kaiser anmerkt: "Eine achtprozentige Chance ist nicht besonders hoch, aber sie liegt im Bereich dessen, was wir ernsthaft verfolgen sollten — umso mehr, da bislang keine andere Erklärung gefunden wurde, die sowohl die unerklärlichen sehr-hochenergetischen Neutrinos als auch das überraschende ultra-hochenergetische Ereignis erklären kann." Alexandra Klipfel fügt hinzu, dass dieses Szenario eine konkrete Vorhersage von Signalen liefert, die Experimente künftig testen können, etwa zeitliche Profile, Energiespektren und räumliche Verteilungen der erwarteten Neutrinoereignisse.

Fachliche Einordnung

Dr. Maya R. Singh, Astrophysikerin mit Schwerpunkt Hochenergie-Teilchenastronomie, kommentiert: "Die Möglichkeit, dass eine einzelne nahegelegene Evaporation eines primordialen schwarzen Lochs KM3-230213A erzeugte, ist verlockend, weil sie mehrere ungelöste Probleme verbindet — Ursprünge von Neutrinos, Hawking-Strahlung und die Natur der Dunklen Materie — und das Ganze in eine prüfbare Hypothese überführt. Die nächsten Schritte sind klar: Die Beobachtungszeit mit bestehenden Detektoren erhöhen, Messungen mit ergänzenden Observatorien abgleichen und die Modelle für PBH-Populationen und ihre räumliche Verteilung verfeinern. Der Nachweis korrelierter Signale (zum Beispiel Gammastrahlen oder ein statistischer Überschuss an PeV-Neutrinos) würde die Argumentation deutlich stärken."

Singhs Einschätzung betont die Bedeutung eines multi-messenger-Ansatzes: Kombinierte Analysen von Neutrino-, Gamma- und Teilchendetektionen sowie präzise Himmelskartierung könnten helfen, lokale PBH-Evaporationen von anderen astrophysikalischen Quellen zu differenzieren. Zusätzlich sind verbesserte Simulationen der PBH-Evolution und ihrer Emissionsspektren erforderlich, um systematische Unsicherheiten zu verringern.

Schlussfolgerung

Die Hypothese, dass ein explodierendes primordiales schwarzes Loch KM3-230213A erzeugte, bietet eine elegante Erklärung, die Quanten-Physik schwarzer Löcher mit Neutrinoastronomie und Forschung zur Dunklen Materie verknüpft. Der Vorschlag bleibt spekulativ, ist jedoch gut testbar: Kommende Neutrino-Beobachtungen, eine verbesserte Statistik von Ereignissen und interdisziplinäre Suchen nach transienten hochenergetischen Phänomenen werden entscheidend sein, um zu klären, ob die Hawking-Strahlung endlich beobachtet wurde oder ob eine bislang unbekannte astrophysikalische Quelle hinter dem rekordbrechenden Neutrino steckt.

Zusätzlich zur unmittelbaren Überprüfung durch KM3NeT und Partnerexperimenten könnten langfristige Beobachtungsprogramme helfen, Populationseigenschaften primordialer schwarzer Löcher zu beschränken oder zu bestätigen. Von besonderem Interesse sind systematische Suchläufe in Richtung der Oort-Glocke, die Auswertung historischer Daten auf seltene Ausbrüche sowie koordinierte Alerts zwischen unterschiedlichen Observatorien, um mögliche simultane Signale in verschiedenen Energiekanälen zu erfassen. Diese kombinierte Strategie erhöht die Chance, ein robustes Multimessenger-Bild zu erzeugen und die Theorie weiter zu prüfen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen