8 Minuten

Feine Veränderungen in der Art und Weise, wie ältere Menschen fahren — weniger Fahrten, einfachere Routen und weniger zu schnelles Fahren — können ein frühes Anzeichen für kognitive Beeinträchtigungen sein. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass alltägliche Fahrmuster, die mittels GPS-Tracking erfasst werden, in Kombination mit standardisierten kognitiven Tests helfen können, eine leichte kognitive Störung (MCI) zu erkennen, bevor Unfälle oder ausgeprägtere Symptome auftreten.

Wie Forscher GPS-Daten in ein Frühwarnsignal verwandten

Wissenschaftler der Washington University in St. Louis begleiteten Freiwillige bis zu 40 Monate lang und zeichneten automatisch Fahrverhalten mit fest installierten Onboard-GPS-Geräten auf. Die Kohorte umfasste 56 Personen mit bereits diagnostizierter leichter kognitiver Störung (MCI) — einem Zustand, der häufig einem Morbus Alzheimer vorausgeht — sowie 242 kognitiv unauffällige Vergleichspersonen. Das Durchschnittsalter aller Teilnehmenden lag bei etwa 75 Jahren.

Das Forschungsteam verglich kontinuierliche fahrbezogene Messgrößen — Frequenz der Fahrten, gefahrene Distanz, Komplexität der Routen und Tempoüberschreitungen pro Fahrt — mit etablierten kognitiven Tests, die Gedächtnis, Aufmerksamkeit und exekutive Funktionen abdecken. Zusätzlich berücksichtigten sie demografische Faktoren wie Alter, Bildungsstand und einen bekannten genetischen Alzheimer-Risikomarker. In Kombination mit klinischen und demografischen Daten konnten die Forschenden kognitive Verschlechterungen bei Personen mit bereits bestehender MCI in etwa 87 % der Fälle korrekt identifizieren. Nutzt man ausschließlich die vom GPS abgeleiteten Fahrdaten, lag die Erkennungsrate noch bei ungefähr 82 %.

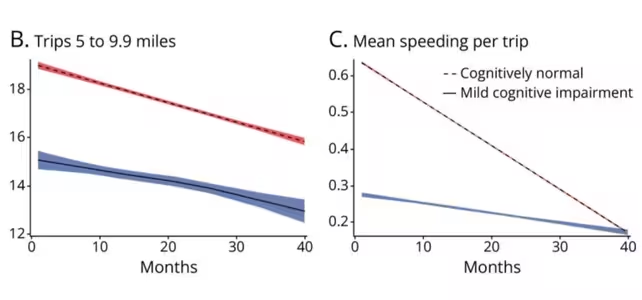

B) Längere Fahrten und C) Geschwindigkeitsüberschreitung pro Fahrt nahmen über 40 Monate ab, im Vergleich kognitiv normal (rot/gestrichelt) mit MCI (blau/durchgezogen) (Chen et al., Neurology, 2025)

Wie diese Fahrmuster konkret aussehen

Im Untersuchungszeitraum unternahmen Teilnehmende mit MCI weniger Fahrten, besuchten weniger unterschiedliche Ziele und hielten sich stärker an einfachere, vertraute Routen. Die Häufigkeit von Tempoüberschreitungen pro Fahrt und die Dauer längerer Fahrten gingen im Zeitverlauf ebenfalls zurück. Ein Teil dieser Veränderungen lässt sich wahrscheinlich durch Selbstregulierung erklären: Viele ältere Fahrerinnen und Fahrer reduzieren riskante Verhaltensweisen bewusst. Die Konstanz und Messbarkeit der Veränderungen legt jedoch nahe, dass Fahrgewohnheiten als wenig belastender, unaufdringlicher Verhaltensbiomarker für frühe kognitive Veränderungen dienen können.

Solche Muster — weniger Ausflüge, eingeschränktere geografische Reichweite, kürzere Langstreckenfahrten und geringere Exposition gegenüber riskanten Verkehrssituationen — bilden ein charakteristisches Profil, das sich statistisch von dem altersentsprechender, kognitiv unauffälliger Personen unterscheidet. Die Messgrößen lassen sich algorithmisch quantifizieren: etwa mittlere Fahrtanzahl pro Woche, Anteil der Fahrten mit Tempoverschreitung, Entropie oder Komplexität einer Route (z. B. Anzahl der Abbiegungen oder Kreuzungen pro Kilometer) und Distanzverteilung der Fahrten. Durch Zeitreihenanalysen und maschinelles Lernen können Trends identifiziert werden, die über Monate hinweg subtil, aber konsistent auftreten.

Die Kombination dieser Metriken ergibt ein multidimensionales Profil des Fahrverhaltens, das sich gut mit klassischen neuropsychologischen Testbatterien korreliert. Das macht Fahrdaten zu einer besonders aussagekräftigen Ergänzung für die Früherkennung: GPS-Tracking erfasst reale, alltägliche Funktionalität (ecological validity), während klinische Tests meist Momentaufnahmen liefern.

Ganesh Babulal, Neurowissenschaftler im Bereich Neurologie, erklärt die praktische Relevanz: „Die frühe Identifikation älterer Fahrer, die ein erhöhtes Unfallrisiko haben, ist eine öffentliche Gesundheitspriorität. Es ist jedoch herausfordernd und zeitaufwändig, unsichere Fahrerinnen und Fahrer allein durch Standardtests zu erkennen. Wir konnten zeigen, dass sich durch den Einsatz eines GPS-Daten-Trackers kognitive Probleme genauer erkennen lassen als durch die Betrachtung von Alter, kognitiven Testwerten und genetischen Risikofaktoren allein.“

Warum das für Sicherheit, Diagnose und Pflegeplanung wichtig ist

Fahren erfordert komplexe Multitasking-Fähigkeiten: räumliche Navigation, schnelle Entscheidungsfindung, anhaltende Aufmerksamkeit und sensorimotorische Koordination. Kleine Verschlechterungen in diesen Domänen können das Fahrverhalten verändern, noch bevor objektiv messbare kognitive Defizite in der Klinik sichtbar werden. Eine frühere Erkennung solcher Verhaltensänderungen könnte Interventionsmöglichkeiten eröffnen, um das Unfallrisiko zu senken, die Pflegeplanung zu verbessern und die Autonomie betroffener Personen länger zu erhalten.

Die praktischen Anwendungen sind vielfältig: GPS-gestützte Systeme könnten Ärztinnen und Ärzten sowie Verkehrsberatungsstellen Hinweise liefern, wann eine eingehendere neuropsychologische Untersuchung angebracht ist. Zudem könnten sie gezielt auf Fahrtrainings, Fahrtberatung, Anpassungen des Mobilitätsangebots (z. B. Unterstützung durch Fahrdienste) oder Sicherheitsmaßnahmen hinweisen. Solche gezielten Interventionen können die Lebensqualität verbessern und gleichzeitig die öffentliche Verkehrssicherheit erhöhen.

Wichtig ist, dass GPS-Überwachung nicht als alleiniges diagnostisches Instrument verstanden werden darf. Vielmehr sollte sie klinische Evaluationsprozesse ergänzen: Die Daten können Personen kennzeichnen, die von weiterführenden Tests, medizinischer Abklärung oder einer Beratung zur Verkehrssicherheit profitieren. Die Studie betont außerdem die Notwendigkeit strenger Datenschutz- und Einwilligungsregeln sowie ethischer Schutzmaßnahmen beim Einsatz kontinuierlicher Verhaltensdaten für medizinische Screenings.

Nächste Schritte: größere Studien und breitere Datenbasis

Das Team der Washington University plant, den Ansatz in größeren und diverseren Populationen zu validieren und zusätzliche Variablen zu integrieren, etwa Fahrzeugtyp, geografische Fahrumgebung (Stadt, Vororte, ländliche Regionen), Verkehrsdichte, Tageszeitverteilungen und begleitende medizinische Komorbiditäten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Solche Erweiterungen sind wichtig, um zu prüfen, ob die beobachteten Signale über verschiedene Fahrkulturen, urbane versus ländliche Umgebungen und unterschiedliche Grade digitalen Zugangs hinweg verallgemeinerbar sind.

Skalierungsstudien sollten auch technologische Unterschiede berücksichtigen: etwa die Genauigkeit verschiedener GPS-Hardware, die Häufigkeit der Positionsaktualisierung, Datenausfälle durch Signalverlust (z. B. in Tunneln) und die Notwendigkeit, Algorithmen gegen Rauschen und Bias robust zu machen. Ferner sind longitudinale Designs mit längerer Nachverfolgung nötig, um zu zeigen, wie früh bestimmte Muster auftreten und wie gut sie den Progressionsverlauf von MCI zu Demenz vorauszusagen vermögen.

Eine weitere Forschungsperspektive ist die Kombination von Fahrdaten mit anderen passiven Datenquellen — etwa Mobiltelefonbewegungsdaten, Smart-Home-Sensorik oder Wearables — um multimodale Verhaltensprofile zu entwickeln. Solche multimodalen Datensätze könnten die Sensitivität und Spezifität der Früherkennung weiter erhöhen, erlauben jedoch zugleich eine intensivere Auseinandersetzung mit Datenschutz- und Ethikfragen.

Technische und methodische Einordnung

Im methodischen Detail nutzen die Forschenden standardisierte Pipeline-Schritte: Roh-GPS-Daten werden zuerst bereinigt (Beseitigung von Ausreißern, Interpolation bei kurzen Aussetzern), dann zu Fahrtsegmenten zusammengefasst und mit zusätzlichen Merkmalen angereichert (z. B. Durchschnittsgeschwindigkeit, Standardabweichung der Geschwindigkeit, Anzahl der Stopps, Zeitanteile in bestimmten Tagesperioden). Routenkomplexität lässt sich mit Metriken wie Pfadlänge, Anzahl von Richtungswechseln pro Kilometer oder Entropie-ähnlichen Maßen quantifizieren. Anschließend kommen statistische Modelle und Machine-Learning-Verfahren (z. B. Random Forests, Gradienten-Boosting-Modelle, Zeitreihenmodelle) zum Einsatz, um Muster zu erkennen, die mit klinischen MCI-Befunden korrelieren.

Die berichteten Erkennungsraten (ca. 82–87 %) deuten auf eine hohe praktische Relevanz hin, jedoch gilt es, Sensitivität und Spezifität getrennt zu betrachten: In vielen klinischen Anwendungsszenarien ist ein hoher positiven Vorhersagewert (PPV) entscheidend, um unnötige, belastende Nachuntersuchungen zu vermeiden. Validierungen in unabhängigen Kohorten, ROC-Analysen und Kalibrierungsprüfungen sind daher erforderlich, um die klinische Einsatzfähigkeit zu untermauern.

Limitationen und potenzielle Störfaktoren

Mehrere Faktoren können die Zuverlässigkeit von GPS-basierten Vorhersagen beeinflussen: veränderte Mobilitätsbedürfnisse (z. B. Erkrankungen, die das Auto stehenlassen), sozioökonomische Einflüsse (z. B. eingeschränkter Zugang zu Fahrzeugen), Saisonalität (Urlaubszeiten) oder plötzliche Lebensereignisse (z. B. Pflege von Angehörigen). Solche nicht-kognitive Ursachen für Verhaltensänderungen müssen in der Analyse berücksichtigt werden, um Fehlklassifikationen zu minimieren. Auch kulturelle Unterschiede in Fahrverhalten und Infrastruktur (z. B. gut ausgebaute öffentliche Verkehrsmittel) können die Generalisierbarkeit einschränken.

Ethik und Datenschutz bleiben zentrale Herausforderungen: Kontinuierliche GPS-Erfassung erzeugt hochsensiblen Bewegungsdatensatz, der Rückschlüsse auf Wohnort, tägliche Routinen und soziale Kontakte erlaubt. Ein robustes Governance-Framework muss klären, wer Zugriff auf die Daten hat, wie lange sie gespeichert werden, wie sie anonymisiert oder pseudonymisiert werden und wie die informierte Einwilligung eingeholt und widerrufen werden kann. Transparenz gegenüber den Betroffenen, datenschutzfreundliche Technik (privacy-by-design) und klare Regulierungen sind notwendig, um Vertrauen zu schaffen.

Praktische Empfehlungen für Kliniker, Verkehrsberater und politische Entscheidungsträger

- Erwägen Sie GPS-basierte Fahrdaten als ergänzendes Werkzeug zur Früherkennung, nicht als Ersatz für klinische Diagnostik.

- Setzen Sie standardisierte Protokolle für Einwilligung, Datenspeicherung und -zugriff um, und achten Sie auf lokale Datenschutzgesetze (z. B. DSGVO in Europa).

- Nutzen Sie multimodale Ansätze: kombinierte Bewertung aus Fahrdaten, kognitiven Tests und klinischer Anamnese erhöht die Aussagekraft.

- Fördern Sie populationsbasierte Studien, um die Wirksamkeit über unterschiedliche Altersgruppen, sozioökonomische Schichten und Regionen hinweg zu validieren.

- Entwickeln Sie Richtlinien für die Übersetzung von Datenhinweisen in praktikable Maßnahmen — z. B. fahrmedizinische Beratung, Anpassung des Mobilitätsangebots oder begleitende Interventionen.

Fachliche Einordnung und Aussagekraft

Im Vergleich zu biologischen Markern (z. B. bildgebende Verfahren, Liquor- oder Blutmarker) bieten verhaltensorientierte Marker wie Fahrmuster eine direkte Messung der Alltagsfunktionalität. Das ist ein klarer Vorteil, da die klinische Relevanz unmittelbar gegeben ist: Veränderungen im Fahrverhalten wirken sich unmittelbar auf Sicherheit und Lebensqualität aus. Gleichzeitig können Verhaltensmarker weniger spezifisch sein als manche Biomarker — ihre Aussagekraft hängt stark von Kontext und Triangulation mit anderen Datenquellen ab.

Die Integration von GPS-Fahrdaten in den diagnostischen Prozess kann die Sensitivität für frühe Veränderungen erhöhen und Ärztinnen und Ärzten sowie Angehörigen zusätzliche Zeitfenster verschaffen, um Pflege, rechtliche Vorsorge (z. B. Vorsorgevollmacht) und Mobilitätsalternativen zu planen. Damit schafft diese Methode ein Potenzial für proaktive, personenzentrierte Versorgung.

Expert Insight

Dr. Elena Morris, eine fiktive kognitive Neurowissenschaftlerin mit Schwerpunkt Altern und Mobilität, fasst es so zusammen: „Verhaltenssignale wie Fahrmuster sind deshalb so aussagekräftig, weil sie Funktionalität in realen Lebenssituationen abbilden. Kliniktests sind wichtig, geben aber nur eine Momentaufnahme. Kontinuierliche, passive Überwachung kann Trends vor einer Krise aufzeigen — vorausgesetzt, wir schützen die Privatsphäre und setzen die Daten ein, um ältere Menschen zu unterstützen, nicht zu bestrafen.“

Insgesamt könnte die Integration von GPS-abgeleiteten Fahrmetriken mit traditionellen kognitiven Screenings einen sensibleren, ethisch vertretbaren und handlungsorientierten Weg zur Früherkennung kognitiver Abnahme schaffen. Das würde Klinikerinnen und Klinikern, Familien und Fahrenden mehr Zeit geben, um zu planen, sich anzupassen und sicherer im Straßenverkehr zu bleiben.

Für die Praxis bedeutet das: Pilotprojekte in klinischen Netzwerken, Nähe zu Primärversorgung und geriatrischer Betreuung, sowie enges Zusammenspiel mit Verkehrsbehörden und Datenschutzbeauftragten sind nächste sinnvolle Schritte. Auf politischer Ebene kann die Erkenntnis die Diskussion über altersgerechte Mobilitätskonzepte, Verkehrssicherheit und Unterstützungssysteme befördern. Letztlich geht es darum, Technologie so einzusetzen, dass sie die Autonomie älterer Menschen stärkt und gleichzeitig Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen