9 Minuten

Die Suche nach wirtschaftlich wertvollen Mineralien im Weltraum richtete sich lange vor allem auf Asteroiden. Neue Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass der Mond selbst reichere und leichter zugängliche Vorkommen an Platingruppenmetallen und wasserhaltigen Mineralen bieten könnte. Anhand von Statistiken zu Einschlagskratern und physikalischen Modellen zu Einschlägen schätzen die Forscher, dass Tausende lunare Krater wertvolle Depots enthalten könnten, die durch Asteroideneinschläge geliefert wurden. Diese Erkenntnisse verändern die Perspektive auf lunare Ressourcen und die kurzfristigen Aussichten für Mondbergbau sowie eine nachhaltige menschliche Präsenz auf dem Mond.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Kontext

Viele Asteroiden lassen sich in zwei breite Klassen einteilen, die für die Rohstoffgewinnung relevant sind: metallische (M‑Typ) Körper, die reich an Eisen, Nickel und Platingruppenmetallen (PGMs) sind, und kohlenstoffreiche (C‑Typ) Asteroiden, die hydratisierte Minerale und flüchtige Bestandteile enthalten. Trifft ein solcher Körper den Mond, verdampft zwar ein Teil des Materials durch die enorme Energie des Einschlags, doch unter vielen Bedingungen können beträchtliche Fragmente überleben und im Krater sowie im zentralen Aufwölbungskomplex gebunden bleiben. Diese Überreste sind potenziell zugängliche Ressourcen.

Einschlagskrater, die größer als wenige Kilometer sind, entwickeln häufig einen zentralen Gipfel, in dem tief aus dem Untergrund exkaviertes Material konzentriert vorliegt. Dieser zentrale Peak kann ebenso Teile des überlebenden Impaktors anreichern. Da der Mond keine nennenswerte Atmosphäre und nur begrenzte geologische Aktivität besitzt, können eingetragene Materialien über geologische Zeiträume hinweg im Regolith und in zentralen Erhebungen relativ unverändert und damit langfristig nutzbar bleiben.

Methoden und zentrale Ergebnisse

Um potenzielle Rohstoffstandorte abzuschätzen, kartierte das Forschungsteam lunare Krater nach Größe und Morphologie und verband Simulationsergebnisse von Einschlägen mit bekannten Populations- und Zusammensetzungsabschätzungen für Asteroiden. Dabei klassifizierten sie Krater, die plausibel Metall‑ oder hydratisierte Depots nach einem Einschlag behalten könnten. Die Studie nennt zwei zentrale Schätzwerte:

- Bis zu 6.500 Krater mit einem Durchmesser größer als 1 Kilometer könnten Platingruppenmetalle verteilt im lunaren Regolith beherbergen. Viele dieser Vorkommen werden niedrig konzentriert und weit vermischt sein, stellen aber zusammen ein großes statistisches Reservoir an PGMs dar.

- Bis zu 3.350 Krater mit einem Durchmesser größer als 1 Kilometer könnten hydratisierte Minerale enthalten, eine wichtige Quelle für Wasser und somit für die In-situ-Ressourcennutzung (ISRU).

Wählt man die aussichtsreichsten geologischen Ziele aus — das heißt Krater mit einem Durchmesser von etwa 19 Kilometern oder mehr, die einen klar ausgebildeten Zentralberg besitzen, in dem überlebt eingeflossenes Impaktmaterial am wahrscheinlichsten konzentriert ist — reduzieren sich die Zahlen auf eine handhabbarere Menge: grob 38 Kandidatenkrater für konzentrierte PGM‑Vorkommen und rund 20 Kandidatenkrater für konzentrierte hydratisierte Mineralvorkommen. Diese fokussierten Ziele sind besonders attraktiv für erste Erkundungen und Demonstrationsmissionen.

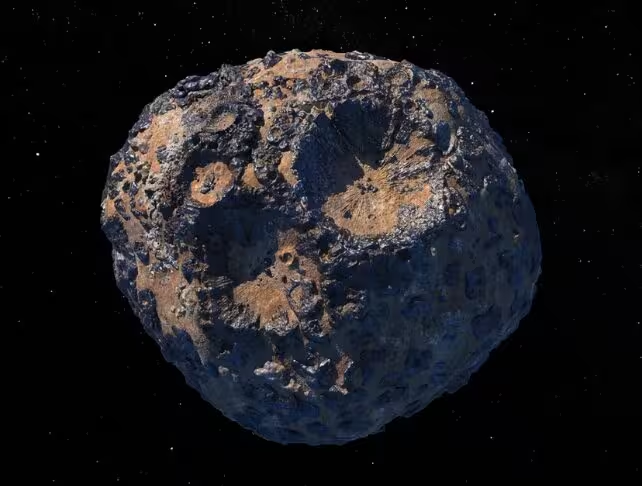

Der Asteroid Psyche mit einem Durchmesser von 226 Kilometern (140 Meilen) im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter gilt als äußerst metallreich. (Peter Rubin/NASA/JPL-Caltech/ASU)

Wie Einschläge Metalle und flüchtige Stoffe konservieren können

Metalle

Metallische Asteroiden können dichte Metallfragmente liefern, die bei einem Einschlag Schock und Erhitzung überstehen — insbesondere dann, wenn Anfluggeschwindigkeit und Einschlagswinkel es erlauben, dass Teile des Körpers in den Kraterboden oder den zentralen Peak eindringen und dort abgelagert werden. Im Laufe geologischer Zeit mischen Mikrometeoriten und Weltraumverwitterung diese Metalle in den Regolith ein. Das macht die Rohstoffgewinnung zwar komplexer, doch mit passenden Aufbereitungs- und Separationsverfahren, die speziell für niedrige Gravitation und staubige Umgebungen entworfen sind, bleibt die Förderung technisch möglich.

Wasser und hydratisierte Minerale

Kohlenstoffreiche Impaktoren enthalten hydratisierte Minerale und chemisch gebundenes Wasser. Ein großer Teil dieses Wassers geht während energetisch starken Einschlägen durch Erhitzung verloren, doch Modelle und neuere Beobachtungen zeigen, dass beträchtliche Anteile in bestimmten Situationen überdauern können. Besonders in größeren, komplexen Kratern kann Auswurfmaterial Schutz bieten, indem es Überreste vergräbt und abschirmt, oder hydratisierte Phasen können chemisch stabilisiert in kalten Fallen (Cold Traps) oder unter dem Regolith verbleiben.

Zusätzliche Faktoren wie lokale Temperaturverhältnisse, Oberflächenalbedo und die Tiefe des Zufallsgrabens beeinflussen, wie viel Wasser tatsächlich erhalten bleibt. In Polregionen des Mondes, wo Temperaturen dauerhaft sehr niedrig sind, sind konservierte Eisvorkommen weitaus wahrscheinlicher als in äquatorialen Regionen. Solche Unterschiede sind entscheidend für die Priorisierung von Erkundungszielen.

Folgen für Mondexploration und Industrie

Wenn auch nur ein Bruchteil dieser geschätzten Krater extrahierbare PGMs oder Wasser enthält, könnte der Mond zu einem Zentrum ressourcengetriebener Aktivitäten werden. Aus hydratisierten Mineralen gewinnbares Wasser könnte zu Trinkwasser, atembarer Sauerstoff oder zu Raketentreibstoff (z. B. durch Elektrolyse und anschließende Kryotankung zu flüssigem Wasserstoff/Sauerstoff) verarbeitet werden. Das würde die Kosten und Komplexität für dauerhafte Mondbasen und Tiefenraummissionen erheblich reduzieren, weil Treibstoff und Wasser nicht vollständig von der Erde mitgebracht werden müssten.

Platingruppenmetalle haben auf der Erde weitreichende industrielle und medizinische Anwendungen — von Katalysatoren in chemischen Prozessen über Elektroden und Thermoelemente bis hin zu Anwendungen in der Medizintechnik. Auf der Erde sind wirtschaftlich abbaubare PGM‑Lagerstätten selten und oft sehr tief oder ökologisch sensibel. Eine statistisch große Anzahl lunarer Orte mit PGMs könnte den Mond zu einem logistischen Zwischenschritt machen, bevor man sich den technisch anspruchsvolleren Aufgaben des aktiven Asteroidenfangs oder direkter Asteroidenbergbauprojekte widmet.

Gleichwohl bedeuten Zugänglichkeit und Vorkommen pro Standort nicht automatisch wirtschaftlichen Abbau. Viele Deposits sind wahrscheinlich fein über den Regolith verteilt, was neue Technologien zur Extraktion und Aufbereitung erfordert. Zusätzlich spielen regulatorische Vorgaben, ökonomische Rahmenbedingungen, internationale Abkommen sowie der Planetenschutz eine große Rolle dabei, ob und wie solche Ressourcen erschlossen werden dürfen.

Strategien zur Detektion und benötigte Technologien

Die kosteneffizienteste erste Stufe zur Eingrenzung möglicher Kraterziele ist die Fernerkundung aus der Umlaufbahn. Diese Phase umfasst mehrere komplementäre Techniken: sichtbare und nahinfrarote Reflexionsspektroskopie zur Identifikation mineralogischer Signaturen, Thermalkartierung zur Erkennung von Temperaturanomalien und Materialien mit abweichenden thermischen Trägheiten, sowie Synthetic Aperture Radar (SAR), das Strukturen im Untergrund und Schichtungen besser sichtbar machen kann. Neutronen‑ und Gammaspektroskopie eignen sich, um elementare Anomalien zu detektieren — etwa erhöhte Wasserstoffgehalte als Hinweis auf hydratisierte Mineralien oder spezifische Gammasignaturen für Metalle.

Auf orbitaler Ebene können zusätzlich hochauflösende Kameras und LIDAR‑Vermessung die Morphologie von Zentralbergen und Kraterböden detailliert kartieren, um Landeplätze zu planen. Datenfusion aus mehreren Instrumenten erhöht die Zuverlässigkeit der Zielauswahl und verringert das Risiko teurer Fehlstarts.

Auf dem Boden würden gezielte Lander und Rover mit In-situ-Analyseinstrumenten folgen, um Gehalte und Materialform zu bestätigen. Typische Pakete umfassen Röntgenfluoreszenz (XRF) zur schnellen Elementanalyse, Massenspektrometer für isotopische Signaturen, bohrfähige Kernsammler für Stratigraphie und Probenahme sowie gepaarte Analysegeräte zur Bestimmung der Mineralmodi und physikalischen Eigenschaften. Solche Missionen liefern notwendige Informationen über Förderbarkeit, Korngröße, Metallmischung und thermische Eigenschaften.

Die Entwicklung robuster Extraktionssysteme, die im lunaren Regolith und bei niedriger Schwerkraft funktionieren, bleibt eine der größten technischen Herausforderungen. Für hydratisierte Minerale könnten Prozesse wie thermische Ausgasung, Vakuumdestillation, Sorptions‑ bzw. Reduktionsverfahren zum Einsatz kommen. Für PGMs kommen Ansätze wie magnetische Separation (bei ferromagnetischen Komponenten), elektrochemische Gewinnung, Schmelzverarbeitung in Vakuumöfen oder chemische Laugungsverfahren in Frage. Alle Verfahren müssen speziell anstaubschädliche Effekte, die Energieversorgung auf der Mondoberfläche, Materiallogistik und Recycling der Prozessmedien anpassen.

Expert Insight

Dr. Laura Mendes, Planeten‑Geochemikerin (fiktiv), bemerkt: "Diese Studie stellt den Mond statistisch als reichen Lieferanten für Materialien dar, die hier durch vergangene Einschläge abgelagert wurden. Der wirkliche Vorteil ist logistisch: Lunare Ziele sind deutlich einfacher zu erreichen und kontinuierlich zu überwachen als frei treibende erdnahe Asteroiden. Die Herausforderung wird darin bestehen, niedriggradige und breit verteilte Metalle zu wirtschaftlichen Erzen zu veredeln — das ist vor allem eine Ingenieursaufgabe, kein prinzipielles Hindernis."

Solche Einschätzungen unterstreichen, dass interdisziplinäre Teams aus Geologen, Ingenieuren, Wirtschaftswissenschaftlern und Juristen benötigt werden, um die Machbarkeit zu bewerten. Pilotprojekte mit skalierbaren Technologien können helfen, technische Risiken zu minimieren und reale Kostenstrukturen zu ermitteln.

Regulatorische, wirtschaftliche und ethische Aspekte

Neben technischen Fragen stellen sich komplexe rechtliche und ethische Probleme. Das Weltraumrecht, einschließlich des Weltraumvertrags von 1967, legt allgemeine Prinzipien zur Nutzung des Weltraums fest, ist aber in vielen Punkten offen für Interpretationen, was kommerziellen Abbau betrifft. Nationale und multilaterale Regelwerke zur Ressourcennutzung sind in Entwicklung; klare Richtlinien sind jedoch entscheidend, um Investitionssicherheit zu bieten und Konflikte zu vermeiden.

Wirtschaftlich hängt die Rentabilität von Faktoren wie Förderkosten, Marktpreisen für PGMs, Transportkosten zur Erde und der Entwicklung von Verarbeitungs‑ und Lagerungsinfrastrukturen ab. Ökonomische Szenarien sollten auch Umweltkosten und mögliche Auswirkungen auf wissenschaftliche Ziele berücksichtigen. Zusätzlich sind Fragen zum Schutz bedeutsamer wissenschaftlicher Stätten auf dem Mond zu klären, um irreversible Schäden an wertvollen Proben oder Archiven der planetaren Geschichte zu verhindern.

Erweiterte technologische Anforderungen und Forschungsbedarf

Für erfolgreiche Bergbaukampagnen sind neben Extraktionsverfahren robuste Energieinfrastrukturen, automatisierte Logistikketten und modulare Verarbeitungseinheiten wichtig. Solar‑ und Nuklearenergieoptionen sollten gegeneinander abgewogen werden, abhängig von Einsatzort und Dauer der Operationen. Autonome Robotik, Teleoperation und verlässliche Kommunikationskanäle sind nötig, um entfernte Standorte effizient zu betreiben. Gleichzeitig ist die Forschung an Materialschutz gegen Mondstaub, Verschleiß und Abrasion von zentraler Bedeutung, da der abrasive Staub die Lebensdauer von Mechanik und Elektronik erheblich beeinträchtigen kann.

Langfristig könnten Recycling‑ und geschlossene Materialkreisläufe den Bedarf an seltenen Verbrauchsmaterialien reduzieren und die Nachhaltigkeit lunarer Industrie erhöhen. Laborversuche unter Mondbedingungen, Demonstrationsanlagen im erdnahen Orbit und Analogmissionen in extremen terrestrischen Umgebungen tragen dazu bei, Verfahren zu validieren und betriebliche Erfahrungen zu sammeln.

Wettbewerbsvorteile gegenüber Asteroidenbergbau

Verglichen mit Asteroiden bieten lunare Ziele mehrere operative Vorteile: geringere Delta‑v‑Kosten in bestimmten Bahnen, die Möglichkeit für wiederholte Missionen zu einem festen Landeplatz, die Nutzung von orbitalen Plattformen zur Verarbeitung und die relative Nähe zur Erde für Logistik und Überwachung. Während Asteroiden potenziell höhere Konzentrationen an bestimmten Metallen aufweisen können, reduziert die operative Nähe des Mondes die Eintrittsbarrieren für frühe kommerzielle Aktivitäten. Somit könnte der Mond als technologischer und wirtschaftlicher Zwischenschritt fungieren.

Schlussfolgerung

Statistisch gesehen scheint der Mond mehr potenzielle Ziele für Platingruppenmetalle und wasserhaltige Minerale zu bieten, als bisher angenommen wurde. Entscheidend sind nun orbital gestützte Fernerkundung, gefolgt von fokussierten Landermissionen zur Bestätigung von Gehalt und Abbauwürdigkeit sowie die Entwicklung angepasster Extraktions‑ und Aufbereitungstechnologien. Ob und wie viele dieser Kandidatenkrater tatsächlich zu nutzbaren Ressourcenstandorten werden, hängt von einer Kombination aus Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Recht ab. Bis dahin eröffnet die Möglichkeit, dass Tausende lunare Krater außerirdische Metalle und hydratisierte Minerale beherbergen, eine neue Perspektive: der Mond als praktikabler Zwischenstopp für ressourcengetriebene Raumfahrt und als sinnvolle Ergänzung zu asteroidenzentrierten Strategien.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen