6 Minuten

Eine neue multidisziplinäre Studie hat eine langjährige Debatte über die Silverpit-Struktur im südlichen Teil der Nordsee entschieden: Es handelt sich um das Ergebnis eines Asteroideneinschlags im Mittleren Eozän, vor etwa 50 Millionen Jahren. Rund 700 Meter unterhalb des Meeresbodens vergraben und etwa 130 Kilometer südöstlich des heutigen Großbritanniens gelegen, wird Silverpit nun als gut erhaltener mariner Einschlagskrater identifiziert, der extreme lokale Effekte hervorrief, einschließlich einer massiven Wasser‑und‑Gesteins‑Fontäne sowie einer gigantischen Tsunamiwelle.

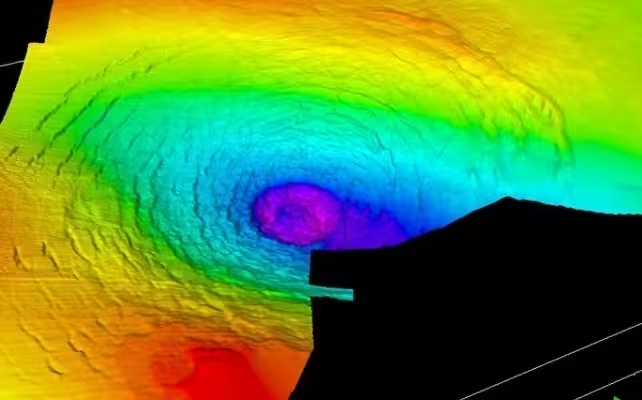

Die Forscher schätzen, dass das einfallende Objekt einen Durchmesser von knapp 160 Metern hatte und den Meeresboden in flachem Winkel aus westlicher Richtung traf. Der Impakt schürfte einen Krater von etwa 3 Kilometern Durchmesser und bis zu 1 Kilometer Tiefe aus und schleuderte eine rund 1,5 Kilometer hohe Wand aus Gestein und Meerwasser in die Luft. Diese Materialvorhang stürzte zurück und erzeugte Wellen, die lokale Höhen von über 100 Metern erreichen konnten. Diese physikalischen Details stützen die zentrale These der Studie: Silverpit ist ein Hypergeschwindigkeits‑Einschlagskrater, verursacht durch ein extraterrestrisches Objekt, und nicht durch unterirdische geologische Prozesse.

Ein Falschfarbenbild des Silverpit‑Kraters

Belege und Methoden

Der Silverpit‑Situs wurde erstmals 2002 in 3D‑Seismikdaten erkannt. Frühe Interpretationen hoben die runde Morphologie, eine zentrale Aufwölbung und einen gebrochenen Kraterrand hervor — Merkmale, die mit Einschlagsstrukturen übereinstimmen. In den Folgejahren dominierten jedoch alternative Hypothesen die Diskussion: Einige Geowissenschaftler erklärten die Struktur mit Salzbewegungen (Halokinese), Fluidentzug oder vulkanischen Prozessen unter dem Meeresboden. Auf einer Konferenz 2009 votierte eine Mehrheit für diese nicht‑kosmischen Erklärungen, sodass die Frage offenblieb und weiterer Daten bedurfte.

Die aktuelle Studie verknüpft hochauflösende seismische Abbildungen mit direktem mineralogischem Nachweis aus einem Bohrloch, das ursprünglich zur Öl‑ und Gasexploration abgeteuft wurde. Detaillierte Seismikprofile zeigen die Geometrie der Sub‑Boden‑Brüche und eine ausgeprägte stratigraphische Störung, wie sie bei einer explosiven Aushebung von oben zu erwarten ist. Von zentraler Bedeutung sind die Proben, die in der Schicht entnommen wurden, die mit dem Kraterboden korreliert: Sie enthalten geschockten Quarz und geschocktes Feldspat — Minerale, deren mikroskopische Deformationsmerkmale nur unter extremen Druck‑ und Kurzzeit‑Stoßwellen entstehen, wie sie bei Hypergeschwindigkeits‑Einschlägen auftreten.

Geschockte Minerale als forensisches Werkzeug

Geschockte Minerale liefern den überzeugendsten Beweis. Normale tektonische Prozesse oder Salzbewegungen erzeugen nicht die planaren Deformationsstrukturen und die Hochdruck‑Mikrostrukturen, die in den Silverpit‑Proben beobachtet wurden. Der Fund dieser Körner — von den Autoren als seltene "Nadel im Heuhaufen" beschrieben — verändert die Interpretation von einer plausiblen Alternative zu einer fast unumstößlichen Schlussfolgerung: Geschockter Quarz und Feldspat gelten in der Planeten‑Geologie als verlässliche Diagnostika für Impakte.

Die mikroskopische Analyse umfasste die Untersuchung unter polarisiertem Licht, Rasterelektronenmikroskopie (REM) sowie Messungen der kristallinen Orientierungen und der Mikroverformungen. Zusätzlich wurden die Proben mittels Raman‑Spektroskopie und Elektronenrückstreubeugung kartiert, um die charakteristischen Lamellen und Planarbeeinträchtigungen (PDFs, planar deformation features) eindeutig zu identifizieren. Solche Kombinationen aus bildgebenden, chemischen und kristallographischen Methoden erhöhen die Zuverlässigkeit der Interpretation erheblich, weil sie unterschiedliche physikalische Signaturen eines Schockereignisses nachweisen.

Wissenschaftlicher Kontext und Bedeutung

Weniger als 200 terrestrische Einschlagskrater sind weltweit zweifelsfrei bestätigt; marine Beispiele sind noch seltener, wobei nur rund 30 allgemein akzeptiert werden. Gut erhaltene Meeresboden‑Krater bieten einzigartige Möglichkeiten, zu untersuchen, wie Einschläge mit wasserbedeckten Umgebungen interagieren. Dazu gehören die Entstehung von Tsunamis, die Umlagerung von Sedimenten und die langfristigen geologischen Veränderungen, die auf Folgen wie Aushub, Rücksturz und post‑impaktische Sedimentation zurückzuführen sind. Da die aktiven oberflächlichen Prozesse der Erde — Erosion, Sedimentation und Plattentektonik — viele Einschlagsspuren auslöschen, ist die außergewöhnliche Erhaltung von Silverpit besonders wertvoll als natürliches Laboratorium.

Die Bestätigung von Silverpit als Asteroideneinschlag hat mehrere weitreichende Implikationen: Sie verfeinert unsere statistischen Daten für mittel‑tertiäre (mittleres Känozoikum) Einschläge, liefert empirische Parameter für Modelle zu tsunami‑erzeugenden Einschlägen in flachen Meeren und bietet reale Fälle, die mit Hydrocode‑Simulationen verglichen werden können, um Kraterbildung in wassergesättigten Zielkörpern besser zu verstehen. Mit anderen Worten: Die Studie erhöht die Qualität der Inputdaten für numerische Modelle und erlaubt damit präzisere Vorhersagen zu Ejectaproduktion, Wellenentstehung und Sedimenttransport nach großen Impakten.

Darüber hinaus demonstriert die Arbeit den wissenschaftlichen Mehrwert interdisziplinärer Ansätze: die Kombination von seismischer Bildgebung, Bohrloch‑Stratigraphie, Mikrostrukturanalyse und experimenteller bzw. numerischer Modellierung. Solche integrativen Studien sind besonders nützlich, wenn es darum geht, zwischen geologischen Prozessen mit ähnlichen großskaligen Morphologien zu unterscheiden — etwa zwischen subkruzpalen Salzdom‑Effekten und echten Einschlagskratern.

Experteneinschätzung

"Das Auffinden schockveränderter Minerale genau in der Schicht, die dem Kraterboden entspricht, ist der Schlüssel zur Lösung dieser Debatte", erklärt Uisdean Nicholson, Erstautor und Geowissenschaftler. "Seismische Bilder offenbarten zwar die Form der Struktur, doch die geschockten Körner liefern den irreversible Fingerabdruck eines hochenergetischen Einschlags."

Professor Gareth Collins, Mitautor und Planetenwissenschaftler, ergänzt: "Dieser Fund bestätigt Hypothesen, die Silverpit schon länger als Einschlagsstelle betrachteten, und eröffnet neue Forschungswege, um zu untersuchen, wie Impakte sedimentäre Becken unter dem Meeresboden umgestalten. Es ist außergewöhnlich, in einem marinen Umfeld einen so sauberen Fall zu haben."

Weitere Stimmen aus dem Fachkreis betonen, dass die Kombination aus seismischer Interpretation und forensischer Mineralogie besonders stark ist, weil sie sowohl die makroskopische Struktur als auch die mikroskopische Signatur eines Schockereignisses adressiert. In vielen Fällen bleibt eine der beiden Datenlinien vage, sodass eindeutige Schlussfolgerungen schwierig sind — bei Silverpit ergänzen sich beide Ebenen jedoch konsistent.

Zukünftige Forschung und Überwachung

Das Forschungsteam empfiehlt zusätzliche gezielte Kernbohrungen, detailliertere mikrostrukturelle Untersuchungen der geborgenen Minerale sowie umfangreiche numerische Modellierungen, um die Dynamik des Einschlags und den resultierenden Tsunami rückzurechnen. Konkrete Vorschläge umfassen hochauflösende 3D‑Seismik über größere Raster, neue Bohrkerne durch verschiedene Teile des Kraters zur Rekonstruktion der zeitlichen Abläufe und experimentelle Reproduktionsversuche unter Laborbedingungen, die Schockbedingungen simulieren, um die Entstehung spezifischer Mikrostrukturen besser zu verstehen.

Breitere Anwendungen der Ergebnisse betreffen die Verbesserung globaler Risikoabschätzungen für asteroidengenerierte Küstengefahren. Da flache Schelfmeere weltweit Bevölkerungszentren und wichtige Ökosysteme beherbergen, liefert Silverpit Beispiele, wie lokale Topographie, Wassertiefe und Sedimentlage die Tsunami‑Ausbreitung und Intensität beeinflussen. Zudem können die Methoden, die zur Identifikation dieses begrabenen Kraters entwickelt wurden, für die systematische Suche nach weiteren, bisher übersehenen Einschlägen in seismischen Daten eingesetzt werden — vor allem in Regionen, die aus wirtschaftlichen Gründen intensiver seismisch untersucht wurden, etwa im Rahmen der Hydrocarbon‑Exploration.

Langfristig könnte die Erforschung solcher restriktiver mariner Einschlagsplätze auch Erkenntnisse für die Planetologie liefern: Vergleiche mit Einschlagsstrukturen unter Eisschichten (z. B. auf Mars oder Europa) oder mit subaquatischen Impakten auf anderen Planetenkörpern können helfen, universelle Prozesse der Kraterbildung in heterogenen Zielkörpern zu identifizieren.

Schlussfolgerung

Silverpit zählt jetzt zu den wenigen zuversichtlich identifizierten marinen Einschlagskratern der Erde. Durch die Verknüpfung moderner seismischer Techniken mit paleoshock‑Mineralogie haben Wissenschaftler eine zuvor einflussreiche Nicht‑Einschlag‑Interpretation widerlegt und ein klareres Bild eines dramatischen eozänen Ereignisses rekonstruiert. Die Studie klärt nicht nur ein Stück Erdgeschichte, sondern stärkt auch das methodische Instrumentarium zur Identifikation und Charakterisierung begrabener Einschlagsstrukturen weltweit. Mit diesen Ergebnissen wächst die Fähigkeit, sowohl historische Einschlagsereignisse besser zu verstehen als auch künftige Risiken aus extraterrestrischen Einschlägen realistischer einzuschätzen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen