8 Minuten

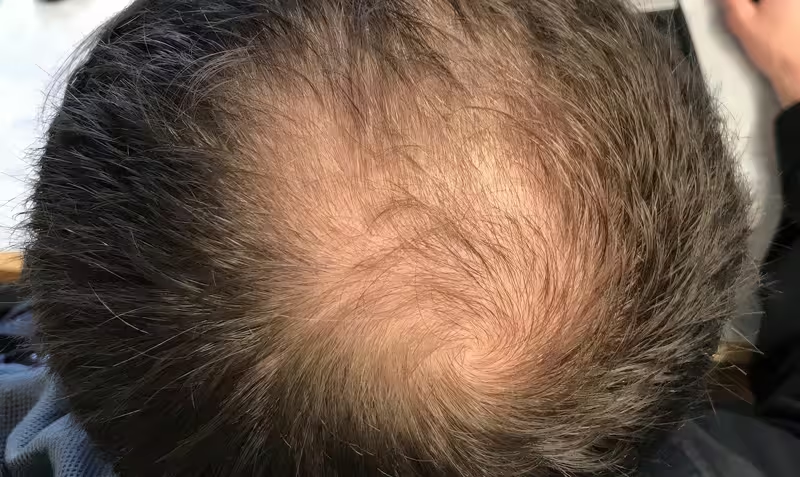

Eine neue Übersichtsarbeit wirft ernste Fragen zur psychiatrischen Sicherheit von Finasterid auf, einem Medikament, das häufig gegen androgenetische Alopezie und gutartige Prostatavergrößerung verschrieben wird. Die Analyse fasst Daten aus mehreren Ländern zusammen und beschreibt wiederkehrende Zusammenhänge zwischen Finasterid-Anwendung und erhöhten Raten von Stimmungserkrankungen sowie Suizidgedanken.

Überblick und wichtigste Erkenntnis

Die Review analysiert acht veröffentlichte Studien aus dem Zeitraum 2017 bis 2023 und stützt sich auf diverse nationale Datenquellen. Ergebnis: Finasterid-Anwender zeigten in den untersuchten Kohorten häufiger depressive Symptome, mehr Suizidgedanken und eine höhere Suizidrate als vergleichbare Nicht-Anwender. Der Autor der Arbeit, Mayer Brezis, emeritierter Nephrologe und ehemaliger Mediziner an der Hadassah-Hebrew University Medical Center, kritisiert, dass Hersteller und Regulierungsbehörden diese Signale nicht ausreichend beachtet hätten. Das könne schwerwiegende gesundheitliche Folgen für Betroffene haben.

Wie Finasterid wirkt und warum das die Psyche betreffen kann

Finasterid hemmt das Enzym 5-alpha-Reduktase, das Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) umwandelt. Die Reduktion von DHT erklärt die Wirksamkeit bei männlichem Haarausfall und bei Prostatahyperplasie. Doch 5-alpha-Reduktase ist nicht nur in Haarfollikeln und Prostata aktiv: Das Enzym ist auch an der Synthese bestimmter Neurosteroide beteiligt, etwa Allopregnanolon, die GABAerge Signalwege modifizieren und damit an der Stimmungsregulation mitwirken.

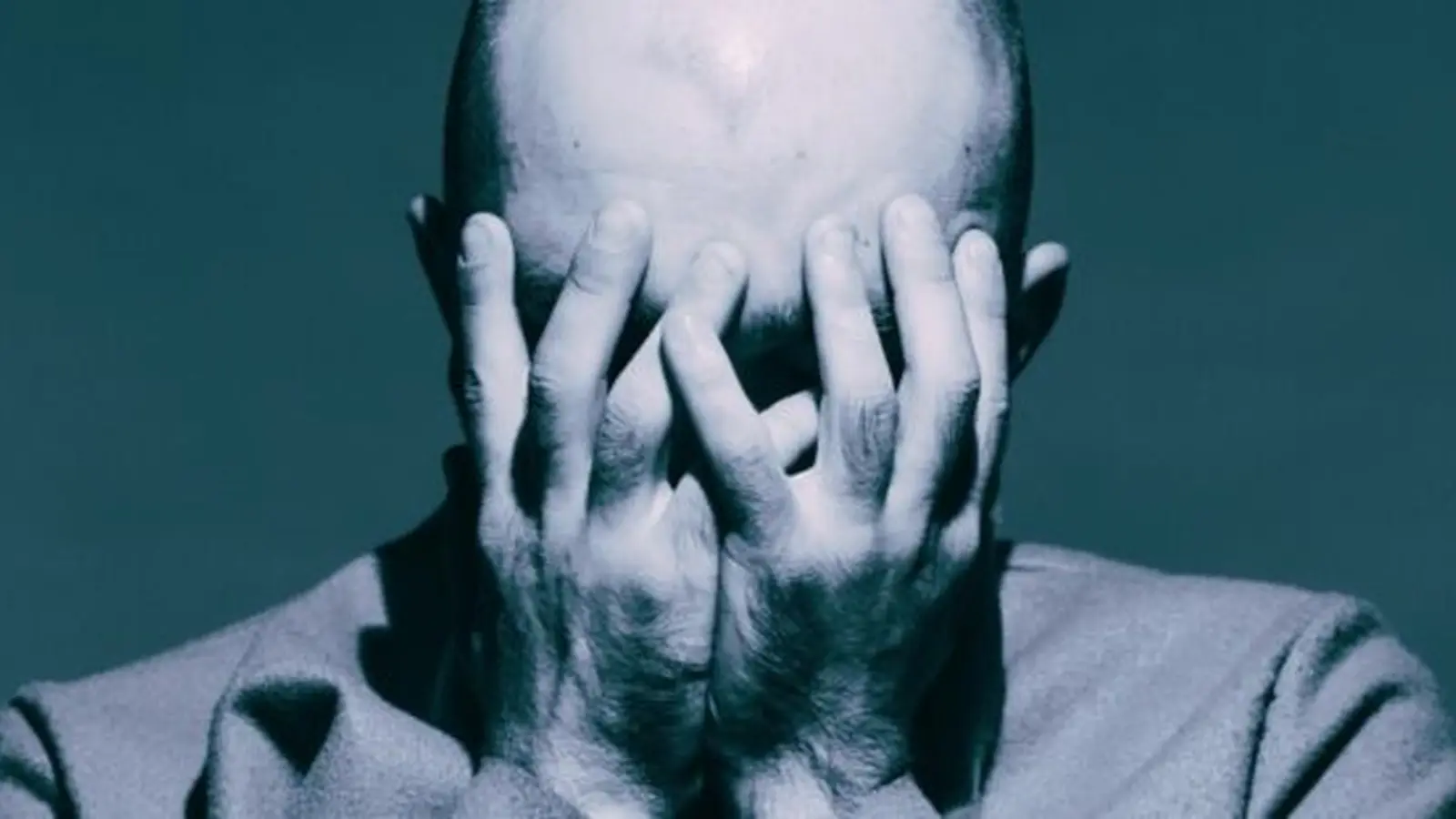

Tierexperimentelle Daten zeigen, dass Finasterid langanhaltende Veränderungen im Gehirn auslösen kann: strukturelle Veränderungen im Hippocampus, neuroinflammatorische Reaktionen und Verhaltensmuster, die mit Angst und depressionsähnlichen Symptomen assoziiert sind. Klinisch berichten manche Patientinnen und Patienten auch nach Absetzen der Therapie über anhaltende psychiatrische Beschwerden. Dieses Phänomen wird häufig als post-finasteride syndrome bezeichnet und umfasst sexuelle Dysfunktion, kognitive Probleme und andauernde Stimmungsschwankungen, die Monate bis Jahre andauern können.

Regulatorische Vorgeschichte und Meldeprobleme

Behörden wie die US Food and Drug Administration waren nicht blind gegenüber Hinweisen auf psychische Nebenwirkungen. Schon 2011 ergänzte die FDA die Produktinformation um Depressionen, 2022 folgte ein Hinweis auf Suizidalität. Interne FDA-Dokumente, die in der Review zitiert werden, legen nahe, dass Experten der Behörde bereits 2010 empfahlen, explizit auf "suizidale Gedanken und Verhalten" hinzuweisen. Laut Brezis wurde diese Empfehlung damals nicht transparent kommuniziert.

Brezis argumentiert, dass die vergleichsweise geringe Zahl offiziell verzeichneter Suizide in den Meldeberichten eher Folge von Untererfassung als Hinweis auf Sicherheit ist. Er sieht Versäumnisse in der Pharmakovigilanz: Hersteller hätten nicht in ausreichendem Maße robuste Datenanalysen gefordert oder durchgeführt, und Regulierer hätten nicht proaktiv unabhängige Datenbankstudien angeordnet, die Risikoabschätzungen genauer gemacht hätten. Der Hersteller Merck betont seinerseits, dass derzeit verfügbare Daten keinen kausalen Zusammenhang belegen, und verweist auf Kooperation mit Regulierungsbehörden bei der Untersuchung von Sicherheitssignalen.

Datenlage und Bedeutung für die öffentliche Gesundheit

Die einbezogenen Studien umfassen Kohorten- und Fall-Kontroll-Studien aus verschiedenen Ländern und nutzen nationale Gesundheitsregister. Trotz methodischer Unterschiede zeigen die Untersuchungen eine bemerkenswerte Kohärenz: Finasterid-Nutzer hatten im Vergleich zu nicht behandelten Kontrollen häufiger diagnostizierte Stimmungserkrankungen, vermehrte Suizidgedanken und in einigen Datensätzen eine erhöhte Suizidrate.

Beobachtungsstudien können zwar keine endgültige Kausalität beweisen, doch drei Aspekte verstärken die Besorgnis: die biologisch plausible Wirkungsweise durch Beeinflussung von Neurosteroiden, die Übereinstimmung der Ergebnisse über verschiedene Datensätze hinweg und Berichte über anhaltende Symptome nach Absetzen der Therapie. Zusammen ergibt sich ein konsistentes Signal, das weiter untersucht werden sollte.

Wenn die Hochrechnungen der Review zutreffen, könnte die Zahl Betroffener weltweit erheblich größer sein als es spontane Meldesysteme vermuten lassen. Das unterstreicht die bekannten Grenzen passiver Nebenwirkungsmeldungen und macht deutlich, warum proaktive, groß angelegte pharmakoepidemiologische Studien notwendig sind, insbesondere bei Medikamenten mit breiter Anwendung.

Was Regulierer und Hersteller tun sollten

Die Review fordert eine Stärkung der regulatorischen Vorgaben für Arzneimittel mit potenziellen zentralnervösen Effekten und großer Verbreitung. Konkret schlägt sie mehrere Maßnahmen vor:

- Hersteller sollten bereits vor Zulassung verpflichtende Zusagen leisten, regelmäßig pharmakoepidemiologische Analysen zu veröffentlichen und Transparenz über Methoden und Ergebnisse zu gewährleisten.

- Regulierungsbehörden sollten die Befugnis haben, unabhängige Datenbankauswertungen anzuordnen, sobald Sicherheitssignale auftauchen, und diese Ergebnisse öffentlich zu machen.

- Produktinformationen und Patientenmaterialien sollten klare, verständliche Hinweise auf psychiatrische Risiken enthalten sowie die Möglichkeit anhaltender Symptome nach Absetzen erklären.

Solche Schritte sollen einen Ausgleich schaffen zwischen medizintechnischer Innovation und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit. Zudem könnten sie Interessenkonflikte reduzieren, die eine unabhängige Risikoabschätzung behindern.

Empfehlungen für die klinische Praxis

Für Ärztinnen, Ärzte und Patientinnen und Patienten bedeutet die Review in erster Linie: informieren, abwägen und überwachen. Vor Verschreibung von Finasterid sollte ein offenes Gespräch über mögliche psychiatrische Nebenwirkungen stattfinden, insbesondere bei Personen mit eigener oder familiärer Vorgeschichte von Depressionen oder suizidalen Episoden.

Praxisnahe Hinweise:

- Dokumentierte Aufklärung über potenzielle Risiken und über alternative Therapien gegen Haarausfall.

- Regelmäßiges Screening auf depressive Symptome und auf Suizidgedanken während der Behandlung.

- Aufklärung darüber, dass in seltenen Fällen Symptome auch nach Absetzen persistieren können, und Vereinbarung schneller Beratungswege, wenn psychiatrische Warnzeichen auftreten.

Alternative Strategien − etwa topische Minoxidil-Therapie, kosmetische Maßnahmen oder psychologische Beratung bei belastenden Erwartungen − sollten mit Patientinnen und Patienten besprochen werden. Die individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung ist zentral: Für manche mag der kosmetische Gewinn die Risiken überwiegen, für andere nicht.

Was die Forschung noch klären muss

Die derzeitige Evidenzbasis wirft mehrere wissenschaftliche Fragen auf, die für eine belastbare Risikobeurteilung beantwortet werden sollten. Dazu gehören:

- Längsschnittanalysen mit ausreichend langer Nachbeobachtung, um verzögerte oder anhaltende Effekte nachzuweisen.

- Mechanistische Studien am Menschen, die Neurosteroidspiegel vor, während und nach der Behandlung messen.

- Untersuchungen zu Risikofaktoren, also welche Patientengruppen besonders vulnerabel sind (Alter, psychiatrische Vorgeschichte, Dosis, Therapiezeitraum).

Transparente Datenfreigabe aus klinischen Studien und Registerdaten würde die unabhängige Nachanalyse erleichtern und das Vertrauen in die pharmakologische Forschung stärken.

Perspektiven aus der Arzneimittelsicherheit

"Die Debatte um Finasterid macht ein generelles Problem der Pharmakovigilanz sichtbar", kommentiert Dr. Laura Anders, klinische Pharmakologin und Expertin für Arzneimittelsicherheit. "Medikamente, die sowohl periphere als auch zentrale Stoffwechselwege beeinflussen, benötigen eine frühzeitige und kontinuierliche Überwachung. Passive Meldesysteme reichen nicht aus. Aktive Registerstudien und offene Kommunikation sind entscheidend, um seltene, aber schwere Nebenwirkungen schneller zu identifizieren."

Anders betont weiter, dass regulatorische Maßnahmen nicht nur Reaktionen auf Signale sein sollten, sondern proaktive Anforderungen an Hersteller beinhalten müssen: verpflichtende Nachbeobachtungsstudien, standardisierte Methoden zur Risikoquantifizierung und öffentliche Berichterstattung.

Fragen, die Patienten sich stellen sollten

Soll ich Finasterid nehmen? Die Antwort ist individuell. Wer unter starkem Leid durch Haarausfall leidet, kann den Nutzen des Medikaments höher einschätzen als das potenzielle Risiko. Wer jedoch bereits eine psychische Vorerkrankung hat oder bei dem Angehörige an Depressionen litten, sollte besonders vorsichtig sein.

Praktische Tipps für Entscheidungsfindung:

- Holen Sie eine zweite Meinung ein, wenn Sie unsicher sind.

- Besprechen Sie Erwartungen an das Ergebnis und mögliche Alternativen mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.

- Vereinbaren Sie klare Monitoring-Schritte für die Zeit der Behandlung und präventive Kontakte bei Warnsymptomen.

Ein informierter, wachsender Dialog zwischen Patienten, Ärzten, Regulierern und Herstellern ist nötig, um Sicherheit und Nutzen bestmöglich auszubalancieren.

Die Übersichtsarbeit ist kein abschließendes Urteil, sie ist aber ein Weckruf: Bei weit verbreiteten Medikamenten mit potenziellen Effekten auf das Gehirn müssen Prävention, Transparenz und aktive Forschung Hand in Hand gehen. Bis weitere Erkenntnisse vorliegen, bleiben informierte Verschreibungsentscheidungen und engmaschige Überwachung wichtige Bausteine im Umgang mit Finasterid.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen