7 Minuten

Pilzbasierte Hydrogele als Biomaterialchance

Forscherinnen und Forscher untersuchen eine unerwartete Quelle für die nächste Generation von Wundauflagen und biomateriellen Gerüsten: lebende Pilznetzwerke. Ein Bodenpilz namens Marquandomyces marquandii hat gezeigt, dass er robuste, wasserbindende Hydrogele mit geschichteten, porösen Mikrostrukturen bilden kann, die in einigen Eigenschaften menschlichem Weichgewebe ähneln. Diese aus Pilzen gewonnenen Hydrogele könnten langfristig als biokompatible Gerüste für Gewebereparatur, Zellkultur, tragbare Bioelektronik oder sogar als Vorlagen für mineralisiertes Knochenmaterial dienen. Solche Pilzhydrogele sind besonders interessant für Anwendungen in Wundheilung, Gewebeengineering und biomedizinischen Interfaces, da sie natürliche Polymere wie Chitin enthalten und sich potenziell energieeffizient herstellen lassen.

Biologie und Materialwissenschaft vereint: Was ist ein myzelgetriebenes Hydrogel?

Die meisten Menschen kennen Pilze durch sichtbare Fruchtkörper wie Pilze oder flauschigen Schimmel, doch der Großteil eines Pilzes besteht aus einem verflochtenen Netzwerk von Fäden, dem Myzel. Myzel besteht überwiegend aus Chitin, einem strukturellen Polysaccharid, das auch in Insektenexoskeletten und bei Schalentieren vorkommt. Wegen der langen, verzweigten Filamente, die sich kreuzvernetzen und Schichtstrukturen bilden, sehen Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler das Potenzial, diese Architektur als lebendes Hydrogel zu nutzen. Myzeliale Hydrogele kombinieren biologische Wachstumseigenschaften mit struktureller Komplexität, die für die Nachbildung viskoelastischer Eigenschaften von Haut, Knorpel oder anderen Weichgeweben relevant sein können.

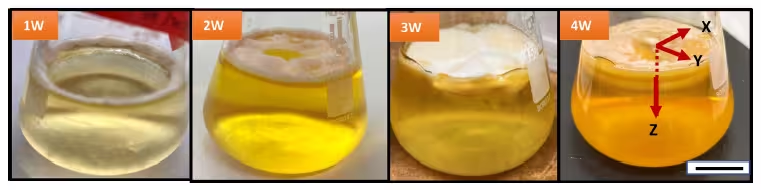

An der University of Utah kultivierten Ingenieurinnen und Ingenieure M. marquandii in stationärer Flüssigkeitsfermentation und beobachteten ein auffälliges Ergebnis: Kolonien bildeten dicke, mehrschichtige myzeliale Matten, die eine hohe Wasserspeicherkapazität zeigten. Unter diesen untergetauchten Wachstumsbedingungen schuf der Pilz abwechselnde Bänder unterschiedlicher Porosität, wodurch ein Verbundmaterial mit sowohl schwammigen als auch dichteren Bereichen entstand — Merkmale, die wertvoll sind für das Nachbilden der viskoelastischen und tranportbezogenen Eigenschaften von Haut und anderen Weichgeweben. Solche Strukturen eröffnen die Möglichkeit, lokale Transport- und mechanische Eigenschaften gezielt zu steuern, etwa durch Variation der Filamentdichte und des Vernetzungsgrads innerhalb des Myzels.

Experimentdetails und wichtige Materialeigenschaften

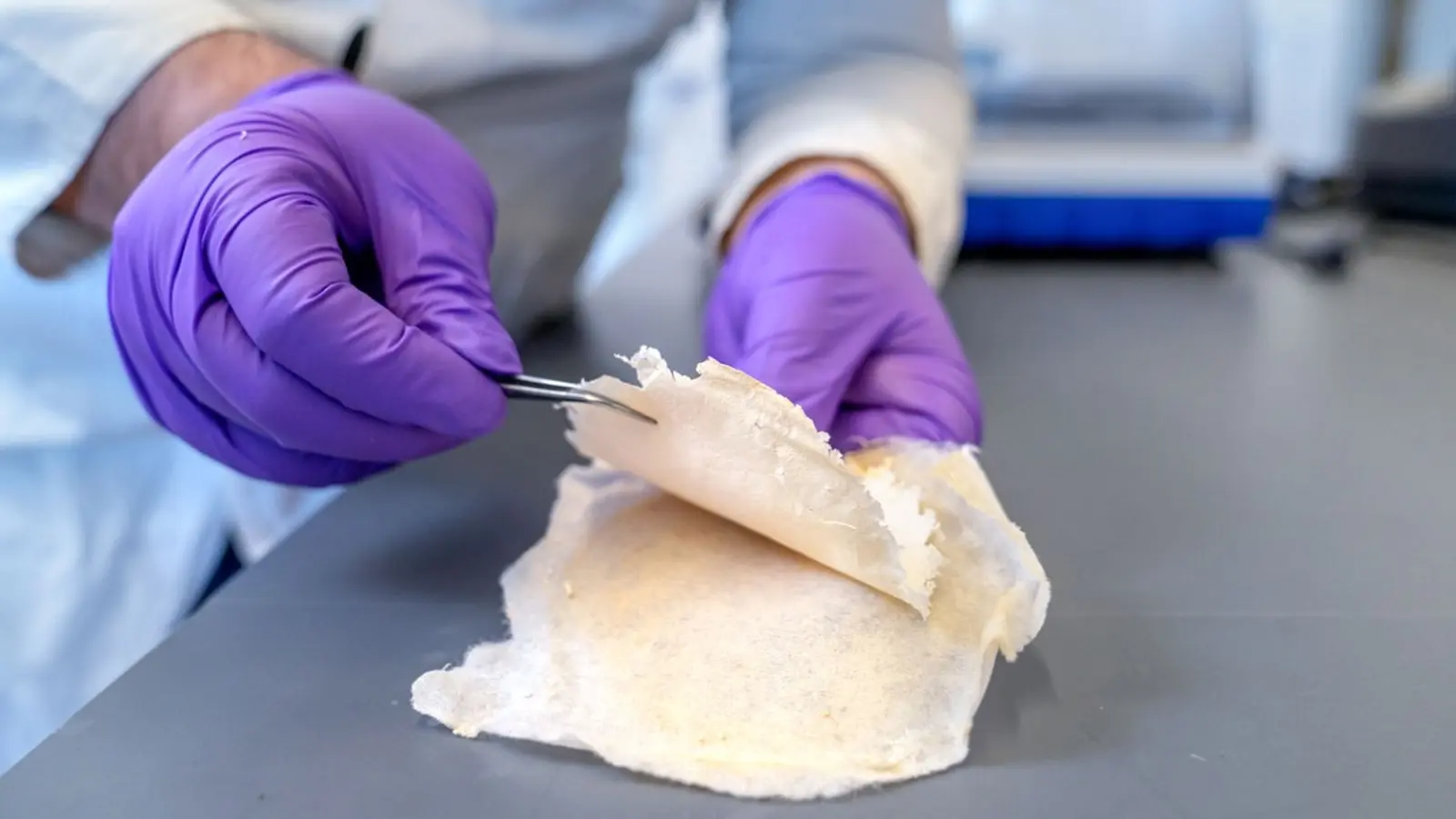

Im stationären Flüssigkulturversuch erzeugte M. marquandii eine hydrogelähnliche myzeliale Matrix, die bis zu 83 Prozent Wasser nach Volumen binden konnte. Mikroskopie und Porositätsanalysen wiesen auf eine geschichtete Struktur hin: Oberflächenschichten mit etwa 40 Prozent Porosität wechselten sich mit inneren Bändern ab, die ungefähr 90 Prozent bzw. 70 Prozent Porosität zeigten. Die Forschenden führen dieses Muster auf unterschiedliche Wachstumsstrategien der Pilzfilamente zurück — oberflächennahe Hyphen bevorzugen laterales Wachstum und bilden dichtere Schichten, während untergetauchte Bereiche filamentöser wachsen und sehr poröse Bänder erzeugen. Diese variablen Porositätsmuster sind von zentraler Bedeutung für mechanische Eigenschaften wie Elastizität, Kompressibilität und für Transportphänomene wie Diffusionskoeffizienten für Nährstoffe oder Wirkstoffe.

Wöchentliche Entwicklung des Wachstums von M. marquandii in Kartoffeldextrosebrühe unter stationärer Flüssigfermentation über 4 Wochen. (Agrawal et al., JOM, 2025)

Die unterschiedlichen Porositäten spielen eine praktische Rolle bei der biomedizinischen Gestaltung: Dichtere Schichten können strukturelle Integrität liefern und den Massenstrom verlangsamen, während hochporöse Bänder Zellen, Nährstoffe oder Flüssigkeiten aufnehmen können und schnellen Diffusionsfluss ermöglichen. Darüber hinaus beobachtete das Team, dass die Mikroumgebung des Hydrogels durch Veränderung der Kulturbedingungen (Sauerstoffverfügbarkeit, Temperatur, Nährstoffkonzentration, pH-Wert, Scherbedingungen) feinabgestimmt werden kann. Solche Prozessparameter erlauben eine technische Justierung von mechanischem Verhalten (z. B. Steifigkeit und Relaxationszeiten) sowie von Transporteigenschaften (Diffusion, Permeabilität), was für die Entwicklung maßgeschneiderter, myzelbasierter Biomaterialien essentiell ist.

Zusätzlich zur physikalischen Charakterisierung sind chemische Analysen der myzelialen Matrix entscheidend: der Chitingehalt, Proteingehalt, vorhandene Polysaccharide und mögliche Sekundärmetabolite beeinflussen Biokompatibilität, enzymatischen Abbau und Immunantwort. Frühzeitige Tests zur Freisetzung von Metaboliten sowie Standardtests zur Cytotoxizität gehören zu den typischen Untersuchungsschritten bei der Weiterentwicklung solcher Pilzhydrogele.

Potenzielle biomedizinische Anwendungen

Biointegrierte Hydrogele zielen darauf ab, die geschichteten, viskoelastischen Eigenschaften von Haut, Knorpel und anderen Geweben nachzubilden. Da Myzel biologisch verträglich und von Natur aus porös ist, könnten M. marquandii-Hydrogele als folgende Materialien dienen:

- Wundauflagen, die eine feuchte Heilungsumgebung erhalten, Exsudat managen und mechanische Unterstützung bieten.

- Gerüste für Tissue Engineering und regenerative Medizin, in denen Zellen in myzeliale Matrizes eingesät oder eingebettet werden.

- Vorlagen für die Mineralisierung zur Herstellung knochenähnlicher Gerüste, die später mit Hydroxylapatit oder anderen mineralischen Schichten dotiert werden können.

- Materialien für tragbare Bioelektronik oder Zellbioreaktoren, die weiche, hydratisierte Schnittstellen benötigen und zugleich Leitfähigkeit oder Sensorik integrieren könnten.

Die Möglichkeit, poröse Bereiche gezielt als Zellnischen zu gestalten, eröffnet Perspektiven für die Seeding-Dichte, Nährstoffversorgung und vaskularisierungsfreundliche Architekturen. Weiterhin lässt sich das myzeliale Grundgerüst mit zusätzlichen funktionellen Schichten versehen — zum Beispiel durch biochemische Beschichtungen, Inkubation mit Wachstumsfaktoren oder Einbettung leitfähiger Polymere — um Anwendungen in der Bioelektronik oder als intelligente Wundauflagen zu ermöglichen.

Materialsingenieur Steven Naleway von der University of Utah wies darauf hin, dass die „großen, kräftigen myzelialen Schichten“, die M. marquandii produziert, vorwiegend chitinhaltig sind und eine Kombination aus Schwammigkeit und Biokompatibilität bieten, die für solche Anwendungen attraktiv ist. Die natürliche Abbaubarkeit von Chitin und die Möglichkeit zur chemischen Modifikation machen myzeliale Gerüste zugleich interessant für nachhaltige Biomaterialkonzepte.

Sicherheit, Einschränkungen und Forschungsprioritäten

Die Überführung eines lebenden Pilzmaterials in die klinische Anwendung erfordert umfassende Sicherheitsprüfungen. M. marquandii ist derzeit nicht als menschlicher Krankheitserreger bekannt, jedoch können Chitin und weitere pilzliche Komponenten bei sensiblen Personen allergische Reaktionen auslösen. Tierstudien, Immunassays und IN-VITRO-Tests zur Zytotoxizität sowie zur immunologischen Aktivierung sind notwendig, um allergisches oder entzündliches Potenzial zu verstehen. Ebenfalls kritisch sind Langzeitstabilität, Sterilität und die Kontrolle des weiteren Wachstums: Jede lebende Wundauflage müsste sicher, kontrollierbar und kompatibel mit bestehenden medizinischen Sterilisationsverfahren sowie regulatorischen Vorgaben sein.

Wesentliche Forschungsschwerpunkte umfassen deshalb die Demonstration, wie Pilzhydrogele mit menschlichen Zellen und Geweben interagieren, die Optimierung von Wachstumsprotokollen, so dass gewünschte Eigenschaften reproduzierbar sind, und die Entwicklung von Eindämmungsstrategien, die das Risiko unkontrollierter Pilzvermehrung eliminieren. Dazu gehören physikalische oder chemische Inaktivierungsstrategien nach der gewünschten Nutzungsdauer, genetische Absicherungen, die unbeabsichtigtes Wachstum verhindern, sowie Verfahren zur validierten Sterilisation, die die Integrität des Gerüsts nicht zerstören.

Ein weiterer praktischer Aspekt betrifft die Produktionsskalierung: Standardisierung von Substrat, Kulturgefäßdesign, Prozessüberwachung und Qualitätskontrolle sind erforderlich, damit die Materialeigenschaften zwischen Chargen konstant bleiben. Regulatorische Fragen, zum Beispiel Klassifizierung als Medizinprodukt versus als biologisches Therapeutikum, beeinflussen Zulassungswege und Tests, die für klinische Anwendungen erforderlich sind.

Verwandte Technologien und zukünftige Perspektiven

Myzel aus Pilzen wird bereits in der nachhaltigen Werkstoffwissenschaft untersucht — etwa als Verpackungsmaterial, Dämmstoff oder als Bestandteil von Verbundplatten — weil es eine erneuerbare, energiearme Route zu strukturierten Biomaterialien bietet. Die Weiterentwicklung hin zu lebenden Pilzhydrogelen erweitert dieses Feld in Richtung Biomedizin. Die Integration von myzelialem Wachstum mit Techniken wie Mineralisation, 3D-Bioprinting oder biochemischer Funktionalisierung könnte hybride Gerüste schaffen, die speziell auf die Bedürfnisse verschiedener Gewebetypen zugeschnitten sind.

Über klinische Anwendungen hinaus könnten Myzelhydrogele in der In-vitro-Forschung nützlich sein: als Zellkulturgerüste und Bioreaktoren, die Gewebemechanik und Transportbedingungen nachahmen und zugleich nachhaltiger sind als rein synthetische Polymere. Solche Plattformen könnten für Wirkstofftests, Modellierung von Wundheilungsprozessen oder als Testumgebung für Zell-Biomaterial-Interaktionen dienen.

Technologisch liegen interessante Kombinationen nahe: etwa die sequentielle Mineralisierung poröser myzelialer Bänder, um lokal gesteifte Steifigkeit zu erreichen; oder die Einlagerung von leitfähigen Nanopartikeln in bestimmte Schichten, um elektrische Signale für bioelektronische Sensoren zu ermöglichen. Auch die Nutzung enzymatischer Modifikationen zur gezielten Quervernetzung könnte mechanische Eigenschaften präzise einstellen.

Expertise im Überblick

Dr. Lina Ortega, eine biomedizinische Ingenieurin mit Schwerpunkt Biomaterialien, kommentierte: „Das spannendste Merkmal myzelbasierter Hydrogele ist ihre intrinsische hierarchische Struktur. Wenn wir Porosität und biochemische Oberflächeneigenschaften zuverlässig einstellen können, bieten diese Materialien eine kostengünstige, skalierbare Alternative zu synthetischen Gerüsten für zahlreiche regenerative Anwendungen. Die Herausforderung besteht darin, reproduzierbare Sicherheit und Leistung in vivo nachzuweisen.“

Solche Experteneinschätzungen unterstreichen, dass neben rein materialwissenschaftlichen Aspekten auch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Mikrobiologen, Materialwissenschaftlern, Clinicians und Regulierungsfachleuten notwendig ist, um Pilzhydrogele von der Laborskala in die klinische Praxis zu bringen.

Schlussfolgerung

Marquandomyces marquandii zeigt, dass bestimmte Pilze lebende, mehrschichtige Hydrogele mit hohem Wassergehalt und einstellbarer Porosität bilden können — Eigenschaften, die für Wundheilung und Gewebeengineering relevant sind. Während der Weg zur klinischen Anwendung lang ist und umfangreiche Arbeiten zu Sicherheit, Immunologie und Regulierung erfordert, stellen Pilzhydrogele eine vielversprechende Schnittstelle zwischen Mikrobiologie und Materialwissenschaft dar. Fortgesetzte Forschung zu kontrolliertem Wachstum, Funktionalisierung und Biokompatibilität könnte myzelgeleitete Materialien zu einem wichtigen Baustein im zukünftigen Biomaterial-Repertoire machen. Parallel dazu sind technologische Entwicklungen in Prozesskontrolle, Sterilisationsmethoden und Qualitätsmanagement erforderlich, um eine industriegerechte, sichere und reproduzierbare Produktion zu gewährleisten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen