9 Minuten

New findings and the original image caption

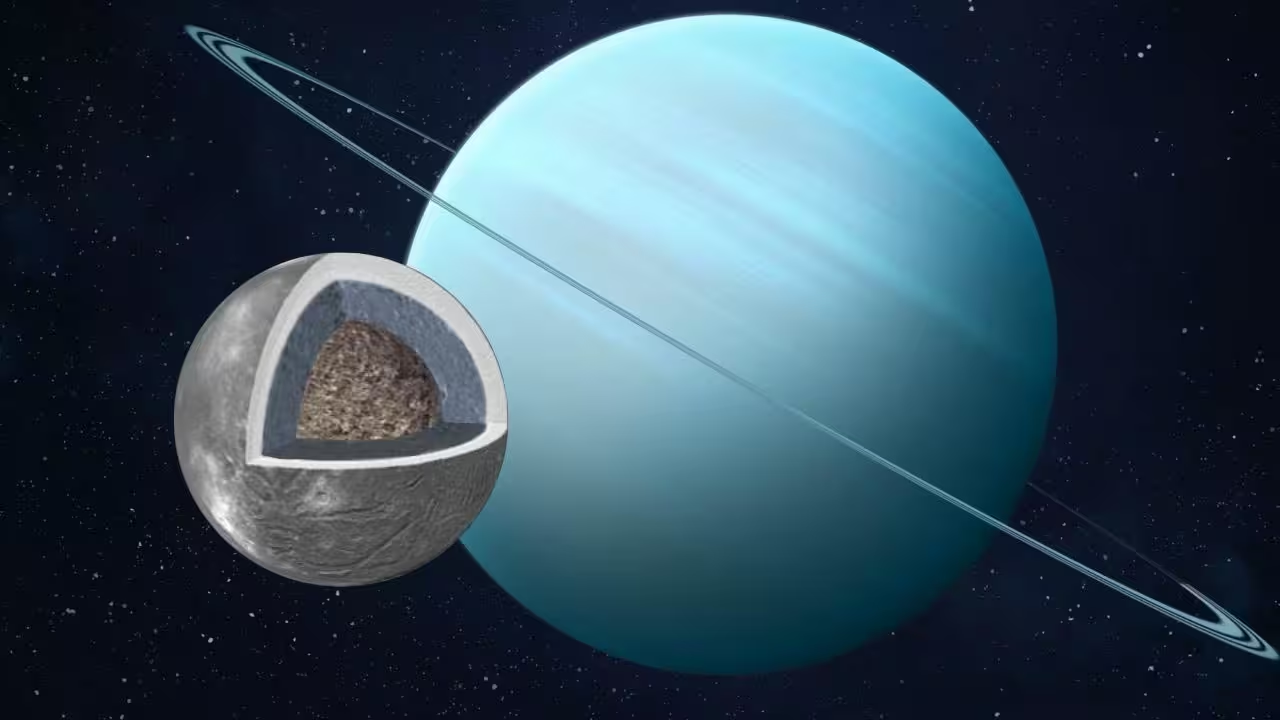

Neue Forschungen deuten darauf hin, dass Ariel, ein Mond des Uranus, einst einen Ozean von etwa 100 Meilen (170 km) Tiefe beherbergt haben könnte. Diese Hypothese basiert auf einer Kombination aus detaillierter Oberflächenkartierung und numerischer Modellierung der Gezeitenbelastung, die zusammen ein konsistentes Bild liefern, in dem ein flüssiges Schichtsystem unter der Eisschale von Ariel eine zentrale Rolle spielt.

Eine kürzlich in Icarus veröffentlichte Studie legt wachsende Beweise dafür vor, dass Ariel – ein mittelgroßer, eisiger Mond des Uranus – in seiner frühen Geschichte einen weitreichenden Untergrundozean getragen haben könnte. Die Forschenden kombinierten Beobachtungen der Oberflächenstruktur mit Gezeiten-Spannungsmodellen, um darauf zu schließen, dass eine flüssige Schicht unter der Eiskruste früher hunderte Kilometer dick gewesen sein könnte, was die mittlere Tiefe der Ozeane der Erde bei Weitem übertrifft.

Surface clues: fractures, grabens and cryovolcanic plains

Ariel, mit einem Durchmesser von etwa 720 Meilen (1.159 km), zeigt eine auffällige Divergenz unterschiedlicher Landschaftstypen: stark verkraterte Gebiete daneben glatte Ebenen, die als Resultat von Kryovulkanismus interpretiert werden (Vulkanismus, der Wasser, Ammoniak oder andere flüchtige Stoffe statt geschmolzenem Gestein ausstößt). Diese Ebenen lassen vermuten, dass in der Vergangenheit flüssige Phasen an die Oberfläche gelangten oder Oberflächenschichten durch Druck und Wärme neu gestaltet wurden.

Weiträumige Brüche, Rinnen, Grabenstrukturen und anstehende Ränder – also tektonische Merkmale wie Grabenbrüche und aufgeworfene Kämme – durchziehen die Oberfläche und deuten auf erhebliche tektonische Spannungen in der geologischen Vergangenheit des Mondes hin. Solche großskaligen Deformationen weisen darauf hin, dass das Innere in relevanten Zeitabschnitten mobil gewesen sein muss, damit die Kruste auf die äußeren Kräfte reagieren konnte.

Caleb Strom (Erstautor) und Co-Autor Alex Patthoff (Planetary Science Institute) argumentieren, dass eine globale Deformation dieser Größenordnung nur bei einer inneren Schicht mit partieller Beweglichkeit plausibel ist. Durch das Kartieren der Oberflächenstrukturen und den Vergleich mit Computermodellen zur Gezeitenverformung konnten die Forschenden vergangene Bahn- und Innenbedingungen von Ariel einschränken, die die beobachteten Spannungsmuster erklärbar machen. Dabei flossen Parameter wie Eisschalentemperatur, rheologische Eigenschaften, Schichtdicken und vergangene Exzentrizität der Umlaufbahn in die Modelle ein.

Tidal heating, orbital eccentricity and ocean depth

Gezeitenkräfte entstehen, wenn die Form eines Mondes während seiner Umlaufbahn variiert: Die Gravitation des Mutterplaneten zieht den Satelliten auseinander und zusammengedrückt, was sowohl mechanische Spannungen als auch Wärmeproduktion zur Folge hat. Dieses Phänomen – Gezeitenheizung – ist ein effizienter Mechanismus, um in einem Himmelskörper innere Energie freizusetzen, insbesondere wenn ein fluide Schicht vorhanden ist, die Bewegungen und Energieübertragung erleichtert.

Die Studie legt nahe, dass Ariel früher eine Bahnexzentrizität nahe 0,04 gehabt haben könnte – das ist etwa 40-mal höher als der gegenwärtige Wert des Mondes. Auch wenn eine Exzentrizität von 0,04 in absoluten Zahlen moderat erscheint, reicht sie aus, um die Gezeitenauslenkung so zu verstärken, dass eine Eiskruste unterhalb einer flüssigen Schicht reißen oder sich weitflächig deformieren kann. Die kombinierte Wirkung aus Exzentrizität, innerer Schichtstruktur und Temperaturfeld steuert dabei die Magnitude der erzeugten Spannungen.

Zu Zeiten maximaler Gezeitenaktivität zeigen die Modelle, dass Ariels Inneres einen Ozean mit einer Tiefe von mehr als 100 Meilen (≈170 km) tragen konnte. Zum Vergleich: Der Pazifische Ozean der Erde hat eine mittlere Tiefe von etwa 2,5 Meilen (≈4 km). Damit wäre ein hypothetischer Ozean in Ariel in vertikaler Ausdehnung um Größenordnungen tiefer als die terrestrischen Ozeane – allerdings innerhalb einer stark geschichteten Satellitenstruktur, bei der feste und flüssige Schichten dicht untereinander liegen.

Die Analyse erklärt weiter, dass zur Entstehung der heute beobachtbaren Bruchstrukturen entweder eine dünne Eislidelschicht über einem sehr großen Ozean nötig gewesen wäre oder aber eine höhere damalige Exzentrizität in Kombination mit einem mäßig großen Ozean die gleiche mechanische Wirkung erzielt hätte. In beiden Szenarien ist das Vorhandensein einer flüssigen Schicht entscheidend, weil sie die Kruste vom tieferen festen Inneren entkoppelt und so die mechanische Antwort (z. B. Bildung von Grabensystemen und Hangschuttrinnen) ermöglicht, die wir heute sehen.

Technisch betrachtet beeinflussen Faktoren wie die Viskosität des Eises, das Vorhandensein von Salzen oder Ammoniak in der Flüssigkeit (die den Gefrierpunkt herabsetzen), und die Wärmeerzeugung pro Volumeneinheit die Lebensdauer und Stabilität eines solchen Ozeans. Modelle, die variierende Salzgehalte und Ammoniakanteile berücksichtigen, zeigen, dass selbst relativ kalte interne Temperaturprofile in Verbindung mit Gezeitenheizung lang anhaltende flüssige Schichten ermöglichen können.

Context within the Uranian system

Die neue Arbeit zu Ariel baut auf einer ähnlichen Analyse des Uranusmondes Miranda durch dasselbe Forschungsteam auf. Beide Untersuchungen stützen die Idee, dass mehrere Monde im Uranus-System in ihrer Geschichte unterirdische Ozeane beherbergt haben könnten – ein Szenario, das gelegentlich als Konfiguration von „Zwillings-Ozeanwelten“ beschrieben wird. Solche Systeme haben große Bedeutung für die Planetenwissenschaft, weil sie zeigen, wie verbreitet flüssige Innenzonen bei Eis-Satelliten sein können.

Co-Autor Tom Nordheim (Johns Hopkins APL) weist darauf hin, dass bisher nur die südlichen Hemisphären von Ariel und Miranda mit hoher Auflösung kartiert wurden. Das bedeutet: Mögliche tektonische Strukturen auf den nördlichen Hemisphären sind bislang unkartiert. Die Modelle der Studie sagen voraus, wo Brüche, Kämme und Grabenstrukturen auf den bislang unkartierten Hemisphären auftreten sollten. Diese Vorhersagen sind wertvoll für die Missionsplanung, da gezielte Bildgebung und Geophysik-Messungen in diesen Regionen die Modellparameter stark einschränken könnten.

Wenn sich die Modellvorhersagen bestätigen, fügen mondähnliche Ozeane im Uranus-System eine weitere Gruppe potenziell chemisch aktiver oder sogar habitabler eisiger Welten im äußeren Sonnensystem hinzu. Das würde unser Verständnis davon vertiefen, wie Gezeitenheizung die Geologie von Satelliten formt und welche Bedingungen nötig sind, damit flüssige Innenzonen entstehen und über geologisch signifikante Zeiträume bestehen bleiben.

Darüber hinaus könnten multiple Ozeane innerhalb eines Planetensystems zu interessanten Wechselwirkungen führen: Resonanzzustände oder Nahbegegnungen zwischen Monden können die Exzentrizitäten anreichern und so episodische Phasen erhöhten Gezeiteninputs auslösen. Die historische Dynamik des Uranus-Systems – inklusive möglicher Migrationen und periodischer Resonanzüberquerungen – ist daher ein Schlüssel zum Verständnis der thermischen Evolution dieser Monde.

Mission implications and future observations

Eine direkte Verifikation eines gegenwärtigen oder vergangenen Ozeans unter Ariel erfordert neue Raumfahrtdaten. Fernerkundungs- und in-situ-Instrumente könnten entscheidende Hinweise liefern, um zwischen konkurrierenden Modellen zu unterscheiden und die räumliche Verteilung potenzieller Flüssigkeitsvorkommen zu kartieren.

Wichtige Instrumente für einen Orbiter oder Flyby wären:

- Ice-penetrating radar to probe layered structure and detect liquid pockets.

- Magnetometers to search for induced magnetic fields produced by conductive subsurface oceans.

- High-resolution imaging and topography (stereo cameras, laser altimeter) to map tectonic features across currently unseen hemispheres.

- Gravity science to constrain interior mass distributions and differentiate between a solid interior and a liquid layer.

Übersetzung und Ergänzung der Instrumentenbeschreibung: Ein die Eisdecke durchdringendes Radar (Eisradar) kann die Schichtstruktur untersuchen und mögliche flüssige Taschen oder Einbuchtungen in der Eisschale nachweisen. Magnetometer-Messungen sind besonders aussagekräftig, weil leitfähige Untergrundozeane in wechselnden Magnetfeldern induzierte Magnetfelder erzeugen können; solche Signaturen wurden bereits bei anderen Eismonden (z. B. Europa, Ganymed) als Indizien für salzhaltige Innenozeane interpretiert.

Hochauflösende Bildgebung kombiniert mit präziser Topographie (Stereo-Kamerasysteme, Laseraltimeter) ermöglicht das Kartieren tektonischer Strukturen und das quantitative Vermessen von Verwerfungen, Grabenbreiten und Versätzen. Gravimetrische Untersuchungen (Gravity Science) liefern schließlich Informationen zur Massenverteilung und können helfen, zwischen einer homogenen festen Innenstruktur und diskreten flüssigen Schichten zu unterscheiden, indem sie regionale oder globale Anomalien im Schwerefeld auflösen.

Eine dedizierte Mission zum Uranus-System – idealerweise ein Orbiter mit einem umfassenden geophysikalischen Instrumentarium – wäre der effektivste Weg, die Modellvorhersagen zu testen und Ariel, Miranda und andere Monde auf Spuren vergangener oder gegenwärtiger flüssiger Lagen zu untersuchen. Solche Missionen sollten eine Kombination aus Fernerkundungs-Instrumenten, präzisen Bahnmessungen und Langzeitbeobachtung einschließen, um sowohl räumliche als auch zeitliche Variationen zu erfassen.

Praktische Missionsdesign-Überlegungen schließen Energiesysteme (z. B. RTGs für die Fernerkundung im äußeren Sonnensystem), Kommunikationsfenster zur Erde und eine ausreichende Zeitdauer im Orbit ein, damit magnetische und gravimetrische Messungen mit hoher Genauigkeit durchgeführt werden können. Zudem sind multiple Vorbeiflüge an unterschiedlichen Monden hilfreich, um die Wechselwirkung innerhalb des Systems zu verstehen und Vergleichsdaten zu generieren.

Expert Insight

„Ariels Oberfläche erzählt eine Geschichte innerer Dynamik, die wir erst beginnen zu entschlüsseln“, so Dr. Elena Morales, Planeten-Geophysikerin an der University of Arizona. „Sollte ein Ozean in der vom Team modellierten Größenordnung existiert haben, hätte das tiefgreifende Konsequenzen für die thermische und chemische Entwicklung der Uranusmonde. Eine gezielte Mission könnte klären, ob diese Ozeane nur transient waren oder über lange geologische Zeitenräume beständig geblieben sind.“

Fachlich betrachtet bringt eine mögliche Ozeanschicht auch Fragen zur Chemie und potentiellen Energiequellen auf: Wärmetransport durch Gezeiten, hydrothermale Zirkulation an Grenzflächen zwischen Eis, Wasser und Gestein sowie chemische Austauschprozesse könnten in solchen Umgebungen komplexe Reaktionspfade ermöglichen. Diese Aspekte sind zentral, wenn man die Möglichkeiten habitabler Nischen oder rekonstruierbarer chemischer Evolution in Betracht zieht.

Conclusion

Die neue Icarus-Studie stärkt die Möglichkeit, dass Ariel einst einen kolossalen Untergrundozean besessen haben könnte, der durch Gezeitenheizung und Veränderungen in der Bahnexzentrizität angetrieben wurde. Während dieser Ozean – falls er existiert hat – offenbar ein Relikt der Vergangenheit zu sein scheint und nicht zwingend ein heute aktiver Reservoir ist, unterstreichen die Ergebnisse den hohen wissenschaftlichen Wert einer Rückkehr zum Uranus-System.

Zukünftige Missionen, ausgestattet mit Radar, Magnetometern und hochpräzisen Gravimetrie-Instrumenten, könnten die Modelle bestätigen, unkartiertes Terrain vermessen und aufklären, ob Ariel und benachbarte Monde einst temporäre oder lang anhaltende Ozeane trugen oder möglicherweise noch heute flüssige Innenzonen besitzen. Solche Erkenntnisse würden das Gesamtbild über die Verteilung von Wasser und Energie im äußeren Sonnensystem und die Rolle der Gezeitenheizung in der Satellitenentwicklung deutlich erweitern.

Insgesamt trägt die Studie zu einem wachsenden Korpus von Forschungsergebnissen bei, die nahelegen, dass eisige Monde auch in entlegenen Planetensystemen erstaunlich dynamisch und potenziell chemisch aktiv sein können. Die Kombination aus kartierter Oberflächengeologie, detaillierter physikalischer Modellierung und gezielten Messungen bei zukünftigen Raumfahrtmissionen bietet den klarsten Weg, diese Hypothesen fundiert zu prüfen und die geologische Geschichte von Ariel und anderen Uranusmonden aufzudecken.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen