10 Minuten

Dem Universum in seinen Dunklen Jahren lauschen

Indem sie nach gespenstischen Radiosignalen aus dem frühen Universum suchen, sind Wissenschaftler überzeugt, dass künftige Mondmissionen aufklären könnten, was dunkle Materie wirklich ist. Diese schwachen Signale aus den kosmischen Dunklen Jahren könnten bald eines der größten Rätsel der Physik lösen.

Die früheste Epoche nach der Rekombination – häufig als kosmische Dunkle Jahre bezeichnet – liegt vor der Entstehung der ersten Sterne und Galaxien. In dieser Phase füllte neutrales Wasserstoff den Raum und erzeugte eine schwache Radio-Signatur bei einer Wellenlänge von 21 Zentimetern. Ein internationales Forscherteam hat simuliert, wie winzige Dichte- und Temperaturvariationen in diesem primordialen Wasserstoff ein subtiles 21-cm-Radiosignal hinterlassen, das sehr sensitiv von den Eigenschaften der dunklen Materie abhängt. Ihre Ergebnisse, veröffentlicht in Nature Astronomy am 16. September 2025, deuten darauf hin, dass Radioobservatorien auf der vom Erdblick abgeschirmten Seite des Mondes Unterschiede zwischen konkurrierenden Dunkle-Materie-Modellen nachweisen könnten.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Dunkle Materie und die 21-cm-Sonde

Die gewöhnliche baryonische Materie – die Atome, aus denen Sterne, Planeten und Lebewesen bestehen – macht nur etwa 20 Prozent des Materieinhalts des Universums aus. Die verbleibenden rund 80 Prozent bilden die dunkle Materie: eine nicht leuchtende Komponente, die aus ihrer gravitativen Wirkung auf Galaxien, Galaxienhaufen und die Entwicklung großräumiger Strukturen geschlossen wird. Dunkle Materie emittiert oder streut Licht in bekannter Weise nicht, weshalb die Bestimmung ihrer Teilchenmasse und ihrer Wechselwirkungen zu den zentralen Zielen der modernen Kosmologie gehört.

Eine wichtige Unterscheidung trennt kalte dunkle Materie (CDM) von „warmen“ dunklen Materieformen (WDM). Kalte dunkle Materiepartikel sind relativ schwer und langsam; das erlaubt die Entstehung kleinräumiger Strukturen wie Zwerggalaxien und frühen Gasansammlungen. Warme dunkle Materiepartikel sind leichter und beweglicher; ihre freie Strömung unterdrückt die Ausbildung kleinräumiger Strukturen und glättet die Materieverteilung auf subgalaktischen Skalen.

Die rotverschobene 21-cm-Linie des neutralen Wasserstoffs eröffnet ein einzigartiges Beobachtungsfenster in die Dunklen Jahre und die kosmische Morgendämmerung. Beim Übergang zwischen den hyperfeinen Energieniveaus emittiert oder absorbiert ein Wasserstoffatom Strahlung mit einer Ruhwellenlänge von 21 cm (etwa 1420 MHz). Aufgrund der Expansion des Universums seit jener Zeit liegt die beobachtbare Frequenz heute bei einigen zehn MHz (typischerweise bei etwa 50 MHz oder darunter) für Signale, die rund 100 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Amplitude und spektrale Form des globalen (himmelmittelwertlichen) 21-cm-Signals kodieren die Dichte-, Temperatur- und Geschwindigkeitsverteilung des neutralen Wasserstoffs – und indirekt die Verteilung der zugrundeliegenden dunklen Materie.

Simulationen und zentrale Ergebnisse

Um die Signatur der dunklen Materie isoliert zu betrachten, simulierte das von Hyunbae Park geleitete Team (damals am Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe) die kosmischen Dunklen Jahre mit bisher beispielloser kleinräumiger Auflösung. Anstatt spätere, komplexere Epochen zu modellieren, die von Sternentstehung und Rückkopplungseffekten dominiert werden, konzentrierten sie sich auf ein früheres, einfacher zu beschreibendes Intervall, in dem die Physik besser eingeschränkt ist und der Fingerabdruck der dunklen Materie klarer hervortritt.

Die Simulationen verfolgten, wie sich Gasparcel unter Gravitation in Szenarien mit kalter und warmer dunkler Materie zusammenballen. Während das Gas in die Potentialmulden der dunklen Materie fiel, wurde es komprimiert und aufgeheizt; dichtere Regionen kühlten anders ab als unterdichte Regionen. Diese Kontraste verändern sowohl die Stärke als auch die Frequenzmodulation der 21-cm-Emission und -Absorption und führen zu messbaren Unterschieden im globalen Radiosignal.

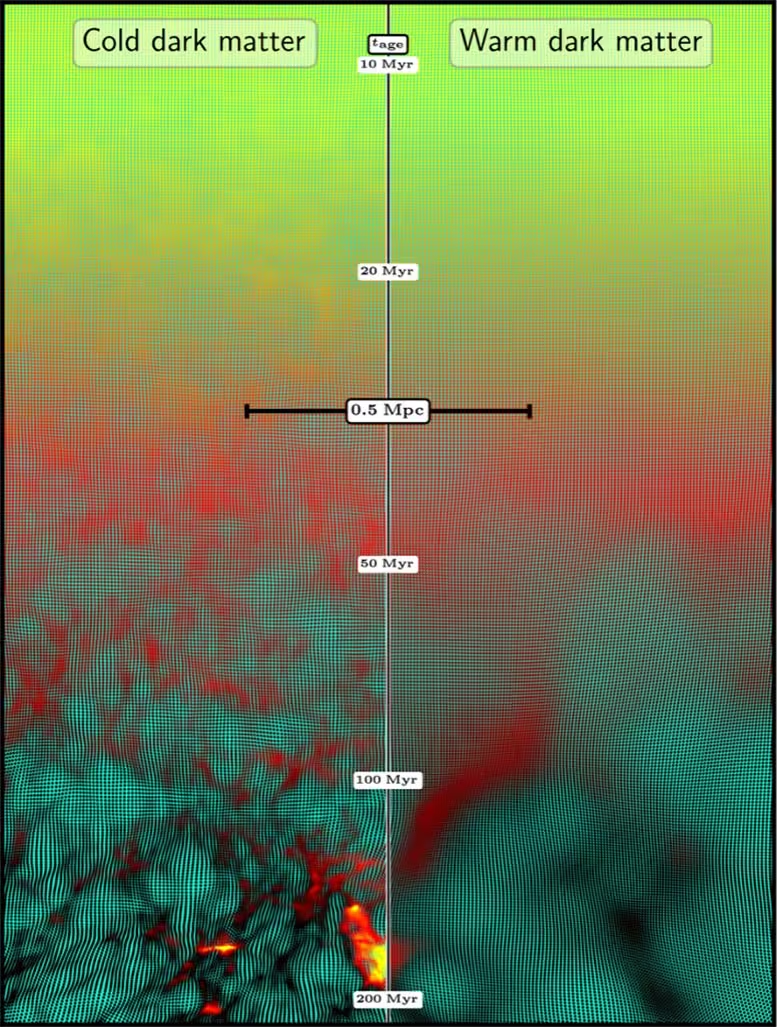

Abbildung 1. In dieser Visualisierung steht jeder Punkt für ein Gasparcel mit einer Masse von etwa 1.000 Sonnenmassen in der Simulation der kosmischen Dunklen Jahre. Die linke und rechte Tafel vergleichen die Szenarien kalter und warmer dunkler Materie. Die Farben repräsentieren die Gastemperatur, wobei Gelb, Rot und Schwarz grob 200, 50 bzw. 20 Kelvin entsprechen. Die Zeit schreitet von oben nach unten und zeigt die Entwicklung der Gasstrukturen während der Dunklen Jahre. Credit: Hyunbae Park

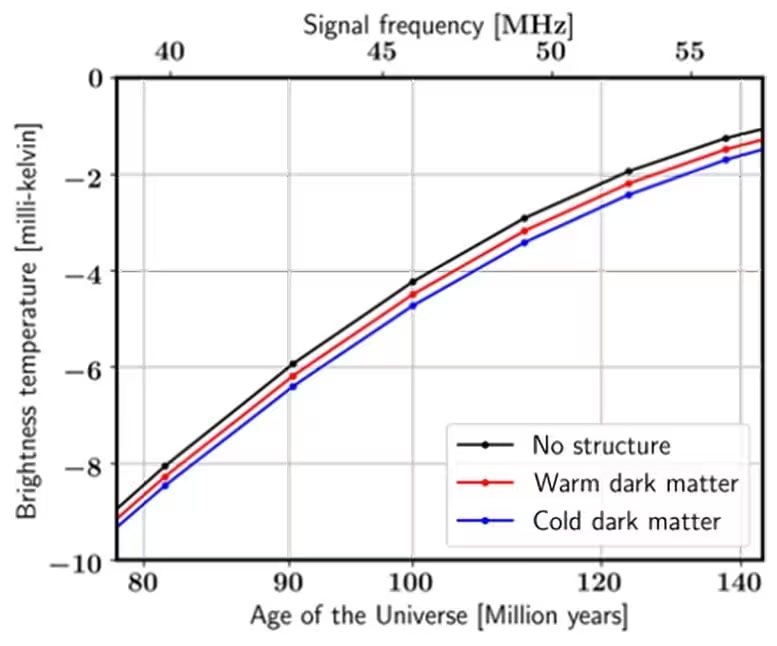

Das Team berechnete himmelmittelwertliche 21-cm-Brightness-Temperatur-Kurven und fand messbare Unterschiede zwischen WDM- und CDM-Modellen. Im Fall kalter dunkler Materie führt die frühzeitige Bildung kleinräumiger Strukturen zu einem etwas höheren Kontrast im 21-cm-Signal; im warmen Fall erzeugt die Unterdrückung kleiner Strukturen ein glatteres, dezent verändertes Spektrum. Die vorhergesagte Differenz in der Helligkeitstemperatur zwischen diesen Szenarien ist klein – deutlich unter einem Milli-Kelvin – aber systematisch und theoretisch belastbar.

Abbildung 2. Erwartetes himmelmittelwertliches 21-cm-Signal des Wasserstoffs etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall. Die schwarze Linie zeigt den Fall ohne die in Abbildung 1 dargestellte Strukturentstehung. Die blauen und roten Linien entsprechen Szenarien, in denen sich Strukturen aus kalter bzw. warmer dunkler Materie gebildet haben, wie in Abbildung 1 illustriert. Credit: Park et al.

Da der Effekt stark von kleinräumigem Strukturwachstum abhängt, würde ein Nachweis direkte Beschränkungen für die Teilchenmasse der dunklen Materie liefern und somit die Einordnung als warm oder kalt ermöglichen. Damit ergänzt diese kosmologische Methode Laboruntersuchungen und indirekte Nachweissuchen – etwa astrophysikalische Signaturen von Annihilation oder Zerfall sowie Messungen der großräumigen Struktur.

Warum die erdabgewandte Seite des Mondes das ideale Observatorium ist

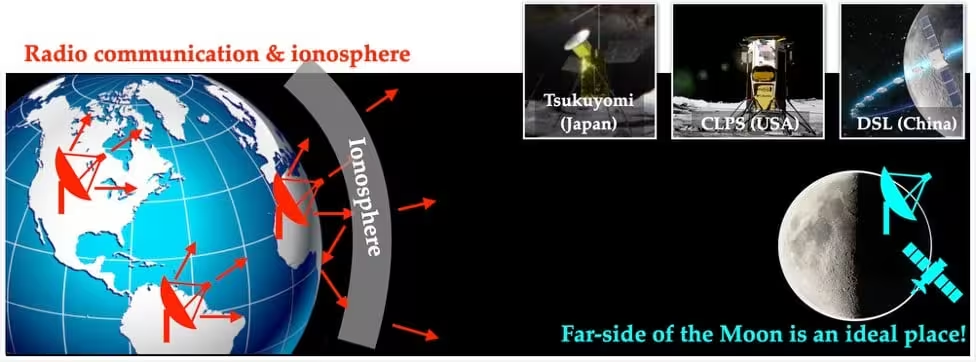

Die Beobachtung des 21-cm-Signals der Dunklen Jahre von der Erde aus ist außerordentlich schwierig. Das relevante Frequenzband (≈50 MHz und darunter) wird von terrestrischen Radiofrequenzstörungen (RFI) durch Rundfunk- und Kommunikationssysteme dominiert und ist stark von der Ionosphäre beeinflusst, die niederfrequente Radiowellen verzerrt und absorbiert. Diese Kontamination macht eine bodengebundene Detektion des schwachen globalen Dunkle-Jahre-Signals praktisch unmöglich.

Die ferne Seite des Mondes – dauerhaft von der Erde abgeschirmt – bietet ein funkstilles Umfeld, das ideal für niederfrequente Kosmologie geeignet ist. Instrumente auf der Mondoberfläche oder in Mondumlaufbahn an der vom Erdblick abgewandten Seite können den ungestörten niederfrequenten Himmel beobachten, ohne von terrestrischem RFI oder ionosphärischen Effekten beeinträchtigt zu werden. Das eröffnet die Möglichkeit, extrem schwache Signale im Bereich einiger zehn MHz mit hoher Integrationszeit zu vermessen.

Abbildung 3. Schematische Darstellung, die die Motivation für weltraumbasierte Radiobeobachtungen von der erdabgewandten Seite des Mondes zeigt. Erdbasierte Messungen werden durch Funkstörungen und die Ionosphäre behindert. Die Mondrückseite bietet ein funkstilles Umfeld, ideal zum Nachweis des schwachen Dunkle-Jahre-Signals. Künstlerische Darstellungen dreier geplanter Missionen – Tsukuyomi (Japan), CLPS (USA) und DSL (China) – sind ebenfalls dargestellt. Credit: Hyunbae Park, ISAS/JAXA, NASA/Intuitive Machines, Xz998, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Mehrere nationale und kommerzielle Weltrauminitiativen beinhalten inzwischen Konzepte für niederfrequente Radioantennenarrays oder Einzelapertur-Instrumente auf dem Mond. Japans Tsukuyomi-Projekt, die Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-Missionen der NASA und Vorschläge wie Chinas DSL-Konzept zeigen das wachsende internationale Interesse. Die Analysen von Park und Kolleginnen und Kollegen liefern theoretische Erwartungswerte, die Planer nutzen können, um Instrumentensensitivität, Frequenzabdeckung und Kalibrierungsstrategien so zu optimieren, dass zwischen warmer und kalter dunkler Materie unterschieden werden kann.

Technologische Herausforderungen bleiben: die Ausbringung stabiler, kalibrierter Niederfrequenzantennen auf dem lunaren Regolith, die Aufrechterhaltung thermischer und elektronischer Stabilität sowie der Aufbau von Langbasis-Arrays zur Verbesserung der Winkelauflösung erfordern robuste Ingenieurslösungen. Hinzu kommen Problematiken wie die Minimierung von Eigenemissionen, die Kontrolle von Antennenstrahlprofilen (Beam-Chromaticity) und die Entwicklung langlebiger, leichtgewichtiger Antennenmaterialien. Dennoch zeigt die Studie, dass der wissenschaftliche Ertrag – direkte Beschränkungen der Teilchenmasse dunkler Materie aus kosmologischen Daten – diese Investitionen in den kommenden Jahrzehnten rechtfertigen könnte.

Fachliche Einordnung und praktische Anforderungen

Ein erfolgreicher Nachweis des globalen 21-cm-Signals aus den Dunklen Jahren setzt eine Kombination aus präziser Instrumentierung und strenger Systemkontrolle voraus. Wichtige technische Anforderungen umfassen:

- Sub-milli-Kelvin-Sensitivität über Integrationszeiten von Tausenden bis Zehntausenden Stunden, um die winzigen Differenzen zwischen CDM- und WDM-Modellen messbar zu machen.

- Extrem stabile Kalibrierungsquellen und interne Referenzeinheiten, um Drift in der Empfangskette zu korrigieren.

- Präzises Verständnis und Korrektur von Antennenstrahlformen, da chromatische Effekte im Zusammenspiel mit galaktischen Vordergrundquellen falsche Spektralformen erzeugen können.

- Fortgeschrittene Algorithmen zur Vordergrundsubtraktion und zum Umgang mit verbleibenden systematischen Fehlern; hierbei spielt die theoretische Vorhersage der Signalform eine zentrale Rolle.

Auf der Seite der Theorie helfen hochaufgelöste Simulationen wie die von Park et al. dabei, die erwarteten Signaturen zu präzisieren: Welche Frequenzabhängigkeit ist typisch? In welchem Bereich tritt die größte Differenz zwischen den Modellen auf? Solche Vorhersagen erlauben, die Instrumentenbandbreite, die erforderliche dynamische Bandbreite der Receiver und die Taktung der Kalibrierungszyklen optimal zu gestalten.

Fachlicher Kommentar

„Der Nachweis des 21-cm-Signals aus den Dunklen Jahren wäre ein Meilenstein der Kosmologie“, sagt Dr. Maya Chen, Astrophysikerin am Institute for Cosmic Studies. „Schon eine sub-milli-Kelvin-Messung, die mit Simulationsvorhersagen übereinstimmt, würde weite Klassen warmer Dunkle-Materie-Modelle ausschließen und unsere Suche nach plausiblen Teilchenkandidaten deutlich schärfen. Der Mond liefert das sauberste Prüffeld, das uns für diese Physik zur Verfügung steht.“

Neben den rein kosmologischen Implikationen treibt die Mondradioastronomie auch technologische und programmatische Fortschritte voran: leichte, ausrollbare Antennen, autonome Lander, präzise Kalibrierungstechniken und internationale Kooperationsmodelle. Diese Technologien sind nicht nur für das Dunkle-Jahre-Experiment nützlich, sondern unterstützen auch allgemeine Mondwissenschaft, Heliophysik und niederfrequente Studien des lokalen Universums.

Zusammenfassung und Ausblick

Simulationsarbeiten deuten darauf hin, dass die schwache 21-cm-Radioemission des neutralen Wasserstoffs während der kosmischen Dunklen Jahre Informationen über kleinräumige Strukturen enthält, die stark davon abhängen, ob die dunkle Materie kalt oder warm ist. Der Nachweis dieser Signatur erfordert eine funkstille Beobachtungsplattform – am vielversprechendsten die erdabgewandte Seite des Mondes. Anstehende Mondmissionen und Konzeptstudien haben nun ein klares theoretisches Ziel: eine himmelmittelwertliche 21-cm-Messung bei einigen zehn MHz mit Sub-milli-Kelvin-Genauigkeit. Gelingt dies, könnten solche Beobachtungen einen entscheidenden kosmologischen Test für die Teilchenmasse der dunklen Materie liefern und so eines der tiefsten offenen Probleme der Physik lösen.

Die Modelle der Forschenden bieten praktische Hinweise für Missionsdesigns und Instrumentenanforderungen und machen die Aussicht, dunkle Materie-Eigenschaften mittels lunare Radioastronomie einzuschränken, in den nächsten Jahrzehnten zunehmend realistisch. Zusätzliches theoretisches Feintuning – etwa Variation der WDM-Teilchenmassen, systematische Studien von Vordergrundmodellen und Simulationen unterschiedlicher kosmologischer Parameter – wird helfen, die missionstechnischen Prioritäten weiter zu schärfen.

Keywords: dunkle Materie, kosmische Dunkle Jahre, 21-cm-Wasserstoffsignal, lunares Radioobservatorium, Tsukuyomi, Mondrückseite Radioastronomie, 21-cm-Sonde, Warm Dark Matter, Cold Dark Matter.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen