10 Minuten

Ungewöhnlicher Beryllium-10-Fund wirft Supernova-Frage auf

Ein internationales Forscherteam schlägt vor, dass ein markanter Anstieg des radioaktiven Isotops Beryllium-10 (Be-10), entdeckt in ferromanganischen Krusten auf dem Pazifikboden, möglicherweise das Fingerabdruck einer nahegelegenen Supernova ist, die vor mehreren Millionen Jahren in unserer kosmischen Nachbarschaft detonierte. Diese Hypothese verbindet geowissenschaftliche Probenahmen mit sternastrometrischen Daten und bringt neue Einblicke in die Wechselwirkung zwischen galaktischen Ereignissen und irdischen Aufzeichnungen.

Beryllium-10 entsteht, wenn hochenergetische kosmische Strahlung Stickstoff und Sauerstoff in der Erdatmosphäre trifft. Das Isotop bindet sich anschließend an Aerosole und wird ausgewaschen, um schließlich in ferromanganischen Krusten und Sedimenten eingeschlossen zu werden. Da die globale Produktion von Be-10 durch den konstanten Fluss galaktischer kosmischer Strahlung normalerweise relativ gleichmäßig ist, sind lokal begrenzte Spitzen im Sedimentarchiv auffällig und geben Anlass zu Untersuchungen ungewöhnlicher kosmischer oder terrestrischer Ursachen. Für Forscher in den Bereichen Kosmochemie, Geologie und Astrophysik eröffnen solche Befunde Chancen, kosmische Ereignisse in der Erdgeschichte zu rekonstruieren.

Was die Pazifik-Anomalie zeigt

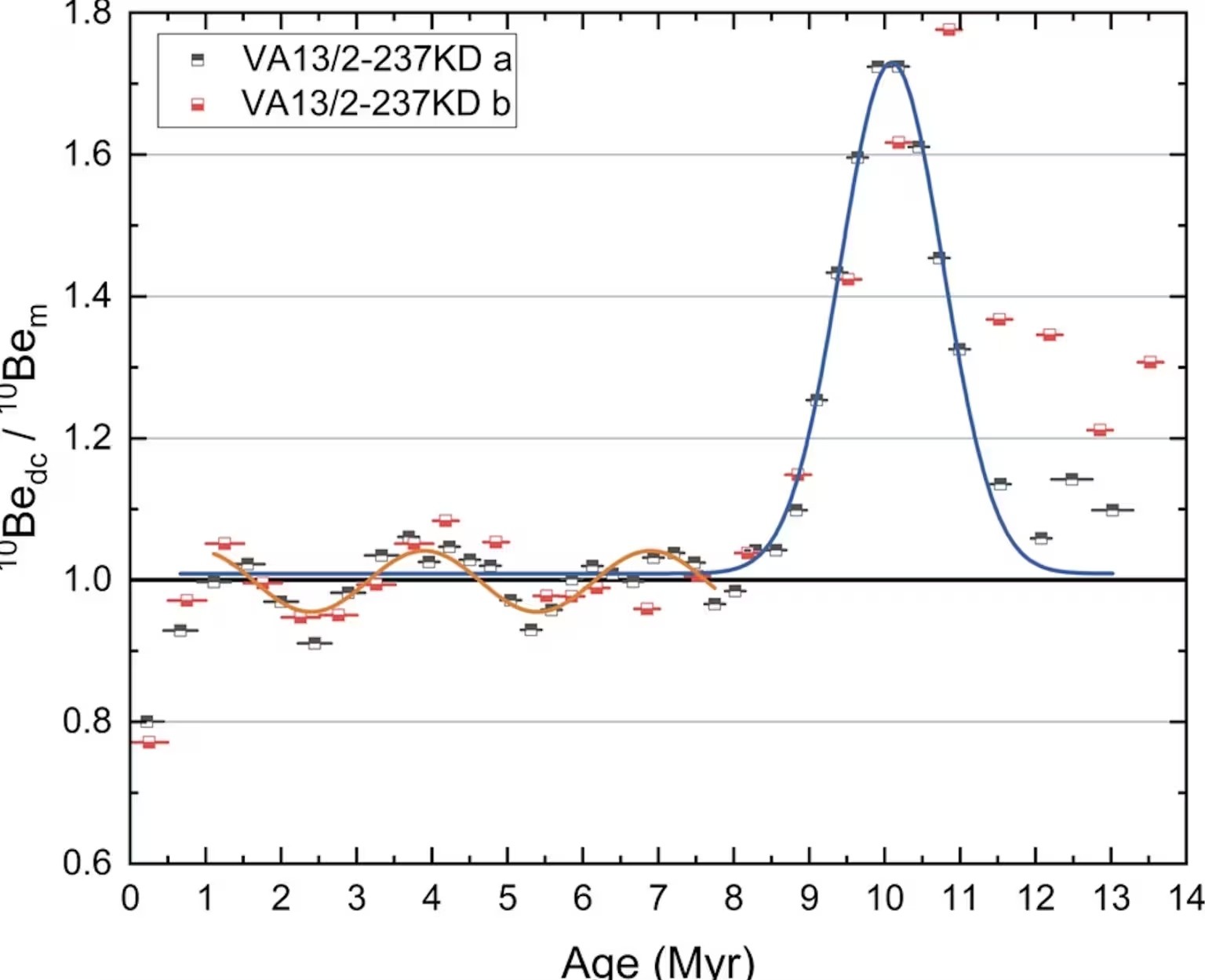

Die Entdeckung basiert auf Messungen an ferromanganischen Krusten im Pazifik, die eine ausgeprägte Be-10-Spitze zeigen, datiert auf etwa 9–12 Millionen Jahre vor heute. Diese anomale Schicht hebt sich deutlich vom ansonsten glatten Hintergrund der Be-10-Ablagerung ab. Ihre Existenz legt entweder einen vorübergehenden Anstieg des kosmischen Strahlungsflusses nahe oder einen lokalen Konzentrationsmechanismus, zum Beispiel veränderte ozeanografische Strömungen, die den Eintrag und die Ablagerung von Aerosolen und Partikeln beeinflussen.

Die Interpretation solcher Signale erfordert eine sorgfältige Abwägung verschiedener Hypothesen: kosmische Quellen wie Supernovae oder Sonnenereignisse einerseits, und regionale terrestrische Prozesse wie Veränderungen im Niederschlag, in der Produktivität der Oberfläche oder in der Zirkulation der Tiefenwasser andererseits. Ferner ist zu berücksichtigen, dass physiko-chemische Prozesse in Krusten und Sedimenten die Erhaltung und Umverteilung von Be-10 über geologische Zeiträume beeinflussen können. Deshalb ist eine Kombination aus chemischen Analysen, stratigraphischer Korrelation und unabhängigen Altersbestimmungen entscheidend.

Gaia-Analyse und statistische Ergebnisse

Zur Prüfung der kosmischen Hypothese nutzte eine separate Forschungsgruppe präzise astrometrische Daten der europäischen Raumfahrtbehörde ESA von der Gaia-Mission. Die Wissenschaftler rekonstruierten die vergangenen Bahnen von 2.725 nahegelegenen Sternhaufen und der Sonne über die letzten 20 Millionen Jahre. Gaia liefert exakte Positionen, Parallaxen und Eigengeschwindigkeiten, die es ermöglichen, die Bewegung von Sternen im galaktischen Potential zurückzuberechnen und abzuschätzen, wo und wann massereiche Sterne — die Progenitoren von Kernkollaps-Supernovae — explodiert sein könnten.

In ihren Simulationen modellierte das Team erwartete Supernova-Raten innerhalb dieser Haufen und berechnete die Wahrscheinlichkeit eines Kernkollapsereignisses in unterschiedlichen Entfernungsbändern um die Sonne. Die Ergebnisse deuten auf eine etwa 68%ige Chance hin, dass mindestens eine Supernova innerhalb von rund 326 Lichtjahren von der Sonne explodierte, innerhalb eines Zeitfensters von einer Million Jahren, das auf die Zeit der Be-10-Anomalie zentriert ist. Darüber hinaus identifizierten die Forscher 19 Sternhaufen mit individuellen Wahrscheinlichkeiten über 1%, in dieser Epoche eine nahegelegene Supernova hervorgerufen zu haben.

Die Kombination aus modellierter Supernova-Rate und rückgerechneten Haufentrajektorien macht eine nahe Explosion plausibler als zuvor. Allerdings bleibt die Interpretation mit statistischen Unsicherheiten behaftet: Modelle für Supernova-Raten, die Lebenszeit massereicher Sterne und die Wechselwirkung von Supernova-Schockwellen mit dem lokalen interstellaren Medium beinhalten Annahmen, die variiert werden müssen, um Sensitivitätsanalysen durchzuführen.

Methodik der Gaia-Rekonstruktion

Die Rekonstruktion der Bewegung von Sternhaufen erfordert einen galaktischen Potentialmodell, das Gravitationseinflüsse der Scheibe, des Bulges und der Halo-Komponente berücksichtigt. Zusätzlich müssen systematische Fehler in Parallaxen und Eigengeschwindigkeiten sowie Unsicherheiten in den Altersbestimmungen der Haufen propagiert werden. Die Forscher führten Monte-Carlo-Simulationen durch, um diese Unsicherheiten zu quantifizieren: für jede Realisierung wurden leicht variierten Anfangsbedingungen erzeugt, Bewegungen rückgerechnet und die räumliche Nähe zu den Haufen zum fraglichen Zeitpunkt ausgewertet. Auf diese Weise entsteht eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die angibt, wie wahrscheinlich ein enger Vorbeiflug massereicher Sterne zur Sonne in jener Zeit war.

Wichtig ist, dass nicht jeder nahe Vorbeiflug automatisch zu einer hohen Be-10-Produktion führt. Die energetische Leistung der Supernova, ihre Entfernung, die Ausrichtung des Schocks und die lokalen Bedingungen im interstellaren Medium beeinflussen die kosmische Strahlenlieferung an die Heliosphäre und damit die Produktion von sekundären Isotopen in der Erdatmosphäre. Auch die Zeitverzögerungen zwischen Explosion, kosmischer Strahlenanfälligkeit und Eintrag in marine Archive müssen berücksichtigt werden — Prozesse mit komplexer Physik, die in den Modellen approximiert werden.

Alternative Erklärungen und nächste Schritte

Die Supernova-Interpretation ist nicht endgültig. Wenn die Be-10-Spitze nur in bestimmten Pazifik-Kernen nachweisbar ist, könnte ein regionaler Prozess — etwa eine ozeanographische Änderung, die Fallout lokal konzentriert — die Signalquelle sein. Ein kosmischer Ursprung würde dagegen erwarten lassen, dass dieselbe Be-10-Erhöhung synchron in Sedimenten und Eiskernen weltweit auftritt, zumindest innerhalb der zeitlichen Auflösung der Archive.

Zur Klärung des Ursprungs sind geografisch breit gestreute Probenahmen erforderlich: Bohrungen in Sedimenten und ferromanganischen Krusten aus mehreren Ozeanbecken sowie der Vergleich mit terrestrischen Archiven wie Eiskernen aus Grönland und der Antarktis oder Lössablagerungen. Solche multiplen Aufzeichnungen ermöglichen eine Kreuzvalidierung, die regionale Einflüsse von globalen kosmischen Signalen unterscheidet. Zudem sind Messungen anderer kurzlebiger radioaktiver Isotope, vor allem Eisen-60 (Fe-60) — ein bekannter Supernova-Tracer — sowie weiterer Nuklide wie Al-26 hilfreich, um ein konsistentes nuklidisches Fingerabdruckmuster zu identifizieren.

Notwendige Probenahmen und Modellverbesserungen

Die folgenden Schritte sind empfehlenswert, um die Frage zu klären:

- Systematische Untersuchung zusätzlicher ferromanganischer Krusten und Tiefseensedimente aus unterschiedlichen Ozeanbecken, um räumliche Muster der Be-10-Akkumulation zu erfassen.

- Vergleichsmessungen in Eiskernen und Lössprofilen, die unabhängig von ozeanischen Transportprozessen sind und globale atmosphärische Veränderungen widerspiegeln können.

- Multi-Isotopen-Analysen einschließlich Fe-60, Al-26 und anderen radioaktiven Tracern, um ein mehrere Marker umfassendes Bild zu erhalten, das besser zwischen kosmischen und terrestrischen Quellen unterscheidet.

- Verbesserte numerische Modelle für Supernova-Nukleosynthese, Schockausbreitung und kosmische Strahlenpropagation bis zur Heliosphäre, kombiniert mit Heliosphärenmodellen, die die Abschirmung der Erde beschreiben.

- Verfeinerte astrophysikalische Rekonstruktionen mittels aktualisierter Gaia-Datenreleases, ergänzt durch Spektral- und Altersbestimmungen von Sternhaufen, um potenzielle Progenitorgruppen genauer zu identifizieren.

Die Kombination dieser Schritte reduziert methodische Unsicherheiten und erhöht die Robustheit von Schlussfolgerungen über mögliche Supernova-Ereignisse in der Nähe der Sonne.

Wissenschaftlicher Kontext und Auswirkungen

Eine bestätigte nahegelegene Supernova vor etwa 10 Millionen Jahren hätte weitreichende Implikationen für Astrophysik, Helio- und Erdwissenschaften. Solche Explosionen können vorübergehend den Fluss hochenergetischer Partikel erhöhen, die kosmische Strahlungsbelastung der Erdatmosphäre verändern und kurzlebige radioaktive Isotope auf die Erdoberfläche ablagern. Die Identifikation dieser Ereignisse hilft, die galaktische Umgebung der Sonne zu rekonstruieren, und liefert Daten für Modelle zur Modulation der kosmischen Strahlung durch die Heliosphäre.

Für die Erdgeschichte sind mögliche biologische und klimatische Folgen interessant: erhöhte kosmische Strahlung kann Veränderungen in der Atmosphäre auslösen, etwa in der Ionisation der oberen Atmosphäre, was wiederum Wolkenbildung und klimatische Prozesse beeinflussen könnte. Derzeit sind die direkten biologischen Auswirkungen naher Supernovae auf die Evolution jedoch unsicher und stark von der Distanz sowie der Energetik des Ereignisses abhängig. Die Suche nach Indizien wie erhöhten Konzentrationen von Fe-60 in terrestrischen Archiven ist deshalb auch für Paläobiologie und Klimaforschung relevant.

Die neue Studie, veröffentlicht in Astronomy & Astrophysics, demonstriert den Mehrwert, terrestrische Isotopendatensätze mit präziser stellardynamischer Information von Gaia zu verknüpfen, um nach Fingerabdrücken vergangener, nahegelegener Supernovae zu suchen. Dieser interdisziplinäre Ansatz fördert Erkenntnisse an der Schnittstelle zwischen Geowissenschaften und Astronomie und eröffnet neue Forschungsfragen zu kosmischer Strahlenhistorie und deren Signaturen in planetaren Archiven.

Forschungsperspektiven und methodische Herausforderungen

Obwohl die Kombination aus Be-10-Messungen und Gaia-Rekonstruktionen vielversprechend ist, bleiben methodische Herausforderungen. Zu den zentralen Fragen zählen die zeitliche Auflösung der Archive (Schichten in Krusten und Sedimenten haben unterschiedliche Sedimentationsraten), diagenetische Veränderungen, die Isotopenmobilität und Unsicherheiten in der Alterskalibrierung. Die Korrelation zwischen verschiedenen Archiven erfordert präzise Altersbestimmungen mit unabhängigen Methoden wie Magnetostratigraphie, Biostratigraphie oder radiometrischen Datierungen.

Auf astrophysikalischer Seite sind verbesserte Modelle für Supernova-Nukleosynthese—insbesondere die erwarteten Ausbeuten an Be-10 und Fe-60—notwendig. Es gibt weiterhin Debatten darüber, in welchem Umfang Supernovae direkt zur erhöhten Produktion von Be-10 beitragen können, da Be-10 primär durch sekundäre Kernreaktionen in der Atmosphäre entsteht. Daher ist die genaue Quantifizierung der von einer Supernova ausgelösten Erhöhung der sekundären kosmischen Strahlenflüsse zentral, um die Verknüpfung mit beobachteten geologischen Signalen zu untermauern.

Fazit

Die Be-10-Spitze in pazifischen ferromanganischen Krusten ist ein überzeugender Hinweis darauf, dass eine nahegelegene Sternexplosion die Strahlungsumgebung der Erde vor etwa 9–12 Millionen Jahren beeinflusst haben könnte. Eine endgültige Bestätigung erfordert jedoch zusätzliche globale Probenahmen, Multi-Isotopen-Analysen und kontinuierliche Nutzung stellardynamischer Daten, beispielsweise aus zukünftigen Gaia-Data-Releases, um potenzielle Progenitoren in Sternhaufen nachzuverfolgen. Die Situation ist ein Beispiel dafür, wie geologische Archive als Messinstrumente für vergangene kosmische Ereignisse dienen können, und macht deutlich, dass interdisziplinäre Forschung zwischen Geowissenschaften und Astrophysik entscheidend ist, um solche komplexen Fragen zu klären.

Langfristig bietet das Zusammenführen von Nuklidmessungen, ozeanographischen Daten, Eiskernarchiven und präziser Astrometrie eine robuste Strategie, um die Geschichte der kosmischen Strahlung und ihre Wirkungen auf die Erde besser zu verstehen. Solche Studien stärken nicht nur die wissenschaftliche Basis zur Rekonstruktion der Sonnenumgebung in der Galaxie, sondern liefern auch Erkenntnisse, die für die Bewertung langfristiger klimatischer und biologischer Risiken durch nahegelegene kosmische Ereignisse relevant sind.

Die Autoren fordern daher eine koordinierte, internationale Herangehensweise, die Feldarbeit, Laboranalytik, numerische Modellierung und astronomische Beobachtungen integriert. Nur so lässt sich die Hypothese einer Supernova-Ursache für die beobachtete Beryllium-10-Anomalie fundiert prüfen und gegebenenfalls bestätigen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen