10 Minuten

Kleinste dunkle Linse entdeckt: 1 Mio Sonnenmassen

Ein multinationales Team von Astronomen hat das bislang masseärmste dunkle Objekt identifiziert, das jemals mittels Gravitationslinsen nachgewiesen wurde. Mithilfe eines globalen Netzwerks von Radioteleskopen entdeckten die Forscher eine subtile Verzerrung — eine winzige "Pinch" (Einkerbung) — im gelinsten Bild einer weit entfernten Galaxie. Aus dieser Verzerrung schlossen sie auf eine unsichtbare Masse von ungefähr einer Million Sonnenmassen. Die Ergebnisse wurden am 9. Oktober in zwei Fachartikeln in Nature Astronomy und den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.

Da das Objekt keine messbare elektromagnetische Strahlung aussendet, lokalisieren Astronomen es über die Wirkung seiner Gravitation auf das Licht einer dahinterliegenden Galaxie. Gravitationslinsen treten auf, wenn Masse die Raumzeit krümmt und Licht ablenkt; durch präzise Modellierung des Linsenbildes lassen sich so Masse, Größe und Lage unsichtbarer Strukturen abschätzen. Diese Technik, die starke Gravitationslinse, ist ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der dunklen Materie und zur Kartierung der Massenverteilung im Universum.

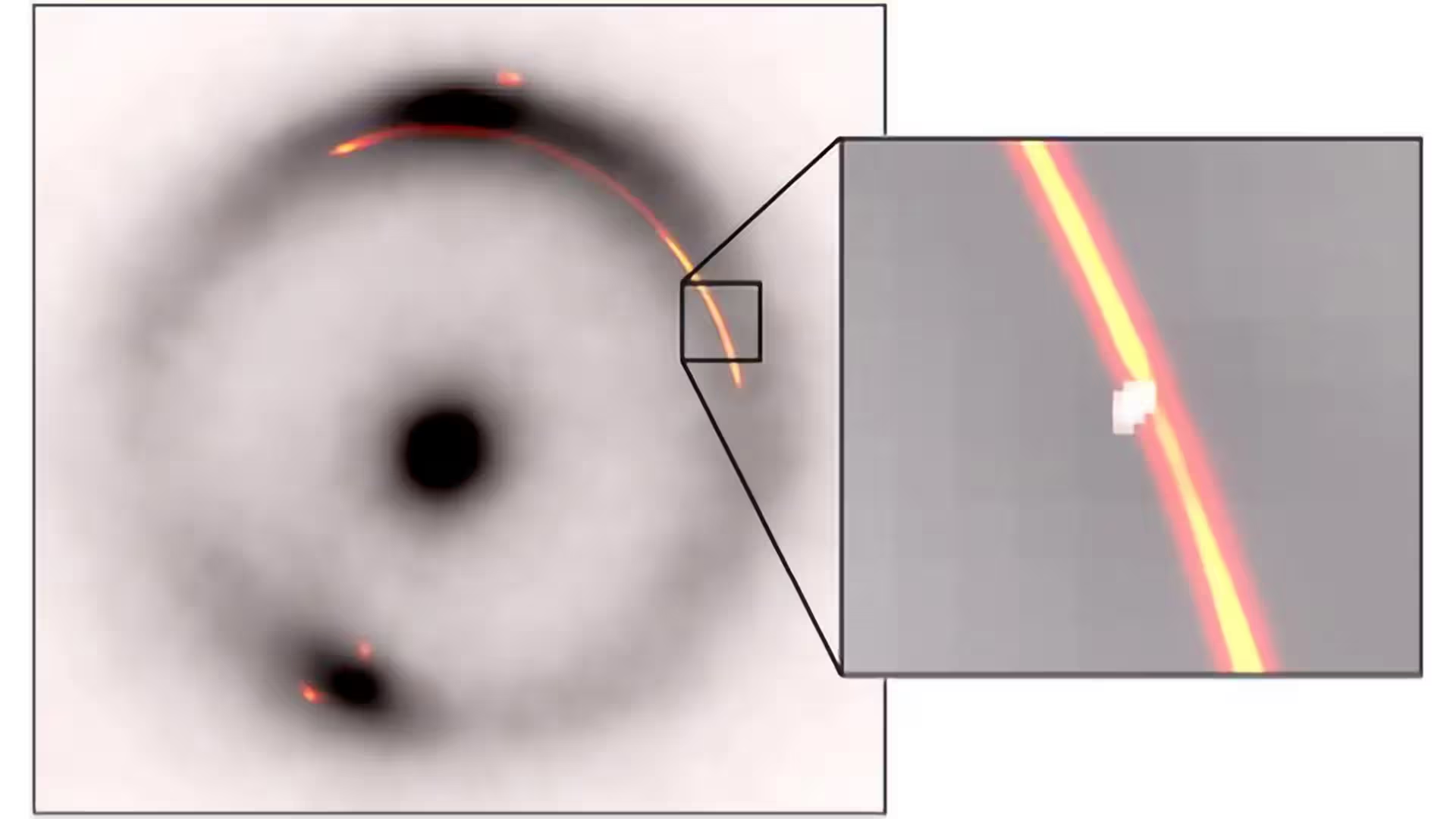

Der schwarze Ring und der zentrale Punkt zeigen ein Infrarotbild einer fernen Galaxie, die durch eine Gravitationslinse verzerrt wurde. Orange/rot markiert dabei die Radiowellen desselben Objekts. Die Einblendung zeigt die Einkerbung, verursacht durch eine andere, deutlich kleinere dunkle Gravitationslinse (weißer Fleck).

"Es ist eine beeindruckende Leistung, ein so massearmes Objekt in einer so großen Entfernung nachzuweisen", sagte Chris Fassnacht, Professor am Department of Physics and Astronomy der University of California, Davis, und Co-Autor eines der beiden Artikel. "Das Auffinden niedrigmassiger Objekte wie dieses ist entscheidend, um die Natur der dunklen Materie besser zu verstehen."

Beobachtung und Daten

Das Team kombinierte hochauflösende Radiodaten mehrerer großer Einrichtungen, um effektiv als erdgroßes Interferometer zu fungieren. Zu den Schlüsselinstrumenten gehörten das Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia, das Very Long Baseline Array (VLBA) auf Hawaiʻi und das European VLBI Network (EVN), das Radioteleskope in Europa, Asien, Südafrika und Puerto Rico verbindet. Durch die Korrelation der empfangenen Signale erreichten die Astronomen die Winkelauflösung, die nötig ist, um minimale Anomalien in den gelinsten Bildern zu erkennen.

Die verwendete Technik, Very Long Baseline Interferometry (VLBI), ermöglicht es, mit der combined Baseline die räumliche Auflösung deutlich zu erhöhen und Strukturen auf Millibogensekunden-Skalen darzustellen. Diese Auflösung ist essenziell, um lokale Abweichungen in der Helligkeitsverteilung des Linsenbildes nachzuweisen, die auf kompakte Massen hinweisen. Zudem erforderte die Analyse sorgfältige Kalibrierung, Signalverarbeitung und Imaging-Methoden, um systematische Effekte auszuschließen.

Technische Details der Datenverarbeitung

Die Datenkorrelation erfolgte über verteilte Rechenzentren, wobei Zeitreferenzen und Phasenstabilität zwischen den Stationen präzise abgeglichen wurden. Rauschunterdrückung, Selbstkalibrierung und Modell-basiertes Imaging halfen, echte astrophysikalische Signale von Artefakten zu trennen. Zusätzlich wurden mehrere Bildrekonstruktionsverfahren eingesetzt, darunter sowohl parametrisierte Linsenmodelle als auch nicht-parametrische, pixelebene Methoden zur Quellenrekonstruktion. Durch Vergleich unterschiedlicher Modellannahmen konnte das Team die Robustheit der entdeckten Einkerbung absichern.

Auch die Frequenzwahl im Radiobereich spielte eine Rolle: Radioemission ist weniger anfällig für Extinktion durch Staub und oft morphologisch unterschiedlich zur optischen Emission, was zusätzliche Kontraintformationen über Quelle und Linse liefert. Die Kombination aus Radio- und Infrarotdaten verbesserte die Modellkonvergenz und reduzierte Degeneracies in den Parametern der Linsenmodelle.

Gravitationslinsen als Probe unsichtbarer Masse

Prinzip und Empfindlichkeit

Wenn eine massereiche Vordergrundgalaxie oder ein Galaxienhaufen eine weiter entfernte Quelle linst, entstehen typischerweise Bögen, Ringe oder multiple Bilder. Kleinere, kompakte Massen entlang des Lichtweges — sei es als Klumpen dunkler Materie oder als kompakte Zwerggalaxien — erzeugen zusätzliche, lokal begrenzte Änderungen in Vergrößerung und Form dieser Bilder. Solche Störungen werden als Linsenanomalien bezeichnet und können nur mit sehr präziser Auflösung und Modellierung erkannt werden.

Die neu berichtete Anomalie trat ausschließlich als lokal begrenzte Einkerbung in der gelinsten Radioemission auf. Dieses Merkmal entspricht dem Verhalten einer extrem kompakten Masse, die sonst nicht sichtbar wäre. In vielen Fällen ist es gerade die Kombination aus hoher Auflösung und zuverlässiger Modellierung, die eine Unterscheidung zwischen Modellartefakt und astrophysikalischem Signal erlaubt.

Möglichkeiten und Grenzen der Methode

Gravitationslinsen bieten eine direkte Möglichkeit, Massen ohne Abhängigkeit von ihrer Strahlung zu messen. Die Methode ist sensibel sowohl für baryonische als auch für nicht-baryonische Massenkomponenten. Allerdings sind Linsenanalysen stets abhängig von Annahmen über die glatte Komponente der Linsenmasse, die Struktur der Quelle und die Instrumentalcharakteristika. Daher kombinieren Forscher häufig mehrere Linsenfälle und unterschiedliche Wellenlängen, um systematische Unsicherheiten einzuschränken und statistische Aussagen zu treffen.

Natur und Bedeutung des Millionen-Sonnenmassen-Objekts

Die aus der Linsenanomalie geschätzte Masse liegt bei etwa 1 x 10^6 Sonnenmassen. Diese Skala liegt zwischen typischen Kugelsternhaufen und sehr kleinen Zwerggalaxien. Solch eine Masse ist für direkte optische Entdeckung oft zu lichtschwach, falls nur wenige oder keine Sterne vorhanden sind, bleibt sie im sichtbaren Bereich praktisch unsichtbar.

Zwei führende Interpretationen stehen zur Debatte:

- Ein kompakter Dunkle-Materie-Subhalo — ein dichter Klumpen dunkler Materie mit wenigen oder keinen Sternen. Der Nachweis solcher Subhalos würde die Vorhersagen von kalter Dunkler Materie (Cold Dark Matter, CDM) stützen, nach denen sich Strukturen hierarchisch bis zu sehr geringen Massen bilden.

- Eine ultrakompakte, ruhende Zwerggalaxie, die nur sehr wenige aktive Sterne enthält und daher optisch quasi unsichtbar bleibt. Solche Systeme wären faint dwarf galaxies und würden das Zählen leuchtschwacher Galaxien im Kosmos beeinflussen.

Der Erstautor Devon Powell vom Max-Planck-Institut für Astrophysik bemerkte: "Angesichts der Empfindlichkeit unserer Daten hatten wir damit gerechnet, mindestens ein dunkles Objekt nachzuweisen, daher stimmt unser Fund mit der sogenannten kalten Dunkle-Materie-Theorie überein, auf der vieles unserer Verständnis von Galaxienentstehung basiert. Nachdem wir eines gefunden haben, stellt sich nun die Frage, ob wir weitere finden können und ob die Häufigkeit mit den Modellvorhersagen übereinstimmt."

Der Unterschied zwischen einem reinen DM-Subhalo und einer extrem lichtschwachen Zwerggalaxie ist nicht nur semantisch bedeutsam: Das Vorhandensein zahlreicher sternarmer Subhalos würde starke Grenzen für alternative Dunkle-Materie-Modelle setzen, wie z. B. für warme Dunkle Materie (WDM) oder selbstwechselwirkende Dunkle Materie (SIDM), die die Bildung kleinräumiger Strukturen unterdrücken würden. Andererseits würde ein Großteil solcher Objekte als faint galaxies stattdessen unsere Einschätzungen der Anzahl leuchtschwacher Galaxien im kosmischen Verlauf verändern.

Interpretationsfragen und Modellunsicherheiten

Die Schätzung der Masse aus einer Linsenanomalie hängt von mehreren Faktoren ab: dem angenommenen Massenprofil des Subhalos, der Entfernung (Rotverschiebung) von Linse und Quelle, der Projektionseffekte sowie möglichen Beiträge aus baryonischer Materie. Um die Robustheit der Interpretation zu prüfen, führten die Autoren Tests mit unterschiedlichen Profilen durch (z. B. Navarro–Frenk–White-ähnliche Profile versus kompaktere Plummer- oder Point-Mass-Modelle) und untersuchten, wie sensibel die Einkerbung auf diese Annahmen reagiert.

Weitere Unsicherheitsquellen sind die Beschaffenheit der Hintergrundquelle (z. B. ob die Radioemission aus einem kompakten Kern oder aus ausgedehnten Jets stammt) und die mögliche Anwesenheit von weiteren, noch unentdeckten Störungen im Linsensystem. Solche Faktoren werden in Folgestudien systematisch adressiert werden müssen.

Team, Methoden und geplante Nachsuche

Die Analyse kombinierte präzise Linsenmodellierung mit Techniken der Very Long Baseline Interferometry. Weitere Mitwirkende sind John McKean (University of Groningen, South African Radio Observatory und University of Pretoria), Simona Vegetti (Max-Planck-Institut für Astrophysik), Cristiana Spingola (Istituto di Radioastronomia, Bologna) und Simon D. M. White (Max-Planck-Institut für Astrophysik). Finanzierung und institutionelle Unterstützung kamen vom Europäischen Forschungsrat, dem italienischen Außenministerium für auswärtige Zusammenarbeit, der National Research Foundation of South Africa und Einrichtungen wie dem National Radio Astronomy Observatory.

Mit dieser Methodik planen die Forscher, zusätzliche starke Linsensysteme zu untersuchen, um die Häufigkeit und Massenverteilung ähnlicher kompakter Objekte zu messen. Bildet sich eine statistisch signifikante Stichprobe, können beobachtete Häufigkeiten mit theoretischen Vorhersagen verglichen werden — ein kritischer Test für konkurrierende Modelle der dunklen Materie und für die kleinräumige Strukturentstehung.

Strategien für künftige Untersuchungen

Zu den geplanten Schritten gehören:

- Erweiterung auf ein größeres Sample starker Linsen, um systematische Variationen und Auswahl-Effekte zu minimieren.

- Mehrwellenlängen-Beobachtungen (Radio, infrarot, eventuell tiefes optisches Imaging) zur besseren Charakterisierung der Quelle und zur Suche nach schwachen stella-ren Komponenten.

- Verbesserte Linsenmappungen durch Kombination von parametrisierter und nicht-parametrisierter Modellierung sowie systematische Monte-Carlo-Simulationen zur Abschätzung statistischer Unsicherheiten.

- Vergleich mit hydrodynamischen und N‑Körper-Simulationen, um Vorhersagen für Subhalo-Anzahlen und Massenfunktionen in verschiedenen Dunkle-Materie-Szenarien zu erhalten.

Solche Maßnahmen werden entscheidend sein, um die Natur der entdeckten Strukturen zu klären und die Implikationen für Kosmologie und Galaxienentstehung zu quantifizieren.

Fachliche Einschätzung

Dr. Amina Torres, Beobachtungs-Kosmologin am Institute for Theoretical Astrophysics (fiktive Stellungnahme), kommentierte: "Dieser Nachweis demonstriert die Stärke der Kombination globaler Radioarrays mit sorgfältiger Linsenmodellierung. Ob es sich um ein reines dunkles Subhalo oder um eine nahezu dunkle Zwerggalaxie handelt — jede einzelne Entdeckung liefert wichtige Hinweise zur kleinräumigen Struktur des Universums. Die Wiederholung dieser Analyse über viele Linsen wird entscheidend sein, um konkurrierende Dunkle-Materie-Theorien zu prüfen."

Solche Experteneinschätzungen verdeutlichen, dass einzelne Funde den Weg weisen, aber erst größere Stichproben eine belastbare Aussage zur Kosmologie ermöglichen.

Schlussfolgerung und Ausblick

Der Nachweis eines optisch unsichtbaren Objekts mit der Masse von rund einer Million Sonnen markiert einen Meilenstein für die Nutzung von Gravitationslinsen zur Untersuchung der dunklen Komponenten des Kosmos. Durch die Nutzung erdgroßer interferometrischer Baselines und präziser Linsenmodelle können Astronomen nun kompakte Massen in einer Größenordnung entdecken und beginnen zu charakterisieren, die eine Größenordnung unter bisherigen Nachweisschwellen liegt.

Laufende und geplante weiterführende Beobachtungen werden klären, ob dieses Objekt ein Klumpen dunkler Materie oder eine ultrakompakte Zwerggalaxie ist — und ob viele weitere solche verborgenen Strukturen die sichtbare Materie im Universum prägen. Die Verfeinerung der Linsenmodelle, die Untersuchung der Umgebung des Objekts und die Suche nach analogen Merkmalen in anderen Linsen werden helfen, wie dunkle Materie sich auf den kleinsten kosmischen Skalen organisiert und welche Rolle diese Organisation bei der Galaxienentstehung spielte.

Zusätzliche Arbeiten konzentrieren sich auf die Verbesserung statistischer Methoden, die Minimierung systematischer Unsicherheiten und den Vergleich mit Vorhersagen numerischer Simulationen. Sollte sich herausstellen, dass viele derartigen Subhalos vorhanden sind, hätte dies weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis von Strukturentstehung und für die physikalische Natur der dunklen Materie.

Insgesamt zeigt der Fund exemplarisch, wie moderne Radioastronomie, präzise Modellierung und internationale Zusammenarbeit neue Fenster auf die dunklen Seiten des Universums öffnen.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen