8 Minuten

Neue LED-basierte photothermische Therapie zerstört gezielt Krebszellen

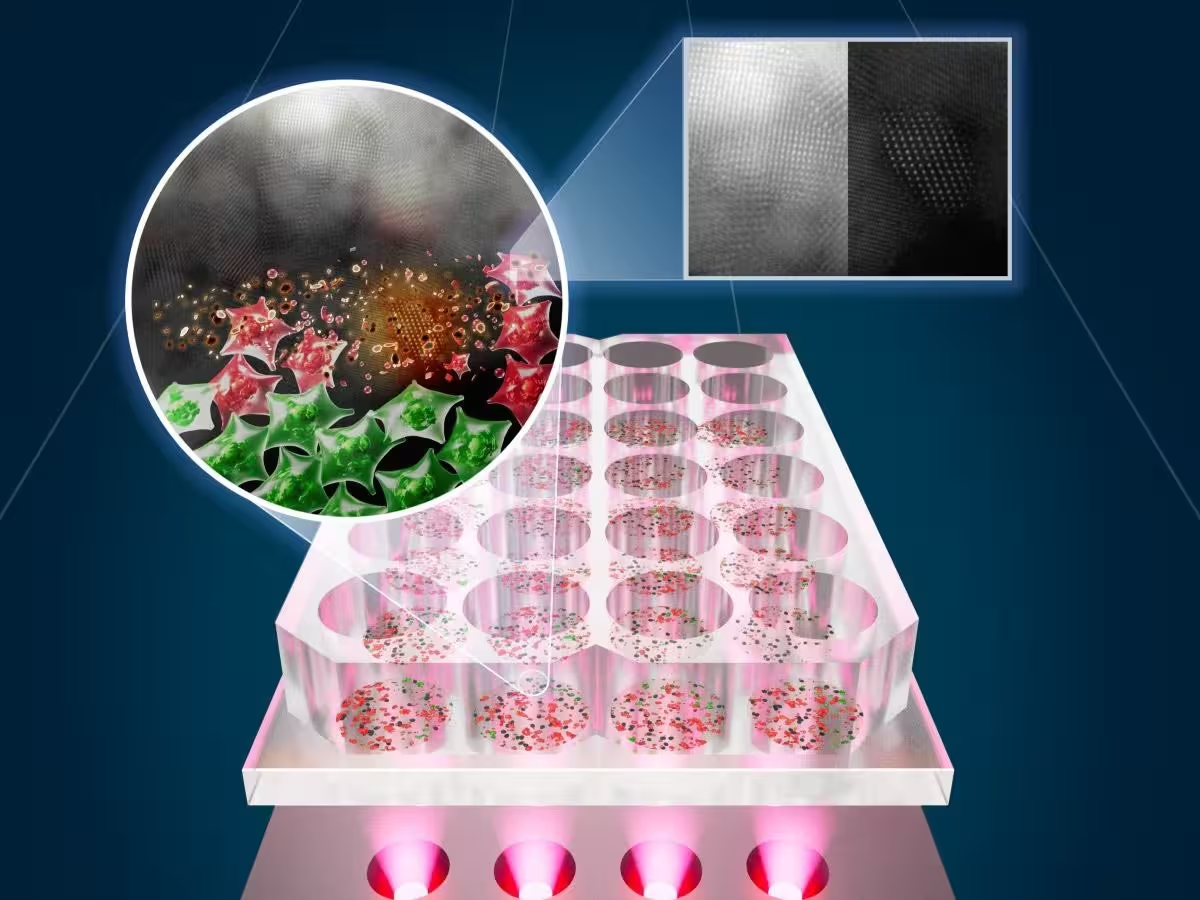

Die University of Texas at Austin und die University of Porto berichten über eine vielversprechende, lichtbasierte Krebstherapie, die Tumorzellen selektiv zerstört und gesundes Gewebe schont. Die Behandlung kombiniert nahe-infrarote LED-Bestrahlung (NIR) mit mikroskopisch kleinen Zinnoxid-Strukturen – bezeichnet als SnOx-Nanoflakes – und erzeugt so lokal begrenzte Erwärmung, die Krebszellen abtötet. Die Forschenden entwickelten ein maßgeschneidertes LED-Heizsystem zur Aktivierung der Nanoflakes und überwachten die Zellvitalität in vitro: Grün steht für lebende Zellen, Rot für durch photothermische Therapie getötete Zellen.

Das eigens entworfene nahe-infrarote LED-Heizsystem der Forschenden aktiviert die SnOx-Nanoflakes, die dann Wärme erzeugen und Krebszellen neutralisieren (grün: lebende Zellen; rot: durch photothermische Therapie abgetötete Zellen). Dieses bildgestützte Monitoring ermöglicht die räumliche Zuordnung von Photothermie-Effekt und Zellschädigung und ist wichtig für die Optimierung von Dosis, Einwirkzeit und Sicherheitsmargen.

Der Ansatz adressiert mehrere Beschränkungen konventioneller photothermaler Therapien, die auf Hochleistungslasern oder teuren Materialien basieren. Durch den Einsatz von LEDs und zinnbasierten Nanomaterialien könnte die Methode die Kosten senken, den Bedarf an spezialisierter klinischer Infrastruktur verringern und das Risiko reduzieren, dass umliegendes gesundes Gewebe während der Behandlung geschädigt wird. Außerdem eröffnet der Einsatz von LEDs neue Optionen für portierbare Geräte, die in weniger ausgestatteten Kliniken oder sogar ambulant eingesetzt werden können.

Studienergebnisse: hohe Wirksamkeit gegen Hautkrebszellen

In einem peer‑reviewten Artikel, veröffentlicht in ACS Nano, zeigte die neue Methode in Laborversuchen starke und schnelle zytotoxische Effekte. Nach 30 Minuten LED-Exposition eliminierte die Behandlung in vitro bis zu 92 % der Hautkrebszellen und etwa 50 % der kolorektalen Krebszellen. Diese Ergebnisse deuten auf eine hohe photothermische Wirksamkeit (photothermal conversion efficiency) der SnOx-Nanoflakes bei den verwendeten NIR-Wellenlängen hin.

Besonders wichtig ist, dass dieselbe LED-Exposition unter den Studienbedingungen keine messbaren Schäden an gesunden menschlichen Hautzellen zeigte, was die Selektivität der Therapie unterstreicht. Solche Differenzen zwischen Tumor- und Normalgewebe lassen sich durch unterschiedliche Nanopartikel-Bindung, veränderte Zellmembran-Eigenschaften von Tumorzellen und lokale Temperaturgradienten erklären. Die Autoren betonen, dass zusätzliche Kontrollen nötig sind, um diese Mechanismen in weiteren in-vitro- und in-vivo-Studien zu verifizieren.

Jean Anne Incorvia, Fakultätsmitglied an der Cockrell School of Engineering, fasste das Ziel des Teams zusammen: "Unser Ziel war es, eine Behandlung zu schaffen, die nicht nur wirksam, sondern auch sicher und zugänglich ist. Durch die Kombination von LED-Licht und SnOx-Nanoflakes haben wir eine Methode entwickelt, die Krebszellen präzise anvisiert, während gesunde Zellen unbeeinträchtigt bleiben." Diese Aussage betont die klinische Zielrichtung: hohe Selektivität bei niedrigen Nebenwirkungen.

Artur Pinto von der University of Porto hob die Zugänglichkeit und die nächsten Schritte hervor: "Unser übergeordnetes Ziel ist, diese Technologie Patienten überall zur Verfügung zu stellen, insbesondere dort, wo der Zugang zu spezialisierten Geräten eingeschränkt ist, mit weniger Nebenwirkungen und geringeren Kosten. Insbesondere bei Hautkrebs stellen wir uns vor, dass die Behandlung eines Tages vom Krankenhaus zum Patienten nach Hause verlagert werden könnte. Ein tragbares Gerät könnte nach einer Operation auf die Haut aufgesetzt werden, um verbleibende Krebszellen zu bestrahlen und zu zerstören, wodurch das Rezidivrisiko reduziert würde." Solche Visionen implizieren Anforderungen an Benutzerfreundlichkeit, Produktsicherheit und klare Anwendungsprotokolle für den ambulanten Einsatz.

Die Zitate spiegeln den Fokus der Forschenden wider, die Technologie vom Laborprototyp zu klinisch einsetzbaren Geräten zu überführen. Zwischen Laborergebnissen und therapeutischer Routine liegen jedoch mehrere Entwicklungsetappen, darunter präklinische Sicherheitsstudien, Fertigungsvalidierung und regulatorische Prüfungen.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Wirkmechanismus

Die photothermische Therapie nutzt absorbiertes Licht, um die Temperatur gezielt in den anvisierten Zellen zu erhöhen. Die thermische Belastung führt zu Protein‑Denaturierung, Störung der Zellmembran und schließlich zum Zelltod durch Nekrose oder programmierte Mechanismen wie Apoptose. Nahe‑infrarote (NIR) Wellenlängen sind dabei bevorzugt, weil sie tiefer in biologisches Gewebe eindringen als sichtbares Licht und so eine wirksa-mere Erwärmung in tieferliegenden Tumorschichten ermöglichen.

In der vorliegenden Arbeit fungieren SnOx‑Nanoflakes als photothermischer Agens: Sie absorbieren NIR‑Licht von LEDs, wandeln es effizient in Wärme um und verursachen lokal begrenzte thermische Schäden genau dort, wo die Nanomaterialien an Krebszellen gebunden sind. Gegenüber klassischen metallischen photothermischen Agens (z. B. Goldnanoröhrchen oder Goldnanopartikeln) können Zinnoxid‑Nanostrukturen potenziell kostengünstiger hergestellt werden und bieten unterschiedliche Profile hinsichtlich Biokompatibilität, Aktivierungsabschnitt und chemischer Stabilität.

Technische Kenngrößen wie Photothermische Konversionseffizienz, Absorptionsspektrum, Partikelgröße, Oberflächenbeschichtung und Aggregationsverhalten beeinflussen die Leistungsfähigkeit. Oberflächenmodifikationen (z. B. mit Polymeren oder targeting-Molekülen) können die Selektivität gegenüber Tumorzellen erhöhen und gleichzeitig die zirkulierende Lebensdauer und Biodistribution steuern. In Zukunft werden detaillierte Charakterisierungen dieser Parameter – einschließlich Wärmeleitfähigkeit im Gewebe und Temperaturverteilungen auf Mikroskala – entscheidend sein, um klinisch reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.

Vorteile gegenüber laserbasierten Systemen

- Niedrigere Gerätkosten: LEDs sind deutlich günstiger und robuster als medizinische Laser, was die Anschaffungs- und Wartungskosten reduziert.

- Sicherere Bedienung: LED‑Arrays emittieren weniger gebündelte Energie, wodurch das Risiko für Kollateralschäden am umliegenden Gewebe verringert wird und Sicherheitsanforderungen beim Betrieb erleichtert werden können.

- Größere Portabilität: Batterie-betriebene LED‑Geräte könnten Behandlungen außerhalb spezialisierter Kliniken ermöglichen, z. B. in ländlichen Regionen oder als ambulante Nachbehandlung nach Operationen.

Diese Vorteile sprechen besonders Anwendungen an, bei denen einfache Handhabung, geringe Kosten und breite Verfügbarkeit im Vordergrund stehen. Dennoch sind LEDs in ihrer Leistungsdichte begrenzt; daher müssen Konfiguration, Einwirkzeit und Nanoflake-Eigenschaften sorgfältig abgestimmt werden, um die gewünschten thermischen Effekte zu erreichen, ohne lokale Überhitzung oder unerwünschte Effekte zu provozieren.

Implikationen und nächste Schritte

Die vorgestellten in-vitro-Ergebnisse sind ermutigend, jedoch vorläufig. Wichtige nächste Schritte umfassen detaillierte Sicherheits- und Biodistributionsstudien in Tiermodellen, die Untersuchung von Langzeittoxizität und Immunantwort sowie die Optimierung der Nanoflake-Formulierungen für verschiedene Tumortypen. Insbesondere sind pharmakokinetische Analysen nötig, um Verweildauer, Organverteilung, Abbauprodukte und Ausscheidungswege (z. B. renal oder hepatisch) nachvollziehbar zu machen.

Für die Translation in die Klinik sind zudem Engineering‑Aufgaben zu lösen: Entwicklung klinikgerechter LED‑Applikatoren, Sterilisationskonzepte, Validierung der Materialproduktion nach Good Manufacturing Practice (GMP) sowie die Ausarbeitung von Behandlungsprotokollen und zugrundeliegenden Sicherheitsvorgaben. Die Forschungsteams planen zudem, die photothermischen Reaktionen weiter zu charakterisieren, alternative Katalysatormaterialien zu testen und Prototypen zu entwickeln, die für klinische Prüfungen geeignet sind.

Wissenschaftlich und regulatorisch sind mehrere Meilensteine erforderlich, um von in-vitro-Befunden zu validierten in-vivo- und schließlich klinischen Studien zu gelangen. Typische Schritte umfassen:

- Präklinische in-vivo-Tests in mehreren Tiermodellen zur Bewertung von Wirksamkeit und Sicherheit.

- Optimierung von Formulierung und Applikator‑Design sowie Langzeittoxizitäts- und Karzinogenitätsstudien, falls erforderlich.

- Einreichung eines Investigational New Device/Drug Dossiers (je nach Region) und Durchführung früher klinischer Phase‑I‑Studien zur Prüfung von Sicherheit und Dosis.

- Phase‑II/III‑Studien zur Bewertung klinischer Wirksamkeit, optimaler Anwendung und Vergleich mit Standardtherapien.

Wenn diese Schritte erfolgreich sind, könnte die LED-aktivierte SnOx photothermische Therapie den Zugang zu nicht-invasiven Krebstherapien erweitern, die Abhängigkeit von systemischer Chemotherapie verringern und als ergänzende Option nach chirurgischer Tumorentfernung dienen, um das Rezidivrisiko zu senken. Besonders für oberflächliche Tumoren wie Hautkrebs scheint die Technologie vielversprechend, weil NIR‑Licht ausreichend Eindringtiefe bietet und lokale Applikation mit geringem systemischen Stress kombiniert werden kann.

Praktische Anwendungen könnten umfassen: adjuvante Bestrahlung am Post-OP-Wundrand, ambulante Nachbehandlungen, Kombinationstherapien mit Immuntherapeutika (z. B. zur Förderung immunogener Zellnekrose) sowie intraoperative Anwendungen zur Vermeidung von Mikrometastasen. Jede dieser Anwendungen erfordert jedoch spezifische Validierungsstudien und die Entwicklung sicherer klinischer Workflows.

Technische und regulatorische Herausforderungen

Trotz der Vorteile bestehen technische Hürden: die Standardisierung der Nanomaterialien hinsichtlich Größe, Morphologie und Oberflächenchemie, die Kontrolle der Partikelaggregation im biologischen Milieu und die Sicherstellung reproduzierbarer photothermischer Effekte bei variabler Gewebestruktur. Zusätzlich sind regulatorische Fragestellungen zu klären: Reicht eine Zulassung als Medizinprodukt (Device), als Arzneimittel (Drug) oder als Kombination aus beidem? Die Klassifizierung beeinflusst die erforderlichen Prüfverfahren, Zulassungsdauer und Kosten erheblich.

Weitere sicherheitsrelevante Aspekte sind mögliche Langzeitfolgen nach Partikelablagerung, immunologische Reaktionen, sowie Wechselwirkungen mit anderen Therapien. Um die Akzeptanz bei Ärztinnen und Ärzten zu erhöhen, sind belastbare klinische Daten nötig, die Wirksamkeit, Sicherheit und Vorteile gegenüber etablierten Verfahren klar demonstrieren.

Fazit

Die LED‑getriebene Aktivierung von SnOx‑Nanoflakes stellt einen bemerkenswerten Fortschritt in der photothermischen Krebstherapie dar. Durch die Verbindung aus selektiver Erhitzung, Kostenersparnis und möglicher Portabilität bietet die Methode einen vielversprechenden Weg hin zu sichereren, zugänglicheren Behandlungsoptionen für oberflächliche Tumoren wie Hautkrebs und potenziell auch als adjuvante Therapie bei anderen Tumorarten. Entscheidend wird sein, die vorgestellten in‑vitro‑Befunde durch systematische präklinische und klinische Studien zu bestätigen, regulatorische Hürden zu überwinden und praktikable, benutzerfreundliche Geräte zu entwickeln.

Kurzfristig liegt der Fokus auf weiteren Labor- und Tierstudien zur Validierung von Sicherheit und Biodistribution, der Optimierung von Partikeloberflächen für gezielte Tumorzellbindung und der Ingenieursarbeit zur Entwicklung klinisch einsetzbarer LED‑Applikatoren. Langfristig könnte diese Technologie dazu beitragen, nicht-invasive photothermische Therapien weltweit verfügbarer und wirtschaftlich tragbar zu machen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen