6 Minuten

Ungewöhnlicher Hybridzustand von Wasser enthüllt

Wasser ist im Alltag vertraut, zeigt auf nanoskopischer Ebene jedoch überraschende Phasen. Ein Forschungsteam in Japan berichtet, dass Wasser, wenn es in extrem schmalen Kanälen eingeschlossen ist, gleichzeitig Eigenschaften von Feststoff und Flüssigkeit aufweisen kann. Diese hybride Konfiguration, verbunden mit dem so genannten Premelting‑Zustand, war theoretisch vorhergesagt worden, blieb aber bis jetzt schwer direkt zu beobachten.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Bedeutung

Auf molekularer Ebene entscheidet die Vernetzung durch Wasserstoffbrücken und die Beweglichkeit der Moleküle über den Unterschied zwischen flüssigem Wasser und Eis. In makroskopischem Eis sind H2O‑Moleküle in einem geordneten Kristallgitter fixiert. In flüssigem Wasser bilden und brechen Wasserstoffbrücken kontinuierlich, wodurch Moleküle rotieren und sich verschieben können. Der Premelting‑Zustand ist intermediär: Moleküle nehmen feste Positionen ähnlich einem Kristallgitter ein und behalten gleichzeitig erhebliche Rotations‑ oder Umorientierungsbewegungen, wie sie für eine Flüssigkeit typisch sind. Diese Koexistenz von positionaler Ordnung und dynamischer Bewegungsfreiheit stellt konventionelle Phasenkonzepte in Frage und vertieft unser Verständnis von Wasserstoffbrückennetzwerken.

Aus Sicht der Physik der kondensierten Materie ist der Premelting‑Zustand ein anschauliches Beispiel dafür, wie räumliche Beschränkung und Oberflächenwechselwirkungen thermodynamische Stabilität und kinetische Freiheitsgrade neu mischen können. Solche Phasen sind relevant für die Theorie von Phasenübergängen in niedrigen Dimensionen und liefern Einsichten dafür, wie kollektive Modi (z. B. Dreh‑ und Schwingungsmoden) in eng begrenzten Systemen einkoppeln.

Für Forschende in Chemie, Materialwissenschaften und Nanotechnologie ist das Verständnis nanokonfinierter Wasserzustände zentral: Es beeinflusst Reibungseigenschaften von Eis, das Verhalten von Wasser in biologischen Kanälen (z. B. Ionenkanäle oder Aquaporine), elektrochemische Schnittstellen und die Stabilität von in Eis eingeschlossenen Gasen. Außerdem eröffnet es Perspektiven für die gezielte Gestaltung von Eisnetzwerken zur Gasspeicherung oder als Grundlage neuartiger, wasserbasierter Materialien wie künstlicher Gas‑Hydrate.

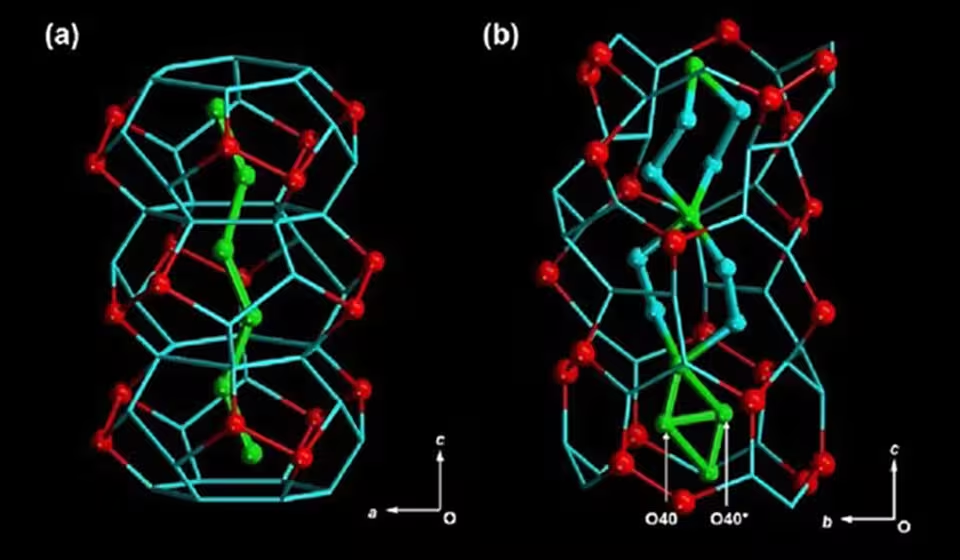

Links: unterkühltes Wasser (grün) in einer Nanopore. Rechts: Wasser‑Molekülcluster im Premelting‑Zustand mit einer Mischung aus Molekülen im flüssigen und im eisähnlichen Zustand. (Makoto Tadokoro/Tokyo University of Science, Japan)

Experimentelle Details: Schweres Wasser, Nanoporen und Deuterium‑NMR

Um den Premelting‑Zustand experimentell zu untersuchen, verwendeten die Forschenden schweres Wasser (D2O), bei dem die Wasserstoffatome durch Deuterium ersetzt sind. Deuterium trägt ein zusätzliches Neutron, was die Kernspin‑Eigenschaften verändert und D2O für empfindliche Kernspinresonanzmethoden (NMR) besonders geeignet macht. Die erhöhte magnetische Kopplung und die charakteristischen Relaxationszeiten erleichtern die Auflösung unterschiedlicher dynamischer Beiträge in festen und beweglichen Anteilen.

Das Team synthetisierte stabförmige Kristalle mit hydrophilen Nanoporen von nur 1,6 Nanometern Breite. D2O wurde in diesen Kanälen gefroren, dann wurde die Probe schrittweise erwärmt, während molekulare Bewegungen mittels statischer Festkörper‑Deuterium‑NMR‑Spektroskopie überwacht wurden. Diese Technik erlaubt es, Drehbewegungen, Umorientierungszeiten und anisotrope Freiheitsgrade in stark eingeschränkten Umgebungen zu unterscheiden.

Die NMR‑Spektren zeigten eine geschichtete, hierarchische Struktur innerhalb des eingeschränkten Kanals: Es bildeten sich drei unterschiedliche Bereiche mit separaten dynamischen Charakteristika. In der innersten Schicht waren Moleküle im Wesentlichen ortsfest und zeigten die typischen Signale von eingefrorenem Wasser; die äußere Schicht zeigte schnelle Reorientierungen, die flüssigkeitsähnliches Verhalten widerspiegeln; dazwischen lag eine intermediäre Schicht mit gemischtem Verhalten. Diese geschichtete Anordnung stützt die Vorstellung einer Premelting‑Region, in der gefrorenes und mobiles Wasser auf molekularer Skala koexistieren.

Technisch bedeutet das: Die NMR‑Signale können in Beiträge mit unterschiedlichen Relaxationszeiten (T1, T2) und in charakteristische Linienformen aufgeteilt werden; aus deren Temperaturabhängigkeit und Intensitätsverteilung lassen sich Differenzierungen zwischen struktureller Ordnung und dynamischer Beweglichkeit ableiten. Solche Messdatensätze werden häufig mit Modellrechnungen und numerischen Simulationen verglichen, um räumliche Verteilungen und Korrelationen zu rekonstruieren.

Zentrale Entdeckungen und Konsequenzen

Die direkten NMR‑Belege klären, wie starke Nanokonfinierung und Oberflächenwechselwirkungen Wasserstoffbrücken verändern und dadurch Phasenverhalten neu definieren. Unter extremen Größenbegrenzungen kann Wasser strukturell geordnet bleiben und gleichzeitig Rotationsbewegungen aufrechterhalten — ein Zustand, der im makroskopischen Eis normalerweise nicht auftritt. Diese Beobachtungen ergänzen frühere Befunde, dass nanokonfinierte Flüssigkeiten veränderte elektrische Eigenschaften zeigen können, nahe dem absoluten Nullpunkt flüssig bleiben oder unter bestimmten chemischen und geometrischen Bedingungen bei ungewöhnlich hohen Temperaturen gefrieren.

Makoto Tadokoro, Erstautor der Studie, erklärt, dass der Premelting‑Zustand «das Schmelzen unvollständig hydrogenvernetzter H2O‑Schichten beschreibt, bevor die vollständig gefrorene Eisstruktur beim Erwärmen beginnt zu schmelzen», und dass er «eine neuartige Phase von Wasser darstellt, in der gefrorene H2O‑Schichten und langsam bewegliche H2O‑Schichten koexistieren». Solche präzisen Formulierungen sind wichtig, weil sie die Existenz klar differenzierbarer Subpopulationen von Molekülen in einem einzigen strukturellen Ensemble betonen.

Die Implikationen für Materialdesign und angewandte Forschung sind vielschichtig. Ein kontrolliertes Premelting‑Verhalten kann etwa die mechanische Reibung von Eisoberflächen modulieren — relevant für Transport, Sportgeräte oder Gefährdungsanalysen in kalten Umgebungen. In der Nanofluidik könnten geschichtete Mobilitätsprofile den Ionen‑ und Molekültransport in engen Kanälen beeinflussen, was für Bioinspirierte Filter, Sensorik oder selektive Trennungstechnologien bedeutsam ist.

Darüber hinaus beeinflusst die Koexistenz von geordneter Struktur und beweglichen Komponenten die Wärmeleitfähigkeit und die Dielektrizitätsantwort nanokonfinierter Wasserschichten. Diese physikalischen Größen sind entscheidend für elektrochemische Systeme, Batterien und Brennstoffzellen, in denen Wasser bzw. hydratisierte Ionen in engen Poren operieren.

Zukunftsaussichten und Forschungsperspektiven

Die Autoren schlagen eine Reihe weiterführender Untersuchungen vor, um allgemeine Regeln für die Phasen von nanokonfiniertem Wasser zu etablieren. Dazu gehören systematische Variationen der Porengrößen, der Oberflächenchemie (hydrophil vs. hydrophob), und der isotopischen Zusammensetzung (z. B. Mischungen aus H2O und D2O). Solche Studien helfen zu klären, in welchem Parameterraum Premelting‑Phasen stabil sind und wie Oberflächenbindung die Koexistenz von festen und beweglichen Anteilen fördert.

Kombinationen von Methoden werden besonders empfohlen: Die Verbindung von Deuterium‑NMR mit komplementären Techniken wie Neutronenstreuung, Röntgenstreuung und Molekulardynamik‑Simulationen kann lokale Strukturinformationen, zeitliche Korrelationen und molekulare Mechanismen auflösen. Neutronenstreuung zum Beispiel ist sensitiv gegenüber Wasserstoffpositionen und eignet sich gut zur Bestimmung von Dichte‑ und Ordnungsprofilen in Poren; Molekulardynamik liefert atomistische Szenarien für Wasserstoffbrückenbildung und Relaxationsprozesse.

Praktische Anwendungen könnten die Entwicklung neuartiger Konzepte zur Gasspeicherung (z. B. Einschluss von Wasserstoff oder Methan in entwickelten Eisnetzwerken) voranbringen. Auch die Kryokonservierung biologischer Proben könnte profitieren, wenn man Eisnetzwerke so gestaltet, dass schädliche Eiskristalle reduziert werden, während eine kontrollierte Beweglichkeit von Wasser erhalten bleibt. In der Heterogenkatalyse wiederum könnten hybride Wasserphasen an Grenzflächen Reaktionswege und Aktivierungsbarrieren verändern, was zu neuartigen katalytischen Umgebungen führen kann.

Praktische und theoretische Implikationen

Aus theoretischer Sicht erweitern die Ergebnisse die klassische Phasentheorie, indem sie zeigen, dass räumlich eingeschränkte Systeme Phasen mit gemischten Ordnungsparametern stabilisieren können. Solche Erkenntnisse sind relevant für Modelle, die nicht nur freie Energie‑Minima, sondern auch kinetische Barrieren und Oberflächenenergie berücksichtigen.

Auf der praktischen Ebene lassen sich potenzielle Anwendungen in mehreren Technologiefeldern identifizieren:

- Gasspeicherung: Design von porösen Materialien und Eisnetzwerken zur Einlagerung von H2 oder CH4.

- Kryokonservierung: Kontrolle von Eiskristallbildung zum Schutz biologischer Strukturen.

- Nanofluidische Filter: Nutzung von geschichteten Mobilitätsprofilen für selektive Trennung.

- Katalyse und Elektrochemie: Anpassung der Grenzflächen‑Wasserstruktur zur Beeinflussung von Reaktionskinetik und Ionenmobilität.

Die Erkenntnis, dass Wasserstoffbrückennetze unter Nanokonfinierung neuartige Lokalordnungen annehmen können, eröffnet damit sowohl grundlegende als auch angewandte Forschungsfelder.

Fazit

Die Studie liefert direkte experimentelle Evidenz dafür, dass Wasser, das auf Sub‑2‑Nanometer‑Kanäle beschränkt ist, in einen Premelting‑Regime eintreten kann, in dem kristalline Ordnungsanteile mit flüssigkeitsähnlicher Beweglichkeit kombiniert auftreten. Dieses verfeinerte Bild nanokonfinierter Wasserphasen erweitert die fundamentale Phasentheorie und öffnet Wege für Materialien und Anwendungen, die Wassers einzigartige nanoskalige Eigenschaften gezielt nutzen. Weitere interdisziplinäre Arbeiten sind notwendig, um die beobachteten Effekte auf breitere Materialklassen zu übertragen und technische Umsetzungen zu realisieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen