8 Minuten

Psychedelika und Immunkontrolle: Eine neue Forschungsgrenze

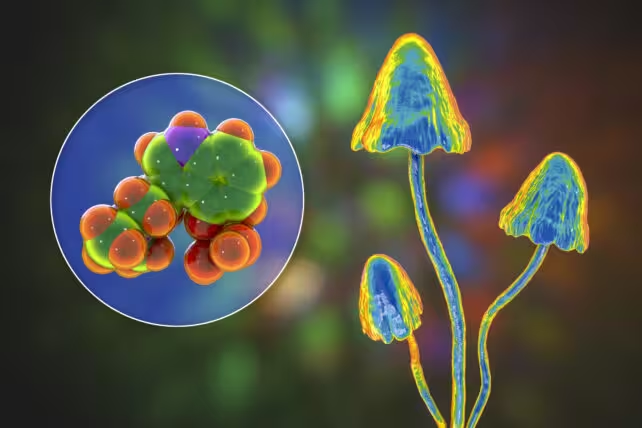

Psychedelische Verbindungen, die lange in der Gegenkultur verankert waren, gewinnen als Gegenstand biomedizinischer Forschung erneut an Bedeutung. Neben ihren bekannten Effekten auf Wahrnehmung und Stimmung zeigen Substanzen wie Psilocybin (aus sogenannten „Magic Mushrooms“), DMT (in Ayahuasca), LSD und verwandte Liganden konsistente Hinweise auf Immunmodulation in Laboruntersuchungen und frühen klinischen Studien. Da Entzündungsprozesse die Basis vieler chronischer Erkrankungen bilden – von rheumatoider Arthritis und Asthma über Depression bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen – prüfen Forschende, ob Psychedelika oder darauf basierende Medikamente schädliche Immunantworten gezielt drosseln können, ohne die gesamte Immunabwehr zu unterdrücken.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Wie Psychedelika mit Immunwegen interagieren

Die meisten klassischen Psychedelika entfalten ihre zentralen Effekte durch Aktivierung des 5-HT2A-Rezeptors, einer Unterform des Serotoninrezeptors, die intrazelluläre Signalkaskaden in Neuronen auslöst. Zunehmende Evidenz zeigt jedoch, dass diese Verbindungen auch periphere Immunzellen sowie im Gehirn ansässige Immunzellen (Mikroglia) beeinflussen und dadurch entzündliche Signalwege modulieren können. In Zellkultur- und Tiermodellen reduzierten bestimmte Psychedelika die Ausschüttung proinflammatorischer Zytokine – Proteinbotenstoffe wie TNF-alpha und IL-6 –, die Gewebeschädigung fördern und chronische Entzündungen aufrechterhalten.

Experimentelle Mechanismen und molekulare Hinweise

Mechanistisch deuten Daten darauf hin, dass Aktivierung von 5-HT2A und verwandten Rezeptoren in Immunzellen alternative intrazelluläre Pfade stimuliert, etwa die Regulation von NF-κB, MAP-Kinasen und Interferon-assoziierten Signalen. Diese Signalwege sind zentral für die Transkription proinflammatorischer Gene. Darüber hinaus zeigt sich, dass bestimmte Indol- oder Phenethylamin-Derivate anti-entzündliche Genprofile induzieren, ohne die zelluläre Lebensfähigkeit negativ zu beeinflussen. Solche differenzierten Effekte legen nahe, dass therapeutische Immunmodulation möglich ist, ohne eine generelle Immunsuppression zu verursachen.

Labor- und Tierbefunde

In vitro-Experimente mit humanen Immunzellen und in vivo-Tierstudien berichten, dass DMT, LSD und die Phenethylamin-Verbindung (R)-DOI die Zytokinproduktion verringern und die Immunaktivierung nach entzündlichem Stimulus abschwächen können. Bemerkenswert ist, dass einige präklinische Modelle zeigen, dass diese entzündungshemmenden Effekte ohne die breite Immunsuppression auftreten, die typisch für Glukokortikoid-Steroide ist und Patienten gegenüber Infektionen verwundbar macht. In einem Asthma-Modell führten zwei strukturell verwandte serotonerge Verbindungen zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen: (R)-DOI kehrte die Atemwegsentzündung vollständig um, während das Analogon (R)-DOTFM keine Wirkung zeigte – ein Hinweis darauf, dass antiinflammatorische Aktivität von halluzinogener Potenz trennbar sein könnte.

Humanstudien und erste klinische Signale

Frühe klinische Arbeiten stimmen mit mechanistischen Daten überein. Eine randomisierte Studie mit 60 gesunden Freiwilligen fand, dass eine Einzeldosis Psilocybin die Blutkonzentrationen zentraler Entzündungsmarker, darunter TNF-alpha und IL-6, für bis zu eine Woche nach Gabe senkte. Separat beobachteten klinische Studien mit Ayahuasca (das DMT enthält) bei Menschen mit therapieresistenter Depression Abnahmen des C-reaktiven Proteins (CRP), eines etablierten Markers systemischer Entzündung; in diesen Studien korrelierte das Ausmaß der CRP-Reduktion mit Verbesserungen depressiver Symptome.

Interpretationsspielräume und Limitationen

Diese Befunde stützen eine wachsende Hypothese in der Psychoneuroimmunologie: Entzündung trägt zu bestimmten affektiven Störungen bei, und die Reduktion inflammatorischer Signalwege könnte ein Mechanismus sein, durch den psychedelisch gestützte Therapien antidepressive Effekte vermitteln. Dennoch sind die bisherigen Humanstudien in ihrer Aussagekraft eingeschränkt – oft durch kleine Stichprobengrößen, heterogene Vorerfahrungen der Teilnehmer mit Psychedelika sowie die praktische Schwierigkeit, Probanden zu verblinden, wenn subjektive Effekte die Placebo-Kontrolle erschweren. Erwartungshaltung und Kontext („Set und Setting") beeinflussen Stimmung und möglicherweise physiologische Endpunkte, was die Interpretation kompliziert.

Biomarker, Zeitfenster und klinische Endpunkte

Um klinische Relevanz zu belegen, müssen Untersuchungen neben kurzfristigen Zytokinveränderungen auch längerfristige Biomarker, Immunphänotypen (z. B. Verteilung von Monozyten-Subtypen, T-Zell-Aktivierungsmarker) und valide klinische Endpunkte (z. B. Schmerzeinschränkung, Funktionsscore bei Autoimmunerkrankungen) erfassen. Zeitliche Dynamiken sind wichtig: Einige Marker können innerhalb von Stunden sinken, andere erst Tage oder Wochen, und die Korrelation mit klinischer Besserung muss systematisch geprüft werden.

Entwicklung nicht-halluzinogener, „psychedelic‑inspirierter" Medikamente

Um therapeutisches immunmodulatorisches Potenzial zu nutzen, ohne Halluzinationen auszulösen, entwickeln Forschende und Unternehmen sogenannte "psychedelic-informed but psychedelic-inactive" Moleküle – informell auch als "Pipi"-Medikamente bezeichnet. Diese Wirkstoffe sind darauf ausgelegt, dieselben oder verwandte molekulare Ziele zu modulieren, die therapeutische Effekte vermitteln, dabei aber die Signalereignisse zu vermeiden, die veränderte Wahrnehmung verursachen. Beispiele in früher Entwicklung sind DLX-001 und DLX-159 von Delix Therapeutics, die in präklinischen Tests antidepressiv-ähnliche Signale zeigten, ohne einen vollständigen psychedelischen Bewusstseinszustand auszulösen.

Designprinzipien und pharmakologische Strategien

Die chemische Modifikation von Liganden zielt darauf ab, affinitäts- und konformationsspezifische Interaktionen mit 5-HT2A-Rezeptoren oder kooperativen GPCR-Signalpfaden so zu verändern, dass therapeutische Zielpfade aktiviert werden, während transkriptionelle Programme, die mit Halluzination assoziiert sind, minimiert werden. Zusätzlich werden allosterische Modulatoren, biased agonists und Signalpfad-selektive Moleküle untersucht, um gewünschte immunmodulatorische Profile zu erreichen. Solche Strategien erfordern detaillierte Pharmakodynamik- und Pharmakokinetikdaten sowie translational geeignete Tiermodelle.

Therapeutische Chancen ohne Psychotherapie-Begleitung

Wenn entzündungshemmende Vorteile von halluzinogenen Effekten getrennt werden können, könnten diese Next‑Generation‑Agenten neue Therapiekategorien für Autoimmun‑ und Entzündungskrankheiten schaffen – ohne die regulatorischen, logistischen und personellen Hürden, die mit psychedelischer Psychotherapie verbunden sind. Das würde die Einsatzbreite vergrößern, von neurologischen Entzündungsprozessen bis zu rheumatologischen Erkrankungen und chronischen Schmerzsyndromen.

Wesentliche Implikationen und Forschungsprioritäten

Die Einführung eines neuartigen antiinflammatorischen Mechanismus hätte mehrere Folgen: Sie könnte die therapeutischen Optionen für chronische entzündliche und neuroinflammatorische Erkrankungen erweitern; die Abhängigkeit von breit wirkenden Immunsuppressiva verringern; und das Verständnis dafür vertiefen, wie neuromodulatorische Rezeptoren die periphere Immunität beeinflussen. Kritische nächste Schritte sind größere, gut kontrollierte klinische Studien mit Patientengruppen, die etablierte entzündliche Erkrankungen aufweisen; verbesserte Placebo- und Maskierungsstrategien (zum Beispiel aktive Vergleichsubstanzen, die einige subjektive Effekte nachahmen, aber keine Immunwirkung haben); sowie detaillierte molekulare Studien, um die intrazellulären Pfade zu kartieren, die Immunantworten vermitteln.

Priorisierte Forschungsziele

- Langzeitdaten zur Sicherheit und Wirksamkeit in Patienten mit Autoimmun- und chronisch entzündlichen Erkrankungen sammeln.

- Standardisierte Panels für Immunbiomarker und Immunphänotypisierung etablieren (Zytokine, CRP, Zell‑Subset‑Analysen, Genexpressionsprofile).

- Mechanistische Studien zur Signalwegebene (z. B. NF-κB, JAK/STAT, MAPK) durchführen, um off-target-Effekte zu minimieren.

- Entwicklung und Validierung von aktiven Placebo‑Kontrollbedingungen, die die Herausforderung der Verblindung adressieren.

Expertinnen- und Experteneinsicht

"Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass Psychedelika die Immunsignalgebung auf eine Weise modulieren, die wir vor zehn Jahren nicht erwartet hätten", sagt Dr. Elena Moreno, Immunopharmakologin an der University of Cambridge. "Wenn wir Rezeptor‑ und Downstream‑Pfaden identifizieren können, die für antiinflammatorische Effekte verantwortlich sind, können wir Therapien entwerfen, die klinischen Nutzen behalten, ohne die psychoaktive Komponente. Das wäre ein großer Fortschritt für Patienten mit chronischen Entzündungserkrankungen."

Regulatorische und klinische Herausforderungen

Trotz vielversprechender Ergebnisse bestehen regulatorische Hürden. Viele Psychedelika sind in zahlreichen Rechtsordnungen als kontrollierte Substanzen gelistet, was Zulassung, Herstellung und Distribution von Studienpräparaten verkompliziert. Ethik- und klinische Rahmenwerke müssen zudem für Interventionen entwickelt werden, die traditionell therapeutische Begleitung während akuter subjektiver Effekte erfordern. Für nicht-halluzinogene Derivate werden Regulierungsbehörden robuste Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten verlangen, bevor diese Wirkstoffe als Standardentzünder oder immunmodulierende Medikamente positioniert werden können.

Operationalisierung klinischer Studien

Praktische Herausforderungen betreffen Logistik (Sourcing und GMP-Herstellung), Schulung von Studienpersonal, Sicherheitsüberwachung und die Gestaltung von Studienprotokollen, die Endpunkte für Immunmodulation konsistent erfassen. Ferner sind ethische Vorgaben zu berücksichtigen, insbesondere bei Vulnerablen Gruppen und bei Langzeitfolgen auf das zentrale Nervensystem.

Zukünftige Perspektiven

Die Integration von psychedelischer Pharmakologie mit Immunologie eröffnet einen Pfad für translationale Entdeckung: von mechanistischen Zellstudien über Tiermodelle hin zu gezielten klinischen Prüfungen bei Erkrankungen, bei denen Entzündung kausal beteiligt ist. Bestätigen laufende und zukünftige Studien reproduzierbare, bedeutsame Reduktionen von Zytokinen und inflammatorischen Biomarkern – und übersetzen sich diese Veränderungen in anhaltende klinische Verbesserungen – könnten Psychedelika oder deren Derivate die Grundlage für eine neue Klasse immune‑modulierender Medikamente bilden. Forschungsgruppen und Biotechunternehmen priorisieren diesen Ansatz bereits, indem sie Medicinalchemie mit moderner Immunphänotypisierung und biomarkergetriebenen Studiendesigns koppeln.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Translation

Ein erfolgreicher Translate‑Pfad erfordert enge Kooperation zwischen Pharmakologen, Immunologen, Klinikerinnen und Klinikern, Regulierungsbehörden sowie Patientengruppen. Kombinationen aus präklinischer Validierung, frühzeitiger Biomarkerentwicklung und adaptiven klinischen Designs können die Entwicklungszeit verkürzen und die Erfolgschancen erhöhen.

Fazit

Psychedelische Verbindungen zeichnen sich zunehmend als mehr aus als nur Instrumente der Psychopharmakologie: Sie können bislang unerkannte Stellschrauben der Immunregulation offenbaren. Frühe Labor‑ und Humanbefunde zeigen Reduktionen entzündlicher Mediatoren und Korrelationen mit Symptombesserungen bei affektiven Störungen. Zentrale Fragestellungen sind nun, ob diese Effekte in größeren, gut kontrollierten klinischen Populationen reproduzierbar sind, ob antiinflammatorische Mechanismen von halluzinogenen Effekten entkoppelbar sind und wie sich diese Erkenntnisse sicher und zugänglich in Therapieangebote übersetzen lassen. Das kommende Forschungsjahrzehnt wird entscheiden, ob das therapeutische Potenzial von Psychedelika über die Psyche hinauswächst und sich als praktikables Instrument gegen entzündungsgetriebene Erkrankungen etabliert.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen