9 Minuten

Haben Sie schon einmal Bier in ein klares Glas eingeschenkt, es für ein paar Minuten in die Sonne gestellt und sind dann zu einem seltsamen, „stinkigen“ Geruch zurückgekommen? Dieses unangenehme Aroma hat eine präzise chemische Ursache — und genau deshalb führen Brauereien, Produktdesigner und Verpackungsingenieure seit Jahrzehnten eine Debatte über die Flaschenfarbe. Dieser Artikel erklärt die Photochemie hinter dem sogenannten Lightstrike (auch Skunking genannt), beschreibt die historischen Gründe, warum braunes, grünes und klares Glas auf den Markt kamen, und stellt moderne Lösungen vor — von photostabilen Hopfenextrakten bis zu Aluminiumdosen — die das Gleichgewicht verschoben haben.

Ein Stinktier in der Flasche: wie Lightstrike (Skunking) wirklich entsteht

Lightstrike — von Brauern und Konsumenten meist „skunking“ genannt — ist eine photochemische Reaktion, bei der bestimmte aus dem Hopfen stammende Moleküle in übel riechende Schwefelverbindungen umgewandelt werden. Es handelt sich nicht um eine vage Form von Verderb, sondern um eine spezifische Abfolge molekularer Ereignisse, ausgelöst durch Licht, insbesondere durch Blau- und nahe-UV-Wellenlängen im Bereich von ungefähr 350 bis 500 Nanometern.

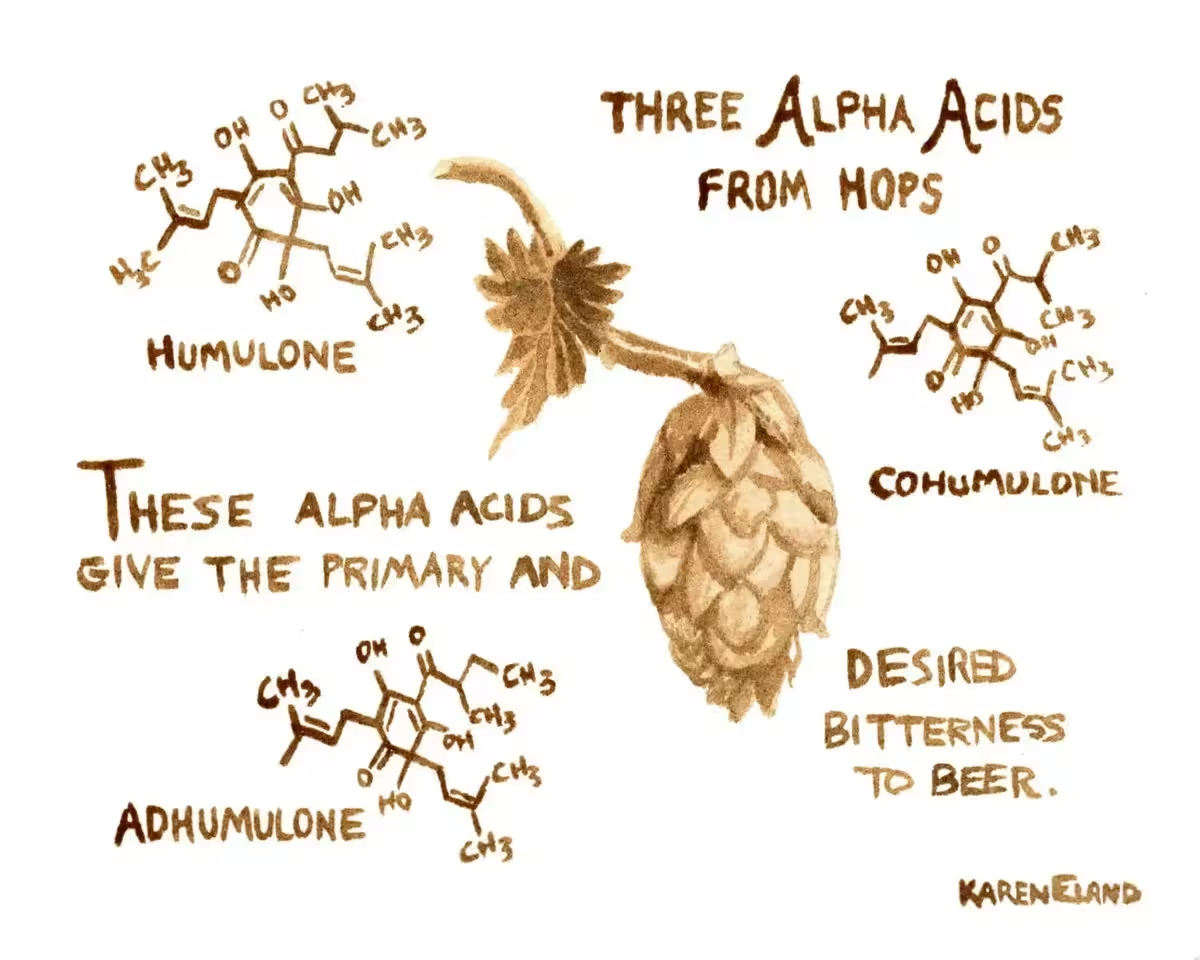

Vom Hopfen zum MBT: die molekulare Handlung

- Hopfen enthält bittere Verbindungen, die als Alpha-Säuren bezeichnet werden. Beim Kochen und bei der weiteren Verarbeitung werden diese Alpha-Säuren in Iso-Alpha-Säuren (auch Isohumulone genannt) umgewandelt — die Moleküle, die dem Bier Bitterkeit verleihen und am Aromaprofil mitwirken.

- Wenn Photonen im Blau-/nahe-UV-Bereich auf diese Iso-Alpha-Säuren treffen, kann die Lichtenergie chemische Bindungen aufbrechen — ein Prozess, der als Photolyse bekannt ist. Dabei entstehen kurzlebige Radikalfragmente.

- Riboflavin (Vitamin B2), das in vielen Bieren vorkommt, wirkt als Photosensibilisator. Es absorbiert Licht besonders effizient und katalysiert die Bildung reaktiver Radikale, wodurch die Reaktion beschleunigt wird.

- Diese Radikale reagieren mit winzigen Mengen schwefelhaltiger Nebenprodukte, die natürlicherweise im Bier vorhanden sind, und bilden 3‑Methyl‑2‑buten‑1‑thiol (MBT). MBT ist extrem geruchsintensiv und chemisch verwandt mit den Stoffen, die den üblen Geruch von Stinktiersekret verursachen.

Was MBT bemerkenswert (und für Brauer frustrierend) macht, ist die Empfindlichkeit der menschlichen Nase: Menschen können MBT bereits in Konzentrationen von wenigen Teilen pro Billion wahrnehmen. Schon wenige Sekunden Sonnenlicht auf einer klaren Flasche können ausreichen, um MBT zu erzeugen und das sensorische Profil dauerhaft zu beeinträchtigen. Neben dem unmittelbaren Geruch verändert MBT das Mundgefühl und die Wahrnehmung anderer Aromen, sodass das Bier nicht mehr wie beabsichtigt schmeckt.

Bernsteinfarbiges Glas: eine alte Lösung mit wissenschaftlicher Grundlage

Bernstein- oder braunes Glas wurde schon lange zum pragmatischen Goldstandard für Bier. Der Grund ist einfach: die Zusammensetzung. Bernsteinfarbenes Glas entsteht durch das Einbringen von Eisen-, Schwefel- und Kohlenstoff- oder anderen Färbeoxiden in die geschmolzene Glasmasse. Diese Mischung absorbiert UV-Strahlung und die blauen sichtbaren Wellenlängen, die photochemische Schäden auslösen, deutlich stärker.

Braunglas blockiert typischerweise die meisten Wellenlängen unterhalb von etwa 450–500 nm — genau das Licht, das die Lightstrike-Kaskade in Gang setzt. Moderne Braunglasformulierungen können mehr als 99 % der schädlichen UV-Anteile herausfiltern. Das Ergebnis ist eine einfache, passive Schutzmaßnahme: Weniger schädliches Licht erreicht die Hopfenmoleküle, wodurch deutlich weniger Radikale und folglich weniger MBT entstehen.

Historisch hatte die Dominanz von Bernstein-Glas noch eine weitere Ursache: die frühe Glasherstellung. Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert führten Verunreinigungen im Sand und im Brennstoff zu natürlich dunklerem Glas, und Brauer stellten fest, dass Bier in diesen Flaschen besser konserviert wurde. Mit der Industrialisierung der Glasherstellung wurde braunes Glas sowohl zu einer Schutztechnologie als auch zu einem industriellen Standard. Diese Kombination aus praktischer Erfahrung und materialwissenschaftlichem Effekt erklärt, warum braune Flaschen traditionell als technisch klug galten.

Grüne Flaschen: ein Kriegs-Kompromiss, der Stil wurde

Grüne Flaschen liegen im Schutzspektrum zwischen braunem und klarem Glas. Sie filtern einen Teil der UV-Strahlung, lassen jedoch mehr blaues Licht durch als Braunglas, wodurch das Bier anfälliger für Lightstrike bleibt. Warum aber werden so viele ikonische und teure Biere in grünes Glas abgefüllt?

Die kurze Antwort lautet: Geschichte und Marketing. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs wurden die spezifischen Rohstoffe und Ofenbedingungen, die für braunes Glas nötig waren, in Rüstungsindustrien umgelenkt oder waren knapp verfügbar. Hersteller stellten deshalb auf grünes Glas um, das mit gängigeren Oxiden wie Eisen und gelegentlich Chrom- oder Kupferspuren erzeugt werden konnte. Nach den Kriegen verbanden Absatzmärkte — vor allem in den USA — grüne Flaschen mit europäischen Importbieren hoher Qualität. Die Farbe Grün entwickelte sich so zu einem visuellen Signal für Prestige und Herkunft.

Im Lauf der Zeit übernahmen mehrere große Marken Grün als Teil ihrer Identität. Das hinterließ einen kulturellen Eindruck: Für viele Konsumenten signalisierte die grüne Flasche importierte Raffinesse, obwohl sie weniger Photoprotektion bot als Bernstein-Glas. Marketingeffekte, Markenstorytelling und Konsumentenwahrnehmung sind bis heute wichtige Gründe, warum grüne Flaschen weiterhin verwendet werden, trotz ihres technischen Nachteils im Hinblick auf Lichtschutz.

Klare Flaschen: Sonnenschein verkaufen — der Marketing-Trade-off

Klares, auch Flint-Glas genannt, bietet keinen photoprotektiven Filter: Sichtbares Licht und UV passieren nahezu unverändert. Das macht klare Flaschen am anfälligsten für Lightstrike. Trotzdem entscheiden sich manche Marken bewusst für Transparenz. Warum? Aus Marketinggründen — die optische Attraktivität der Bierfarbe, der „goldene“ Schimmer im Sonnenlicht und die unmittelbare Regalwirkung.

Marken wie Corona haben eine Identität rund um Sonne, Strand und eine kalte, klare Flasche aufgebaut. Um das Risiko zu managen, nutzen Brauer ergänzende Strategien: Zugabe von Zitrus-Aromen und säureverstärkenden Ritualen (die Limettenkeil-Tradition), Optimierung der Beleuchtung in der Lieferkette und neuerdings der Einsatz photostabiler Hopfenextrakte. Das sind jedoch Abschwächungen, keine vollständigen Heilmittel: MBT kann weiterhin entstehen, sobald genug Licht empfindliche Hopfenmoleküle erreicht.

Moderne Chemie und Verpackung: echte Lösungen gegen Lightstrike

In den letzten Jahrzehnten haben sich zwei parallele Lösungswege herausgebildet: die Veränderung der hopfenabgeleiteten Chemie und die Veränderung der Wechselwirkung der Verpackung mit Licht. Beide Ansätze haben die Zahl der durch Licht ruinierten Biere deutlich reduziert. Beides sind kombinierbare Hebel — Materialwissenschaft und organische Modifikation — die zusammen das Risiko minimieren können.

Photostabile Hopfenextrakte

Chemie- und Verfahrenstechniker entwickelten modifizierte Hopfenbitterstoffe, die gegenüber Photolyse resistenter sind. Dazu gehören umstrukturierte Iso-Alpha-Säure-Derivate — häufig unter Handelsnamen wie „light-stable“ Hopfenextrakten oder als RIAA (rearranged iso-alpha acids) vermarktet. Durch gezielte Änderung der Molekülstruktur reduziert man die Bildung radikaler Spezies bei Lichteinwirkung und senkt damit die MBT-Ausbeute drastisch.

Solche photostabilen Bitterstoffe erlauben es Brauern, klareres oder grünes Glas sicherer zu verwenden, ohne die gewünschte Bitterkeit zu verlieren. Viele Großbrauereien setzen diese Extrakte heute gezielt ein, wenn Verpackungstransparenz oder Markenidentität Priorität haben. Neben der chemischen Stabilität bieten manche Extrakte auch Vorteile in der Konsistenz von Chargen und der Lagerstabilität über längere Zeiträume.

Beschichtungen, Innenliner und unsichtbare UV-Filter

Eine weitere technische Lösung besteht darin, transparent wirkende Anti-UV-Beschichtungen auf Glas aufzubringen. Diese Schichten blockieren den schädlichen Spektralbereich, während die Flasche optisch klar bleibt. Im Inneren verhindern inerte Innenliner bei Dosen unerwünschte Metallaufnahme, die den Geschmack verändern könnte. Der Einsatz UV-blockierender Lacke oder äußerer Beschichtungen ermöglicht es einigen Marken, das Aussehen klarer Flaschen zu bewahren, ohne sich vollständig der Lichtanfälligkeit preiszugeben.

Die Revolution der Aluminiumdose

Wenn braunes Glas der traditionelle, technische Gewinner ist und photostabile Hopfen die chemische Umgehungslösung, dann sind Aluminiumdosen die umfassende Antwort. Metall-Dosen sind vollständig undurchlässig für Licht und verhindern photochemische Reaktionen grundsätzlich. Außerdem bieten Dosen exzellente Barrieren gegen Sauerstoff — einen zweiten wichtigen Faktor für Geschmacksveränderungen über die Zeit.

Neben dem Schutzaspekt sind Dosen leichter, günstiger im Versand, kühlen schneller und lassen sich sehr gut recyceln. Diese technischen Vorteile haben den Markt schnell verändert: In vielen Ländern machen Dosen inzwischen den wachsenden Anteil der verkauften abgefüllten Biere aus. Allerdings geben Dosen das taktile Erlebnis gegen Praktikabilität auf — viele Verbraucher schätzen weiterhin das Gewicht und das Geräusch einer Glasflasche.

Expert Insight

„Photochemie ist für Konsumenten oft unsichtbar, hat aber enorme Folgen für den Geschmack“, sagt Dr. Martin Keller, Sensorik-Chemiker und Verpackungswissenschaftler. „Wenn man versteht, welche Wellenlängen Reaktionen auslösen und warum bestimmte Hopfenmoleküle anfällig sind, können Brauereien eine kombinierte Strategie wählen: Verpackung, die Lichteinfall begrenzt, photostabile Bitterstoffe und Lieferketten, die Beleuchtungsbedingungen kontrollieren. Mit diesen drei Hebeln eliminiert man das Risiko von Skunking weitgehend, ohne die Markenidentität aufzugeben.“

Dr. Keller ergänzt: „Es ist ein interdisziplinäres Problem an der Schnittstelle von organischer Chemie, Materialwissenschaft und sensorischer Wahrnehmung. Deswegen haben Gärtner, Historiker und Ingenieure eine Rolle in der jahrhundertelangen Entwicklung von dunklen, schweren Flaschen hin zu den heute dominierenden Aluminiumdosen gespielt.“ Zusätzlich verweist er auf laufende Studien, die quantifizieren, wie Mischungen von Aromastoffen die Wahrnehmung von MBT beeinflussen können — ein praktischer Forschungsbereich, der Brauern hilft, Rezepturen und Verpackung besser aufeinander abzustimmen.

Verpackungswissenschaft und die Kompromisse, die Entscheidungen prägen

Die Wahl eines Behälters ist eine strategische Entscheidung, die Schutz, Kosten, Nachhaltigkeit und Markenbild in Balance bringen muss. Wichtige Überlegungen sind:

- Photoprotektion: Bernsteinfarbiges Glas und Dosen minimieren das Risiko von Lightstrike; grünes Glas bietet nur teilweisen Schutz.

- Sauerstoffbarriere: Dosen und richtig verschlossene Flaschen begrenzen den Sauerstoffeintrag besser als manche Alternativen und reduzieren Oxidationsrisiken.

- Einfluss der Lieferkette: Ladenbeleuchtung, Fenster in Lagern und Transportbedingungen können Flaschen schädlicher Strahlung aussetzen.

- Konsumentenwahrnehmung: Eine klare Flasche kann Impulskäufe durch visuelle Attraktivität steigern; eine bernsteinfarbene Flasche vermittelt Tradition und technische Vorsorge.

- Nachhaltigkeit: Aluminium ist sehr gut recycelbar und leicht, was den CO2-Fußabdruck im Vertrieb reduzieren kann; Glasrecyclingquoten und Lebenszykluswirkungen variieren je nach Region.

Bei der Bewertung von Verpackungen wägen Brauereien sensorische Risiken (Skunking und Oxidation) gegen Marketingziele und Umweltvorgaben ab. Die heutige Landschaft ist ein Mix aus Wissenschaft und Handwerk: Viele kleinere Brauereien bevorzugen weiterhin Glasflaschen aus sensorischen oder ästhetischen Gründen und setzen begleitende Maßnahmen wie photostabile Hopfen oder kontrollierte Beleuchtung ein, während volumenstarke Marken zunehmend Dosen wegen Effizienz und Schutz wählen.

Wohin Forschung und Technik steuern

Zukünftige Fortschritte werden voraussichtlich in drei Richtungen weitergehen: intelligentere Materialien, verbesserte Hopfenchemie und Sensorik in der Lieferkette. Vielversprechende Entwicklungen umfassen transparente Materialien, die selektiv blaues Licht blockieren und gleichzeitig kristallklar erscheinen, verbesserte Hopfenzüchtungen und Extraktionsverfahren, die schwefelvorläufer reduzieren, sowie IoT-basierte Lagerüberwachung, die übermäßige Lichtexposition oder Sauerstoffeintrag während Transport und Regalpräsenz meldet.

Akademische Gruppen und Industrieverbünde untersuchen außerdem sensorische Schwellenwerte detaillierter und kartieren, wie sehr geringe MBT-Konzentrationen mit anderen Aromaverbindungen interagieren. Das hilft Brauern, akzeptable Expositionsgrenzen zu quantifizieren und Rezepturen zu entwerfen, die Off-Noten maskieren oder resistenter gegenüber Lichtschäden sind, ohne den Charakter des Biers zu opfern.

Aus Verbrauchersicht sind die praktischen Schlussfolgerungen einfach: Stellen Sie abgefülltes Bier nicht in direktes Sonnenlicht, minimieren Sie die Exposition gegenüber heller Ladenbeleuchtung, wenn möglich, und wenn Ihnen gleichbleibende sensorische Qualität wichtig ist, ziehen Sie Dosen für Biere in Betracht, die längere Zeit in hellen Umgebungen verbringen werden.

Verpackungsdesign spiegelte einst Rohstoffknappheit, Tradition und ästhetische Wahl wider. Heute wird es durch Photochemie und Materialwissenschaft gelenkt. Der jahrzehntelange Wettstreit zwischen braunen, grünen und klaren Flaschen erzählt eine größere Geschichte darüber, wie Chemie, Geschichte und Marketing selbst die kleinsten Genüsse prägen — wie ein kaltes Bier an einem sonnigen Nachmittag.

Ob Sie nun das Gewicht einer Glasflasche oder die Praktikabilität einer Dose bevorzugen: Ein Verständnis von Lightstrike und Verpackungswissenschaft macht die Wahl fundierter. Beim nächsten Griff zu einem Kaltgetränk am Mittag wissen Sie genau, wovon die Rede ist: Ein paar Photonen können ein komplexes Gebräu im Bruchteil einer Sekunde verändern.

Kommentar hinterlassen