8 Minuten

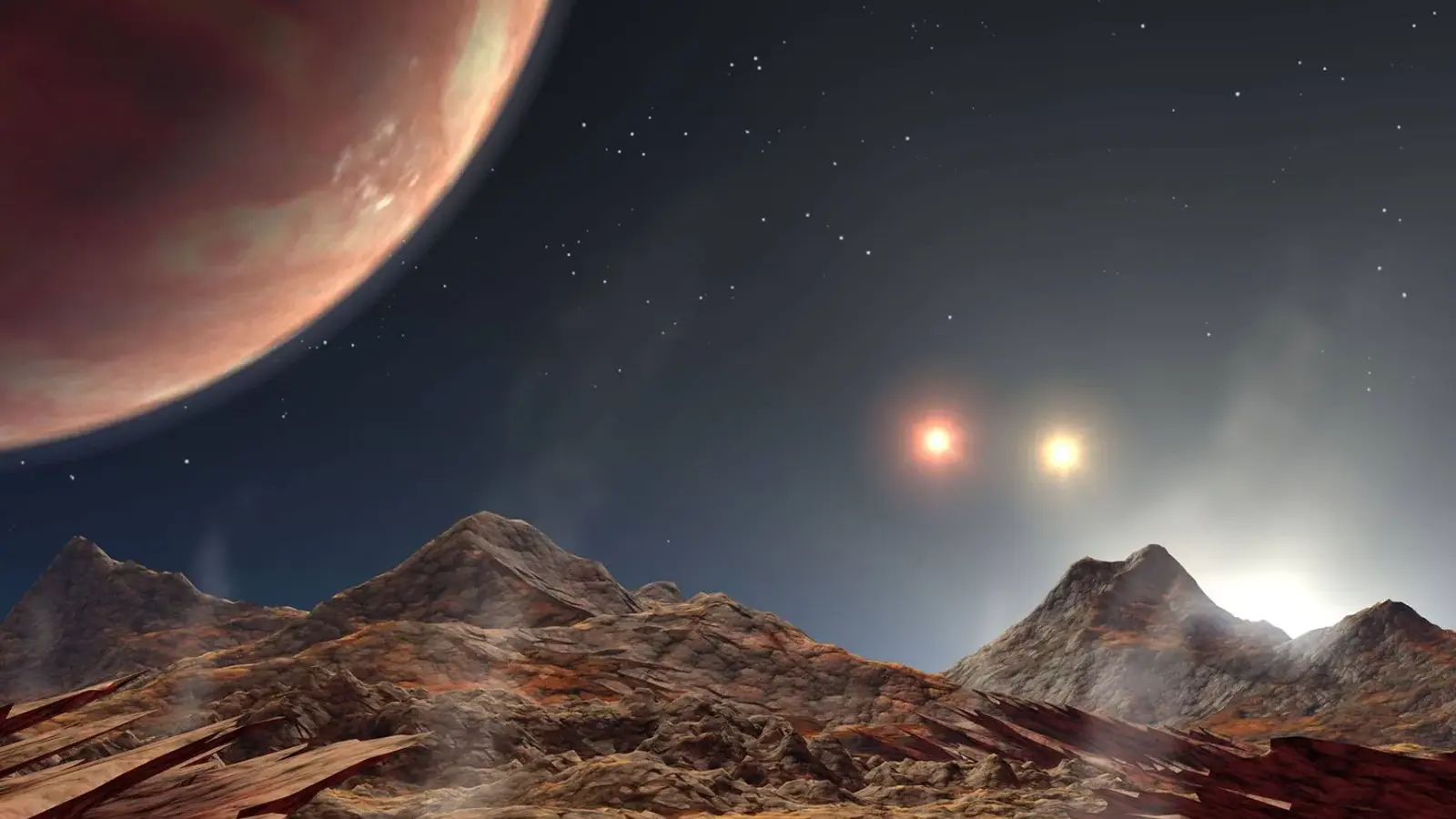

Astronominnen und Astronomen haben in dem System TOI-2267 drei erdgroße Exoplaneten entdeckt, die ein enges Doppelsternpaar umkreisen. Diese seltene Konfiguration erzeugt zwei Sonnenuntergänge und stellt etablierte Vorstellungen zur Planetenbildung in Doppelsternsystemen infrage.

Ein kompaktes Doppelsternsystem mit unerwarteter Planetenfamilie

TOI-2267 liegt in einer Entfernung von etwa 190 Lichtjahren zur Erde und gehört zu den sogenannten kompakten Doppelsternsystemen: zwei Sterne, die sehr dicht beieinander kreisen und gemeinsam ein dynamisch herausforderndes Umfeld bilden. Mithilfe der Daten des NASA-Satelliten Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) erkannten Forscherinnen und Forscher wiederkehrende Helligkeitseinbrüche, die auf Transits hindeuten — also auf das Vorbeiziehen kleiner Planeten vor ihren stellaren Wirten. Diese Signale deuten auf drei felsige Welten hin, die in ihrer Größe der Erde ähneln.

Wesentlich ist, dass alle drei Planeten das gemeinsame Schwerezentrum beider Sterne umkreisen: Es handelt sich um sogenannte zirkumbinäre Planeten. Für mögliche Beobachter auf diesen Welten würde das bedeuten, dass sie zwei separate Sonnenuntergänge erleben, weil sich beide Sterne unabhängig voneinander unter den Horizont bewegen können. Solch eine doppelte Beleuchtung hat Folgen für atmosphärische Dynamik, Klimamodelle und die langfristige Stabilität von Oberflächentemperaturen.

Die Entdeckung erweitert damit nicht nur die Liste bekannter Exoplaneten, sondern liefert zugleich einen natürlichen Prüfstand für Theorien zur Planetenentstehung in Systemen mit mehr als einem Stern. TOI-2267 wird so zu einem wertvollen Testfall für das Studium von zirkumbinären Systemen, der Transitmethoden und der Wechselwirkungen innerhalb komplexer Mehrkörpersysteme.

Warum diese Entdeckung Erwartungen umstürzt

Traditionell galten enge Doppelsterne als wenig förderlich für die Bildung und den Erhalt stabiler Planetenbahnen. Konventionelle Modelle zur Planetenbildung sagen voraus, dass starke gravitative Störungen die protoplanetaren Scheiben durcheinanderbringen, Akkretionsprozesse stören und damit die Bildung fester, langlebiger Planeten verhinderten. Vor allem in sehr kompakten Systemen werden Scheiben oft als trunciert oder zu instabil für die Bildung großer Planetesimale angesehen.

TOI-2267 widerspricht dieser Erwartung eindeutig: Obwohl es sich um eines der kältesten und kompaktesten bekannten Doppelsternpaare handelt, in dem transitorientierte Planeten gefunden wurden, beherbergt es mindestens drei kleine, felsige Planeten. Diese Tatsache legt nahe, dass die Prozesse der Planetenentstehung robuster sind als bislang angenommen oder dass besondere Umstände die Bildung und den Erhalt von Planeten im inneren Bereich dieser Systeme ermöglichten. Mögliche Mechanismen reichen von einer frühen Stabilisierung der protoplanetaren Scheibe bis zu Migration und Akkretion in Nischen, die gravitative Störungen umgehen.

Was das über Planetenbildung aussagt

Die Existenz kleiner Planeten in einem derart dynamisch komplexen Umfeld deutet darauf hin, dass die Planetenbildung mehrere, teils konkurrierende Pfade haben kann, von denen einige bislang unterbewertet wurden. Denkbare Erklärungen beinhalten unter anderem:

- Frühe Scheibenstabilisierung: Die protoplanetare Scheibe könnte sich rasch in eine Konfiguration verfestigt haben, die gravitative Scherkräfte ausglich und es Materieansammlungen erlaubte, zu Planetesimalen zusammenzufallen.

- Pebble- und Planetesimalakkretion: Kleine Körner und Planetesimale könnten durch lokale Dichtefluktuationen oder Druckfallen effizient gewachsen sein, sodass größere Körper trotz starker Störungen entstehen konnten.

- Migration in sichere Nischen: Embryonale Planeten könnten sich durch Wechselwirkung mit Gas und Staub in stabilere Bahnen verlagert haben, z. B. in resonante oder periodisch geschützte Zonen, wo gravitative Wechselwirkungen reduziert sind.

Die Analyse von TOI-2267 bietet damit ein anschauliches Labor, um Modelle von Akkretion, Migration und langfristiger Bahnstabilität in Doppelsternumgebungen zu verfeinern. Computergestützte N‑Körper-Simulationen, hydrodynamische Modellrechnungen und Vergleiche mit beobachteten Transitdaten lassen Rückschlüsse auf zeitliche Abläufe und kritische Parameter zu, etwa die Masseverteilung in der Scheibe, das Viskositätsniveau und die Migrationsraten von jungen Planeten.

Zusätzlich kann die Untersuchung solcher Systeme Hinweise auf die Häufigkeit zirkumbinärer Exoplaneten und deren typischer Architektur liefern: Wie häufig sind erdgroße Planeten in engen Dualsternsystemen? Welche Bahngrößen und Exzentrizitäten sind typisch? Solche Fragen betreffen direkt die Astrobiologie, da die Umgebungsbedingungen auf zirkumbinären Planeten deutliche Unterschiede zu Ein-Stern-Systemen aufweisen können.

Wie die Planeten gefunden und verifiziert wurden

Die Entdeckung begann mit einer systematischen Auswertung der TESS-Daten: TESS überwacht regelmäßig große Himmelsareale und registriert minime Helligkeitsänderungen, die durch planetare Transits verursacht werden. In den Lichtkurven von TOI-2267 fanden die Forscherinnen und Forscher periodische Dips, die konsistent mit drei verschiedenen Transitsignalen waren. Um die Signale zuverlässig zu extrahieren, setzten die Teams ein spezialisiertes Detektionsprogramm mit dem Spitznamen "Sherlock" ein — ein Algorithmus, der darauf ausgelegt ist, wiederkehrende Transitmuster gegen Rauschen und stellare Aktivität abzugrenzen.

Die ersten Hinweise aus dem Weltraum wurden durch bodengebundene Nachbeobachtungen bestätigt. Kleinere Netzwerke von Teleskopen, die auf kühlere und lichtschwächere Sterne optimiert sind, spielten dabei eine entscheidende Rolle: Einrichtungen wie SPECULOOS und TRAPPIST lieferten präzise Photometrie, die Transitzeiten verfeinerte und astrophysikalische Falschpositiv-Szenarien ausschloss. Die Kombination aus TESS, Sherlock-Detektionen und SPECULOOS/TRAPPIST-Bestätigungen ermöglichte es, festzulegen, dass die Planeten Perioden besitzen, die zu Transitserien an beiden Sternkomponenten passen — eine Beobachtung, die bislang für bekannte Doppelsternsysteme einmalig ist.

Neben der Photometrie sind weitere Techniken für die solide Verifizierung geplant oder bereits gestartet. Radialgeschwindigkeits-Messungen können die Massen der Planeten einschränken, während Transit-Timing-Variationen (TTVs) Hinweise auf gegenseitige gravitative Wechselwirkungen und damit auf die Massenverhältnisse innerhalb des Systems geben. Auch der Ausschluss von Hintergrundverunreinigungen, Blend-Szenarien und variabler Sternaktivität gehört zum Verifizierungsprozess und wurde durch zeitliche und spektrale Analysen unterstützt.

Folgen und nächste Beobachtungsschritte

TOI-2267 gilt nun als das erste Doppelsternsystem, in dem Planeten beobachtet werden, die nahezu gleichzeitig vor beiden Komponenten transieren. Diese Eigenschaft eröffnet mehrere wissenschaftliche Handlungsfelder:

- Massenbestimmung per Radialgeschwindigkeit: Präzise Spektrografen wie HARPS, ESPRESSO oder zukünftige Instrumente an den ELT‑Klassen können die Radialgeschwindigkeits-Signale messen und so planetare Massen bestimmen oder zumindest enge Obergrenzen setzen.

- Dichtebestimmung und Zusammensetzungstests: Sind Massen bekannt, lassen sich Dichten berechnen und damit Aussagen über die Gesteins‑ oder Eisanteile treffen — entscheidend für die Klassifikation als felsige Welt.

- Atmosphärenaufklärung: Weltraumteleskope wie das James Webb Space Telescope (JWST) oder spezialisierte Missionen wie ARIEL könnten bei ausreichender Signalstärke Atmosphärenkomponenten detektieren, sofern es Atmosphären gibt. Sekundäre Finsternisse, Phasenlichtkurven und Transmissionensspektren erlauben Rückschlüsse auf Zusammensetzung, Wolken und Temperaturgradienten.

- Thermische Kartierung und Klimaeffekte: Die doppelte Beleuchtung durch zwei Sterne führt zu komplexen Temperaturverläufen auf der Planetenoberfläche und in der Atmosphäre. Messungen von Sekundärtransits oder Infrarot-Emissionsspektren könnten Temperaturkontraste und Hitzeverteilung sichtbar machen.

Für viele dieser Untersuchungen ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Weltraum- und Bodenobservatorien nötig. In naher Zukunft könnten auch extrem große Bodenteleskope (ELT, GMT, TMT) sowie hochpräzise Radialgeschwindigkeitsinstrumente entscheidende Daten liefern. Beobachtungsstrategien müssen dabei die simultanen Einflüsse beider Sterne berücksichtigen — etwa in der Auswertung von Transitdaten und in Modellen zur Strahlungsbilanz.

Wie die leitende Forscherin des Teams am Institut für Astrophysik von Andalusien (IAA‑CSIC) hervorhob, stellt TOI-2267 mehrere Rekorde auf: Es gehört zu den kältesten und kompaktesten bekannten Doppelsternpaaren, die transiterende Planeten besitzen, und ist das erste System, in dem Planeten vor beiden Sternen beobachtet wurden. Kurz gesagt: TOI-2267 zwingt die Fachwelt dazu, die Robustheit von Planetenbildung unter starken gravitativen Einflüssen neu zu bewerten.

Größere Bedeutung für die Exoplanetenforschung

Solche Entdeckungen erweitern unser Bild der planetaren Vielfalt in der Milchstraße. Sie zeigen, dass felsige Welten nicht nur in Ein-Stern-Systemen existieren, sondern auch in komplexen Mehrsternsystemen entstehen und langfristig überdauern können. Das hat Konsequenzen für die Suche nach potenziell bewohnbaren Welten (Habitability), die Statistik extrasolarer Planetenpopulationen und die Auslegung künftiger Suchprojekte.

Wichtig ist die kombinierte Methode: Weitfeld-Surveys wie TESS identifizieren Kandidaten, spezialisierte Detektionssoftware (z. B. "Sherlock") filtert vielversprechende Signale heraus, und bodengebundene Nachbeobachtungen (SPECULOOS, TRAPPIST) liefern die notwendige Bestätigung. Diese Synergie erhöht die Entdeckungsrate für ungewöhnliche Systeme und erlaubt es, Umgebungen zu untersuchen, die zuvor als unwahrscheinlich galten.

Auf theoretischer Ebene werden Modelle der Planetenentstehung und Stabilitätsanalysen von kompakten Doppelsternsystemen nachgeschärft werden müssen. Fragen, die künftig im Fokus stehen, sind unter anderem:

- Welche Rolle spielen Scheibeneigenschaften (Masse, Temperatur, Viskosität) bei der Entstehung zirkumbinärer Planeten?

- Welche Migrationspfade führen von der Entstehungsregion zu den heute beobachteten stabilen Bahnen?

- Welche Zeitfenster sind für die Akkretion kritischer Kerne vorhanden, bevor Stellares Feedback (z. B. Strahlungsdruck) die Scheibe auflöst?

Langfristig könnten Beobachtungen von Systemen wie TOI-2267 auch Rückschlüsse auf die Häufigkeit lebensfreundlicher Bedingungen im Universum zulassen. Während die bloße Anwesenheit einer felsigen Oberfläche noch keine Lebensfreundlichkeit garantiert, geben Messungen von Atmosphären, Temperaturverteilungen und chemischen Signaturen Hinweise darauf, ob solche Welten potenziell stabile, temperierte Regionen besitzen könnten.

Zum jetzigen Zeitpunkt bleibt die Vorstellung von zwei Sonnenuntergängen auf erdgroßen Exoplaneten ein eindrucksvolles Bild, das verdeutlicht: Das Universum hält weiterhin Überraschungen bereit, die unsere etablierten Annahmen fordern und das Spektrum denkbarer Planetensysteme erweitern.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen