8 Minuten

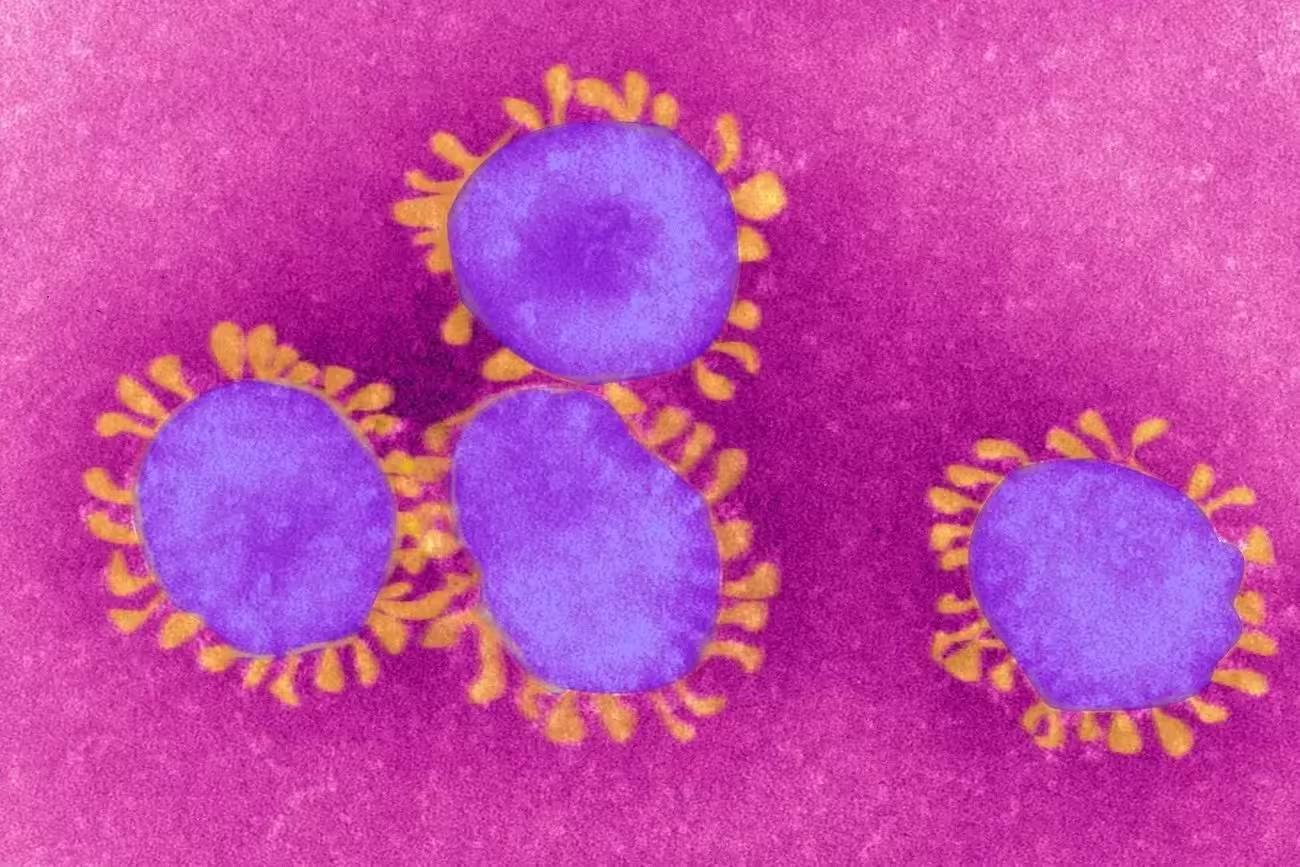

Eine neue Studie des Massachusetts General Hospital legt nahe, dass eine mütterliche COVID-19-Infektion während der Schwangerschaft die Wahrscheinlichkeit für neurodevelopmentale Diagnosen — einschließlich Autismus — bei Kindern bis zum Alter von drei Jahren erhöhen könnte. Forschende werteten elektronische Gesundheitsdaten aus den ersten Monaten der Pandemie aus, um besser zu verstehen, wie eine pränatale SARS-CoV-2-Exposition die Gehirnentwicklung beeinflussen kann.

Was die Studie untersuchte und welche Ergebnisse sie lieferte

Die Untersuchenden analysierten mehr als 18.000 Geburtsakten aus dem Zeitraum von März 2020 bis Mai 2021. Dabei verglichen sie Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft einen laborbestätigten COVID-19-Nachweis hatten, mit Kindern, deren Mütter negativ getestet worden waren. Erfasst wurden neurodevelopmentale Diagnosen, die bis zum dritten Geburtstag dokumentiert wurden; außerdem wurden mögliche Störfaktoren statistisch kontrolliert, um die Assoziationen genauer zu bewerten.

- Insgesamt erhielten 16,3 % der Kinder, deren Mütter in der Schwangerschaft an COVID-19 erkrankt waren, bis zum dritten Lebensjahr eine neurodevelopmentale Diagnose, gegenüber 9,7 % in der nicht infizierten Vergleichsgruppe.

- Nach Anpassung an potentielle Confounder schätzten die Forschenden ein ungefähr 1,3-fach erhöhtes Risiko (etwa 30 %) für eine neurodevelopmentale Störung nach mütterlicher Infektion.

- Bezogen auf Autismus im Besonderen hatten 2,7 % der Kinder in der maternal-COVID-Gruppe bis zum Alter von drei Jahren eine Autismus-Diagnose, verglichen mit 1,1 % in der Kontrollgruppe.

Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Obstetrics and Gynecology veröffentlicht und fügen sich in eine wachsende Literatur zu pränatalen Risiken, mütterlicher Immunantwort und frühkindlicher Entwicklung ein. Die Studie liefert quantitative Befunde zur Häufigkeit und relativen Risikoeinschätzung, stellt aber zugleich wichtige Fragen zu Mechanismen, zeitlichen Abfolgen und möglichen Interventionsstrategien.

Warum könnte mütterliche COVID-19 die fetale Gehirnentwicklung beeinflussen?

Es gilt als unwahrscheinlich, dass das SARS-CoV-2-Virus in den meisten Fällen direkt den Fötus infiziert, denn eine direkte Übertragung über die Plazenta scheint selten zu sein. Die führende Hypothese erklärt die beobachteten Assoziationen über mütterliche Immunaktivierung: Eine starke inflammatorische Reaktion auf die Infektion kann biochemische Signale im mütterlichen Blut und in der Plazenta verändern, die das sich entwickelnde Gehirn des Fötus erreichen und dort Einfluss auf Wachstumsprozesse nehmen. Vergleichbare Zusammenhänge sind aus früheren Studien zu mütterlicher Influenza oder Röteln (Rubella) bekannt.

Wie Immunaktivierung relevant sein kann

Entzündungsmediatoren wie proinflammatorische Zytokine, veränderte Hormonspiegel und Anpassungen der mütterlichen Physiologie während einer Infektion können neuronales Wachstum, Synaptogenese und andere kritische Vorgänge im fetalen Gehirn beeinflussen. Die Wirkung hängt stark vom Zeitpunkt der Exposition ab: Bestimmte Entwicklungsfenster, in denen neuronale Migration, Differenzierung oder Synapsenbildung besonders aktiv sind, könnten empfindlicher auf inflammatorische Signale reagieren. Darüber hinaus können niedrige bis moderate und schwere Verläufe unterschiedliche biologischen Signaturen erzeugen, die sich variabel auswirken.

Mechanistisch wird diskutiert, dass erhöhte Konzentrationen von Interleukinen (z. B. IL-6), Interferonen und anderen Zytokinen die Neurogenese modulieren oder die Entwicklung von Gliazellen beeinflussen könnten. Veränderungen in der Plazentafunktion durch systemische Entzündung — etwa gestörte Nährstoff- oder Sauerstoffzufuhr, veränderte Transportprozesse und Oxidationsstress — können zusätzliche Pfade sein, über die mütterliche Erkrankungen die fetale Neuroentwicklung beeinträchtigen. Tierexperimentelle Studien und biomarkerbasierte Humanstudien unterstützen diese Konzepte und zeigen, dass pränatale Immunaktivierung langfristige Effekte auf Verhalten und neuronale Netzwerke haben kann.

Zeitpunkt der Infektion, Geschlechtsunterschiede und die überwiegend ungeimpfte Kohorte

Die Studie hob zwei auffällige Muster hervor. Erstens war die Assoziation am stärksten, wenn die Infektion im dritten Trimester auftrat — eine Phase schnellen Gehirnwachstums, intensiver Myelinisierung und komplexer Netzwerkausbildung. Zweitens zeigte sich ein stärkeres relatives Risiko bei männlichen Nachkommen, was mit früheren Beobachtungen übereinstimmt, dass männliche fetale Gehirne gegenüber bestimmten pränatalen Stressoren empfindlicher reagieren können. Solche Geschlechtsunterschiede betreffen sowohl immunologische Reaktionen als auch die Regulation von Genen, die an der Gehirnentwicklung beteiligt sind.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der untersuchten Kohorte war der niedrige Impfstatus: Etwa 93 % der Schwangeren in der Studie hatten zum Studienbeginn Anfang 2020 keine COVID-19-Impfung erhalten. Das erlaubte den Forschenden, Effekte zu beobachten, die eher auf die natürliche Infektion als auf Impfantworten zurückzuführen sind. Gleichzeitig bedeutet dies, dass Schlussfolgerungen zur Rolle der Impfung — etwa inwiefern vorbestehender Impfschutz Risiken mindert — in dieser Studie nur eingeschränkt gültig sind. Folgeuntersuchungen mit geimpften Kohorten sind notwendig, um die protektive Wirkung von Impfungen in der Schwangerschaft zu quantifizieren.

Wichtig ist auch die Berücksichtigung weiterer Einflussgrößen: sozioökonomischer Status, Zugänge zur Gesundheitsversorgung, Begleiterkrankungen der Mutter (z. B. Stoffwechselerkrankungen, Adipositas, Präeklampsie), sowie sekundäre Effekte wie gestörte pränatale Betreuung oder veränderte psychosoziale Belastungen während der Pandemie. All diese Faktoren können sowohl das Risiko einer Infektion als auch die Entwicklung neurokognitiver Outcomes beeinflussen und sollten in Folgestudien detailliert berücksichtigt werden.

Folgen für werdende Eltern und Kliniker

Die Befunde begründen kein abschließendes Kausalitätsurteil, liefern jedoch zusätzliche Evidenz für einen Zusammenhang zwischen mütterlicher Infektion und späteren neurodevelopmentalen Ergebnissen. Für schwangere Personen, Angehörige und betreuende Fachkräfte bedeutet dies: Infektionsprävention bleibt ein zentraler Bestandteil der pränatalen Versorgung. Darüber hinaus unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung sorgfältiger Nachsorge, frühzeitiger Entwicklungs-Screenings und eines niedrigschwelligen Zugangs zu Interventionen, wenn Kinder mit pränataler SARS-CoV-2-Exposition Auffälligkeiten zeigen.

Praktische Empfehlungen, die aus der Studie abgeleitet werden können oder bereits in klinischen Leitlinien diskutiert werden, umfassen:

- Sorgfältige Dokumentation der mütterlichen Infektionsgeschichte in der Geburtsakte, um gezielte Nachverfolgung zu ermöglichen.

- Gezielte Altersscreenings für motorische, kognitive und soziale Entwicklung bei Kindern mit pränataler Exposition, idealerweise in enger Abstimmung mit Kinderärztinnen und -ärzten sowie Frühförderdiensten.

- Beratungsangebote für Eltern über frühe Anzeichen von Entwicklungsstörungen und über verfügbare Unterstützungsangebote wie Frühintervention, Logopädie und ergotherapeutische Maßnahmen.

- Verstärkte Impfberatung für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch, basierend auf dem aktuellen Evidenzstand zur Wirksamkeit und Sicherheit von COVID-19-Impfungen in der Schwangerschaft.

Die Autorinnen und Autoren betonen, dass zusätzliche Forschung nötig ist, um Langzeiteffekte zu bestätigen, die zugrunde liegenden biologischen Mechanismen weiter aufzuklären und zu prüfen, ob therapeutische Maßnahmen oder Impfungen während der Schwangerschaft das Risiko mindern können. In der klinischen Praxis empfiehlt sich eine ausgewogene Risikokommunikation: weder Informieren in alarmistischer Weise noch Bagatellisieren der potenziellen Risiken, sondern das Aufzeigen von Präventions- und Unterstützungsoptionen.

Worauf künftig geachtet werden sollte

Zukünftige Studien sollten Kinder deutlich über das dritte Lebensjahr hinaus verfolgen, da viele neurodevelopmentale Diagnosen erst später klar erkennbar oder diagnostizierbar werden. Wünschenswert sind prospektive Kohorten, die geimpfte und ungeimpfte Schwangere vergleichen, detaillierte Informationen zu Erkrankungsschweregraden, Behandlungsmaßnahmen (z. B. antivirale Therapien, Kortikosteroide) und Zeitpunkt der Infektion enthalten sowie biologische Marker der Entzündungsreaktion (z. B. Zytokinprofile, Plazenta-Befunde) integrieren. Solche multimodalen Datensätze würden helfen, direkte und indirekte Pfade der Risikoübermittlung zu unterscheiden und spezifische Mechanismen zu identifizieren.

Methodisch sollten Studien verschiedene statistische Ansätze kombinieren: robuste Adjustierungen für bekannte Confounder, Sensitivitätsanalysen, Stratifizierungen nach Trimester und Schweregrad sowie mediationsanalytische Verfahren, um potenzielle vermittelnde Prozesse zu quantifizieren. Zusätzlich können Bildgebungsstudien (z. B. MRT-Akquisitionen im Kindesalter), Genom- und Epigenom-Analysen sowie Tiermodelle ergänzende Einsichten in strukturelle, funktionelle und molekulare Veränderungen liefern.

Für Gesundheitssysteme und politische Entscheidungsträger bestehen Implikationen hinsichtlich Impfempfehlungen, Priorisierung von Schwangeren in Pandemieplänen und Ausbau von Programmen zur frühzeitigen kindlichen Entwicklungsvorsorge. Die Studie ist ein wichtiges Signal dafür, dass die Gesundheit in der Schwangerschaft direkten Einfluss auf langfristige Entwicklungsergebnisse hat und Investitionen in Prävention und Nachsorge gerechtfertigt sind.

Abschließend bleibt festzuhalten: Während die beobachteten relativen Risikozahlen Anlass zur weiteren Forschung und Aufmerksamkeit geben, bedeutet ein erhöhtes relatives Risiko nicht zwangsläufig, dass die Mehrheit betroffener Kinder schwere Beeinträchtigungen erleiden wird. Individuelle Risikoabschätzungen, frühzeitige Screenings und gezielte Unterstützung können helfen, negative Entwicklungspfade zu erkennen und zu beeinflussen.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen