8 Minuten

Neue Analysen von Gesteinsschichten im Gale-Krater deuten darauf hin, dass auf dem Mars Grundwasser deutlich länger aktiv war als viele Wissenschaftler bisher annahmen. Forschende, die die Datensätze des Marsrovers Curiosity erneut ausgewertet haben, fanden überzeugende Zeichen dafür, dass ursprünglich durch Wind geformte Sanddünen später durch mineralreiches Wasser zementiert wurden. Dieser Zementierungsprozess weist auf anhaltend feuchte Bedingungen in der Untergrundhydrologie hin und liefert wichtige Hinweise auf potenzielle Lebensräume im frühen Mars. Solche Erkenntnisse verändern nicht nur unsere Vorstellung von der Klimageschichte des Mars, sondern haben auch direkte Auswirkungen auf die Auswahl künftiger Untersuchungsgebiete, die Priorisierung von Proben und die Strategien zur Suche nach Biosignaturen.

Hinweise aus lithifizierten Dünen im Gale-Krater

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der New York University Abu Dhabi (NYUAD) haben Beobachtungen an der sogenannten Stimson-Formation überprüft — einem System lithifizierter (verfestigter) Dünen, das im Gale-Krater freigelegt ist und vom NASA-Rover Curiosity eingehend untersucht wurde. Das Team identifizierte feinkörnige Mineraltexturen, spezifische Zementtypen und chemische Signaturen, die sich am besten durch Wechselwirkung mit Grundwasser erklären lassen und nicht allein durch kurzzeitige Oberflächenfluten. Besonders auffällig ist das Vorkommen von Sulfatmineralen wie Gips (Calciumsulfat-Dihydrat), die oft durch die Ausfällung aus verdunstenden oder zirkulierenden wässrigen Lösungen entstehen. Solche Minerale sind diagnostisch, weil sie spezifische Temperatur- und chemische Fenster widerspiegeln, in denen sie stabil sind — Informationen, die Rückschlüsse auf die Qualität und Dauer hydrologischer Prozesse erlauben.

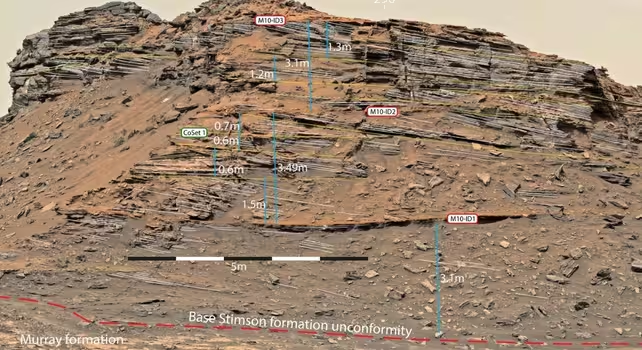

Die Auswertung von Mastcam‑Mosaiken, Nahaufnahmen und weiteren in-situ-Messungen zeigt quer geschichtete Sandsteine (cross-bedded sandstones), deren Zementationsmuster mit spätzeitiger, diagenetischer wässeriger Alteration übereinstimmen. Anders formuliert: Dünen, die ursprünglich durch aeolische Prozesse (Windablagerung) aufgebaut wurden, wurden später von unterirdisch zirkulierendem Wasser durchperkoliert, rekristallisiert und teilweise umgelagert. Diese Abfolge — aeolische Ablagerung gefolgt von Grundwasser-Zementation — impliziert eine Klima- oder Substrathydrologie, die flüssiges Wasser über wiederkehrende Zeiträume hinweg erhalten konnte, möglicherweise über Millionen bis mehrere zehn Millionen Jahre. Solche lang andauernden Interaktionen erlauben umfangreiche chemische Diagenese, die Bildung authigener Minerale sowie potenziell günstige Bedingungen für mikrobielles Leben oder dessen Erhaltungsprodukte.

Mastcam-Mosaik der Stimson-Formation, die durch Wechselwirkung mit Grundwasser entstanden ist.

Methoden, Vergleiche und warum die VAE-Wüste wichtig ist

Das Forschungsteam verknüpfte Daten aus der Instrumentensuite von Curiosity mit terrestrischen Feldanalogstudien, um Prozesse unter kontrollierten, bekannten Bedingungen zu testen. Auf dem Rover liefern Kameras wie Mastcam detaillierte Sedimentbilder, MAHLI hochauflösende Nahaufnahmen, ChemCam (LIBS) chemische Elementinformationen in situ, APXS unterstützt bei der Messung großflächiger Elemente und Instrumente wie CheMin und SAM ermöglichen mineralogische und organische Analysen im Labormaßstab. Durch die Synthese dieser Datentypen konnten die Forschenden Kornskalen-Texturen, Zementmorphologie und sedimentäre Strukturen auf dem Mars mit Vergleichsbeispielen auf der Erde abgleichen. Als Feldanalog dienten Sandstein- und Gipsvorkommen in den Wüstenregionen der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), wo ähnliche aeolische Systeme nachfolgend durch Grundwasser verändert wurden, das aus höher gelegenen Regionen einsickerte.

Terrestrische Vergleiche sind aus mehreren Gründen unerlässlich: Sie ermöglichen die Kalibrierung von Hypothesen zur Mineralbildung unter bekannten Temperatur-, Druck- und Hydrologiebedingungen und liefern mikrostrukturelle Referenzen, mit denen Fernerkundungs- und Roverdaten abgeglichen werden können. In Feldstudien werden petrographische Dünnschliffe, Röntgendiffraktometrie (XRD), Rasterelektronenmikroskopie, Raman‑Spektroskopie und chemische Analysen kombiniert, um die Bildungsbedingungen von Zementen zu rekonstruieren. Auf der Erde entsteht Gips häufig, wenn sulfatreiches Wasser verdunstet oder durch Sedimente hindurchströmt und dabei Calciumsulfat‑Dihydrat‑Kristalle bildet, die Körner zusammenkleben. Das Auffinden vergleichbarer Mineralassemblagen und mikrotexturaler Merkmale im Gale-Krater stützt daher stark die Interpretation, dass Grundwasser zirkuliert hat — und nicht ausschließlich kurzlebige Überschwemmungsereignisse verantwortlich sind.

Eine Probe eines Gipskristalls

Folgen für Bewohnbarkeit und Lebenssuche

Die Möglichkeit, dass Grundwasser über ausgedehnte Zeiträume durch diese Dünen‑Systeme zirkulierte, erhöht die potenzielle Bedeutung für frühere Habitabilität auf dem Mars erheblich. Auf der Erde sind lithifizierte Sandsteine oft exzellente Archive mikrobieller Aktivität und organischer Substanz, da Mikroorganismen Sedimente stabilisieren, organische Matrices bilden und mineralische Ausfällungen induzieren können. Solche biologisch beeinflussten Mikrostrukturen sowie eingekapselte organische Verbindungen können als Mikro‑ und Makrofabriken über geologische Zeiträume erhalten bleiben. Außerdem können Sulfatminerale wie Gips organische Substanzen durch physikalische Einschlussmechanismen konservieren und so deren Erhaltungswahrscheinlichkeit erhöhen.

Die Forscherinnen und Forscher der NYUAD‑Studie argumentieren, dass analoge Erhaltungsprozesse in den lithifizierten Dünen des Gale‑Krater stattgefunden haben könnten, was diese Schichten zu vorrangigen Zielen für die Suche nach Biosignaturen macht. Für die Detektion organischer Moleküle und mikroskopischer Lebensreste wären jedoch Proben mit sehr gutem Erhaltungszustand, geeigneten mineralischen Matrices und minimaler Strahlen- oder thermischer Alteration erforderlich. Analysen in terrestrischen Labors — zum Beispiel Gaschromatographie‑Massenspektrometrie (GC‑MS), flüssigkeitschromatographische Verfahren, Isotopenverhältnisse sowie hochauflösende mikroskopische und massenspektrometrische Techniken (z. B. NanoSIMS) — sind nötig, um komplexe organische Verbindungen, isotopische Signaturen oder mikroskopische Mikrostrukturen zweifelsfrei zu identifizieren. Daher sind Missionskonzepte, die Probenrückführung oder tieferes Bohren ermöglichen, besonders aussichtsreich.

Darüber hinaus haben diese Befunde Konsequenzen für die geologische Zeitachse des Mars: Anstatt eines schnellen Endes habitabler Bedingungen vor rund vier Milliarden Jahren deutet die Stratigraphie im Gale‑Krater auf episodische oder sogar persistentere unterirdische Habitabilität hin, die in jüngere geologische Perioden hineinreicht. Das bedeutet, dass die zeitlichen Fenster und räumlichen Bereiche, die für die Suche nach Lebensspuren relevant sind, womöglich breiter sind als bislang angenommen. Diese Perspektive erweitert zugleich die Auswahl an potenziellen Lande- und Untersuchungszielen für zukünftige Rover- und Probenmissionen.

Experteneinschätzung

„Die Kombination aus Curiositys detaillierten Feldbeobachtungen und sorgfältig ausgewählten terrestrischen Analogstudien liefert uns einen robusten Rahmen zur Interpretation martianischer Sedimente“, erklärt Dr. Elena Soto, eine Planeten‑Geologin (fiktiv), die sich auf sedimentäre Archive des Mars spezialisiert hat. „Der Nachweis, dass Grundwasser Dünen‑Systeme verändert und zementiert hat, stärkt die These, dass habitale Nischen auf dem Mars länger aktiv geblieben sein könnten als bisher gedacht. Das erinnert uns daran, bei der Suche nach Spuren vergangenen Lebens nicht nur die Oberfläche, sondern insbesondere die Substrate zu berücksichtigen.“

Missionskontext und nächste Schritte

Die von Curiosity gelieferten Beobachtungen beruhen auf einer Kombination aus Fernerkundungsbildern, multispektraler und elementarer Spektrometrie sowie chemischen Experimenten, die der Rover beim Absteigen, Aufsteigen und bei gezielten Probenahmen im Gale‑Krater durchgeführt hat. Die Studie nutzte das öffentlich zugängliche Curiosity Notebook des Mars Science Laboratory, um diese umfangreichen Datensätze systematisch neu zu analysieren, zu vergleichen und mit Labor‑ sowie Felddaten zu integrieren. Solche Meta‑Analysen sind wichtig, um Muster zu erkennen, die in einzelnen Datensätzen weniger eindeutig erscheinen.

Für schlussendliche Aussagen über die Anwesenheit und Erhaltung organischer Moleküle oder mikroskopischer Biosignaturen werden jedoch Proben benötigt, die untersuchbar in erdgebundene Labore zurückgebracht oder mit Instrumenten analysiert werden, die feinere Analysen im Vergleich zu den gegenwärtigen Roverfähigkeiten erlauben. Zukunftsmissionen mit Bohreinrichtungen, größeren Probenentnahmekapazitäten oder Probenrückführungsprogrammen (wie aktuell von internationalen Raumfahrtorganisationen geplant) sind deshalb entscheidend. Bei der Missionsplanung sollten lithifizierte Ablagerungsumgebungen — etwa Stimson‑Formation und das nahe Greenheugh‑Pediment — als prioritäre Ziele gelten, da Sandstein‑gehostete Biosignaturen auf der Erde zu den am besten konservierten gehören. Eine koordinierte Strategie aus Orbitaldaten, Rover‑In‑Situ‑Analytik und schließlich Probenrückführung würde Schritt für Schritt die stärksten Kandidaten für eine definitive Suche nach früherem Leben liefern.

Schlussfolgerung

Die von NYUAD geleitete Untersuchung erweitert die wachsende Evidenz dafür, dass das Zeitfenster für habitale Bedingungen auf dem Mars komplexer und möglicherweise länger andauernd war als die Vorstellung eines frühen, schnellen Klimakollapses. Indem Forschende die signifikante Rolle von Grundwasser bei der Zementierung aeolischer Dünen anerkennen, eröffnen sich neue Hinweise auf langlebige wässrige Umgebungen und konkrete Zielflächen für die Suche nach Biosignaturen auf dem Roten Planeten. Diese Erkenntnisse sind für die Planung zukünftiger Missionen, die Auswahl von Landeplätzen und die Priorisierung von Proben von unmittelbarer Bedeutung und helfen dabei, Strategien zur Detektion organischer Moleküle und mikroskopischer Lebensspuren weiter zu schärfen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen