8 Minuten

Viele Haustierhunde tragen bis heute Spuren ihrer wilden Verwandten: Eine neue genomische Analyse findet Wolf-Anteile in der Mehrheit moderner Hunderassen. Die Entdeckung verändert die wissenschaftliche Sicht auf langfristige Hund–Wolf-Interaktionen und liefert Hinweise darauf, wie wilde Gene Größe, Geruchssinn und Temperament bei Haushunden beeinflusst haben könnten.

What researchers examined and why it matters

Forscherinnen und Forscher aus US-amerikanischen Institutionen haben Tausende öffentlich verfügbarer Genome systematisch auf Signale einer Hybridisierung zwischen domestizierten Hunden und wilden Wölfen durchsucht. In der im Jahr 2025 in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie berichten die Autorinnen und Autoren, dass mehr als 64 % der modernen Rassen messbare Wolf-Anteile aufweisen. Dieser genetische Befund ist nicht einfach ein Relikt der ersten Domestikation vor etwa 20.000 Jahren; vielmehr deuten die Muster auf wiederholte Kreuzungen innerhalb der letzten paar tausend Jahre hin. Die Analyse kombiniert umfassende Stichproben, Variantenaufrufe und Modelle des Genflusses, darunter Population-Genetik-Methoden wie PCA (Principal Component Analysis), Admixture-Analysen, f- und D-Statistiken sowie lokale Haplotyp-Analysen, um introgressierte Abschnitte im Genom zu identifizieren.

Die Hauptautorin Audrey Lin vom American Museum of Natural History erklärte, dass die Ergebnisse eine weithin verbreitete Annahme der Hundegenetik in Frage stellen. Vor dieser Studie gingen viele Forschende davon aus, dass moderne Zuchtlinien kaum noch Wolf-DNA enthalten. Lin wies darauf hin, dass niedriggradige Wolf-Abstammung tatsächlich weit verbreitet ist und gelegentlich erheblichen Einfluss auf Merkmale ausüben kann, die wir mit bestimmten Rassen assoziieren. Die Studie betont, wie wichtig umfangreiche genomische Daten, eine genaue Taxon-Probenahme und robuste statistische Methoden sind, um subtile Signale von Hybridisierung und adaptiver Introgression zu erkennen.

Which breeds carry the most wolf DNA?

Der Anteil an Wölfen variiert stark zwischen und innerhalb der Rassen. Arbeitshunde und Hybridrassen wie der Tschechoslowakische Wolfshund und der Saarloos-Wolfshund zeigen die höchsten Werte — bei manchen Individuen wurden bis zu etwa 40 % Wolf-Anteil festgestellt. Unter Begleithunden stach der Grand Anglo-Francais Tricolore mit rund 5 % Wolf-DNA hervor, während Windhunde wie Salukis und Afghanen ebenfalls erhöhte Anteile zeigten. Allerdings ist die Beziehung zwischen Wolf-Anteil und Körpergröße nicht einfach: Einige große Rassen wie der Bernhardiner (Saint Bernard) zeigten wenig oder gar kein klares Wolfsignal. Die Variation innerhalb einer Rasse kann zudem beträchtlich sein, abhängig von Zuchtgeschichte, regionalen Situationen und früheren intakten Populationsstrukturen. Die Studie berücksichtigt auch mögliche Verzerrungen durch Probenahme, unterschiedlichen Sequenzierungs-Tiefen und Referenzbias, und führt Sensitivitätsanalysen durch, um die Robustheit der Ergebnisse gegenüber methodischen Annahmen zu prüfen.

Saarloos-Wolfhunde wiesen laut Studie einige der höchsten Wolf-DNA-Anteile auf.

Subtle but widespread impacts on traits

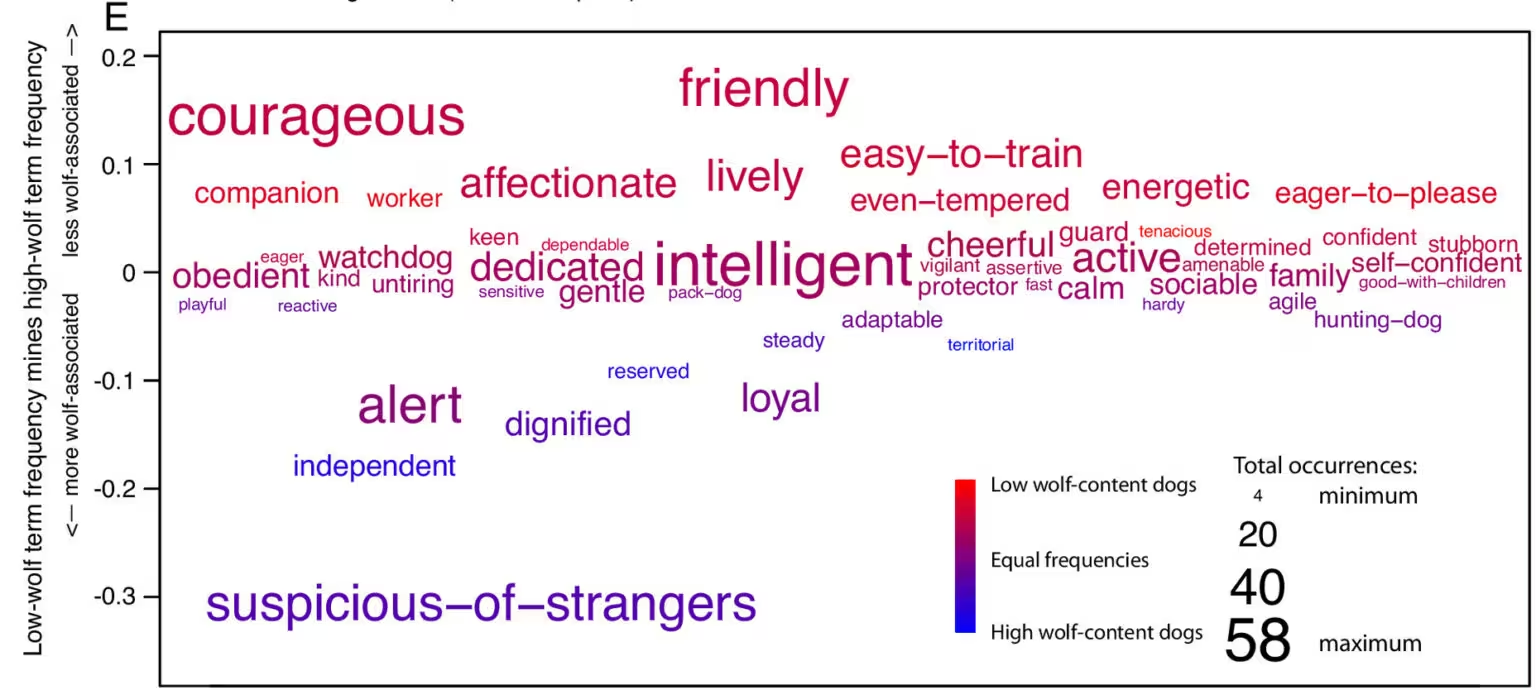

Auch winzige Anteile an Wolf-DNA können mit messbaren Unterschieden in Erscheinung und Verhalten korrelieren. Das Forschungsteam verknüpfte wolfstammige Allele mit Variationen in Körpergröße, sensorischer Leistungsfähigkeit (etwa Geruchssinn) und mit Verhaltensmerkmalen, wie sie in Profilen von Zuchtvereinen beschrieben werden. Beispielsweise wurden Rassen mit minimalem Wolf-Anteil häufiger in Klubprofilen als freundlich, gut trainierbar und anhänglich beschrieben. Hunde mit höherem Wolf-Anteil wurden öfter als unabhängig, fremdenmisstrauisch, würdevoll oder territorial charakterisiert. Solche Korrelationen beruhen auf statistischen Modellen, die phänotypische Beschreibungen, genetische Effektgrößen und mögliche Konfundierer berücksichtigen.

Die Forschenden mahnen jedoch zur Vorsicht: Diese Beschreibungen sind breite Stereotype und sagen nicht zuverlässig das Verhalten einzelner Hunde voraus. Wie Logan Kistler, Kurator am Smithsonian Museum of Natural History und Mitautor der Studie, anmerkte: 'Das bedeutet nicht, dass Wölfe in Ihr Haus kommen und sich mit Ihrem Haustier mischen.' Vielmehr scheint Hybridisierung genetische Varianten eingeführt zu haben, die in bestimmten Umgebungen vorteilhaft waren — etwa für Jagdverhalten, Wachsamkeit oder Anpassung an lokale ökologische Bedingungen. Einige der identifizierten introgressierten Loci betreffen Gene, die mit Muskelentwicklung, Energiestoffwechsel, Geruchssensorik (olfaktorische Rezeptoren) und neuronaler Entwicklung in Verbindung stehen; funktionelle Tests stehen noch aus, doch die genomischen Signale liefern wichtige Hinweise für gezieltere molekulare Untersuchungen.

How did wolf DNA get into so many dogs?

Ein plausibler Übertragungsweg sind Dorfhunde — freilebende Tiere, die in menschlichen Siedlungen leben, aber nicht als Haustiere gehalten werden. Die Studie fand, dass 100 % der untersuchten Dorfhunde Wolf-Abstammung tragen, was auf anhaltenden Kontakt zwischen domestizierten und wilden Caniden hinweist. Habitat-Fragmentierung und menschliche Störungen können einzelne Weibchen aus Wolfsrudeln isolieren und dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie sich mit streunenden oder frei lebenden Hunden fortpflanzen. Über Generationen können diese wolfstammigen Gene in nahegelegene Rassen eindringen und sich dort ausbreiten. Solche Prozesse werden durch Wanderwege, Handelsrouten, menschliche Migration und traditionelle Zuchtpraktiken verstärkt. Zudem können ökologische Bedingungen — etwa Bergregionen oder Halbwüsten — selektiven Druck erzeugen, der bestimmte introgressierte Varianten begünstigt und so deren Erhalt in der Population erleichtert.

Eine Grafik, die Hundermerkmale in Relation zur Menge an Wolf-DNA im Genom beschreibt.

Scientific context and broader implications

Die Studie reiht sich in eine wachsende Reihe von Arbeiten ein, die zeigen, dass Genfluss zwischen wilden und domestizierten Arten häufig vorkommt und oft adaptiv ist. Ein bekanntes Beispiel sind tibetische Hunderassen, die Varianten im Gen EPAS1 tragen, die mit Höhenanpassung assoziiert sind; dieselben Varianten findet man in tibetischen Wölfen, was auf eine gemeinsame evolutionäre Reaktion auf niedrigen Sauerstoffpartialdruck hinweist. Ähnliche Fälle in anderen Taxa demonstrieren, wie adaptive Introgression — die Übertragung nützlicher Gene durch Hybridisierung — rasche lokale Anpassungen ermöglichen kann. Solche Mechanismen sind relevant für Evolution, Naturschutzgenetik und Zuchtforschung, weil sie zeigen, dass genetische Vielfalt aus Wildpopulationen eine wichtige Ressource für Anpassung und Funktion darstellen kann.

Für Züchter, Naturschützer und Halter werfen diese Erkenntnisse praktische Fragen auf: Wie sollte hybride Abstammung in Zuchtstandards berücksichtigt werden? Welche Rolle spielen introgressierte Varianten in genetischen Tests, und wie interpretieren Veterinärgenetiker Messergebnisse, die auf Wolf-Anteile hinweisen? Auch für das Wildtiermanagement sind die Ergebnisse relevant — insbesondere beim Schutz isolierter Wolfsbestände, bei der Bewertung von Hybridisierungsrisiken und beim Abwägen zwischen Erhalt genetischer Reinheit versus der natürlichen Dynamik von Genfluss.

Expert Insight

Dr. Maya Ruiz, eine auf Naturschutzgenetik spezialisierte Forscherin, die nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte: 'Diese Forschung erinnert uns daran, dass Domestikation kein einmaliger Schnitt ist. Hunde und Wölfe haben weiterhin Gene ausgetauscht, während sie sich über von Menschen geprägte Landschaften bewegten. Solche gelegentlichen Genübertragungen können dauerhafte Spuren auf Merkmalen hinterlassen, die sowohl für Überleben als auch für menschliche Nutzung relevant sind.' Ruiz betont zudem die Bedeutung interdisziplinärer Forschung — Kombinationen aus Feldbiologie, Archäogenetik, Populationsgenetik und Verhaltensforschung — um die komplexe Geschichte domestizierter Arten zu rekonstruieren.

Die Autorinnen und Autoren heben hervor, dass Paarungsereignisse auf Ebene einzelner Paare offenbar selten waren, aber geografisch und zeitlich weit verteilt genug, um die Genome vieler Rassen zu prägen. Zukünftige Arbeiten sollen das zeitliche Muster dieser Introgressionen genauer datieren und spezifische Loci kartieren, an denen wolfstammige Varianten Morphologie, Olfaktion oder Verhalten beeinflussen. Dazu werden Methoden wie coalescent-basierte Modellierung, lokale Ancestry-Inferenz und funktionelle Genetik (z. B. CRISPR-basierte Tests in Zellkulturen) eingesetzt werden, um Kausalzusammenhänge zwischen Genvariante und Phänotyp aufzudecken.

Research and next steps

Laufende genomische Erhebungen, kombiniert mit verbesserten Stichproben wildlebender Wolfs-Populationen und historischen Hundelinien, werden unser Bild der caninen Evolutionsgeschichte weiter schärfen. Forschende planen zudem, die funktionalen Konsequenzen bestimmter wolfstammiger Allele zu untersuchen: Verändern sie Geruchsrezeptor-Gene (OR-Genfamilie), Stoffwechselwege (z. B. mitochondriale oder insulinregulierende Pfade) oder neuronale Schaltkreise, die Verhalten und Stressreaktionen modulieren? Solche Fragen lassen sich nur durch eine Kombination aus Genomik, Molekularbiologie, Verhaltensstudien und Feldforschung beantworten. Ergebnisse könnten wichtige Anwendungen finden — von der Entwicklung besserer genetischer Tests über gezieltere Erhaltungsmaßnahmen bis hin zu einem tieferen Verständnis der Domestikation als fortlaufendem Prozess. Insgesamt zeigt die Studie, dass canine Genome dynamisch sind und dass der Austausch zwischen wildem und domestiziertem Erbgut eine dauerhafte Kraft in der Evolution von Hunden bleibt.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen