7 Minuten

Eine neue Analyse der Marsdünen legt nahe, dass einst unterirdisches Wasser durch die Sande des Gale-Kraters geflossen ist und dabei mineralische Spuren hinterließ, die Hinweise auf vergangenes Leben bewahrt haben könnten. Forschende der NYU Abu Dhabi verglichen Daten des Rovers Curiosity mit irdischen Analogstandorten, um ein neues Bild von Mars' feuchterer und komplexerer Vergangenheit zu zeichnen.

Aktuelle Forschungsergebnisse der NYU Abu Dhabi zeigen, dass alte Sanddünen im Gale-Krater des Mars einst mit unterirdischem Wasser in Wechselwirkung standen. Das deutet darauf hin, dass der Planet möglicherweise deutlich länger bewohnbar blieb, als bisher angenommen wurde.

Verborgene Flüsse unter dem Sand: Was die Studie ergab

Das Team unter Leitung von Dimitra Atri vom Space Exploration Laboratory der NYU Abu Dhabi und mit Forschungsassistent Vignesh Krishnamoorthy berichtet von Hinweisen, dass die alten Dünen im Gale-Krater nicht nur windgeformte, trockene Ablagerungen waren. Vielmehr wurden diese Dünen über lange Zeiträume partiell zementiert, als unter der Oberfläche fließendes Wasser durch feine Risse und Porenräume nach oben sickerte und so lockeren Sand allmählich in festes Gestein verwandelte.

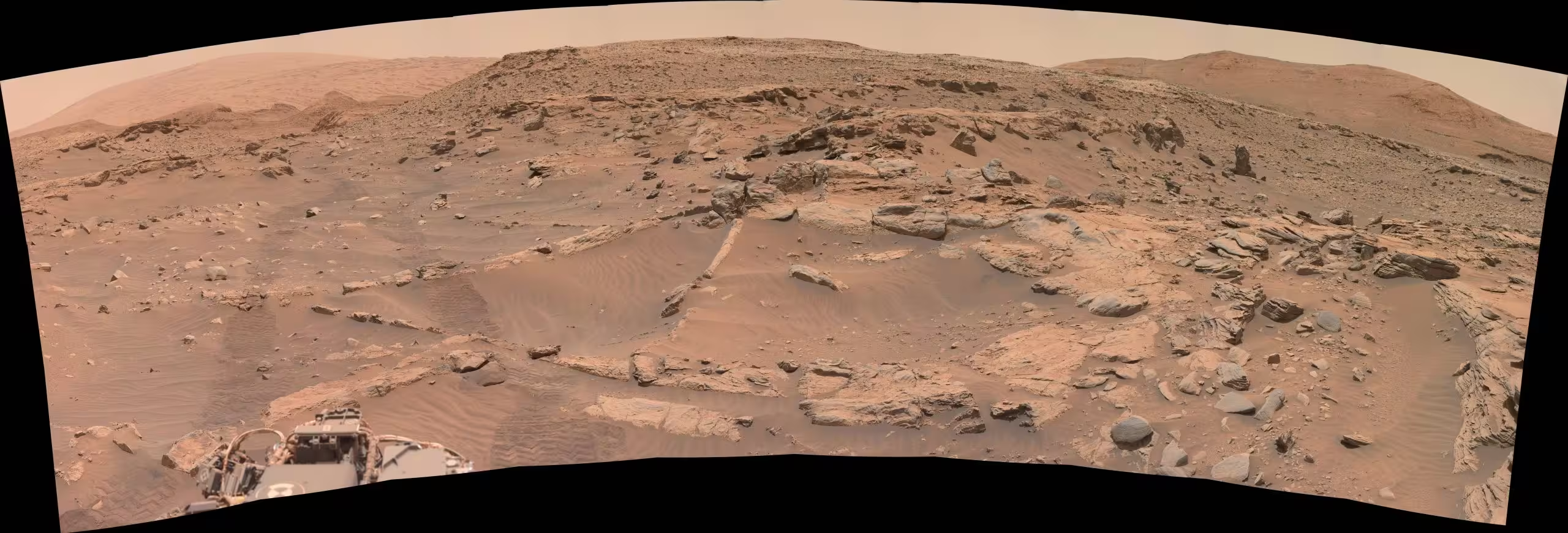

Zwischen Bild A und B — können Sie erkennen, welches die Wüste der VAE und welches der Mars ist? (Antwort: A = VAE-Wüste, B = Mars).

Zu den Mineralen, die von diesem unterirdischen Wasser hinterlassen wurden, zählt Gips — ein Sulfatmineral, das auch in Wüstengebieten der Erde häufig vorkommt. Gips und verwandte Salze sind besonders bedeutend, weil sie organische Moleküle einkapseln und konservieren können. Das erhöht die Relevanz: Unterirdisch zementierte Dünen könnten vielversprechende Ziele für Missionen sein, die nach chemischen Fossilien oder molekularen Signaturen früheren Lebens suchen.

Für die Interpretation solcher Minerale sind mehrere Faktoren ausschlaggebend: Textur, Schichtungscharakter, Korngröße, sowie die räumliche Verteilung von Sulfaten und anderen diagenetischen Mineralen. Die Kombination dieser Beobachtungen liefert ein konsistentes Bild von langsam wirkendem, flach unterirdischem Grundwasser, das wiederholt und über längere Zeiträume Kontakt mit Dünenmaterial hatte.

Wie die Wissenschaftler zu dieser Schlussfolgerung kamen

Die Forschenden verglichen hochaufgelöste Beobachtungsdaten des NASA-Rovers Curiosity im Gale-Krater mit natürlich zementierten Dünensystemen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Durch das Abgleichen von Texturen, Schichtungsmerkmalen und Mineralogie konnten sie zeigen, dass die marsianischen Strukturen besser zu einer langfristigen Wechselwirkung mit seichtem Grundwasser passen als zu einem einmaligen, kurzlebigen Feuchtigkeitsereignis.

Zu den verwendeten Datentypen gehörten Nahaufnahmen der Oberflächenmorphologie, geochemische Messungen und mineralogische Analysen. Curiosity ist mit Instrumenten wie ChemCam, APXS, CheMin und SAM ausgestattet, die zusammen chemische Zusammensetzungen, Mineralphasen und organische Signaturen liefern können. Indizien für zementierende Prozesse stützen sich meist auf Befunde wie konkrete Verfestigungen, horizontale und vertikale Faser- oder Krustenbildungen sowie das Vorhandensein von Sulfaten und Carbonaten in bestimmten Lagen.

Curiosity-Rover

Die Studie, veröffentlicht im Journal of Geophysical Research – Planets, argumentiert, dass die Klimaentwicklung des Mars gradueller und lokal variabler war, als es ein einfaches Umschalten von feucht auf trocken erwarten lässt. „Der Mars ist nicht einfach von nass zu trocken übergegangen“, so Atri. „Selbst nachdem Seen und Flüsse verschwunden waren, bewegten sich noch kleinere Mengen Wasser unterirdisch und schufen geschützte Umgebungen, die mikroskopisches Leben hätten unterstützen können.“

Die methodische Grundlage der Analyse kombinierte direkte Labormessergebnisse mit regionalen Fernerkundungsdaten. Auf der Erde liefern Analogstandorte in den VAE konkrete Beispiele dafür, wie seichtes Grundwasser in feinen Poren oder entlang von Klüften aufsteigen und dort Salzminerale ausfällen kann, die später die Sedimente verfestigen. Solche Diageneseprozesse sind zeitlich gestaffelt und können sich über Zehntausende bis Millionen Jahre hinziehen, abhängig von Klima, Grundwasserneubildung und Sedimentnachlieferung.

Wichtig ist, dass die Forscher nicht nur einzelne Indikatoren betrachteten, sondern mehrere unabhängige Linien von Beweismaterial zusammenführten: räumliche Muster ähnlicher Texturen, Übereinstimmung in mineralogischen Signaturen und Modellierungen von Porenwasserbewegungen unter marsähnlichen Bedingungen. Diese integrative Herangehensweise erhöht die Robustheit der Interpretation und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Befunde rein eolische (windbedingte) Prozesse widerspiegeln.

Warum das für die Marsforschung wichtig ist

Unterirdisch verfestigte Dünen bieten zwei praktische Vorteile für die Astrobiologie: Sie konzentrieren und konservieren potenzielle organische Substanzen und sie stellen geschützte Mikrohabitate dar, in denen Leben, falls es jemals existierte, länger hätte überdauern können als auf der ungeschützten Oberfläche. Künftige Rover-Missionen und Probenrückführungsprogramme könnten ähnliche Texturen und sulfatreiche Lagen bei der Auswahl von Bohr- oder Caching-Standorten priorisieren.

Die Konservierung organischer Moleküle in Sulfaten beruht auf mehreren Mechanismen: physikalische Einkapselung in feinkörnigen Kristallgefügen, chemische Stabilisierung durch Salzmatrix und Abschirmung vor intensiver UV-Strahlung sowie ionisierender Strahlung. Auf der Erde haben vergleichbare Sedimentstrukturen altbiologische Signaturen über geologische Zeiträume erhalten, was die Erwartung stützt, dass sulfatvernetzte Sedimente auf dem Mars erhöhte Chancen auf die Erhaltung von Biomarkern bieten.

Für Missionsplanung und Probenstrategie ergeben sich dadurch konkrete Implikationen: Bohrungen sollten nicht ausschließlich auf sichtbare, wassergeformte Horizonte an der Oberfläche abzielen, sondern auch vertikal durch zementierte Dünenstrukturen bis in Bereiche erfolgen, wo seichtes Grundwasser diagenetische Veränderungen hinterlassen hat. Analysen in Laboren auf der Erde, etwa mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS), Isotopenanalyse und Röntgendiffraktometrie, könnten dann organische und mineralogische Signaturen mit höherer Sensitivität nachweisen.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten: Sulfate und Salze können organische Stoffe sowohl schützen als auch zerstören, je nach pH, Redoxbedingungen und thermischem Verlauf. Diagenetische Prozesse können organische Moleküle umwandeln oder in Formen transformieren, die schwieriger zu interpretieren sind. Daher sind kombinierte Stratigraphie-, Mineralogie- und Geochemie-Daten essenziell, um taphonomische Effekte zu verstehen und echte biogene Signale von abiogenen Prozessen zu unterscheiden.

Auf strategischer Ebene verschiebt diese Forschung die Sichtweise auf Marsbewohnbarkeit: Anstatt eines schnellen Übergangs zu einer vollständig trockenen Oberfläche, deutet vieles auf ein mosaikartiges Muster mit lokalen Nischen hin, in denen Wasser länger persistent war. Solche Nischen könnten mikrobiellen Lebensraum über längere Zeiträume bereitgestellt haben, selbst wenn die globalen Bedingungen zunehmend ungünstig wurden.

Praktische Empfehlungen für zukünftige Explorationen umfassen die Integration von hochauflösender Bildgebung, in-situ Mineralogie und gezielten Bohrungen in Zonen mit Sulfat-Anreicherung und zementierten Sedimentstrukturen. Die Verbindung von Fernerkundung (Orbiterdaten), Rover-Messungen und Analogiearbeiten auf der Erde schafft eine belastbare Auswahl an Prioritätszielen für Missionsarchitektur und Probenrückführung.

Kurz gesagt: Die Geschichte des Wassers auf dem Mars kann eher als langsames Ausklingen denn als abruptes Umschalten verstanden werden — mit kleinen, langanhaltenden Feuchtigkeitsinseln, die mineralische Fußabdrücke hinterließen, welche wir heute noch entziffern können.

Diese Ergebnisse stärken die wissenschaftliche Grundlage dafür, warum Sulfatreiche Horizonte und zementierte Dünen in Missionsprofilen besondere Aufmerksamkeit verdienen. Insbesondere in der Phase, in der Proben zurück zur Erde gebracht und dort mit modernen Analysemethoden untersucht werden sollen, erhöhen solche Ziele die Wahrscheinlichkeit, relevante organische und mineralogische Archive zu bergen.

Abschließend lässt sich sagen, dass interdisziplinäre Forschung — die Geologie des Mars mit vergleichenden Studien auf der Erde, detaillierten Roverdaten und geochemischen Modellen verbindet — entscheidend ist, um die komplexe Hydrologie und mögliche Lebensspuren auf dem Roten Planeten weiter zu enträtseln. Die Arbeit von Atri und Kollegen liefert hierfür konkrete Anhaltspunkte und praktische Richtlinien für die nächste Generation der Marsforschung.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen