9 Minuten

Eine tägliche Tablette mag unbedeutend klingen. Die Wirkung könnte dennoch bedeutsam sein. Eine umfangreiche Übersichtsarbeit zu randomisierten Studien legt nahe, dass Omega‑3‑Fettsäuren — wie sie häufig in Fischölpräparaten vorkommen — kurzfristig aggressives Verhalten um bis zu 28 Prozent reduzieren können.

Was die Übersichtsarbeit ergab

Die Forschenden fassten Daten aus randomisierten, kontrollierten Studien zusammen, die sich über nahezu drei Jahrzehnte erstrecken. Insgesamt untersuchten sie 29 Studien mit 3.918 Teilnehmenden, veröffentlicht zwischen 1996 und 2024. Die einzelnen Studien liefen im Mittel etwa 16 Wochen und umfassten ein breites Spektrum an Personen, von Kindern unter 16 Jahren bis zu Erwachsenen in ihren 50ern und 60ern. Das Hauptergebnis war eine moderate, aber konsistente Reduktion aggressiven Verhaltens über verschiedene Altersgruppen, Geschlechter und klinische Hintergründe hinweg.

Wichtig ist, dass der Effekt nicht auf eine einzige Form von Wut beschränkt war: Die Metaanalyse berichtete von Reduktionen sowohl bei reaktiver Aggression — der unmittelbaren, hitzigen Reaktion auf Provokation — als auch bei proaktiver Aggression, die geplant und zielgerichtet ist. Diese Unterscheidung ist bedeutsam, weil Maßnahmen, die eine Aggressionsform dämpfen, nicht notwendigerweise die andere beeinflussen.

Die Studien variierten in Design, Dosierung und Messinstrumenten für Aggression. Trotz dieser Heterogenität zeigte sich ein stabiler Gesamteffekt, der in mehreren Sensitivitätsanalysen bestätigt wurde. Einige Einzelergebnisse waren schwächer oder nicht signifikant, doch im aggregierten Datensatz blieb die Richtung der Wirkung zugunsten von Omega‑3 bestehen.

Methodologisch ist hervorzuheben, dass viele der eingeschlossenen Studien Doppelblindverfahren und Placebokontrollen verwendeten, was die interne Validität erhöht. Dennoch beschränken sich viele Studien auf kurze Zeiträume, sodass Aussagen über Langzeiteffekte und die Nachhaltigkeit einer Reduktion aggressiven Verhaltens begrenzt bleiben.

Weitere Analysen in der Übersichtsarbeit untersuchten Subgruppen: In einigen Untergruppen, etwa bei Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten oder bei Erwachsenen mit psychiatrischen Komorbiditäten, fielen die Effekte etwas größer aus. Andere Untergruppen zeigten geringere oder uneinheitliche Ergebnisse, was darauf hinweist, dass die Wirksamkeit von Omega‑3 möglicherweise von individuellen Merkmalen, Begleiterkrankungen und Kontextfaktoren abhängt.

Zusammengefasst legt die Übersichtsarbeit nahe, dass eine ernährungsmedizinische Intervention mit Omega‑3‑Fettsäuren das Risiko oder die Häufigkeit aggressiver Vorfälle in einem breiten Spektrum von Populationen signifikant, wenn auch moderat, senken kann.

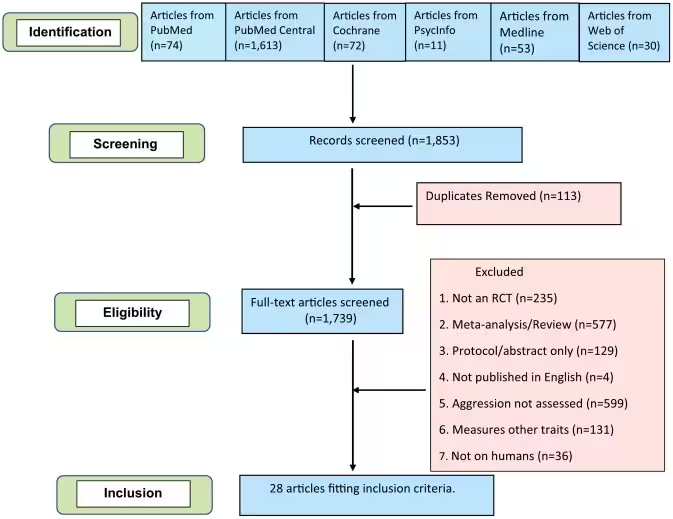

Flussdiagramm der Literatursuche, das zu 28 geeigneten Studien führte.

Warum Omega‑3 biologisch relevant sein könnte

Omega‑3‑Fettsäuren, insbesondere EPA (Eicosapentaensäure) und DHA (Docosahexaensäure), sind integrale Bestandteile von Zellmembranen und beeinflussen die Signalübertragung im Gehirn. Sie modulieren Membranfluidität, Rezeptorfunktion und intrazelluläre Signalwege — Faktoren, die neuronale Erregbarkeit und synaptische Kommunikation steuern.

Über diese strukturellen Effekte hinaus wirken Omega‑3‑Fettsäuren entzündungshemmend: Sie fördern die Produktion von Resolvinen und anderen Mediatoren, die neuroinflammatory Prozesse dämpfen können. Chronische neuronale Entzündungen werden mit Störungen der Impulskontrolle, veränderten Monoaminspiegeln und damit mit erhöhter Anfälligkeit für aggressives Verhalten in Verbindung gebracht.

Auf neurochemischer Ebene beeinflussen EPA und DHA Neurotransmittersysteme wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin — Systeme, die Stimmung, Belohnung und Impulskontrolle regulieren. Beispielsweise kann eine optimierte Membranstruktur die Freisetzung und Wiederaufnahme von Neurotransmittern verändern, was sich in stabilerem Affekt und besserer Reizbarkeitsschwelle niederschlägt.

Tierexperimentelle Studien und biomarkerspezifische Untersuchungen beim Menschen unterstützen diese Mechanismen: Erhöhte Omega‑3‑Spiegel korrelieren mit veränderten Cytokinprofilen, reduzierter mikroglialer Aktivierung und verbesserten synaptischen Parametern. Dennoch bleibt die kausale Kette — von Ernährungsfaktor über molekularen Effekt bis zum konkreten Verhalten — komplex und multifaktoriell. Die Übersichtsarbeit schlägt vor, dass verminderte neuronale Entzündungsprozesse und verbesserte synaptische Funktion plausibel zum Rückgang aggressiver Handlungen beitragen könnten, fordert aber gezielte biologische Studien, um Mechanismen eindeutig zu bestätigen.

Darüber hinaus spielt die Dosierung eine Rolle: Höhere Dosen von EPA und DHA führen in manchen Studien zu stärkeren biologischen Effekten, doch die optimale Zusammensetzung (Verhältnis EPA:DHA), Form (Triglycerid vs. Ethylester) und die Bedeutung von Begleitnährstoffen sind noch nicht abschließend geklärt.

Die Aufnahme von Omega‑3 über die Ernährung (Fettreicher Seefisch wie Lachs, Makrele, Hering) versus Supplementierung kann unterschiedliche Pharmakokinetiken und Compliance‑Profile aufweisen. Klinische Empfehlungen müssen daher sowohl biologische Evidenz als auch praktische Aspekte wie Verträglichkeit, Nachhaltigkeit und Präferenzen der Betroffenen berücksichtigen.

Praktische Implikationen und Vorbehalte

Der Neurokriminologe Adrian Raine — einer der Experten, die in Zusammenhang mit der Übersichtsarbeit zitiert wurden — bewertete die Befunde pragmatisch: Wenn kleine ernährungsbedingte Veränderungen Aggressionen in Schulen, Kliniken oder sogar im Justizsystem reduzieren können, ist die Erwägung von Supplementen oder gezielten Ernährungsinterventionen sinnvoll. Eltern aggressiver Kinder könnte er empfehlen, zusätzlich zu anderen Therapien ein bis zwei Portionen fettreichen Fisch pro Woche zu versuchen.

Wichtig ist die Einordnung: Omega‑3 ist kein Allheilmittel. Die Evidenz deutet darauf hin, dass Omega‑3 ein niedriges Risikoprofil und ein günstiges Kosten-Nutzen‑Verhältnis aufweist und somit als ergänzendes Instrument sinnvoll sein kann — besonders in Rahmenprogrammen, die psychosoziale, pädagogische und pharmakologische Maßnahmen kombinieren.

Es gibt jedoch mehrere Einschränkungen, die berücksichtigt werden müssen. Erstens sind die meisten Studien relativ kurz: Langfristige Effekte und die Frage, ob Verbesserungen nicht nur bestehen bleiben, sondern sich weiter verstärken oder abschwächen, sind offen. Zweitens variieren die verwendeten Dosierungen erheblich, sodass keine einheitliche Dosierungsempfehlung aus der aktuellen Literatur abgeleitet werden kann.

Drittens besteht das Risiko einer Publikationsverzerrung: Negative oder nicht signifikante Studien werden seltener veröffentlicht, was zu überschätzten Effektgrößen in Metaanalysen führen kann. Viertens unterscheiden sich die Messinstrumente für Aggression (Selbstberichte, Eltern‑/Lehrerratings, Verhaltensbeobachtungen), was die Vergleichbarkeit erschwert.

Darüber hinaus muss man Nebenwirkungen und Wechselwirkungen beachten. Obwohl Omega‑3‑Supplemente allgemein gut vertragen werden, können sie bei hohen Dosen Blutungsneigungen verstärken oder mit bestimmten Antikoagulanzien interagieren. Daher sollten Menschen mit Gerinnungsstörungen, Schwangere oder Patientinnen und Patienten unter spezifischer Medikation vor einer Supplementierung ärztlichen Rat einholen.

Schließlich ist sozioökonomischer Kontext wichtig: In Bevölkerungsgruppen mit niedrigem Einkommen oder eingeschränktem Zugang zu frischem Fisch sind gezielte Ernährungsprogramme oder subventionierte Supplemente denkbar, um gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren. Politische Entscheidungsträger müssen abwägen, ob solche Maßnahmen kosteneffektiv sind und wie sie in bestehende Präventionsprogramme integriert werden können.

Für die Forschung bedeuten diese Vorbehalte: Es sind größere, längerfristige randomisierte Studien mit einheitlichen Aggressionsmaßen und klar dokumentierten Dosierungen nötig, um die Robustheit, die Dauerhaftigkeit und die Zielgruppen mit dem größten Nutzen zu identifizieren.

Omega‑3 ist kein Wundermittel, aber die Evidenz legt nahe, dass es ein niedrig‑risikobehaftetes Instrument in einer umfassenderen Strategie zur Verringerung von Gewalt oder antisozialem Verhalten sein könnte.

Wirkungen über das Verhalten hinaus

Die Supplementierung mit Omega‑3‑Fettsäuren bringt potenzielle Zusatznutzen mit sich. Früheren Studien zufolge sind mit Fischölpräparaten assoziierte Effekte mit geringeren Risiken für Herzinfarkt und Schlaganfall verbunden. Dieses breitere Gesundheitsprofil stärkt die Argumentation, Ernährungsberatung in Präventionsprogramme einzubeziehen, wobei Ärztinnen und Ärzte individuelle Risiken, mögliche Medikamenteninteraktionen und Ernährungspräferenzen berücksichtigen sollten.

Für politische Entscheidungsträger und Kliniker stellt sich nicht die Frage, ob Omega‑3 gesellschaftliche Gewalt im Alleingang über Nacht löst, sondern ob eine moderate, kostengünstige Intervention das Risiko auf Bevölkerungsebene senken kann, wenn sie zu bestehenden Programmen hinzugefügt wird. Modellrechnungen zur Kostenwirksamkeit und Pilotprojekte in institutionellen Settings (Schulen, Justizvollzugsanstalten, betreute Wohneinrichtungen) könnten hier wichtige Entscheidungsgrundlagen liefern.

Auf individueller Ebene sollten Personen, die eine Supplementierung in Erwägung ziehen, zuerst mit einer medizinischen Fachperson über die geeignete Dosis und Darreichungsform sprechen. Faktoren wie Allergien (z. B. auf Fisch), vegetarische/vegane Präferenzen oder ethische Bedenken hinsichtlich Fangmethoden können alternative Quellen wie mikroalgenbasiertes DHA relevant machen.

Kleinere Änderungen in der Ernährung können weitreichende Folgen haben: Wenn sich impulsives Verhalten und Impulskontrolle verbessern, kann das positive Effekte auf familiäre Beziehungen, schulische Leistungen und berufliche Stabilität haben. Solche indirekten Effekte sind schwer messbar, aber potenziell gesellschaftlich relevant.

Aus klinischer Perspektive ist eine realistische Herangehensweise ratsam: Omega‑3 kann als ergänzende Maßnahme in einem mehrdimensionalen Behandlungsplan sinnvoll sein — etwa kombiniert mit Verhaltenstherapie, pädagogischen Maßnahmen oder, wenn zutreffend, medikamentöser Therapie. Die Integration sollte evidenzgeleitet, individuell angepasst und regelmäßig evaluiert erfolgen.

Forschungsbedarf und offene Fragen

Trotz positiver Hinweise bleiben viele Fragen offen. Zu den wichtigsten Forschungsbedarfspunkten gehören:

1) Langfristige Studien, die die Persistenz der Wirkung über Monate bis Jahre untersuchen.

2) Dosis-Wirkungs-Analysen, die klare Empfehlungen für EPA‑ und DHA‑Mengen erlauben.

3) Untersuchungen, welche Subpopulationen (z. B. Altersgruppen, klinische Diagnosen, sozioökonomische Gruppen) am meisten profitieren.

4) Studien, die biologische Marker (z. B. Entzündungsmarker, Fettsäureprofile, neuroimaging‑Parameter) mit Verhaltensänderungen koppeln, um Mechanismen aufzudecken.

5) Implementationsforschung, die beleuchtet, wie Ernährungsinterventionen praktisch, kosteneffizient und ethisch vertretbar in Institutionen eingeführt werden können.

Durch die Verknüpfung von randomisierten kontrollierten Studien mit translationaler Forschung — von Molekülbiologie über Neuroimaging bis zu Verhaltenswissenschaft — kann die Evidenzbasis qualitativ gestärkt werden und konkrete Handlungsempfehlungen entstehen.

Bis solche Ergebnisse vorliegen, bleibt die Empfehlung, Omega‑3 in Erwägung zu ziehen, eine evidenzbasierte, aber vorsichtige: als ergänzende Strategie mit geringem Risiko, nicht als Ersatz für etablierte therapeutische Maßnahmen.

Wenn Sie über eine Supplementierung nachdenken, besprechen Sie die Optionen mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, insbesondere bei bestehenden Erkrankungen oder bei Einnahme anderer Medikamente. Eine fundierte Beratung hilft, Nutzen, Risiken und individuelle Präferenzen abzuwägen.

Kleine Veränderungen in der Ernährung können wellenartige Effekte haben — und manchmal folgt auf eine Mäßigung des Temperaments ein spürbarer Gewinn für das soziale Umfeld.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen