9 Minuten

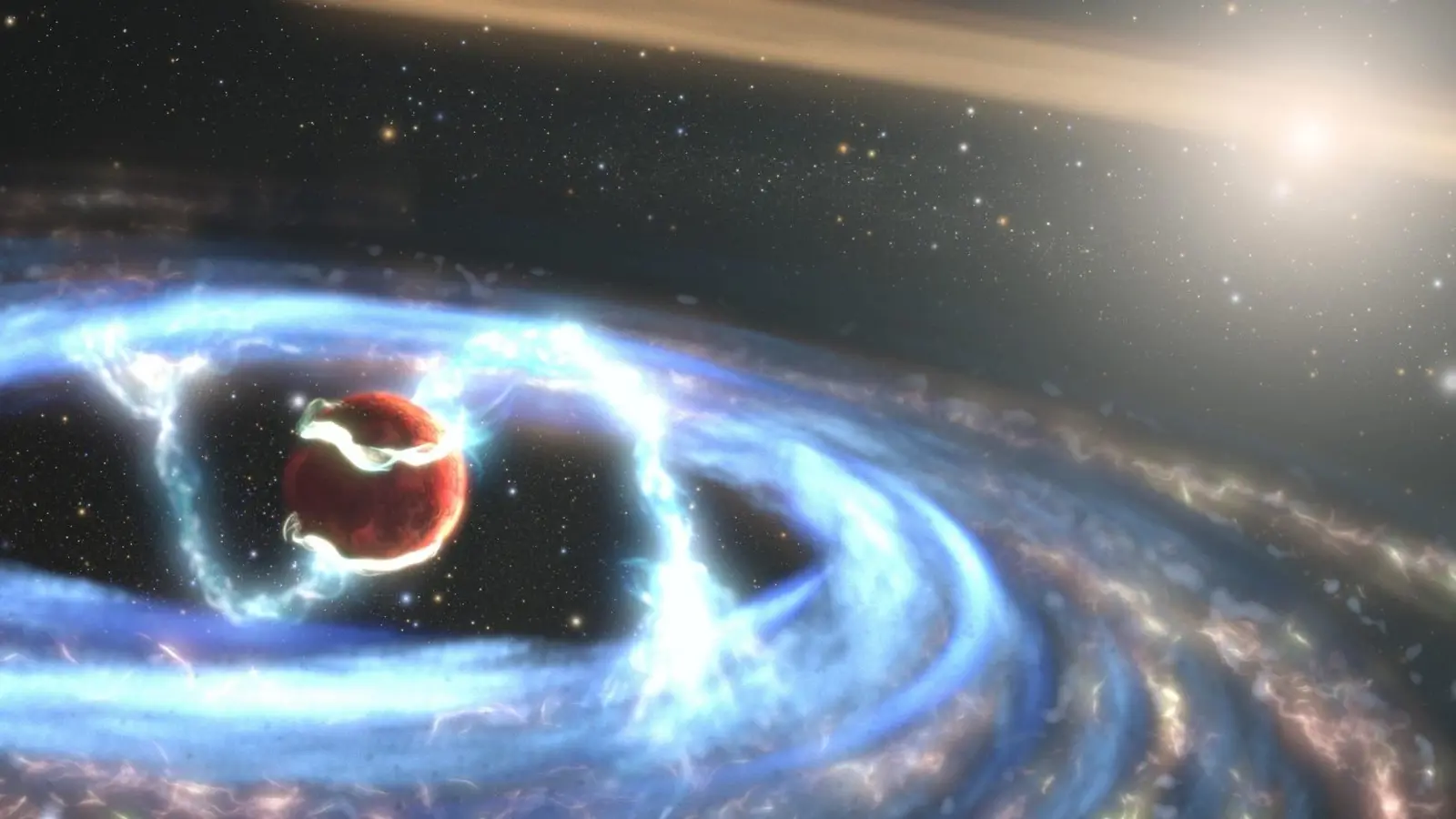

Astronominnen und Astronomen haben das erste direkte Bild eines Protoplaneten gewonnen, der aktiv Material akkretiert und sich innerhalb einer dunklen Lücke einer mehrteiligen protoplanetaren Scheibe befindet. Die neugeborene Welt, bezeichnet als WISPIT 2b, wurde durch ihre Wasserstoff‑Alpha‑(H‑Alpha)‑Emission entdeckt — Licht, das entsteht, wenn einfallendes Wasserstoffgas beim Aufprall auf den entstehenden Planeten so stark aufgeheizt wird, dass es ionisiert und dann wieder rekombiniert. Diese Beobachtung bestätigt eine lange vermutete Erklärung für die häufig beobachtete Ring‑und‑Lücken‑Architektur junger Scheiben: wachsende Planeten, die durch ihre gravitative Wirkung Material aus ihren Bahnen räumen und dabei Lücken erzeugen.

Wissenschaftlicher Kontext: Warum H‑Alpha von Bedeutung ist

Protoplanetare Scheiben sind rotierende, meist dünne Verteilungen aus Staub und Gas, die junge Sterne umgeben und den Rohstoff für die Planetenbildung liefern. Viele dieser Scheiben zeigen konzentrische Ringe mit dunklen Lücken, ein Muster, das in hochauflösenden Bildern weithin zu sehen ist. Obwohl theoretische Modelle schon seit langem nahelegen, dass eingebettete Planeten diese Lücken verursachen können, blieben direkte Nachweise von Planeten innerhalb genau dieser dunklen Regionen selten und schwer fassbar. H‑Alpha ist eine sichtbare Wellenlängen‑Emission, die entsteht, wenn Wasserstoffatome ionisiert werden und bei der Rekombination ein Photon mit einer charakteristischen Wellenlänge aussenden. Akkretierende Protoplaneten erzeugen häufig starke H‑Alpha‑Emissionen, weil das einfallende Gas beim Aufprall auf die planetare Oberfläche oder die magnetosphärischen Regionen extrem erhitzt wird. Daher ist H‑Alpha ein besonders wertvoller Tracer für neugeborene Planeten, die in vielfacher Hinsicht sonst schwer zu erkennen sind: Sie sind oft zu lichtschwach im reflektierten Sternlicht oder im thermischen Infraroten, insbesondere wenn sie von Staub umgeben oder noch sehr heiß und von ihrer Umgebung überstrahlt werden.

Ein weiterer Grund, warum H‑Alpha so nützlich ist: Im Gegensatz zu längerwelligen thermischen Messungen ist H‑Alpha direkt mit akkretionellen Prozessen verbunden. Während thermische Photometrie vor allem die Temperatur und Größe eines warmen Objekts widerspiegelt, liefert H‑Alpha Informationen über die aktuelle Massenzufuhr — also darüber, wie viel Materie pro Zeiteinheit auf das Objekt fällt. Diese Dynamik ist entscheidend, um Wachstumsraten, Altersschätzungen und die energetischen Bedingungen in der Entstehungsphase abzuleiten. Beobachtungen von H‑Alpha können damit akute Ereignisse wie episodische Ausbrüche oder variable Akkretionsraten aufdecken, die wichtige Hinweise auf die Physik der Planetenbildung liefern.

Methodisch stellt H‑Alpha‑Beobachtung jedoch eine Herausforderung dar: Diese Linie liegt im sichtbaren Bereich und verlangt hohe Empfindlichkeit, gute Bildqualität und exzellente Korrektur atmosphärischer Störungen, damit das schwache Signal nahe am hellen Zentralstern detektiert werden kann. Das erfordert adaptive Optik‑Systeme mit hoher Leistung, spezielle Filter und oftmals längere Integrationszeiten, um das Signal vom Rauschen zu trennen.

Beobachtungen und eingesetzte Instrumente

Die Entdeckung wurde von einem Team unter Leitung von Laird Close (University of Arizona) und Richelle van Capelleveen (Leiden Observatory) vorangetrieben. Entscheidend waren mehrere der weltweit leistungsfähigsten adaptiven Optik‑Systeme, die es erlauben, vom Boden aus Bildqualitäten zu erreichen, die einst nur Weltraumteleskopen vorbehalten waren. Zentrales Instrument war MagAO‑X — ein speziell für hochauflösende H‑Alpha‑Bildgebung optimiertes Gerät an dem 6,5‑Meter‑Magellan‑Teleskop in Chile, betrieben von der University of Arizona. MagAO‑X liefert exzellente Korrektur der turbulenten Erdatmosphäre bei sichtbaren Wellenlängen und ist damit prädestiniert, schwache H‑Alpha‑Signale in der Nähe von hellen Sternen zu detektieren.

Zur Bestätigung und ergänzenden Charakterisierung wurden Infrarot‑Folgemessungen mit dem 8,4‑Meter‑Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona durchgeführt. Das LBT ist wegen seiner großen Sammelfläche und seiner interferometrischen Fähigkeiten besonders sensitiv in thermischen Bändern, was hilft, die Wärmestrahlung planetarer Kandidaten zu messen. Ergänzend trugen SPHERE‑Beobachtungen am Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile unterstützende Daten bei. SPHERE ist auf Hochkontrastbildgebung im Nahinfraroten spezialisiert und liefert detaillierte Strukturdaten der Scheibe selbst — etwa die Lage und Form von Ringen und Lücken —, die entscheidend sind, um die Interpretation eines Punktquellensignals als Planet versus andere mögliche Erklärungen wie lokal verdichteten Staub oder Reflexion auszuschließen.

Die Kombination dieser Instrumente bringt unterschiedliche, sich ergänzende Informationen: MagAO‑X deckt die akkurate H‑Alpha‑Signatur ab, SPHERE liefert hochauflösende Scheibenbilder und das LBT ergänzt mit thermischen Messungen, die Temperatur, leuchtende Fläche und grobe Masseabschätzungen erlauben. Solche Multi‑Wellenlängen‑Kampagnen sind inzwischen ein Standardansatz, um robuste Identifikationen zu erzielen und systematische Fehler einzelner Methoden zu minimieren.

Das WISPIT‑2‑System und beobachtete Ergebnisse

Die Scheibe um den Stern WISPIT‑2 zeigt mehrere Gravitationsstrukturen in Form von Ringen und Lücken. In den H‑Alpha‑Aufnahmen erscheint eine kompakte Quelle — WISPIT 2b — innerhalb einer offenbar ausgespänten Lücke in einem Abstand von etwa 56 astronomischen Einheiten (AU) zum Zentralstern (1 AU entspricht dem mittleren Abstand Erde–Sonne). Innerhalb der inneren Aussparung taucht außerdem ein zweiter Kandidat, CC1, auf, der sich in einem Bereich von ungefähr 14–15 AU befindet. Thermische Infrarotmessungen deuten darauf hin, dass CC1 möglicherweise eine Masse von rund 9 Jupitermassen besitzt, während WISPIT 2b auf etwa 5 Jupitermassen geschätzt wird. Diese Massenwerte sind jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet, da die beobachtete Helligkeit nicht nur von der Masse, sondern auch stark von der aktuellen Akkretionsleuchtkraft und vom Alter des Systems beeinflusst wird — beides Parameter, die schwer genau zu bestimmen sind.

Das Team berichtet, dass nach Aktivierung von MagAO‑X das H‑Alpha‑Signal „sofort aus den Daten herausgesprungen“ sei, was eine sichere Detektion bereits nach wenigen Stunden Integrationszeit ermöglichte. Parallel dazu bestätigten Infrarotmessungen sowohl von SPHERE als auch vom LBT die mehrteilige Ringstruktur der Scheibe und stützen damit die Interpretation, dass Planeten die beobachteten Lücken formen. Diese Übereinstimmung mehrerer unabhängiger Datensätze erhöht die Vertrauenswürdigkeit der Analyse und reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Einzelfehler oder artefaktbedingte Falschalarme handelt.

Die Entdeckung demonstriert damit konkret, dass sich bildendende Planeten innerhalb dunkler Scheibenlücken aufspüren lassen, wenn man auf Akkretionssignaturen schaut. Das macht Systeme wie WISPIT‑2 zu seltenen, aber äußerst wertvollen «Laboren» in unserer kosmischen Nachbarschaft: Sie erlauben direkte Einblicke in Prozesse, die bei der Bildung von Gasriesen maßgeblich sind — etwa wie solche Planeten Masse aufbauen, wie sie durch Wechselwirkungen mit dem umgebenden Gas und Staub migrieren und wie sich ihre gravitativen Einflüsse auf die Scheibenstruktur auswirken.

Ein nützlicher Vergleich zur Entstehung unseres eigenen Sonnensystems zeigt, dass frühe Jupiter‑ und Saturn‑-ähnliche Riesen wahrscheinlich ebenfalls während ihrer Akkretionsphase beträchtlich heller und aktiver waren als in späteren, ruhigen Lebensabschnitten. Allerdings scheinen die Gasriesen im WISPIT‑2‑System größer und weiter voneinander entfernt zu sein als die Planeten unseres Sonnensystems — ein Hinweis darauf, dass verschiedene Umgebungsbedingungen oder Entstehungswege zu sehr unterschiedlichen Architekturen führten.

Interpretation, Unsicherheiten und physikalische Einblicke

Die Interpretation von H‑Alpha‑Signalen als Hinweis auf Akkretion erfordert sorgfältige Modellierung. H‑Alpha‑Emission kann von verschiedenen Regionen stammen: von akkretionellen Spots auf der planetaren Oberfläche, von schock‑beheizten Akkretionssäulen entlang magnetischer Feldlinien, oder von heißem Material in einer circumplanetaren Scheibe (einem Mini‑Disk). Jede dieser Komponenten führt zu unterschiedlichen Linienprofilen, Variabilität und räumlicher Ausdehnung des Signals. Hochaufgelöste Spektroskopie kann helfen, die Linienform und Dopplerverschiebungen zu messen, wodurch sich beispielsweise die Geschwindigkeit des einfallenden Materials und damit verbundene energetische Prozesse abschätzen lassen.

Massenschätzungen anhand von Thermalmessungen sind weiterhin problematisch: Wenn ein Protoplanet stark akkretiert, trägt die Akkretionsleuchtkraft einen erheblichen Anteil zur Gesamthelligkeit bei, was zu Überschätzungen der planetaren Eigenmasse führen kann, falls man nur thermische Helligkeit betrachtet und keine akkretionsbedingte Emission berücksichtigt. Darüber hinaus hängt die Ableitung einer Masse aus der Helligkeit stark von Modellannahmen über Alter, Zusammensetzung, atmosphärische Eigenschaften und Akkretionsmechanismen ab. In diesem Stadium sind daher konservative Fehlerintervalle angebracht, und weitere Beobachtungen, insbesondere zeitaufgelöste H‑Alpha‑Spektroskopie und hochauflösende Infrarot‑Spektren, sind nötig, um die physikalischen Parameter genauer einzugrenzen.

Die räumlichen Koordinaten der Kandidaten relativ zur Scheibenstruktur liefern zusätzlich Hinweise auf planeten‑scheiben‑Interaktionen: Planeten im Bereich von einigen zehn AU können Lücken durch resonante Wechselwirkungen und durch direkte Gas‑ und Staubabscheidung formen. Flüssigkeitsdynamische und N‑Körper‑Simulationen derartigen Systems zeigen, dass mehrere Planeten gemeinsam komplexe Ringmuster erzeugen können, einschließlich asymmetrischer Dichteverteilungen und Spiralwellen, die in hochauflösenden Bildern sichtbar werden. Ein direkter Vergleich zwischen Beobachtungen und simulationsbasierten Vorhersagen kann helfen, die Massen, Bahnen und zeitliche Entwicklung der Kandidaten besser zu konstruieren.

Bedeutung für Theorien der Planetenentstehung

Die direkte Beobachtung eines akkretierenden Protoplaneten innerhalb einer Lücke ist ein starker Beleg dafür, dass Planetenbildung nicht nur ein Prozess ist, der in den inneren Regionen einer Scheibe stattfindet. Stattdessen zeigen Systeme wie WISPIT‑2, dass massive Planeten auch in großen Abständen vom Zentralstern entstehen oder zumindest dorthin migrieren können. Dies hat Auswirkungen auf verschiedene Entstehungsmechanismen: Während das klassische Kernakkretionsmodell für die Bildung von Gasriesen in inneren und mittleren Entfernungen gut passt, gewinnt in großen Abständen das Szenario einer fragmentierenden Scheibe (Gravitationsinstabilität) an theoretischem Interesse. Beobachtungen wie diese erlauben es, zwischen solchen Mechanismen zu unterscheiden, indem sie Aufschluss über Entstehungszeiträume, Massen und die Umgebungsbedingungen geben.

Darüber hinaus eröffnet die Studie Perspektiven zur Untersuchung von Migrationsprozessen. Ein gebildeter Planet kann durch Wechselwirkungen mit der Scheibe radial wandern — entweder nach innen (typische Typ‑I‑ bzw. Typ‑II‑Migration) oder, unter bestimmten Umständen, nach außen. Die derzeitige Verteilung der Kandidaten im WISPIT‑2‑System kann zukünftige Modelle testen, die Migration, Bahnstabilität und letztlich das Endarchitektur eines Planetensystems vorhersagen.

Zukünftige Beobachtungen und Forschungsperspektiven

Um die hier gewonnenen Erkenntnisse zu vertiefen, sind mehrere ergänzende Beobachtungen sinnvoll: hochauflösende Spektroskopie im sichtbaren Bereich zur Untersuchung der H‑Alpha‑Linienprofile; zeitaufgelöste Monitoring‑Kampagnen, um Variabilität und episodische Akkretionsereignisse zu erfassen; sowie weitere Infrarot‑ und submillimeter‑Beobachtungen, um die Staub‑ und Gasverteilung detaillierter zu kartieren. Langfristiges Monitoring kann auch dynamische Veränderungen in der Scheibenstruktur aufspüren, die durch Planetenwanderung oder wechselnde Akkretionsraten verursacht werden.

Außerdem ist die Kombination von Beobachtungsdaten mit numerischen Simulationen (Hydrodynamik, Strahlungstransport und N‑Körper‑Rechnungen) essenziell, um aus den Rohdaten belastbare physikalische Modelle abzuleiten. Solche Modelle helfen, kausale Beziehungen zwischen beobachteten Ringstrukturen und den zugrundeliegenden Planetenparametern herzustellen und ermöglichen Vorhersagen, die sich in späteren Beobachtungen testen lassen.

Fazit

Das erste H‑Alpha‑Bild eines babyhaften Planeten innerhalb einer Scheibenlücke verstärkt die Verbindung zwischen beobachteter Scheibenstruktur und Planetenbildung. Die Entdeckung im WISPIT‑2‑System demonstriert, dass akkretierende Planeten direkt über ihre Emissionen identifiziert werden können und liefert wertvolle Einblicke in frühe Entwicklungsphasen gasreicher Planeten. Fortgesetzte Mehrwellenlängen‑Beobachtungen, kombiniert mit hoher spektraler Auflösung und zeitlicher Überwachung, werden die Schätzung von Massen und Akkretionsraten weiter präzisieren und aufdecken, wie solche jungen Systeme zu reifen Planetensystemen evolvieren. Solche Studien sind entscheidend, um die Vielfalt der beobachteten Planetensysteme zu verstehen und die Theorien der Planetenentstehung empirisch zu untermauern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen