8 Minuten

Morin-basiertes Pulver: natürliche Alternative zur Parodontalpflege

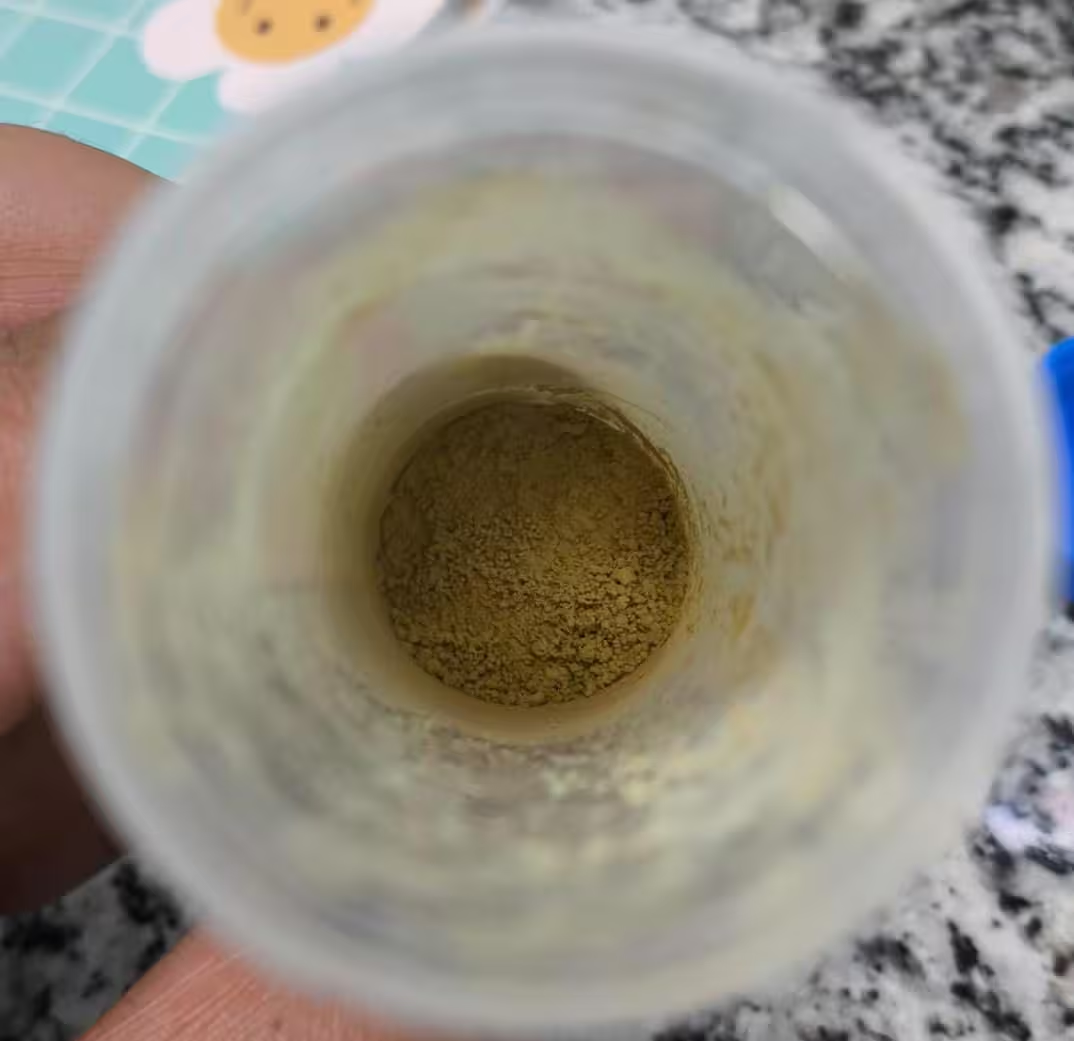

Eine pulverförmige Darreichung auf Basis von Morin — ein Flavonoid, das in Guavenblättern, Apfel- und Feigen-Schalen, bestimmten Teesorten sowie in Mandeln vorkommt — zeigt bemerkenswerte antimikrobielle, entzündungshemmende und antioxidative Effekte gegen die Bakterien, die Parodontalerkrankungen antreiben. Forschende der Zahnmedizinischen Fakultät Araraquara (FOAr-UNESP) in Brasilien entwickelten ein feines, milchähnliches Pulver, indem sie Morin in Polymere einkapselten, um eine kontrollierte Freisetzung im Mundraum zu erreichen. Credit: Stock

Das Team verarbeitete Morin zu einem sprühgetrockneten Pulver unter Verwendung von Polymeren wie Natriumalginat und Gellan-Gummi, um Stabilität, Geschmack und Haftung auf oralen Oberflächen zu verbessern. Diese Darreichungsform ist als ergänzende Plattform für die Mundpflege gedacht — insbesondere für Personen mit eingeschränkter manueller Geschicklichkeit, wie ältere Menschen oder Patientinnen und Patienten mit besonderen Bedürfnissen, die keine effektive mechanische Reinigung durchführen können. Solche Formate können die Selbstpflege unterstützen und die Compliance bei Pflegebedürftigen erhöhen.

In Laboruntersuchungen an der FOAr-UNESP bewerteten die Doktorandin Luciana Solera Sales und ihre Betreuerin Fernanda Lourenção Brighenti das Morin-Pulver gegen einen mehrspeziellen Biofilm, der die komplexen bakteriellen Gemeinschaften bei Parodontalerkrankungen simuliert. Die Ergebnisse, veröffentlicht in Archives of Oral Biology, deuten darauf hin, dass die kontrollierte Freisetzung von Morin die Lebensfähigkeit von Biofilmen verringert und zudem Marker reduziert, die mit Entzündung und oxidativem Stress assoziiert sind. Das Projekt wurde von der São Paulo Research Foundation (FAPESP) gefördert und umfasste Kooperationen mit der Fakultät für pharmazeutische Wissenschaften (FCFAr) der UNESP, der UNIARA und der University of Birmingham.

Warum kontrollierte Freisetzung entscheidend ist

Die orale Applikation steht vor mehreren physikalischen und physiologischen Herausforderungen: Speichelfluss (im Mittel etwa 1 mL/min bei Ruhe) sorgt für rasche Clearance, und Geschmacksempfindungen sowie Geruch beeinflussen die Verweildauer aktiver Substanzen auf der Mukosa und an den Zähnen. Indem Morin in einer Polymermatrix verkapselt wird, verlangsamt sich die Auflösung, die Haftung an oralen Schleimhäuten steigt, und die lokalen Konzentrationen lassen sich besser steuern. Dadurch werden mögliche Toxizitäten begrenzt und die Aktivität erhalten oder sogar verlängert.

Brighenti erläutert, dass die Anpassung von bereits in der Pharmakologie etablierten kontrollierten Freisetzungssystemen an den zahnmedizinischen Bereich Nebenwirkungen reduzieren könnte, die bei einigen aktuellen oralen Antimikrobiellen beschrieben sind — etwa Geschmacksveränderungen, eine vermehrte Bildung von Zahnstein (Konkrementen) oder Verfärbungen der Zähne. Kontrollierte Freisetzung ermöglicht darüber hinaus eine zielgerichtete Wirkung ohne systemische Belastung, was besonders im Kontext der Antibiotika-Resistenzprävention von Vorteil ist.

Laborergebnisse, Wirkmechanismen und klinische Bedeutung

In vitro reduzierte das Morin-haltige Pulver die Biofilmfärbung und die bakterielle Lebensfähigkeit deutlich stärker als freies, in Lösung vorliegendes Morin. Neben der direkten antimikrobiellen Wirkung zeigten die Formulierungen antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen könnten, das durch chronische Infektionen verursachte Gewebeschädigungspotenzial zu begrenzen. Antioxidative Effekte können freie Radikale neutralisieren und so Lipidperoxidation sowie Proteinoxidation in gingivalen Zellen vermindern — ein Mechanismus, der bei chronischer Parodontitis eine Rolle spielt.

Morin selbst gilt als kostengünstig und in vielen Pflanzen reichlich vorhanden, doch betonen die Forschenden, dass die alleinige Ernährung mit morinhaltigen Lebensmitteln nicht ausreicht, um therapeutisch relevante, stabile Dosen für die topische Anwendung im Mund zu erreichen. Die gezielte Extraktion, Reinigung und Formulierung sind notwendig, um bioverfügbare und beständige Produkte zu erzeugen, die im klinischen Kontext zuverlässig funktionieren.

Mechanistisch kann Morin mehrere bakterielle Zielstrukturen beeinflussen: Es kann die bakterielle Zellmembran destabilisieren, die Bildung bakterieller Adhäsionsfaktoren beeinträchtigen, Biofilme hemmen und zugleich entzündliche Signalwege in Wirtszellen modulieren. Diese Vielseitigkeit ist vorteilhaft, da Parodontalerkrankungen durch polymikrobielle Biofilme und eine dysregulierte Immunantwort gekennzeichnet sind. Indem sowohl mikrobiologische als auch immunologische Pfade adressiert werden, könnte eine Morin-basierte Therapie das Fortschreiten der Erkrankung bremsen und die Effektivität mechanischer Therapien verbessern.

Nächste Schritte: präklinische Tests, klinische Perspektiven und gesundheitspolitischer Kontext

Die Forschungsgruppe plant als nächsten Schritt Tierversuche, um Sicherheitsprofile, pharmakokinetische Eigenschaften, optimale Dosierungen und mögliche lokale Toxizitäten zu prüfen. Bei positiven Ergebnissen sollen klinische Studien folgen, die nicht nur Verträglichkeit und Wirksamkeit, sondern auch die Frage klären, ob Morin-Formulierungen das Gleichgewicht des oralen Mikrobioms erhalten oder unbeabsichtigt nützliche Kommensalen reduzieren. Ein wichtiges Ziel ist die Entwicklung von Formaten, die selektiv pathogene Bestandteile hemmen, ohne die essentielle mikrobielle Ökologie zu zerstören.

Früh beobachtete visuelle Effekte deuten darauf hin, dass Morin-behandelte Biofilme weniger stark gefärbt erscheinen als Biofilme, die mit freiem Morin behandelt wurden. Dies könnte einen praktischen Vorteil bei der Vermeidung von Zahnverfärbungen bedeuten — ein wichtiger Gesichtspunkt für die Akzeptanz durch Nutzerinnen und Nutzer und für die kosmetische Verträglichkeit neuer Mundpflegeprodukte.

Parodontalerkrankungen, einschließlich der schweren Form Parodontitis, stellen eine erhebliche globale Belastung dar: Die Weltgesundheitsorganisation schätzte 2022, dass nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung (etwa 3,5 Milliarden Menschen) an oralen Erkrankungen leidet. Parodontitis gehört zu den am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen und kann unbehandelt zum Zahnverlust führen. Folgekosten für Gesundheitssysteme, Beeinträchtigungen der Lebensqualität sowie mögliche Zusammenhänge mit systemischen Erkrankungen (z. B. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) verstärken die Bedeutung präventiver und therapeutischer Maßnahmen.

In diesem Kontext könnten komplementäre topische Mittel mit antimikrobiellen und entzündungshemmenden Eigenschaften, die ohne systemische Antibiotika auskommen, die nichtchirurgischen Parodontaltherapien unterstützen. Solche Produkte würden zur Antibiotika-Einsparung beitragen, die Resistenzentwicklung verlangsamen und eine sicherere, lokal begrenzte Intervention ermöglichen. Gleichzeitig sind Studien zur Langzeitwirkung auf das Mikrobiom, zur Häufigkeit der Anwendung und zur Interaktion mit gängigen Mundhygieneprodukten notwendig.

Die Zielgruppen für Morin-basierte Präparate sind breit gefächert: ältere Menschen mit eingeschränkter manueller Geschicklichkeit, Patientinnen und Patienten in Pflegeeinrichtungen, Personen mit motorischen oder kognitiven Einschränkungen sowie Menschen in Regionen mit begrenztem Zugang zu zahnärztlicher Versorgung. Praktische Darreichungsformen könnten Pulvern zur oralen Applikation, adhäsiven Gelen, Lutschtabletten oder Sprays sein — jedes Format bringt eigene Anforderungen an Stabilität, Bioverfügbarkeit und Benutzerfreundlichkeit mit sich.

Herstellertechnisch sind mehrere Aspekte zu beachten: Skalierbarkeit der Extraktion aus pflanzlichen Rohstoffen, Standardisierung des Morin-Gehalts, Auswahl zugelassener und oralverträglicher Hilfsstoffe, validierte Herstellungsverfahren wie Sprühtrocknung sowie stabilitäts- und Haltbarkeitsprüfungen. Die regulatorische Einstufung hängt vom vorgesehene Nutzen und der Dosierung ab — als Medizinprodukt, kosmetisches Mittel oder Arzneimittel. Klinische Evidenz ist entscheidend, um Zulassungen und Empfehlungen durch Fachgesellschaften zu erreichen.

Wissenschaftliche und technische Details zur Formulierung

Die Wahl von Natriumalginat und Gellan-Gummi als Matrixkomponenten ist aus mehreren Gründen sinnvoll: Beide Polymere besitzen gute mucoadhäsive Eigenschaften, die Haftung an der Schleimhaut erhöht, und sie können durch ionische Vernetzung verfestigt werden, wodurch eine kontrollierte Freisetzung ermöglicht wird. Natriumalginat bildet in Gegenwart von Calciumionen Gelstrukturen, die das Wirkstofffreisetzungstempo über Diffusion und Erosion regulieren. Gellan-Gummi trägt zur Textur und Stabilität bei und kann die Sensorik (Mundgefühl) verbessern.

Das Sprühtrocknungsverfahren liefert ein mikronisiertes, trocknes Pulver mit langer Lagerstabilität und einem günstigen Verhältnis von Oberfläche zu Masse, welches die Wiedereinlösung und Freisetzung ebenfalls beeinflusst. Durch gezielte Variation von Polymerkonzentration, Trocknungstemperatur und Prozessparametern lassen sich Partikelgröße, Porosität und Freisetzungskinetik steuern. Solche Parameter sind ausschlaggebend für die klinische Wirksamkeit: Zu schnelle Freisetzung führt zu vorübergehenden Wirkungsspitzen und möglicher Toxizität, während zu langsame Freisetzung die nötige lokale Konzentration unterschreiten kann.

Zudem erlauben moderne Charakterisierungsmethoden — wie Rasterelektronenmikroskopie (REM), partikelgrößenanalysen, Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) und in vitro Freisetzungsprofile — eine präzise Qualitätskontrolle. Ex vivo Tests an humaner Schleimhaut, Permeationsmessungen und simulierte Speichelumgebungen ergänzen die Validierung vor Tierversuchen und klinischen Studien.

Risiken, Limitationen und ethische Überlegungen

Trotz der vielversprechenden Vorbefunde müssen Risiken und Limitationen offen adressiert werden. Mögliches lokales Reizpotenzial, Wechselwirkungen mit bestehenden zahnärztlichen Materialien (z. B. Füllungen, Prothesenmaterialien), Allergien und individuelle Unterschiede im Speichelfluss oder in der oralen Mikroflora können die Wirksamkeit beeinflussen. Langzeitdaten fehlen bislang; darum sind Studien zu chronischer Anwendung, Interaktionen und möglichen Resistenzentwicklungen (auch wenn Morin kein klassisches Antibiotikum ist) wichtig.

Ethik und Zugänglichkeit spielen ebenfalls eine Rolle: Wenn sich Morin-Formulierungen als günstig und wirksam erweisen, sollten sie sozial gerecht verfügbar gemacht werden — insbesondere in Regionen mit hoher Prävalenz oraler Erkrankungen und geringem Zugang zu zahnärztlicher Versorgung. Die Beschaffung von pflanzlichen Rohstoffen sollte nachhaltig erfolgen, um Umweltbelastungen durch großflächigen Anbau oder Extraktion zu vermeiden.

Fazit

Das einkapselte Morin-Pulver stellt eine vielversprechende, skalierbare Plattform für zielgerichtete Mundpflege dar: Es kombiniert natürliche antimikrobielle und antioxidative Eigenschaften mit Technologien zur kontrollierten Freisetzung, um Verweildauer und lokale Wirkung zu verbessern, Nebenwirkungen zu reduzieren und Patientinnen und Patienten zu unterstützen, die mit routinemäßiger oraler Hygiene Schwierigkeiten haben. Vorläufige Laborergebnisse sind vielversprechend, doch sind Tierversuche und klinische Studien notwendig, um Sicherheit, Dosierung und langfristige Effekte zu bestätigen. Sollte sich die Wirksamkeit in klinischen Settings bestätigen, könnten Morin-basierte Produkte eine nützliche Alternative oder Ergänzung zu etablierten parodontalen Therapien werden und insbesondere Bevölkerungsgruppen zugutekommen, die begrenzten Zugang zu mechanischer Mundpflege haben.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen