8 Minuten

Mondbeben formen die Mondlandschaft um und gefährden Infrastruktur

Eine neue Analyse geologischer Hinweise von der Apollo-17-Landestelle zeigt, dass wiederkehrende, niederenergetische Mondbeben — und nicht primär Meteoriten‑Einschläge — die Oberfläche im Taurus‑Littrow‑Tal wiederholt verändert haben. Die Studie, veröffentlicht in Science Advances von Smithsonian Senior Scientist Emeritus Thomas R. Watters und dem Geologen Nicholas Schmerr von der University of Maryland, verknüpft Feldbeobachtungen an Apollo‑Proben mit modernen seismischen Modellen, um zu bewerten, wie flache Mondbeben Felsblöcke versetzen, Hangrutsche auslösen und Langzeitmissionen gefährden können.

Die Forschenden nutzten Verteilungen von Gesteinen und Hangrutschablagerungen, die von den Apollo‑17‑Astronauten dokumentiert und beprobt worden sind, um die Größe und den Ursprung der seismischen Ereignisse zu schätzen, welche große Felsblöcke über das Talboden‑Relief bewegt haben. Da der Mond keine dichte, moderne Messnetzinfrastruktur für starke Bodenbewegungen besitzt, müssen Wissenschaftler frühere Bodenbewegungen aus geomorphologischen Merkmalen herauslesen: umgefallene Blöcke, gestörte Hänge und weitere physische Spuren, die Millionen Jahre erhalten geblieben sind. Indem diese Beobachtungen mit numerischen Wellenausbreitungsmodellen gekoppelt werden, identifizierten die Autoren eine wahrscheinliche Störungsquelle für die beobachteten Veränderungen und quantifizierten die Bodenbeschleunigung, die von solchen Störungen erzeugt werden kann.

Geologische Indizien deuten auf die Lee‑Lincoln‑Verwerfung

Die Studie verbindet die wiederholte Umformung des Terrains im Taurus‑Littrow‑Tal mit der Lee‑Lincoln‑Verwerfung — einer flachen Aufschiebungsverwerfung, die das Tal quert. Die Forschenden kommen zu dem Schluss, dass eine Reihe relativ kleiner, aber lokal starker Beben, in etwa der Stärke 3 auf der Erdmessskala, das Gebiet im Verlauf der letzten rund 90 Millionen Jahre immer wieder erschüttert haben. Auf der Erde gilt ein Ereignis der Magnitude 3 als gering, doch wenn ein solches Beben sehr nahe an einer Struktur oder an einem steilen Hang auftritt, kann die erzeugte Beschleunigung ausreichen, um Felsblöcke zu mobilisieren und Hangsicherungen zu überwinden.

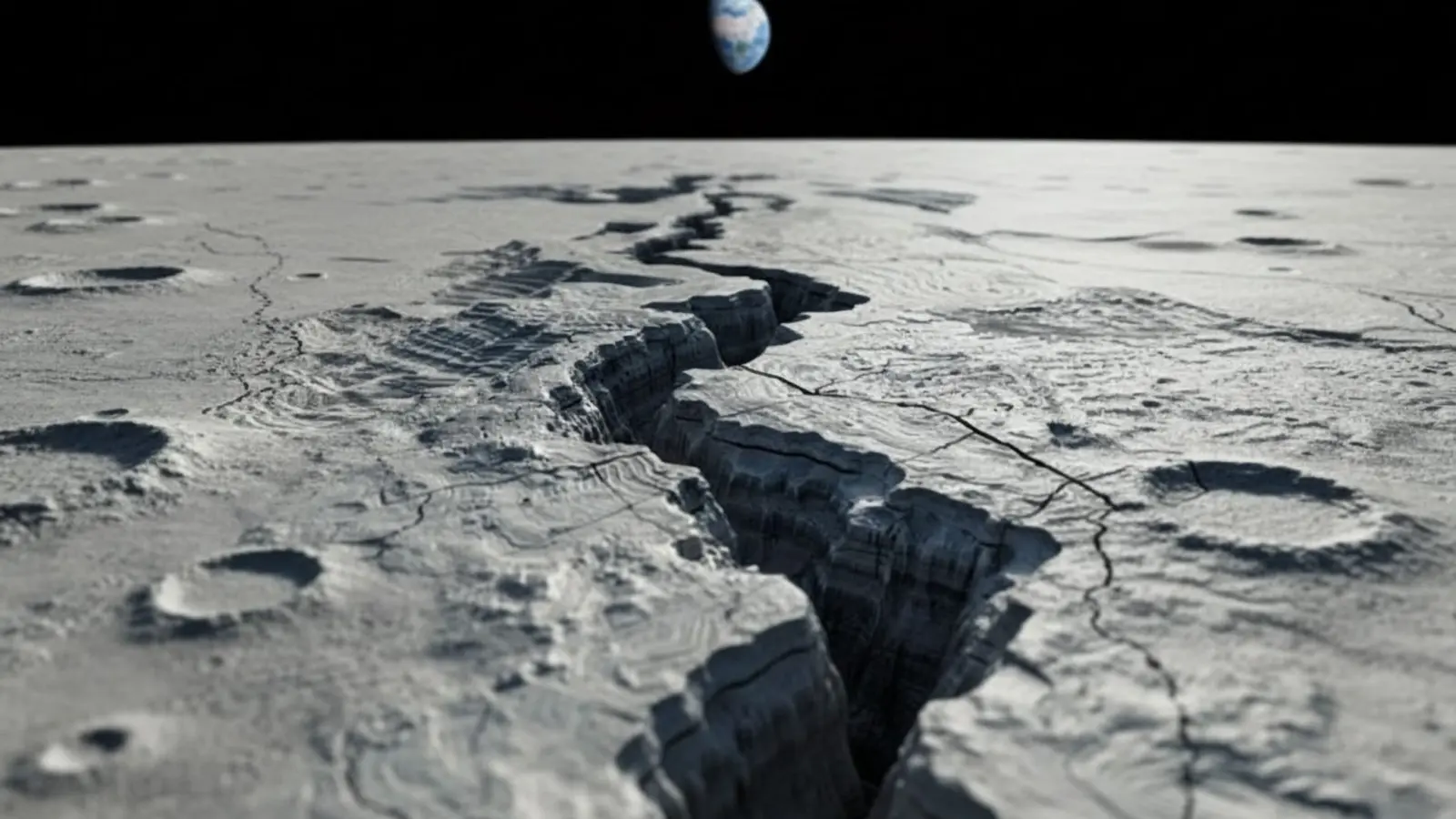

Eine Computersimulation zeigt die seismischen Wellen, die von einem flachen Mondbeben auf dem Lee‑Lincoln‑Abbruch im Taurus‑Littrow‑Tal ausgehen und mit der Landestelle der Apollo‑17‑Mondlandefähre interagieren. Der Ton entspricht der vertikalen Bodenbewegung aus der Simulation. Sowohl Audio als auch Video sind um den Faktor 10 beschleunigt. Das Hintergrundbild ist ein Globusmosaik der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera Wide Angle Camera (LROC‑WAC). Rot und Blau zeigen positive (aufwärts gerichtete Bodenbewegung) bzw. negative (abwärts gerichtete Bodenbewegung) Polaritäten der Welle. Quelle: University of Maryland, Nicholas Schmerr

Die Modellierungen zeigen, dass flache Aufschiebungsverwerfungen, die global über die Mondoberfläche verteilt sind, in der Lage sind, lokal deutlich größere Bodenbeschleunigungen zu erzeugen, als man für so kleine Magnituden bisher annahm. Die Lee‑Lincoln‑Verwerfung ist ein konkretes Beispiel; der Mond beherbergt tausende ähnlicher Verwerfungen, die durch das Abkühlen und Zusammenschrumpfen des Planeten entstanden sind, und neue Verwerfungen können sich bilden, solange sich das Innere weiter anpasst. Daher argumentieren die Autoren, dass aktive oder kürzlich aktive Abschürfungen (Scarps) als potentielle seismische Gefahrenzonen behandelt werden sollten.

Seismisches Risiko für Mondoperationen quantifizieren

Watters und Schmerr legen probabilistische Abschätzungen des seismischen Risikos in der Nähe aktiver Aufschiebungsverwerfungen vor. Sie berechnen, dass die tägliche Wahrscheinlichkeit für ein potenziell schädigendes Mondbeben in unmittelbarer Nähe einer aktiven Abschürfung bei etwa 1 zu 20 Millionen liegt. Diese Wahrscheinlichkeit ist an einem einzelnen Tag sehr gering, doch über die gesamte Laufzeit langfristiger Missionen summiert sich das Risiko. Beispielsweise würde eine über ein Jahrzehnt betriebene Oberflächeinheit nach dem einfachen kumulativen Modell der Autoren eine Gesamtwahrscheinlichkeit für ein gefährliches Ereignis in der Größenordnung von etwa 1 zu 5.500 aufweisen.

Die praktische Konsequenz lautet: Kurzzeit‑Ausflüge wie die Apollo‑Missionen hatten eine vernachlässigbare Exposition gegenüber seismischen Gefahren, während dauerhafte Basen, Habitatstrukturen und hohe, schlanke Landefahrzeuge (inklusive Entwürfen, die z. B. von Starship‑basierten Human Landing Systemen abgeleitet sind) anfälliger gegenüber Bodenbeschleunigungen sein könnten. Bauwerke mit einem hohen Schwerpunkt oder schmaler Standfläche könnten umkippen oder kritische Schäden erleiden, wenn ein nahegelegenes flaches Beben einen starken Impuls auslöst. Das Forschungsteam empfiehlt daher, paläoseismische Indizien, Scarp‑Kartierung und lokale seismische Gefährdungsanalysen in die Auswahl von Landestellen und die Platzierung von Habitaten einzubeziehen.

Lunare Paläoseismologie: Methoden und künftige Instrumente

Aufgrund des dünnen seismischen Netzes auf dem Mond und der geringeren Empfindlichkeit der Apollo‑Seismometer im Vergleich zu heutigen Instrumenten stützen sich Paläoseismologen oft auf indirekte Belege. Schmerr und Kollegen verwendeten geomorphologische Proxys — etwa umgestürzte Gesteinsblöcke und Hangrutschablagerungen —, um frühere Bodenbewegungen abzuleiten, und überprüften diese Schlussfolgerungen anschließend mit physikbasierten Modellen zur Wellenausbreitung. Dieser Ansatz, häufig als lunare Paläoseismologie bezeichnet, verbindet Feldgeologie, Aufnahmen aus der Umlaufbahn, Laboranalysen an Proben und numerische Simulationen und schafft so eine robuste, multidisziplinäre Methode zur Rekonstruktion vergangener seismischer Ereignisse.

Zukünftige Artemis‑Missionen sowie geplante Orbit‑ und Oberflächenkampagnen bieten eine bedeutende Chance, das Feld voranzubringen. Moderne Seismometer, die Jahrzehnte technologischen Fortschritts gegenüber den Apollo‑Instrumenten repräsentieren, werden seismische Aktivität in Frequenzbändern und über Entfernungen messen können, die auf dem Mond bislang nicht aufgelöst wurden. Hochauflösende orbitalaufnahmen und Laseraltimetrie (z. B. LIDAR) erlauben zudem eine präzisere Kartierung von Scarps und jüngeren Hangaktivitäten, wodurch Gefahrenkarten für Missionsplaner deutlich verbessert werden können. Die Kombination aus dichten Messnetzwerken, verbesserten Fernerkundungsdaten und weiterentwickelten geomechanischen Modellen schafft die Grundlage für evidenzbasierte Entscheidungen bei Standortwahl und Engineering.

„Wenn wir dauerhafte Basen auf dem Mond wollen, müssen wir die seismische Gefährdungsbewertung in die Standortwahl und die Ingenieursplanung integrieren“, sagte Nicholas Schmerr. „Das direkte Errichten auf aktiven Scarps zu vermeiden und Habitate fern von kartierten Aufschiebungsverwerfungen zu platzieren reduziert das Risiko erheblich.“

Expert Insight

„Die Studie unterstreicht, wie die Abkühlung des Planeten und die daraus resultierenden tektonischen Spannungen die mondoberfläche weiterhin auf für den Menschen relevanten Zeitskalen formen“, sagt Dr. Elena Ruiz, Strukturgeophysikerin bei einer großen Raumfahrtagentur (Kommentar zur Einordnung). „Für Ingenieurinnen und Ingenieure ist die Botschaft klar: Wählt flachere, geologisch ältere Flächen für Langzeitinfrastruktur, plant für asymmetrische Bodenbeschleunigungen und investiert in ein verteiltes seismisches Monitoring. Diese Maßnahmen werden Artemis‑Ära‑Habitate deutlich widerstandsfähiger machen.“

Apollo‑17‑Astronaut Harrison H. Schmitt entnimmt eine Probe vom Felsblock an Station 7, der sich am Fuß des North Massif im Taurus‑Littrow‑Tal befindet. Dieser große Block wurde durch ein starkes Mondbeben vor etwa 28,5 Millionen Jahren gelöst. Als wahrscheinlichste Quelle des Bebens wird ein Ereignis an der Lee‑Lincoln‑Verwerfung angenommen. Quelle: NASA/JSC/ASU

Folgen für Missionsplanung und Ingenieurwesen

In praktischer Hinsicht sollten Missionsarchitekten und Designer von Oberflächenhabitaten die folgenden Maßnahmen in ihre Planungen aufnehmen: seismische Gefahrenkartierung basierend auf Scarps und paläoseismischen Hinweisen; Standortbeschränkungen, die kritische Anlagen von aktiven Aufschiebungsverwerfungen fernhalten; Gründungs‑ und Dämpfungssysteme, die das Kipp‑ und Schwingungsrisiko für hohe Landefahrzeuge und Türme reduzieren; sowie die zeitnahe Installation dichter Seismometernetzwerke zu Beginn des Basenbetriebs, um laufende Aktivität zu überwachen. Risiken lassen sich nie vollständig eliminieren, aber durch gezielte ingenieurwissenschaftliche Maßnahmen lässt sich die Wahrscheinlichkeit und die Folgen schädigender Mondbeben deutlich reduzieren.

Die Autoren betonen, dass ihre Ergebnisse nicht bedeuten, der Mond wäre seismisch gewalttätig; vielmehr sind lokalisierte, flache Beben eine messbare Gefahr für dauerhafte Einrichtungen. Kurzfristige bemannte Missionen bleiben vergleichsweise risikoarm, doch die Bewertung ändert sich, sobald Lebensräume über Jahre oder Jahrzehnte betrieben werden. Langfristige Aufenthalte benötigen folglich ein kombinatorisches Vorgehen aus Standortwahl, baulicher Robustheit und kontinuierlicher Überwachung.

Fazit

Die neue Untersuchung von Watters und Schmerr öffnet einen praxisnahen Weg, lunare Paläoseismologie in die Planung von Artemis‑Ära und kommerziellen Mondmissionen zu integrieren. Indem geologische Marker aus den Apollo‑Missionen mit modernen seismischen Modellen kombiniert werden, identifiziert die Arbeit aktive, flache Aufschiebungsverwerfungen — wie die Lee‑Lincoln‑Abschürfung im Taurus‑Littrow‑Tal — als glaubwürdige Quellen von Bodenschüttelungen, die Felsblöcke mobilisieren und Infrastruktur gefährden können. Für Langzeitbasen sind die Empfehlungen eindeutig: Vermeidet jüngere Scarps, priorisiert seismisches Monitoring und gestaltet Landefähren sowie Habitate so, dass sie asymmetrische Bodenbeschleunigungen aushalten und ein Kippen verhindern. Mit verbesserten Seismometern und umfangreicheren orbitalen Datensätzen werden sich die Gefährdungsabschätzungen weiter präzisieren, was letztlich sicherere und resilientere menschliche Operationen auf dem Mond ermöglicht.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen