8 Minuten

Delfine, die an Stränden gestrandet aufgefunden werden, leiden möglicherweise nicht nur an körperlicher Erschöpfung, sondern auch an Hirnschäden, die denen der menschlichen Alzheimer-Krankheit ähneln. Neue Forschung verbindet wiederholte Exposition gegenüber Cyanobakterien-Toxinen — insbesondere BMAA und chemisch verwandten Isomeren — mit Amyloid-Plaques, Tau-Verfilzungen und Desorientierung bei diesen Meeressäugern. Die Ergebnisse werfen wichtige Fragen zu Umwelttoxinen, Meeresökologie und möglicher Übertragbarkeit auf den Menschen auf.

Wenn Strandrettungen auf eine rätselhafte Ursache treffen

Für Menschen, die an Küsten arbeiten, ist die Szene schmerzhaft vertraut: Retter sammeln sich um einen gestrandeten Delfin oder Wal, besprühen das Tier mit Meerwasser, spenden Schatten und decken es mit feuchten Tüchern ab in einem Wettlauf gegen die Zeit, um das Leben zu erhalten, bis die Flut das Tier in tiefere Gewässer zurücktragen kann. Freiwillige und Meeresbiologinnen und -biologen versuchen oft, noch reaktionsfähige Tiere in tiefere Bereiche zu lenken. Viele Strandungen enden jedoch tragisch, und die Frage bleibt bestehen — warum werden intelligente, soziale Tiere plötzlich desorientiert und treiben sich an den Strand?

Große Tümmler in Florida

Eine verstörende biologische Verbindung: Algen, Toxine und Gehirne

Forschende verschiedener Institute haben eine eindrückliche Hypothese vorgeschlagen: Wiederholte Exposition gegenüber Cyanobakterien-Toxinen könnte bei Delfinen einen demenzähnlichen Zustand auslösen. Cyanobakterien — die mikroskopisch kleinen Organismen, die für Algenblüten in warmen, nährstoffreichen Gewässern verantwortlich sind — produzieren Neurotoxine wie β-N-methylamino-L-alanin (BMAA) und chemisch verwandte Isomere wie 2,4-diaminobuttersäure (2,4-DAB) und N-2-aminoethylglycin (AEG). Diese Verbindungen können sich in marinen Nahrungsnetzen anreichern und sich in Spitzenprädatoren wie Delfinen konzentrieren, die kontaminierte Fische fressen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen Parallelen zur menschlichen Epidemiologie. Auf Guam korrelierte eine langfristige Nahrungsaufnahme von BMAA und anderen Cyanobakterien-Giften mit Häufungen neurodegenerativer Erkrankungen und mit neuropathologischen Veränderungen, die Alzheimer ähneln, einschließlich Amyloidablagerungen und abnormaler Tau-Proteine. Laborexperimente zeigen, dass BMAA Neurone schädigen und Gedächtnisdefizite in Tiermodellen verursachen kann, was den Feldbeobachtungen eine mechanistische Plausibilität verleiht. Diese Verbindungen sind Teil eines wachsenden Forschungsfeldes zu Umweltfaktoren bei neurodegenerativen Erkrankungen.

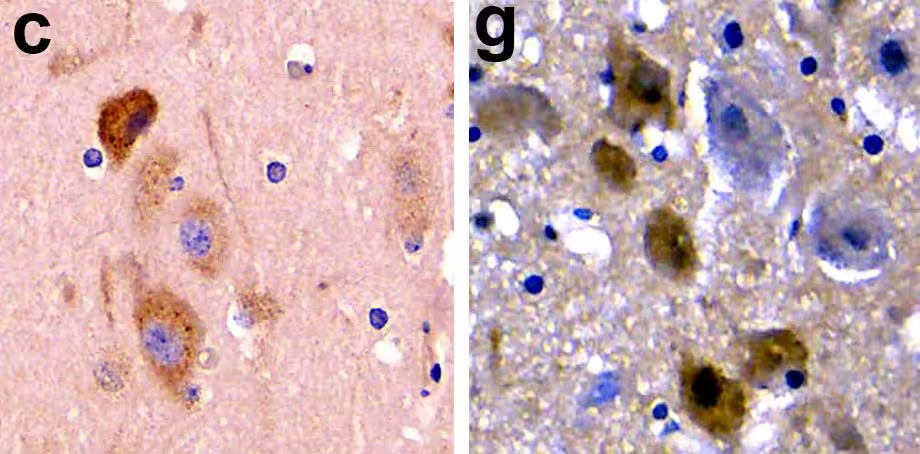

c: Beta-Amyloid-Pathologie in einem Gehirn eines gestrandeten Delfins; g: hyperphosphoryliertes Tau-Protein im Gehirn eines gestrandeten Delfins. Credit: David Davis

Was die Delfinstudien herausfanden

Eine gezielte Untersuchung von 20 gewöhnlichen Großen Tümmlern (Tursiops truncatus), die in der Indian River Lagoon im Osten Floridas gestrandet waren, offenbarte beunruhigende biochemische und genetische Signaturen. Forschende wiesen BMAA und seine Isomere in den Delfin-Gehirnen nach; insbesondere fanden sie hohe Konzentrationen von 2,4-DAB in Tieren, die während saisonaler Cyanobakterienblüten gestrandet waren. Tatsächlich hatten Delfine, die in Blüteperioden geborgen wurden, bis zu 2.900-fach höhere Konzentrationen von 2,4-DAB im Vergleich zu Tieren, die außerhalb der Blütesaison gefunden wurden — ein Hinweis auf starke saisonale Schwankungen der Toxinbelastung.

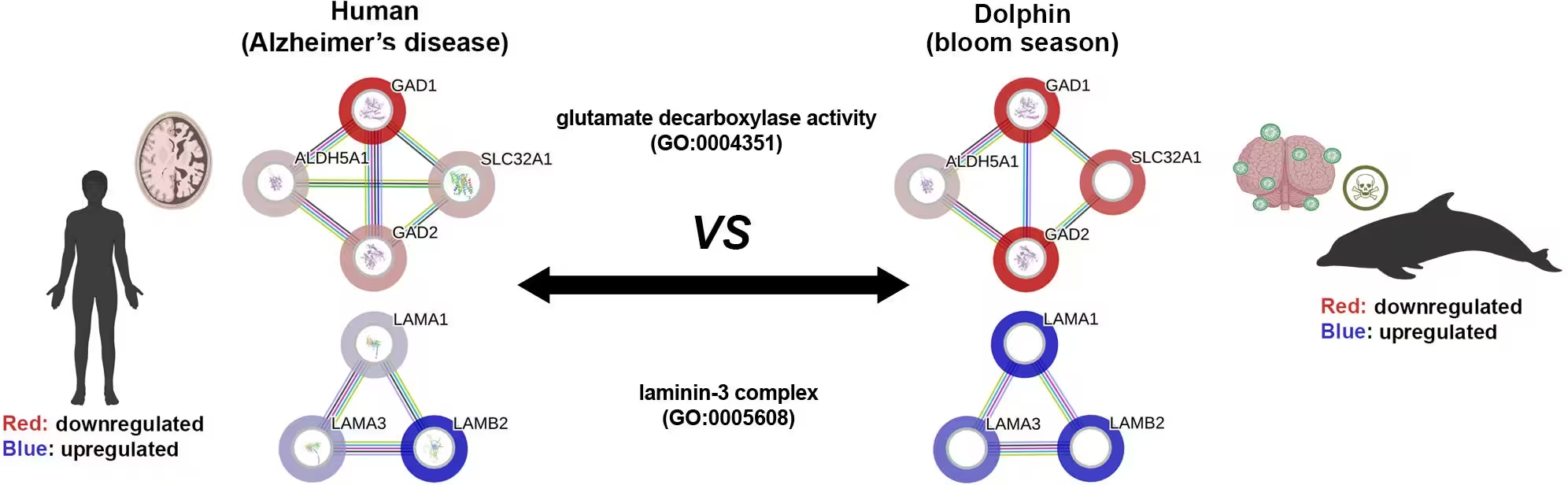

Die neuropathologische Analyse zeigte Kennzeichen, die mit der menschlichen Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden: β-Amyloid-Plaques, hyperphosphorylierte Tau-Proteine und Einschlüsse von TDP-43 — ein Marker, der mit schweren Formen der Neurodegeneration assoziiert ist. Auf genetischer Ebene zeigten Delfine, die während Blütesaisons gesammelt wurden, Hunderte unterschiedlich exprimierter Gene, die mit Alzheimer-ähnlichen Signalwegen verbunden sind. Diese Muster deuten darauf hin, dass die Toxine nicht nur vorhanden sind, sondern im Gehirn biologisch aktiv wirken und molekulare Reaktionen auslösen können.

Methodisch kombinierten die Studien histopathologische Techniken (Immunhistochemie für Amyloid-β, phospho-Tau und TDP-43), molekulare Analysen (transkriptomische Profilierung und differenzielle Genexpressionsanalysen) sowie chemische Bestimmung der Toxine mittels hochauflösender Massenspektrometrie (z. B. LC-MS/MS). Solche multimodalen Ansätze stärken die Aussagekraft der Befunde, indem sie physische Läsionen, chemische Belastungen und molekulare Reaktionen gleichzeitig erfassen.

Vergleichbare Alzheimer-Signalwege bei Delfinen in Blütezeiten

Warum das für Ökosysteme und Menschen wichtig ist

Algenblüten werden in vielen Küstengebieten länger und häufiger. Steigende Wassertemperaturen, zunehmender Nährstoffeintrag aus Landwirtschaft und Abwassereinleitungen fördern das Wachstum von Cyanobakterien und damit die Wahrscheinlichkeit toxischer Blüten. In Florida beispielsweise wurden toxinhaltige Wassermassen aus dem Lake Okeechobee flussabwärts in die Indian River Lagoon freigesetzt, wodurch Wildtiere — und potenziell auch Menschen — einer erhöhten Toxinbelastung ausgesetzt wurden. Diese Umweltveränderungen sind eng verknüpft mit Landnutzung, Klimawandel und Wasserwirtschaft.

„Da Delfine als Umweltsensoren für toxische Belastungen in marinen Systemen gelten“, erläutert Dr. David Davis von der Miller School of Medicine, „bestehen Bedenken hinsichtlich gesundheitlicher Risiken für Menschen im Zusammenhang mit Cyanobakterien-Blüten.“ Dieselben molekularen Signalwege, die bei Delfinen Alzheimer-ähnliche Pathologie zu erzeugen scheinen, werfen Fragen zu möglichen Langzeitrisiken für Menschen auf, die auf Meeresfrüchte angewiesen sind oder sich in rekreativen Gewässern aufhalten, die von Cyanobakterien betroffen sind.

Lokale Gesundheitsstatistiken verstärken die Besorgnis. Miami-Dade County meldete 2024 eine der höchsten Prävalenzen von Alzheimer-Krankheit in den Vereinigten Staaten. Alzheimer ist zwar eine komplexe Erkrankung mit multifaktoriellen Ursachen — Genetik, Alter, Lebensstil — doch Umweltfaktoren wie die Exposition gegenüber Cyanobakterien-Toxinen werden zunehmend als potenzielle Mitverursacher anerkannt. Die Kombination aus Umweltüberwachung, Epidemiologie und toxikologischer Forschung ist erforderlich, um Zusammenhänge fundiert zu bewerten.

Dr. David Davis untersucht Neuropathologie mit einem digitalen Huron TissueScope LE im Brain Chemistry Labs.

Aus toxikologischer Sicht sind mehrere Aspekte hervorzuheben: Erstens variieren die Toxinkonzentrationen in Raum und Zeit stark; zweitens können Lebensmittelketten-Bioakkumulation und -Biomagnifikation zu hohen Konzentrationen in Raubtieren führen; drittens zeigen molekulare Marker wie unterschiedliche Genexpressionsprofile, dass Expositionen zelluläre Signalwege verändern. Für die öffentliche Gesundheit bedeutet dies, dass einfache kurzfristige Wasserqualitätsmessungen allein nicht ausreichen — es sind langfristige Überwachungsprogramme nötig, die Bioindikatoren, Meeresfrüchteproben und sentinel organisms wie Delfine einbeziehen.

Expertinnen- und Experteneinschätzungen

„Diese Befunde machen deutlich, dass neurotoxische Algen nicht nur ein kurzfristiges öffentliches Ärgernis sind, das Fischsterben und übelriechendes Wasser verursacht, sondern auch chronische, systemweite Folgen haben können,“ sagt Dr. Laura Mendez, Meeres-Toxikologin und Wissenschaftskommunikatorin. „Das Monitoring von BMAA und verwandten Verbindungen, die Reduzierung von Nährstoffeinträgen und eine verbesserte Vorhersage von Blütenereignissen sind praktische Schritte, die das Risiko für Wildtiere und Menschen verringern können.“

Politische und naturschutzbezogene Antworten müssen Marineökologie, öffentliche Gesundheit und Agrarmanagement miteinander verbinden. Maßnahmenvorschläge, die sich aus den aktuellen Daten ableiten lassen, umfassen:

- Reduktion der Nährstoffeinträge in Küstengewässer durch bessere Landwirtschaftspraktiken und Abwasserbehandlung, um die Eutrophierung zu verringern.

- Ausbau von Sentinel-Überwachungsprogrammen, die Meeressäuger, Muscheln und Fischproben auf Neurotoxine wie BMAA, 2,4-DAB und AEG testen.

- Erweiterte neuropathologische Untersuchungen bei Strandungen, einschließlich systematischer Histologie, Immunfärbungen und molekularer Profilierung.

- Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und Gesundheitswarnungen für Fanggebiete und Badegewässer während dokumentierter Blüteperioden.

Diese Maßnahmen würden nicht nur die Biodiversität schützen, sondern auch die Lebensmittelsicherheit und das öffentliche Gesundheitswesen stärken. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Meeresbiologen, Toxikologen, Epidemiologen und Behörden ist dafür unerlässlich.

Wichtig ist auch die methodische Weiterentwicklung: Standardisierte Protokolle zur Probenahme, analytische Validierung der Nachweismethoden (z. B. stabilisotopenmarkierte Standards in LC-MS/MS-Analytik), und longitudinale Studien, die Expositionen mit neurologischen Endpunkten verbinden, würden die Evidenzbasis deutlich stärken. Studien sollten ebenfalls potenzielle Wechselwirkungen zwischen Toxinen und anderen Stressoren — etwa Schwermetalle, organische Kontaminanten, Lärm und Nahrungsverknappung — berücksichtigen, da kombinierte Belastungen die Vulnerabilität erhöhen können.

Da die Klimaerwärmung und menschliche Landnutzung die Risiken für Algenblüten weiter verstärken, sehen Forscherinnen und Forscher Delfine als Frühwarnsystem: Was sich in ihren Gehirnen anreichert, könnte auf breitere ökologische und öffentliche Gesundheitsprobleme hindeuten. Die Betonung liegt auf Prävention, Monitoring und interdisziplinärer Forschung, um sowohl Ökosysteme als auch menschliche Gemeinschaften besser zu schützen.

Gleichzeitig sollten die Limitationen der aktuellen Studien nicht übersehen werden. Kausale Schlussfolgerungen zwischen Toxinexposition und Alzheimer-ähnlicher Pathologie bleiben anspruchsvoll und erfordern größere Kohorten, Kontrollgruppen aus unbelasteten Gebieten und experimentelle Arbeiten, die Dosis-Wirkungs-Beziehungen und zeitliche Abläufe beleuchten. Dennoch legen die konsistenten Hinweise aus Feldbeobachtungen, Laborbefunden und epidemiologischen Parallelen nahe, dass weitere Untersuchungen dringend geboten sind.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen