8 Minuten

Neue internationale Forschung verknüpft die mütterliche Belastung mit PFAS — den langlebigen sogenannten „Forever Chemicals“ — mit feinen Unterschieden in Struktur und Vernetzung der Gehirne fünfjähriger Kinder. Die Studie bestimmte PFAS-Spiegel im Blut schwangerer Frauen und verglich diese Konzentrationen anschließend mit MRT-Aufnahmen ihrer Kinder. Dabei zeigten sich spezifische Assoziationen zwischen einzelnen Verbindungen und bestimmten Hirnregionen.

Wie die Studie durchgeführt wurde: von pränatalen Bluttests bis zu MRTs im Kindesalter

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Finnland, Schweden und Kanada begleiteten 51 Mutter-Kind-Paare longitudinal. Während der Schwangerschaft wurden die Konzentrationen mehrerer per- und polyfluorierter Alkylsubstanzen (PFAS) im maternalen Blut gemessen, einschließlich bekannter Verbindungen wie PFOA und PFNA. Als die Kinder im Durchschnitt etwa fünf Jahre alt waren, führten die Forschenden detaillierte Magnetresonanztomographien (MRT) durch, um graue und weiße Substanzvolumina zu kartieren und die funktionelle sowie strukturelle Konnektivität zwischen Hirnregionen zu bewerten.

Dieses gepaarte Studiendesign — pränatale Expositionsdaten, die mit späteren Bildgebungsdaten verknüpft wurden — ermöglichte es den Untersuchenden, zu prüfen, ob unterschiedliche PFAS-Verbindungen unterschiedliche Muster der Assoziation zur Gehirnstruktur aufweisen. Obwohl die Kohorte relativ klein ist, zeichnen sich die Messungen durch hohe methodische Sorgfalt aus: präzise Blutanalysen, standardisierte Scans und reproduzierbare Bildverarbeitungsprotokolle. Die bildgebenden Verfahren detektierten mehrere regionale Unterschiede, die konsistent mit höheren mütterlichen PFAS-Spiegeln assoziiert waren, und lieferten so Hypothesen für weitere, größere Studien.

Distinct chemical fingerprints in the brain

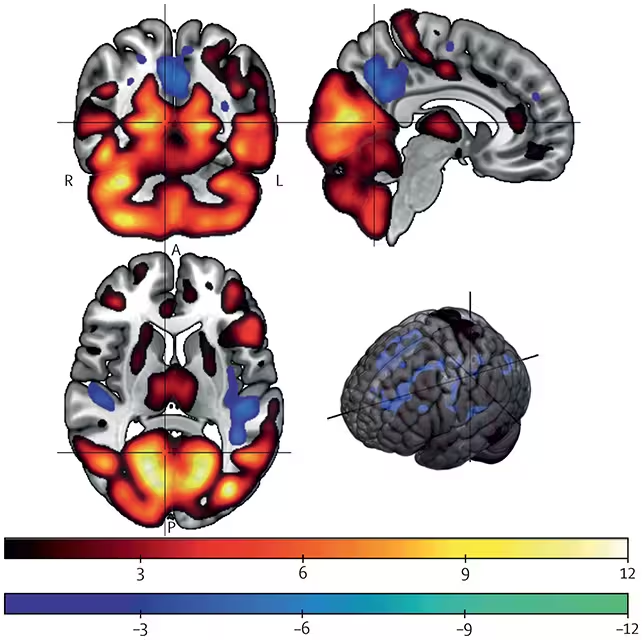

Die MRT-Auswertungen zeigten multiple regionenspezifische Assoziationen zwischen pränataler PFAS-Exposition und kindlicher Hirnstruktur. Zwei Chemikalien — die Perfluornonansäure (PFNA) und die Perfluoroctansäure (PFOA) — standen besonders häufig in Verbindung mit Veränderungen des Corpus callosum, dem zentralen weißen Faserbündel, das die linke und rechte Hemisphäre verbindet und für die interhemisphärische Kommunikation essenziell ist. Veränderungen in diesem Bereich können Einfluss auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit, bilaterale Koordination und integrative kognitive Funktionen haben, auch wenn die funktionellen Auswirkungen erst noch nachgewiesen werden müssen.

Darüber hinaus traten Assoziationen in tieferen Hirnstrukturen auf, etwa im Hypothalamus, einer Region, die Stoffwechsel, Stressreaktionen, hormonelle Regulation und viele autonome Prozesse steuert. Die Analysen ergaben zudem Unterschiede in Volumen und Oberflächenbereich der posterioren grauen Substanz im Okzipitallappen, der primären visuellen Verarbeitungsregion. Solche morphologischen Unterschiede in der visuellen Kortikalis könnten theoretisch visuelle Wahrnehmung und visuell-räumliche Verarbeitung betreffen, doch dies bleibt spekulativ, solange keine funktionellen oder klinischen Daten diese Möglichkeit unterstützen.

Wichtig ist, dass sich nicht alle PFAS gleich verhielten: Einzelne Verbindungen zeigten teils unterschiedliche, in einigen Fällen sogar entgegengesetzte Assoziationsmuster in derselben Hirnregion, abhängig von ihrer molekularen Struktur, Kettenlänge und Lipophilie. Diese chemische Spezifität deutet darauf hin, dass die gesundheitlichen Effekte von PFAS nicht homogen sind und dass es sinnvoll ist, Verbindungen individuell statt nur als Gruppe zu analysieren.

Die Forschenden identifizierten Hirnveränderungen bei Kindern, die mit höheren PFAS-Werten im Blut ihrer Mütter verbunden waren. Dieses Bild zeigt das Volumen der grauen Substanz. (Barron et al., Lancet Planet. Health, 2025)

Why these findings matter — and what they don’t yet prove

PFAS passieren bekanntermaßen die Plazenta und wurden in menschlichen Gehirnproben nachgewiesen; experimentelle Studien belegen außerdem, dass solche Substanzen die Entwicklung von Nervenzellen und Gliazellen beeinflussen können. Dennoch zeigen die derzeitigen Befunde korrelative Zusammenhänge, keine ursächlichen Beziehungen. Wie Hasse Karlsson von der Universität Turku anmerkt, ist «unklar, ob PFAS die Gehirnentwicklung direkt beeinflussen — und falls ja, ob die beobachteten Veränderungen schädlich, neutral oder sogar kompensatorisch sind.» In anderen Worten: Strukturunterschiede sind nachweisbar, ihre funktionale Bedeutung bleibt jedoch offen.

Tuulia Hyötyläinen, eine Chemikerin, die an der Studie beteiligt war, hob die chemische Spezifität hervor: «Wir konnten in dieser Studie sieben verschiedene PFAS quantifizieren und fanden, dass einzelne Verbindungen spezifische Assoziationen mit der Hirnstruktur des Nachwuchses aufwiesen. In einigen Fällen zeigten zwei verschiedene PFAS entgegengesetzte Beziehungen zur selben Hirnregion.» Diese Detailtiefe ist wichtig für Präventionsstrategien und regulatorische Prioritäten, denn Maßnahmen, die alle PFAS gleich behandeln, könnten unerwartete Wirkungen übersehen.

Da die funktionalen Konsequenzen derzeit nicht bekannt sind, fordern Expertinnen und Experten größere Kohorten, eine longitudinale Nachverfolgung bis ins Schulalter und Jugendalter sowie kombinierte Studien, die Bildgebung mit kognitiven, verhaltensbezogenen und neuropsychologischen Tests koppeln. Solche multimodalen Designs würden es erlauben, festzustellen, ob strukturelle Unterschiede in messbare Auswirkungen auf Lernen, Aufmerksamkeit, exekutive Funktionen oder soziales Verhalten übersetzen.

PFAS everywhere: persistence, exposure routes and public health

PFAS wurden seit den 1950er-Jahren wegen ihrer wasser-, fett- und hitzerepellierenden Eigenschaften breit eingesetzt. Sie finden sich in Antihaft-Kochgeschirr, wetterfesten Textilien, Zahnseide, Kosmetika, Lebensmittelverpackungen und zahlreichen industriellen Anwendungen. Wegen ihrer starken C–F-Bindungen sind viele PFAS chemisch äußerst stabil und persistieren über lange Zeiten in der Umwelt; sie reichern sich in Wasser, Böden, Fauna — und Menschen — an. Untersuchungen haben PFAS in Regenwasser, Bier und im Blut nahezu aller Erwachsenen in bevölkerungsrepräsentativen Studien nachgewiesen, was ihre ubiquitäre Verbreitung unterstreicht.

Expositionswege umfassen kontaminiertes Trinkwasser, Lebensmittelaufnahme durch belastete Verpackungen oder Umweltkontamination, Einatmen von häuslichem Staub sowie berufliche Exposition in betroffenen Industriezweigen. «Menschen nehmen PFAS über Trinkwasser, Nahrung oder in manchen Fällen berufsbedingt auf», erklärt der Neurowissenschaftler Aaron Barron. «Sie sind nahezu überall im Blut nachweisbar, und unsere Körper bauen sie nicht effektiv ab.» Diese Persistenz und Bioakkumulation machen die Reduktion der Bevölkerungs-Exposition zu einer großen Herausforderung; Regulierungsbehörden, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Wasseraufbereitungsfirmen arbeiten an technischen Lösungen, um PFAS aus belasteten Wasserquellen zu entfernen oder zu zerstören, etwa mittels Aktivkohlefiltration, Ionenaustauschern oder fortgeschrittenen Oxidationsverfahren. Jede Methode hat jedoch Vor- und Nachteile hinsichtlich Effizienz, Kosten und Nebenprodukten.

Auf Bevölkerungsebene bleibt die Minimierung von Kontaminationen in Trinkwasser- und Lebensmittelsystemen eine der wirksamsten Strategien, während die Forschung weiter klärt, welche spezifischen PFAS-Verbindungen besonders besorgniserregend sind. Parallel dazu sind biomonitoring-Programme, gesetzliche Grenzwerte und Aufklärung von Schwangeren wichtige Bestandteile eines umfassenden Public-Health-Ansatzes.

What scientists will do next

Zukünftige Forschungsprioritäten umfassen die Vergrößerung der Stichprobengrößen durch multizentrische Kooperationen, die Verfolgung von Entwicklungsverläufen über das Kindes- und Jugendalter hinweg sowie mechanistische Studien auf zellulärer Ebene. Insbesondere sollen Unterschiede zwischen längerkettigen und kürzerkettigen PFAS untersucht werden: Längerkettige Verbindungen tendieren zu längeren biologischen Halbwertszeiten und stärkerer Akkumulation, während kürzerkettige Moleküle andere Verteilungsprofile und möglicherweise andere Wirkmechanismen aufweisen. Forschende werden auch die Verteilung spezifischer PFAS in fetalen Geweben analysieren und prüfen, wie diese Moleküle Signalwege, hormonelle Regulation und Zellreifung während kritischer Phasen der Hirnreifung beeinflussen.

Methodisch sind Fortschritte in der Bildgebung (z. B. Diffusions-Tensor-Bildgebung für weiße Substanz, funktionelle MRT-Analysen für Konnektivität) sowie kombinierte Omics-Ansätze (Metabolomik, Proteomik, Lipidomik) erforderlich, um molekulare Signaturen, mögliche Wirkpfade und Biomarker zu identifizieren. Solche Ansätze können helfen, Beziehungen zwischen Exposition, strukturellen Veränderungen und funktionalen Ergebnissen zu triangulieren und so die Evidenzbasis für regulatorische Entscheidungen zu stärken.

Für Klinikpersonal und Eltern lautet die unmittelbare Botschaft: Wachsamkeit. PFAS sind weit verbreitet und können die Plazenta passieren. Öffentliche Gesundheitsmaßnahmen, die die Kontamination von Trinkwasser und Lebensmitteln begrenzen, bleiben zu den effektivsten Mitteln zur Reduktion der Exposition auf Bevölkerungsebene, während die Wissenschaft weiter die möglichen gesundheitlichen Folgen präzisiert. Ärztinnen und Ärzte können Risikofaktoren ansprechen, Ratschläge zur Reduzierung alltäglicher Expositionsquellen geben und bei Bedarf an lokale Stellen für Wasseranalysen verweisen.

Expert Insight

Dr. Elena Rios, Fachärztin für pädiatrische Umweltmedizin (Kommentar): «Diese Studie ergänzt die PFAS-Forschung um eine wichtige bildgebende Perspektive. Sie sagt uns noch nicht, ob eine gemessene strukturelle Abweichung das Verhalten oder Lernen eines Kindes beeinträchtigt, markiert jedoch spezifische Hirnregionen, die näher untersucht werden sollten. Entscheidungsträger sollten das beachten — die Reduktion von PFAS-Emissionen und die Reinigung belasteter Trinkwasserversorgungen sind vernünftige vorsorgliche Schritte, während longitudinale Forschung nachläuft.»

Die neuen Befunde unterstreichen sowohl die wissenschaftliche Komplexität als auch die gesundheitspolitische Dringlichkeit im Umgang mit PFAS. Sie zeigen, wie pränatale chemische Expositionen nachweisbare Spuren im sich entwickelnden Gehirn eines Kindes hinterlassen können, und skizzieren zugleich einen Fahrplan für größere und längere Studien, die erforderlich sind, um die Bedeutung dieser Spuren für die neurokognitive Entwicklung im realen Leben zu begreifen. Solange diese Forschung weiterläuft, sind präventive Maßnahmen zur Verringerung der Exposition auf individueller und gesellschaftlicher Ebene sinnvoll und notwendig.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen