7 Minuten

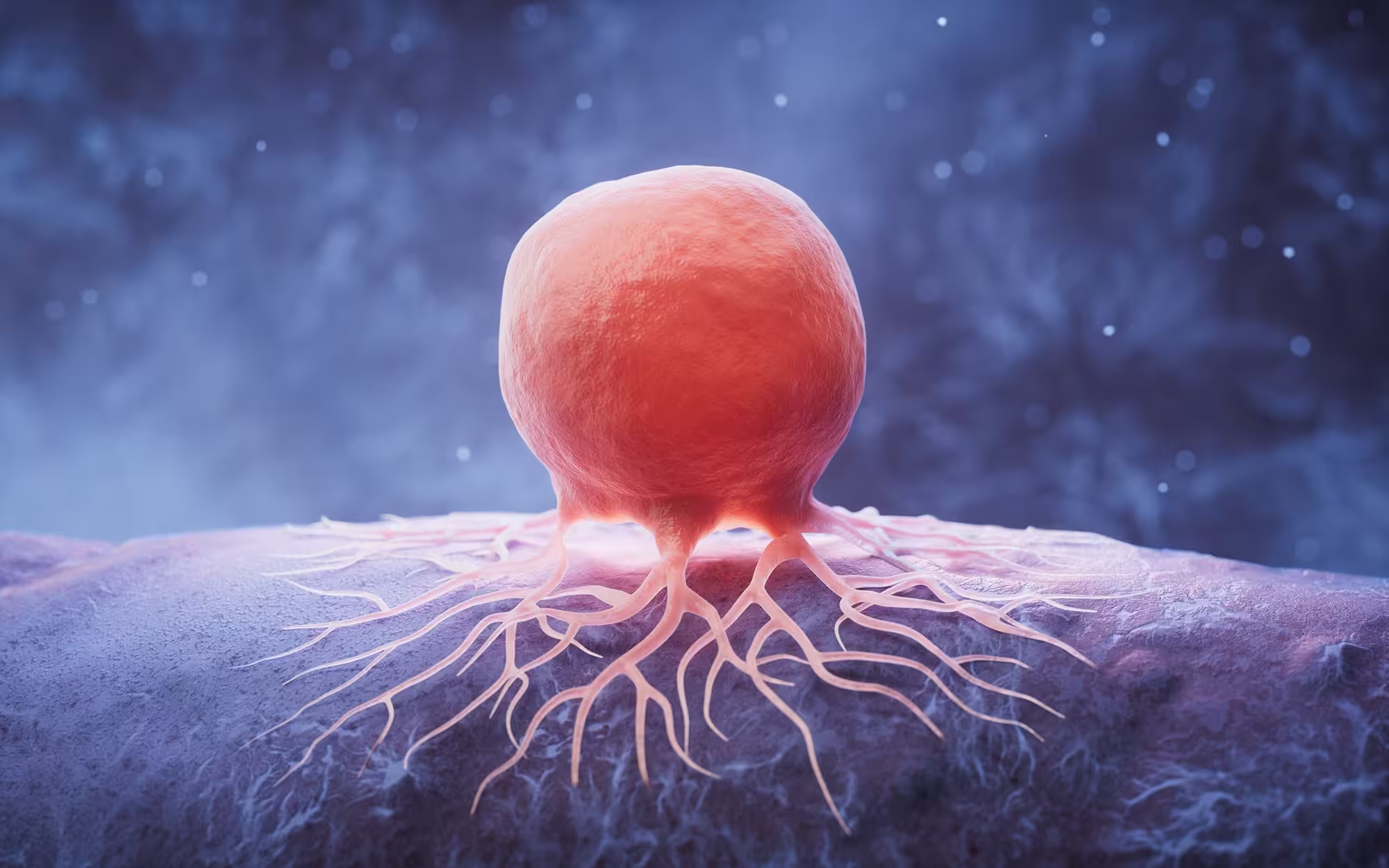

Forscherinnen und Forscher der Hebrew University of Jerusalem berichten über ein neuartiges kleines Molekül, das gezielt eine krebsassoziierte RNA namens TERRA erkennt und abbaut und dadurch in Zellmodellen das Tumorwachstum verlangsamt. Die Studie verweist auf eine wachsende Klasse RNA‑gerichteter Therapeutika, die auf die genetische Maschinerie zielen, mit der Krebszellen Überlebensvorteile erlangen.

Das erstmals beschriebene kleine Molekül degradiert selektiv die krebsassoziierte RNA TERRA in Zellen, dämpft damit zelluläres Wachstum und demonstriert eine vielversprechende RNA‑gerichtete Strategie jenseits der klassischen, auf Proteine fokussierten Wirkstoffentwicklung. Diese Herangehensweise eröffnet neue Möglichkeiten in der RNA‑Therapie, etwa im Vergleich zu Antisense‑Oligonukleotiden oder RNAi, insbesondere wenn strukturbasierte Bindung und Rekrutierung von zellulären Enzymen kombiniert werden.

Warum TERRA wichtig ist: die RNA hinter dem Schutz von Chromosomen

Zellen schützen die Enden ihrer Chromosomen durch spezialisierte Strukturen, die als Telomere bezeichnet werden. TERRA (telomeric repeat‑containing RNA) ist eine nicht‑kodierende RNA, die eine regulatorische Rolle bei der Telomer‑Biologie und bei komplexen zellulären Prozessen spielt, die mit Altern, genomischer Stabilität und Zellteilung verknüpft sind. Eine Fehlregulation der Telomere oder ihrer Kontrolle kann dazu führen, dass Zellen die normalen Beschränkungen des Wachstums umgehen — ein zentrales Kennzeichen von Krebs.

In mehreren aggressiven Tumorarten, darunter bestimmte Gehirn‑ und Knochentumoren, nutzen Krebszellen TERRA‑assoziierte Mechanismen, um die Zellteilung aufrechtzuerhalten und apoptotische Pfade zu vermeiden. TERRA beeinflusst dabei nicht nur die Länge und Stabilität von Telomeren, sondern interagiert auch mit Proteinkomplexen, die DNA‑Reparatur, Chromatinorganisation und Transkriptionssteuerung modulieren. Deshalb ist TERRA aus Sicht der Krebsforschung ein attraktives Ziel für Interventionen, die auf molekularer Ebene eingreifen.

Die meisten derzeitigen Medikamente richten sich gegen Proteine als direkte Zielmoleküle. RNAs wie TERRA liegen jedoch stromaufwärts in der Genexpressionskette; sie fungieren als regulatorische Elemente, die Proteinsynthese und zelluläre Signalwege beeinflussen. Durch das gezielte Eingreifen bei krankheitsauslösenden RNAs lässt sich potenziell früher in die Kaskade pathologischer Prozesse eingegriffen werden, was neue therapeutische Ansatzpunkte eröffnet, insbesondere wenn Proteine selbst schwer druggable sind.

Wie das neue Molekül wirkt: RIBOTAC trifft RNase L

Das Forschungsteam wandte eine Strategie namens RIBOTAC (Ribonuclease‑Targeting Chimera) an. Vereinfacht ausgedrückt besteht das kleine Molekül aus zwei funktionalen Teilen: Ein Teil erkennt eine spezifische gefaltete Struktur von TERRA (einen so genannten G‑Quadruplex), während der andere Teil ein natürliches zelluläres Schneideenzym, RNase L, rekrutiert. In Kombination bringen diese Komponenten das degradative Enzym in räumliche Nähe zur Ziel‑RNA und lösen deren selektive Spaltung aus.

RIBOTACs kombinieren chemische Modifikation mit zellbiologischer Mechanik: die Bindung an eine strukturbasierte RNA‑Motif auf der einen Seite und die gezielte Anlockung einer endonukleolytischen Aktivität auf der anderen. Dies unterscheidet die Methode von klassischen RNA‑Inhibitoren oder nukleinsäurebasierten Ansätzen und kann in mehreren Dimensionen optimiert werden — etwa durch Veränderung der Affinität, der Lipophilie für Zellpermeabilität, oder der Selektivität gegenüber ähnlichen G‑Quadruplexen in anderen Transkripten.

Präzision durch Form

TERRA bildet ein charakteristisches dreidimensionales Gerüst, den G‑Quadruplex, das sich durch Stapelung von G‑Quartetten auszeichnet. Das synthetische Molekül erkennt diese Konformation mit hoher Spezifität, sodass strukturspezifische Bindung als Selektivitätsmechanismus dient. Diese Form‑basierte Erkennung ermöglicht es dem Wirkstoff, TERRA gezielt zu degradieren und gleichzeitig andere RNA‑Moleküle in der Zelle weitgehend intakt zu lassen — ein entscheidender Vorteil gegenüber weniger diskriminierenden RNA‑gerichteten Methoden, die häufiger Off‑Target‑Effekte verursachen.

Die Betonung der Struktur‑Erkennung eröffnet zudem die Möglichkeit, unterschiedliche G‑Quadruplex‑Signaturen in anderen krankheitsrelevanten RNAs anzusprechen. Solche strukturdifferenzierten Ansätze können helfen, therapeutische Breite und Sicherheit zu erhöhen, indem verwandte, aber nicht identische RNA‑Strukturen ausgespart werden. Technisch ist dies anspruchsvoll und erfordert detaillierte Biophysik‑Analysen, z. B. durch NMR, Kryo‑EM oder chemische Strukturaufklärung, um Bindungsstellen und Konformationsdynamik zu verstehen.

Zellmodelle und Ergebnisse

In Labortests an etablierten Krebszelllinien wie HeLa und U2OS senkte das RIBOTAC‑ähnliche Molekül die TERRA‑Konzentration und reduzierte die Zellproliferation messbar. Die Versuche zeigten eine selektive Aktivität gegenüber der anvisierten RNA und lieferten einen proof‑of‑concept dafür, dass die Zerstörung einer krebsfördernden RNA innerhalb von Zellen das Tumorwachstum dämpfen kann. In den Studien wurden multiple Endpunkte analysiert, darunter quantitative RT‑PCR zur Bestimmung der TERRA‑Mengen, Zellzyklusanalysen, Apoptosemarker und Proliferationsassays.

Darüber hinaus wurden Kontrollexperimente durchgeführt, um Off‑Target‑Aktivitäten und allgemeine Toxizität zu beurteilen. Die Autoren berichten von einer günstigen Selektivitätsrate in den verwendeten Modellen, doch die Daten legen auch nahe, dass weitere Optimierungen nötig sind, insbesondere um die Aktivität in unterschiedlichen Tumor‑Subtypen und in primären Tumorzellen zu bestätigen. Kombinationsexperimente mit bestehenden Wirkstoffen könnten auf synergistische Effekte hinweisen und sind ein logischer nächster Schritt.

Folgen für die Krebstherapie und nächste Schritte

Die Ergebnisse verändern die Perspektive, wie sich medizinische Chemie und Onkologie zusammentun können: Wirkstoffe, die RNA abbauen, erweitern das zur Verfügung stehende, therapeutisch ansprechbare Genom weit über Proteine hinaus. Wenn RIBOTAC‑ähnliche Moleküle weiter verfeinert und als sicher erwiesen werden, könnten sie bestehende Therapieschemata ergänzen oder ersetzen, insbesondere in Fällen, in denen Proteine als Ziel schwer zugänglich sind. Solche RNA‑gerichteten Therapeutika könnten neue Optionen für Tumorarten eröffnen, die derzeit nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten haben.

Die Studie, angeführt von Raphael I. Benhamou, Elias Khaskia und Dipak Dahatonde, wurde in der Fachzeitschrift Advanced Sciences veröffentlicht. Sie zeigt eine Plattform, die von anderen Laboren adaptiert werden kann, um unterschiedliche krankheitsassoziierte RNAs anzuvisieren. Die Arbeit stellt zugleich Anforderungen an die Reproduzierbarkeit und an die mechanistische Aufklärung: Welche zellulären Faktoren beeinflussen RNase‑Rekrutierung? Wie stabil ist die Bindung an verschiedene G‑Quadruplex‑Konformationen unter physiologischen Bedingungen? Antworten auf diese Fragen stärken die Glaubwürdigkeit und erleichtern die Translation in präklinische Modelle.

Leitender Forscher Dr. Raphael I. Benhamou beschrieb das Molekül in der ursprünglichen Veröffentlichung sinngemäß als „gezielte Rakete gegen schädliche RNA“ und hob hervor, dass es TERRA entfernen kann, ohne gesunde zelluläre Komponenten zu schädigen. Solche Formulierungen helfen, das Konzept verständlich zu machen, sollten aber stets durch detaillierte Daten ergänzt werden: Belege zur Pharmakodynamik, zur Dauer des RNA‑Abbaus und zur Erholung normaler RNA‑Spiegel sind unerlässlich, um therapeutische Fenster und Sicherheit zu definieren.

Zu den nächsten Schritten gehören die Optimierung der Selektivität und pharmakologischen Eigenschaften, Tests in Tiermodellen und eine umfassende Sicherheitsbewertung. Technische Herausforderungen bleiben: die zielgerichtete Abgabe kleiner RNA‑affiner Moleküle an Tumorherde im Patienten, die Minimierung von Off‑Target‑Effekten in nicht‑tumoralen Geweben und der Nachweis langfristiger klinischer Vorteile. Zusätzlich sind pharmakokinetische Aspekte wie Resorption, Verteilung, Metabolismus und Exkretion (ADME) ebenso entscheidend wie mögliche immunologische Reaktionen, etwa durch Aktivierung von zellulären Sensoren für doppelsträngige RNA.

Trotz dieser Hürden markiert die Arbeit einen bedeutsamen Schritt in Richtung Therapien, die auf den genetischen Instruktionen beruhen, von denen Krebszellen abhängig sind. Die Kombination von struktur‑spezifischer RNA‑Erkennung (G‑Quadruplex‑Targeting), enzymatischer Rekrutierung (RNase L) und kleinmolekularer Chemie stellt eine innovative Plattform dar, die sich nicht nur für onkologische Fragestellungen eignet, sondern potenziell auch für virale Infektionen oder neurodegenerative Erkrankungen, in denen fehlregulierte RNAs eine Rolle spielen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen