8 Minuten

Kleine Veränderungen in unserem Körper können große Geschichten darüber erzählen, wie der Mensch sich weiterhin entwickelt. Ein anschauliches Beispiel ist die Medianarterie — ein Gefäß, das normalerweise in frühen Embryonen ausgebildet wird und meist vor der Geburt zurückbildet, das aber zunehmend häufiger bei Erwachsenen vorkommt. Neue Analysen deuten darauf hin, dass dieses winzige Blutgefäß zunimmt, mit weitreichenden Folgen für Anatomie, klinische Praxis und unser Verständnis schneller evolutionärer Veränderungen in modernen Populationen.

Eine verborgene Arterie tritt wieder auf: Was Forschende herausfanden

Die Medianarterie bildet sich früh in der menschlichen Entwicklung und verläuft in der Mitte des Unterarms, um die wachsende Hand mit Blut zu versorgen. In der typischen Embryonalentwicklung regressiert dieses Gefäß etwa nach acht Wochen, während die Arteria radialis und die Arteria ulnaris die Durchblutungsfunktion übernehmen. In manchen Fällen bleibt die Medianarterie jedoch während der gesamten Schwangerschaft erhalten und ist auch im Erwachsenenalter funktional.

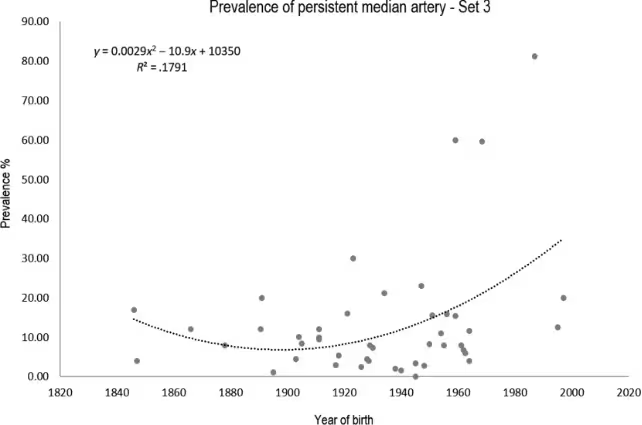

Forschende der Flinders University und der University of Adelaide veröffentlichten 2020 eine Studie, die zeigt, dass persistierende Medianarterien bei Erwachsenen deutlich häufiger sind als noch vor etwa hundert Jahren. Durch die Auswertung historischer anatomischer Aufzeichnungen und die Untersuchung gespendeter Gliedmaßen schätzte das Team, dass die Prävalenz von rund 10 Prozent bei Personen, die Mitte der 1880er Jahre geboren wurden, auf etwa 30 Prozent bei Personen anstieg, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geboren wurden. Diese Veränderung deutet auf einen relativ raschen mikro-evolutionären Trend hin.

Drei Hauptarterien im Unterarm, mit der zentralen 'Medianarterie' in der Mitte

Wie Wissenschaftler den Trend maßen und welche Grenzen die Daten haben

Um die heutige Häufigkeit der persistierenden Medianarterie (auch Medianarterie des Unterarms genannt) einzuschätzen, sezierte das Forschungsteam 80 Unterarme von in Australien gespendeten Leichnamen. Die Spender stammten überwiegend aus Bevölkerungsgruppen europäischer Abstammung und waren zum Todeszeitpunkt zwischen 51 und 101 Jahre alt, was bedeutet, dass die meisten im frühen 20. Jahrhundert geboren wurden. Die Forschenden dokumentierten, wie oft eine ausgeprägte Medianarterie vorhanden war, und verglichen ihre Befunde mit Berichten aus anatomischen Publikationen, die bis mehrere Jahrhunderte zurückreichen.

Bei der Analyse wurden Verzerrungen in älteren Berichten kontrolliert — etwa Unterschiede in Untersuchungsmethoden, Stichprobengröße und Dokumentationspraktiken. Die kombinierte Evidenz legt nahe, dass die Häufigkeit einer funktionalen Medianarterie in etwa 100–150 Jahren etwa um das Dreifache zugenommen hat. Die Autorinnen und Autoren schlugen mehrere mögliche Erklärungen vor: genetische Veränderungen, die die Gefäßentwicklung beeinflussen; Veränderungen in der mütterlichen Gesundheit und den pränatalen Bedingungen; oder eine Kombination aus genetischen und umweltbedingten Faktoren.

Grafik einer Analyse, die einen Anstieg der Prävalenz der Medianarterie vorhersagt

Warum das wichtig ist: Vorteile, Risiken und evolutionärer Kontext

Auf den ersten Blick mag ein zusätzliches Blutgefäß im Unterarm wie eine neutrale oder sogar nützliche Besonderheit erscheinen. Eine persistierende Medianarterie kann zusätzlichen Blutfluss für Unterarm und Hand bereitstellen und theoretisch die Gewebsversorgung, Resilienz oder Heilung nach Verletzungen unterstützen. Für Chirurgen, Handtherapeuten und Anatominnen kann das zusätzliche Gefäß jedoch auch praktische Bedeutung haben — etwa bei operativen Eingriffen am Handgelenk oder bei der Anlage von Zugängen.

Gleichzeitig hat die persistierende Medianarterie klinische Nachteile: Studien bringen ihr eine erhöhte Assoziation mit dem Karpaltunnelsyndrom und anderen kompressiven Neuropathien in Verbindung. Der Grund liegt darin, dass das zusätzliche Gefäß zusätzlichen Raum im engen Kanal des Handgelenks beansprucht und so Druck auf den Nervus medianus ausüben kann. Bei bestehenden Engpass-Symptomen kann eine persistierende Medianarterie daher die Wahrscheinlichkeit oder Schwere von Beschwerden erhöhen und die operative Planung verändern.

Das Verständnis, warum dieses Merkmal zunimmt, ist mehr als reine Neugier. Kleine anatomische Verschiebungen wie diese — und der jüngst dokumentierte Anstieg eines kleinen Kniescheibenbeins, der sogenannten Fabella — sind Beispiele mikro-evolutionärer Veränderungen: graduelle Modifikationen in einer Population, die sich über relativ kurze Zeiträume akkumulieren und spürbare Unterschiede hervorbringen können. Solche Veränderungen können die Muster von Gesundheit, Krankheit und Verletzung beeinflussen, was Auswirkungen auf Diagnostik, Therapie und chirurgische Ausbildung hat.

Grenzen der aktuellen Daten

- Repräsentativität der Stichprobe: Die sezierte Stichprobe stammte aus Australien und bestand hauptsächlich aus Personen europäischer Abstammung; die globale Prävalenz kann variieren, insbesondere in Populationen mit unterschiedlicher genetischer Herkunft.

- Ursachen sind ungewiss: Um genetische Evolution von umweltbedingten oder entwicklungsbiologischen Einflüssen zu unterscheiden, sind genomische Daten, Familienstudien und detaillierte pränatale Informationen erforderlich.

- Klinische Relevanz muss quantifiziert werden: Es fehlen groß angelegte epidemiologische Studien, die persistierende Medianarterien mit funktionellen Ergebnissen, Beschwerdebild und Operationsergebnissen in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen robust verknüpfen.

Was Forschende als Nächstes untersuchen wollen

Künftige Arbeiten zielen darauf ab, anatomische Erhebungen mit genetischer Analytik und mütterlichen Gesundheitsdaten zu verknüpfen. Werden bestimmte genetische Varianten mit dem Verbleib der Medianarterie assoziiert, würde das für eine vererbbare Verschiebung sprechen, die möglicherweise unter Selektion steht. Andererseits könnten Veränderungen in der pränatalen Ernährung, im mütterlichen Stoffwechsel oder veränderte Expositionen gegenüber Umweltfaktoren die Entwicklungswege so beeinflussen, dass die Regression des Gefäßes seltener erfolgt.

Die Kenntnis des zugrundeliegenden Mechanismus ist entscheidend: Ein genetischer Wandel würde auf natürliche Selektion oder genetische Drift hinweisen, während entwicklungsbiologische Plastizität ein Ergebnis von Umweltfaktoren wäre, das potenziell reversibel oder vorhersagbar ist. In jedem Fall wirft dieser Befund Fragen auf, wie moderne Lebensstile, medizinische Versorgung und demografische Veränderungen den menschlichen Körper formen. Dazu gehören Aspekte wie veränderte mütterliche Gesundheit durch Adipositas- und Diabetesraten, veränderte Ernährung, vermehrte medizinische Interventionen in der Schwangerschaft und globale Migrationsbewegungen, die die genetische Zusammensetzung von Populationen verändern können.

Methodisch könnten kombinierte Ansätze — zum Beispiel die Nutzung von Ultraschall- und MRT-Bildgebung bei Lebenden, die systematische Sektion anatomischer Sammlungen sowie genomweite Assoziationsstudien (GWAS) — helfen, Verbreitung, Funktion und genetische Grundlagen der persistierenden Medianarterie aufzuschlüsseln. Familien- und Zwillingsstudien könnten Schätzungen zur Erblichkeit liefern, während experimentelle Modelle in der Entwicklungsbiologie wichtige Hinweise auf die molekularen Mechanismen der Gefäßregression geben könnten.

Fachliche Einordnung und praktische Folgen

Für Kliniker, insbesondere für Handchirurgen, Orthopäden und Neurologen, bedeutet ein steigendes Vorkommen persistierender Medianarterien, dass diagnostische Bildgebung und präoperative Planung zunehmend darauf achten müssen, vaskuläre Variationen zu erkennen. Intraoperative Überraschungen lassen sich reduzieren, wenn präoperative Ultraschall- oder Angio-Mapping-Routinen etabliert werden, vor allem bei Eingriffen im Bereich des Karpaltunnels oder bei Gefäßoperationen am Unterarm.

Für Anatominnen und Ausbildungsprogramme bedeutet die Zunahme solcher Varianten, dass Lehrpläne und Lehrsammlungen aktualisiert werden sollten, um die Bandbreite menschlicher Variabilität abzubilden. Ein stärkerer Fokus auf Variationen der Gefäßanatomie kann die Ausbildung realistischer machen und die Vorbereitung auf die klinische Praxis verbessern.

Aus epidemiologischer Sicht eröffnet die Beobachtung die Chance, neue Risikoprofile für Erkrankungen wie das Karpaltunnelsyndrom zu entwickeln. Kombiniert mit Daten zu beruflicher Belastung, Körpergröße, BMI, Stoffwechselstörungen und genetischen Markern könnte ein differenzierteres Risikomodell entstehen, das Prävention und Therapie optimiert.

Expert*innen-Meinung

Dr. Elena Morris, Evolutionsanatomin, sagt: „Wir denken häufig, dass Evolution etwas ist, das in ferner Vergangenheit stattfand, doch Merkmale wie die persistierende Medianarterie zeigen, wie dynamisch unsere Biologie weiterhin ist. Ob durch Gene oder pränatale Umgebungen gesteuert — diese kleinen anatomischen Veränderungen können reale klinische Konsequenzen haben. Die Kartierung ihrer Verbreitung in verschiedenen Populationen und die Verknüpfung anatomischer Daten mit Genomdaten wird entscheidend sein, um die Richtung der menschlichen Evolution im 21. Jahrhundert besser zu verstehen.“

Forschende mahnen jedoch zur Vorsicht: Trotz der auffälligen Zunahme handelt es sich nur um einen von vielen kleinen Veränderungen, die sich derzeit in menschlichen Populationen abspielen. Das Dokumentieren und Erklären dieser Trends erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Anatomie, Genetik, Epidemiologie und Entwicklungsbiologie.

Während sich Mikro-Evolution weiterhin auf unerwartete Weise manifestiert, müssen Kliniker und Anatominnen ihre diagnostische und operative Sensibilität anpassen, und die Forschung sollte diese subtilen Indikatoren dafür beobachten, wie unsere Spezies sich noch verändert. Langfristig kann das kombinierte Wissen über anatomische Varianten, genetische Hintergründe und Umweltfaktoren dazu beitragen, sowohl die medizinische Versorgung zu verbessern als auch unser Verständnis menschlicher Anpassungsprozesse zu vertiefen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen