8 Minuten

Karies und Zahnschmelzverlust könnten in naher Zukunft leichter behandelbar sein, dank eines neu entwickelten bioengineerten Gels, das Zähnen hilft, ihre schützende Schmelzschicht wieder aufzubauen. Entwickelt von einem internationalen Team unter Leitung der University of Nottingham, zielt die Behandlung darauf ab, die Architektur des Zahnschmelzes wiederherzustellen, statt nur Schäden oberflächlich zu überdecken — ein potenzieller Wandel von herkömmlichen Füllungen hin zur regenerativen Zahnmedizin und Zahnschmelzregeneration.

Wie das Gel den Zahnschmelz auf mikroskopischer Ebene wiederaufbaut

Zahnschmelz kann sich nach Verlust nicht von selbst neu bilden. Das Forscherteam aus Nottingham orientierte sich an den natürlichen Prozessen der Schmelzbildung während der Entwicklung. Im Körper mineralisiert der Schmelz auf einem Proteingerüst, das hauptsächlich vom Protein Amelogenin gebildet wird. Die Wissenschaftler haben ein synthetisches Gerüst entwickelt, das elastinähnliche Rekombinamere (ELRs) nutzt — gentechnisch hergestellte Proteine, die die strukturelle Rolle natürlicher Schmelzproteine nachahmen sollen.

Nachdem das ELR‑Gerüst auf eine demineralisierte Oberfläche oder freiliegendes Dentin aufgebracht wurde, leitet es einen Prozess, der als epitaxiale Mineralisation bezeichnet wird: Neue Calcium‑phosphat‑Kristalle (hauptsächlich hydroxyapatit‑ähnliche Phasen) nucleieren und wachsen in Ausrichtung zur verbleibenden Zahnstruktur. In Laborversuchen an extrahierten Zähnen versorgten die Forschenden die Proben mit gelösten Mineralionen und beobachteten, wie sich geordnete Kristallschichten bildeten, die eine integrierte Struktur aufbauen und so die ursprüngliche Schmelzarchitektur ersetzen.

Technisch gesehen fördert das ELR‑Gerüst die kontrollierte Keimbildung (Nukleation) und das anisotrope Wachstum von Kristallen entlang vorhandener Kristallachsen. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen Alt und Neu auf nanoskaliger Ebene, die mechanische Stärke und strukturelle Kohärenz verbessert. Diese biomimetische Strategie unterscheidet sich von einfachen Remineralisierungsanwendungen, da sie gezielt die Orientierung und Schichtung der Kristalle steuert — entscheidend für die Funktion des natürlichen Zahnschmelzes.

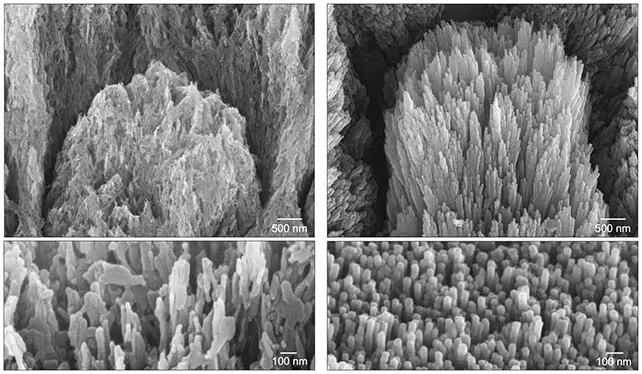

In detaillierten Analysen nutzten die Forscher Elektronenmikroskopie und Röntgenbeugung, um Kristallorientierung, Schichtdicke und Phasenreinheit zu charakterisieren. Die Ergebnisse zeigten, dass die neu gebildete Schicht nicht nur mineralreich ist, sondern auch mikrostrukturelle Merkmale des natürlichen Schmelzes aufweist, einschließlich schichtartiger Organisation und Kristallorientierung, die der mechanischen Belastung durch Kaudruck und Abrieb besser standhalten kann.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen die schützende Beschichtung auf Zähnen mit demineralisiertem Schmelz (links), die nach zwei Wochen mit der neuen Behandlung wiederhergestellt werden kann (rechts). (Hasan et al., Nat. Commun., 2025)

Festigkeit, Haltbarkeit und Tests unter realen Bedingungen

Ein Schmelzersatz ist nur dann nützlich, wenn das neugebildete Material den täglichen Belastungen standhält. Das Team bewertete mechanische Eigenschaften unter simulierten Bedingungen — Bürstenabrieb, Kaubelastungen und Belastung durch säurehaltige Nahrungsmittel und Getränke. Hierzu gehören standardisierte Abrasionsprüfungen, Mikro‑ und Nanoindentationstests zur Bestimmung der Härte und Elastizitätsmodule sowie zyklische Ermüdungstests.

In diesen Simulationen zeigte die regenerierte Schmelzschicht eine Leistung, die mit der gesunder natürlicher Schmelzschichten vergleichbar war. Insbesondere konnten Härtewerte und Abriebwiderstand auf ähnlichem Niveau gemessen werden, was darauf hindeutet, dass die Reparatur nicht nur kosmetisch ist, sondern funktionelle Belastungen aushält. Solche Ergebnisse sind vielversprechend für die Anwendung bei Kaubelastung und täglichen Mundhygieneroutinen.

Der Pharmazeut und Studienko‑Leiter Abshar Hasan erklärt, dass das konstruierte Gerüst „das Wachstum von Kristallen auf integrierte und organisierte Weise fördert und die Architektur gesunden Schmelzes wiederherstellt“ — mit anderen Worten: Das Verfahren bewirkt, dass sich neues Mineral in Ausrichtung mit bestehenden Kristallstrukturen anordnet, statt eine schwache oder schlecht passende ‚Flickschicht‘ zu bilden. Diese strukturelle Kohärenz ist entscheidend für Langlebigkeit und Belastbarkeit.

Neben mechanischen Tests untersuchten die Forschenden auch die Haftung des neuen Materials an Dentinoberflächen, die Biokompatibilität der ELRs und mögliche zytotoxische Effekte auf orales Gewebe. Vorläufige Zellkulturversuche zeigten keine ausgeprägte Toxizität und eine akzeptable Verträglichkeit, doch sind weitergehende In‑vivo‑Untersuchungen nötig, um Immunreaktionen, Entzündungsprofile und Langzeitverträglichkeit in lebenden Systemen umfassend zu bewerten.

Wichtig ist außerdem die Stabilität gegenüber oralen Mikroorganismen: Die Forscher testeten, wie die regenerierte Oberfläche mit bakteriellen Biofilmen interagiert. Erste Daten deuten darauf hin, dass eine intakte, glatte Mineraloberfläche die Anhaftung pathogener Beläge reduziert, was potenziell das Risiko neuer Kariesvorgänge mindern könnte. Dennoch sind umfangreiche mikrobiologische Studien erforderlich, um mögliche Veränderungen im oralen Mikrobiom bei langfristiger Anwendung zu verstehen.

Kontext: Wie sich dieser Ansatz von anderen Methoden unterscheidet

Wissenschaftler haben vielfältige Strategien zur Bekämpfung von Schmelzverlust untersucht: remineralisierende Pasten und Gele (z. B. Fluorid, CPP‑ACP), peptidbasierte Gerüste, bioaktive Gläser sowie ambitionierte Ansätze wie im Labor gezüchtete ganze Zähne oder zellbasierte Tissue‑Engineering‑Methoden. Im Vergleich zu vielen früheren Flüssigkeiten und Peptidformulierungen fällt das ELR‑Gel durch seine Kombination aus Einfachheit, schnellem Wirkeintritt und biomimetischem Mechanismus auf.

Remineralisierungsprodukte wie Fluorid wirken überwiegend durch Förderung der Mineralanlagerung an bestehenden Kristallstrukturen, bieten jedoch selten eine gezielte Rekonstruktion der Kristallorientierung. Peptidbasierte Gerüste können zwar funktionell sein, sind aber oft komplex in der Herstellung oder langsam in der Wirkung. Das ELR‑Gel bietet den Vorteil, dass es ein klares mechanistisches Designprinzip verfolgt — ein synthetisches Proteingerüst, das die natürliche Amelogenin‑Funktion imitiert — und gleichzeitig relativ einfach anzuwenden ist.

Die Forschungsgruppe berichtet, dass das Gel leicht aufzutragen ist und während einer routinemäßigen zahnärztlichen Behandlung angewendet werden könnte, was einen praktischen Vorteil für die klinische Umsetzung darstellt. Zur Beschleunigung der Translation haben die Wissenschaftler ein Start‑up gegründet, das die Technologie in Richtung klinischer Studien vorantreiben soll. Dieser Schritt ist entscheidend, da Erfolge an extrahierten Zähnen im Labor nicht automatisch Sicherheit und Wirksamkeit in der Mundhöhle garantieren — dort wirken Speichel, orale Mikrobiota und Immunantworten zusammen und beeinflussen das Ergebnis.

Weitere Herausforderungen auf dem Weg zur klinischen Nutzung umfassen Skalierbarkeit der Produktion von ELRs, Stabilität und Lagerfähigkeit des Gels, regulatorische Zulassungsprozesse sowie Kosteneffizienz für die Gesundheitsversorgung. Auch die Frage, wie das Verfahren in bestehende Versorgungsstrukturen integriert werden kann — z. B. als präventiver Eingriff in der Primärversorgung oder als therapeutische Option bei frühen Erosionen — muss geklärt werden.

Auswirkungen auf Zahnmedizin und öffentliche Gesundheit

Wird die Technologie in humanen Studien bestätigt, könnte ein schmelzregenerierendes Gel die Notwendigkeit von Bohren und klassischen Füllungen verringern, das Fortschreiten von Karies verlangsamen und eine weniger invasive Option bei frühen Erosionsschäden bieten. Für Bevölkerungsgruppen mit eingeschränktem Zugang zu zahnärztlicher Versorgung könnte eine einfach anzuwendende, langlebige Behandlung die globale Belastung durch orale Erkrankungen reduzieren und so einen positiven Beitrag zur Zahngesundheit und Mundhygiene leisten.

Die potenziellen Vorteile reichen von individuellen Patientenersparnissen (weniger Restaurationszyklen, weniger Zahnsubstanzverlust) bis hin zu volkswirtschaftlichen Effekten (geringere Behandlungskosten, weniger Arbeitsausfall durch Zahnbehandlungen). Gleichzeitig könnte ein effektives Regenerationsverfahren Präventionsstrategien ergänzen und die Entwicklung minimalinvasiver zahnmedizinischer Protokolle fördern.

Offene Fragen bleiben bestehen: Wie lange hält regenerierter Schmelz bei jahrelanger Kaubelastung und säurehaltiger Ernährung? Wie interagiert das Material langfristig mit dem oralen Mikrobiom, und sind wiederholte Anwendungen auf längere Sicht sicher? Weitere entscheidende Punkte sind die Reaktion benachbarter Gewebe, mögliche allergische Reaktionen auf die ELRs und das Verhalten des Materials bei komplexen Läsionen, die bis in tiefere Dentinschichten reichen.

Das Forschungsteam plant daher umfangreiche präklinische Studien in lebenden Geweben und Tiermodellen, gefolgt von sorgfältig konzipierten klinischen Studien, um Wirksamkeit, Sicherheit und langfristige Ergebnisse zu prüfen. Solche Schritte sind notwendig, um von vielversprechenden Laborergebnissen zu einer regulierten, klinisch verfügbaren Therapie zu gelangen.

Veröffentlicht in Nature Communications im Jahr 2025, stellt die Arbeit einen der bisher vielversprechendsten Schritte zur funktionalen Regeneration von Zahnschmelz dar. Für Patienten und Behandler ist die Perspektive klar: Statt Löcher lediglich zu füllen, könnten Zahnärzte eines Tages Zähne dabei unterstützen, verlorene Schmelzstruktur weitgehend eigenständig wieder aufzubauen — ein Paradigmenwechsel hin zu nachhaltigerer, regenerativer Zahnmedizin.

Insgesamt bietet die Studie neue Erkenntnisse zu Biomaterialien, Proteinengineering und den physikochemischen Prozessen, die für die Zahnreparatur relevant sind. Für die Feldweite der regenerativen Zahnmedizin könnte diese Forschung als Katalysator dienen, der weitere Innovationen in Bereichen wie biomimetische Materialien, orale Biotechnologie und Public‑Health‑Strategien zur Erhaltung der Mundgesundheit anstößt.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen