8 Minuten

Im Jahr 2024 meldeten Forscher eine überraschende Entdeckung: Ein topisches Gel auf Basis von Deoxyribose — dem natürlich vorkommenden Zuckerbestandteil der DNA — löste in Mäusemodellen mit testosterongetriebener, erblich bedingter Glatzenbildung einen deutlichen Wiederwuchs aus. Die Studie, veröffentlicht in Frontiers in Pharmacology, beschreibt eine kostengünstige, biologisch abbaubare Formulierung, die bestehende Therapieoptionen wie Minoxidil ergänzen oder in bestimmten Situationen sogar konkurrieren könnte.

Warum diese Beobachtung interessiert: Hintergrund zur androgenetischen Alopezie

Androgenetische Alopezie ist die weltweit häufigste Form von Haarausfall. Genetik, Hormone und Alterungsprozesse greifen zusammen und führen zu einer Verkleinerung der Haarfollikel, dünneren Haaren und schlussendlich zu sichtbarem Haarausfall. Klinisch eingesetzte Medikamente sind begrenzt: Topisches Minoxidil und systemisch verabreichtes Finasterid (ein 5-alpha-Reduktase-Inhibitor, vornehmlich bei Männern) gelten als Standard, bieten aber nicht in jedem Fall zufriedenstellende Resultate und können Nebenwirkungen haben.

Die Idee, dass ein einfacher Zucker wie Deoxyribose das Haarwachstum beeinflussen könnte, klingt zunächst ungewöhnlich. Doch in der Forschung entstehen oft neue Hypothesen aus zufälligen Beobachtungen: Teams an der University of Sheffield und an der COMSATS University in Pakistan untersuchten, wie verschiedene Zuckerarten die Wundheilung beeinflussen. Dabei fiel auf, dass bei deoxyribose-behandelten Hautläsionen das Fell schneller nachwuchs als in unbehandelten Kontrollbereichen. Diese Nebenbeobachtung führte zu einer gezielten Untersuchung, ob ein topisches Deoxyribose-Gel Haarfollikel stimulieren kann — speziell in einem Modell für männlichen Haarausfall.

Versuchsaufbau: Wie wurde die Studie durchgeführt?

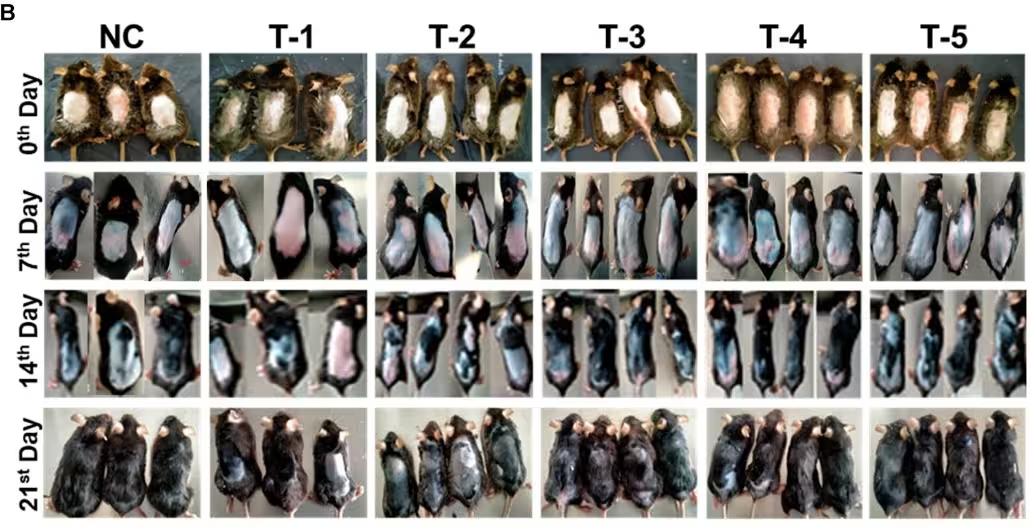

Die Versuchsreihe nutzte männliche Mäuse, bei denen testosteronbedingter Haarverlust modelliert wurde. Nach dem Abrasieren des Rückenhaares trugen die Forschenden täglich ein biologisch abbaubares, als ungiftig beschriebenes Gel mit Deoxyribose auf die exponierte Hautstelle auf. Parallel dazu gab es Vergleichsgruppen: eine Kontrollgruppe mit Gel ohne Wirkstoff, eine Gruppe mit topischem Minoxidil und eine Kombinationsgruppe, die sowohl Deoxyribose-Gel als auch Minoxidil erhielt.

Der Versuch lief rund 20 Tage. Die Forschenden dokumentierten den Verlauf fotografisch in mehreren Intervallen und führten histologische Untersuchungen durch, um Veränderungen an Haarfollikeln, Hautstruktur und vaskulärer Versorgung zu bewerten.

Erblich bedingter Haarausfall zeigt bei Männern und Frauen unterschiedliche Muster. (Oleg Elkov/Canva)

Bilddokumentation und Messparameter

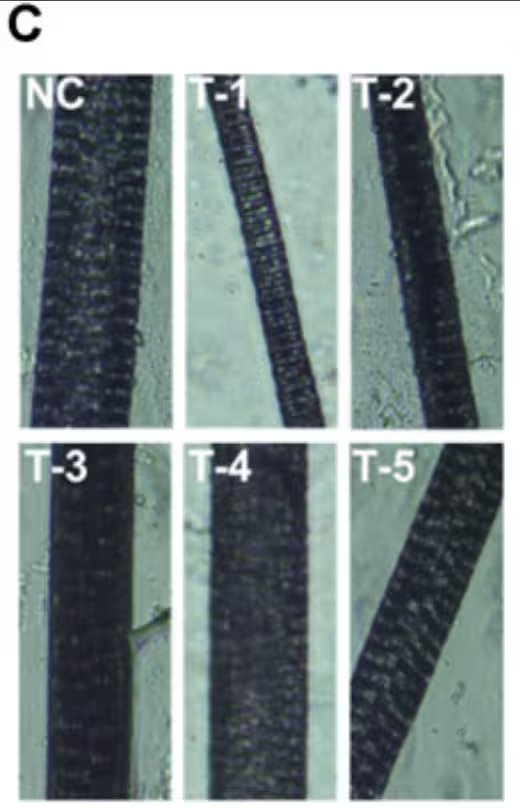

Fotografien der behandelten Regionen wurden in standardisierten Licht- und Aufnahmebedingungen gemacht. Zusätzlich quantifizierten die Forschenden die Haardichte, Haarstärke und Follikeldicke sowie die Dichte der Blutgefäße in der Haut. Die Kombination aus visueller Beurteilung und quantitativen Messungen erhöhte die Aussagekraft der Ergebnisse.

Fotografische Aufnahmen zeigen die Phasen des 20-tägigen Versuchs, deutlich sichtbar sind Unterschiede zwischen behandelten und unbehandelten Mäusen.

Ergebnisse: Beeindruckender Haarwuchs und vaskuläre Veränderungen

Innerhalb weniger Wochen zeigte die Haut, die mit Deoxyribose behandelt wurde, einen starken Wiederwuchs: Längere, dickere Haare bildeten sich über den behandelten Flächen. Quantitativ erreichten sowohl das Deoxyribose-Gel als auch das topische Minoxidil in diesem Mausmodell etwa 80–90 % Wiederherstellungswerte in Bezug auf sichtbare Haardichte. Eine Kombination beider Therapien steigert das Ergebnis nicht signifikant über die Einzelbehandlungen hinaus.

Histologische Analysen ergaben, dass die Haut rund um die deoxyribose-behandelten Stellen eine erhöhte Gefäßdichte und gesteigerte Aktivität von Hautzellen zeigte. Die Forschungsgruppe postuliert, dass eine verbesserte Mikroversorgung des Haarbulbus die Follikeldurchmesser vergrößert und so den Aufbau kräftigerer Haarsträhnen unterstützt.

Querschnitte und Makroaufnahmen zeigen Unterschiede in Haarstärke und Follikelgröße zwischen den Behandlungsgruppen. (Anjum et al., Front. Pharmacol., 2024)

Vergleichende Wirksamkeit: Deoxyribose vs. Minoxidil

In dieser präklinischen Studie erwies sich das Deoxyribose-Gel als vergleichbar wirksam zu Minoxidil. Das ist bemerkenswert, weil Deoxyribose ein natürlicher Zucker ist und die getestete Formulierung biologisch abbaubar sowie in den Tierversuchen als nicht toxisch beschrieben wurde. Für die Praxis bedeutet das: Ein günstiges, potenziell nebenwirkungsärmeres Produkt könnte künftig als Alternative oder Ergänzung testet werden — vorausgesetzt, die Ergebnisse lassen sich in humanen Studien reproduzieren.

Was sagt die Mechanik? Mögliche Wirkwege von Deoxyribose

Die genaue molekulare Wirkweise bleibt offen, doch die Autoren beschreiben mehrere plausible Mechanismen:

- Verbesserte Mikrodurchblutung: Die erhöhte Gefäßdichte in der behandelten Haut könnte die Versorgung des Haarbulbus mit Sauerstoff und Nährstoffen verbessern.

- Stimulation von Hautzellen: Deoxyribose könnte proliferative Signale in Dermalzellen oder in dermalen Papillenzellen auslösen, die für die Aktivität des Follikels wichtig sind.

- Einfluss auf Wundheilungswege: Da die Forschung ursprünglich Wundheilung untersuchte, könnte Deoxyribose Reparatur- und Regenerationspfade aktivieren, die sich positiv auf Haarfollikel auswirken.

Diese Hypothesen sind konsistent mit Beobachtungen in anderen Geweben, wo Zuckerderivate als Substrate für zelluläre Stoffwechselprozesse und Signalwege dienen. Trotzdem sind direkte molekulare Nachweise, etwa durch Genexpressionsanalysen oder In-vitro-Studien an menschlichen Haarfollikeln, noch ausstehend.

Einschränkungen der Studie und offene Fragen

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse ist wichtige Vorsicht geboten. Zunächst sind die Daten präklinisch: Die Versuche fanden an männlichen Mäusen mit testosterongetriebener Alopezie statt. Ob sich entsprechende Effekte bei Frauen, bei anderen Ursachen von Haarausfall (z. B. Alopecia areata, narbige Alopezie) oder in unterschiedlichen Altersgruppen zeigen, wurde nicht untersucht.

Darüber hinaus sind Aspekte wie Langzeitsicherheit, optimale Dosis, Ansprechdauer nach Absetzen der Behandlung und mögliche Interaktionen mit bestehenden topischen oder systemischen Medikamenten nicht geklärt. Einige Haartherapien erfordern eine kontinuierliche Anwendung, um den Nutzen zu erhalten; ob dies für Deoxyribose ebenfalls gilt, bleibt zu prüfen.

Regulatorische und klinische Hürden

Vor einer möglichen Anwendung beim Menschen sind mehrere Schritte nötig: toxikologische Bewertungen, optimierte Formulierungen für die menschliche Haut, Phase‑1-Studien zur Sicherheit und anschließende Phase‑2/3-Studien zur Wirksamkeit. Regulierungsbehörden wie die FDA oder die EMA werden solche Daten verlangen, bevor eine Zulassung für eine Indikation wie androgenetische Alopezie erteilt werden kann.

Expertenstimmen und wissenschaftliche Einschätzung

Sheila MacNeil, Tissue Engineer an der University of Sheffield und Co-Autorin der Studie, bezeichnet die Ergebnisse als vielversprechend und betont, dass sie weitere Untersuchungen rechtfertigten. Erstautor Muhammad Anjum (COMSATS University) und seine Koautorinnen und Koautoren fordern kontrollierte klinische Studien, um die Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen zu klären.

Die Dermatologin Dr. Laura Benson, spezialisiert auf Haarforschung, kommentierte: 'Diese präklinischen Resultate sind ermutigend, weil sie einen einfachen, biologisch plausiblen Mechanismus — verbesserte Mikrovaskularisierung — aufzeigen, der topisch angreifbar ist. Dennoch garantiert Tiererfolg keinen Transfer auf den Menschen. Gut geplante Phase‑1/2-Studien sind entscheidend, um Sicherheit, Dosis und Persistenz der Effekte zu prüfen.'

Wie diese Arbeit sich von bisherigen Ansätzen unterscheidet

Die meisten verfügbaren topischen Produkte für Haarausfall zielen auf vaskuläre Modulation (Minoxidil), Hormonkonversion (Finasterid systemisch) oder mechanische Stimulation (Microneedling). Deoxyribose ist deshalb interessant, weil es als simpleres, natürliches Molekül beschrieben wird, das vermutlich über die Verbesserung der lokalen Mikrozirkulation und zelluläre Regenerationssignale wirkt. Als biologisch abbaubare Formulierung könnte es zudem Umwelt- und Toxizitätsvorteile bieten.

Praktische Fragen: Was bedeutet das für Betroffene?

Für Menschen mit androgenetischer Alopezie stellen sich nun viele Fragen: Ist das Mittel sicher? Wie lange müsste man es anwenden? Würde es mit bestehenden Therapien kombinierbar sein? Bis klinische Studien am Menschen vorliegen, bleibt die Antwort: Nicht sofort verfügbar und nicht zur Selbstbehandlung empfohlen. Interessierte Patientinnen und Patienten sollten Studienergebnisse verfolgen, sich in Fachpraxen beraten lassen und nicht ohne ärztliche Rücksprache experimentelle Präparate anwenden.

Mögliche Anwendungsfelder neben männlicher Glatzenbildung

- Stimulation von Augenbrauen und Wimpern nach Chemotherapie oder mechanischer Schädigung

- Unterstützende Therapie nach dermatologischen Eingriffen, die Haarfollikel beeinträchtigen

- Kombination mit etablierten topischen Wirkstoffen in kontrollierten Studien, um additive oder synergistische Effekte zu prüfen

Wissenschaftliche und klinische nächsten Schritte

Die Autoren empfehlen eine Reihe von Folgeuntersuchungen:

- Mechanistische In-vitro-Studien an menschlichen Haarfollikeln und dermalen Papillenzellen zur Identifikation molekularer Zielwege.

- Toxikologie und Formulierungsoptimierung für die menschliche Haut, inklusive Penetrationsstudien und Stabilitätsprüfungen.

- Pilotstudien (Phase‑1) zur Sicherheit und Verträglichkeit bei gesunden Freiwilligen, gefolgt von Phase‑2-Studien bei Patienten mit androgenetischer Alopezie.

- Langzeitbeobachtungen, um Nachlassen des Effekts oder seltene Nebenwirkungen zu erfassen.

Gelingt die Translation in kontrollierten klinischen Studien, könnte Deoxyribose eine preiswerte und gut verträgliche Ergänzung im therapeutischen Repertoire gegen Haarausfall werden. Bis dahin bleibt die Entdeckung ein spannendes Forschungsresultat mit klarem Bedarf an weiterer Validierung.

Die Arbeit wurde im Juni 2024 in Frontiers in Pharmacology von Forscherteams der University of Sheffield und der COMSATS University, Pakistan, veröffentlicht. Die Autoren bezeichnen das Feld als 'stark unterforscht' und plädieren für neue, kostengünstige Ansätze gegen Haarausfall.

Für Betroffene und Fachkreise ist die Botschaft ambivalent: Auf der einen Seite liefert die Studie einen unerwarteten, plausiblen Wirkansatz; auf der anderen Seite bleibt der Weg von der Tierversuchsdatenlage zur sicheren, zugelassenen Humantherapie noch lang. Wer sich für neue Entwicklungen in der Haarforschung interessiert, sollte mit kritischem Interesse die anstehenden klinischen Überprüfungen abwarten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen