11 Minuten

Die Erde wurde bereits von einigen interstellaren Objekten (ISOs) besucht, und neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Einschläge durch diese Wanderer nicht gleichmäßig über den Globus verteilt sind. Durch die Modellierung der Ankunftsrichtungen, Geschwindigkeiten und jahreszeitlichen Muster hypothetischer, auf die Erde treffender ISOs beginnen Astronominnen und Astronomen, Karten zu erstellen, die zeigen, wo und wann diese seltenen Besucher das größte Einschlagsrisiko bergen.

Interstellare Besucher: eine kurze Einführung

Unsere unmittelbare Nachbarschaft im All hat mindestens drei bestätigte interstellare Eindringlinge gesehen: das zigarrenförmige 1I/ʻOumuamua im Jahr 2017, den Kometen 2I/Borisov im Jahr 2019 und das jüngst beobachtete 3I/ATLAS. Diese Objekte stammen aus anderen Sternsystemen und durchqueren die Milchstraße, bevor sie unser Sonnensystem kreuzen. Angesichts des Alters der Galaxie und der großen Zahl an Planetensystemen folgern Forschende vernünftigerweise, dass eine große Anzahl von ISOs die Erde in den vergangenen 4,6 Milliarden Jahren passiert hat — und einige davon möglicherweise mit der Erde kollidierten.

Diese künstlerische Darstellung zeigt das interstellare Objekt (ISO) ʻOumuamua, das durch unser Sonnensystem zieht. Wir kennen drei ISOs, doch es müssen viel mehr existieren. Welche Gefahr stellen sie für die Erde dar? Die Frage nach dem Einschlagsrisiko verbindet Aspekte der Astronomie, Planetenwissenschaft und planetaren Verteidigung (Planetary Defense) und ist daher für die Risikoabschätzung und Beobachtungsstrategie relevant.

Das frühe Sonnensystem war deutlich chaotischer als heute: Kollisionen zwischen Planetesimalen und Protoplaneten formten die terrestrischen Planeten und räumten einen Großteil der Einschlagpopulation auf. Interstellare Objekte sind hingegen nicht an diese lokale Population gebunden und könnten über kosmische Zeiträume hinweg mit etwa konstanten Raten ankommen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass ein ISO die Erde trifft, und an welchen Orten der Erdoberfläche würde ein solcher Einschlag am ehesten stattfinden?

Wie die Studie das Einschlagsrisiko modellierte

Ein aktuelles Paper mit dem Titel "The Distribution of Earth-Impacting Interstellar Objects" unter Leitung von Darryl Seligman (Michigan State University) geht genau dieser Frage nach. Die Arbeit simuliert eine synthetische Population interstellarer Objekte und verfolgt die Trajektorien, die die Erde schneiden würden. Anstatt absolute Einschlagsraten vorherzusagen — was ohne verlässliche Zählungen von ISOs unmöglich wäre — konzentrierte sich das Team auf die erwartete Verteilung von Ankunftsrichtungen, Geschwindigkeiten und jahreszeitlichen Zeitmustern für ISO-Kollisionen.

Um ein praktikables Modell zu erstellen, gingen die Autoren von ISO-Kinematiken aus, die denen ähneln, die aus M-Zwergsternen (Rote Zwerge) ausgestoßen werden. M-Sterne sind bei weitem die zahlreichste Sterngruppe in der Milchstraße, sodass die Verwendung von M-Stern-Geschwindigkeitsverteilungen als erste Näherung sinnvoll ist — wenn auch eine eingestandene Vereinfachung. Wie das Paper betont, sind die Kinematiken von ISOs beobachtungsbedingt noch nicht gut eingeschränkt; andere Annahmen könnten die Ergebnisse verschieben.

Mit Monte-Carlo-Simulationen erzeugten die Forschenden eine synthetische Population von der Größenordnung 10^10 interstellarer Objekte, woraus sich rund 10^4 synthetische Impaktoren für die statistische Analyse ergaben. Aus dieser Stichprobe leiteten sie charakteristische Radianten (Ankunftsrichtungen am Himmel), Einschlagsgeschwindigkeiten, saisonale Trends und geografische Muster auf der Erdoberfläche ab. Solche Monte-Carlo-Methoden sind in der astrophysikalischen Risikobewertung üblich, weil sie erlauben, Unsicherheiten in Eingangsdaten propagiert und Wahrscheinlichkeitsverteilungen für beobachtbare Parameter zu erhalten.

Bevorzugte Ankunftsrichtungen: solares Apex und galaktische Ebene

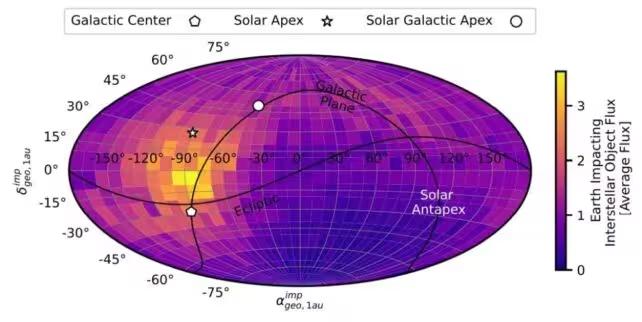

Eines der klarsten Ergebnisse ist, dass die die Erde treffenden ISOs nicht isotrop verteilt sind. Die Simulationen zeigen ungefähr die doppelte Flussstärke — also eine Erhöhung um den Faktor zwei gegenüber dem Mittelwert — in zwei bevorzugten Richtungen: dem solaren Apex und entlang der galaktischen Ebene. Diese Richtungspräferenzen sind wichtig für die Optimierung von Suchstrategien und für die Priorisierung von Himmelsregionen in Beobachtungsprogrammen.

Das solare Apex ist die Richtung, in die sich die Sonne relativ zu den Nachbarsternen bewegt; einfacher ausgedrückt ist es die Richtung, in die unser Sonnensystem durch die Milchstraße reist. Durch diese Bewegung hat das Sonnensystem eine größere kollisionswirksame Fläche für Objekte, die von vorn ankommen — ähnlich wie ein Auto beim Vorwärtsfahren mehr Regentropfen auf der Windschutzscheibe einfängt. Die galaktische Ebene enthält zudem den Großteil der Sterne und Materialansammlungen der Galaxie, weshalb ein erhöhter Fluss aus dieser scheibenförmigen Region plausibel ist.

Diese Abbildung zeigt die Radianten der auf die Erde treffenden interstellaren Objekte. Die Autoren schreiben: "Interstellar objects tend to impact the Earth in the directions of the solar apex and the galactic plane. There are flux enhancements/deficits of a factor of ∼ 2 compared to the mean in the direction of the solar apex/antapex. There is also an enhancement of impactors in the direction of the galactic plane." (Seligman et al. 2025) Diese Ergebnisse haben direkte Implikationen für die Planung von Himmelsdurchmusterungen und die Ausrichtung planetarer Verteidigungsmaßnahmen.

Geschwindigkeitsmuster und gravitative Fokussierung

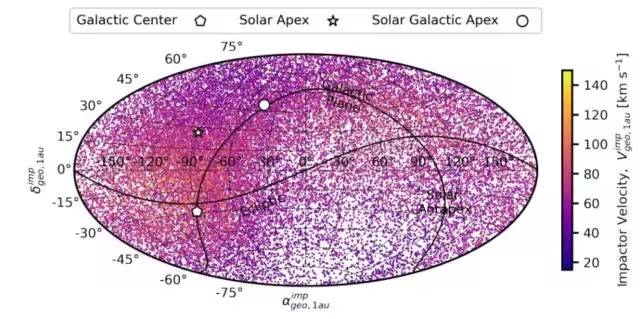

Die Simulationen offenbaren zudem differenzierte Muster in den ISO-Geschwindigkeiten. Insgesamt neigen Impaktoren, die aus Richtung des solaren Apex und der galaktischen Ebene ankommen, dazu, höhere Einfluggeschwindigkeiten relativ zur Sonne zu haben. Paradoxerweise ist jedoch die Teilmenge, die tatsächlich die Erde trifft, zugunsten langsamerer Geschwindigkeiten verzerrt.

Wie kommt es dazu? Die Gravitation der Sonne kann langsamer bewegte hyperbolische Körper deutlich ablenken und einfangen und ihre Bahnen in erdkreuzende Trajektorien biegen. Mit anderen Worten: Während die schnellsten ISOs das Sonnensystem meist mit minimaler Wechselwirkung durchqueren, sind langsamere hyperbolische Körper anfälliger für gravitative Fokussierung und damit wahrscheinlicher, zu Erde-Impaktoren zu werden. Dieses Phänomen ähnelt der effektiven Vergrößerung der Einschlagswahrscheinlichkeit durch die Gravitationswirkung eines massereichen Ziels.

Diese Abbildung zeigt die Geschwindigkeiten der auf die Erde treffenden ISOs. Die Forschenden bemerken: "Interstellar objects impact the Earth with higher velocity when approaching from the solar apex and the galactic plane." Dies gilt grundsätzlich für alle Einschlagobjekte, nicht nur für ISOs. (Seligman et al. 2025) Solche Geschwindigkeitsverteilungen sind entscheidend, um energetische Wirkungen bei Einschlägen zu modellieren und die potenzielle Gefährdung zu quantifizieren.

Jahreszeiten, Breitengrade und menschliche Exposition

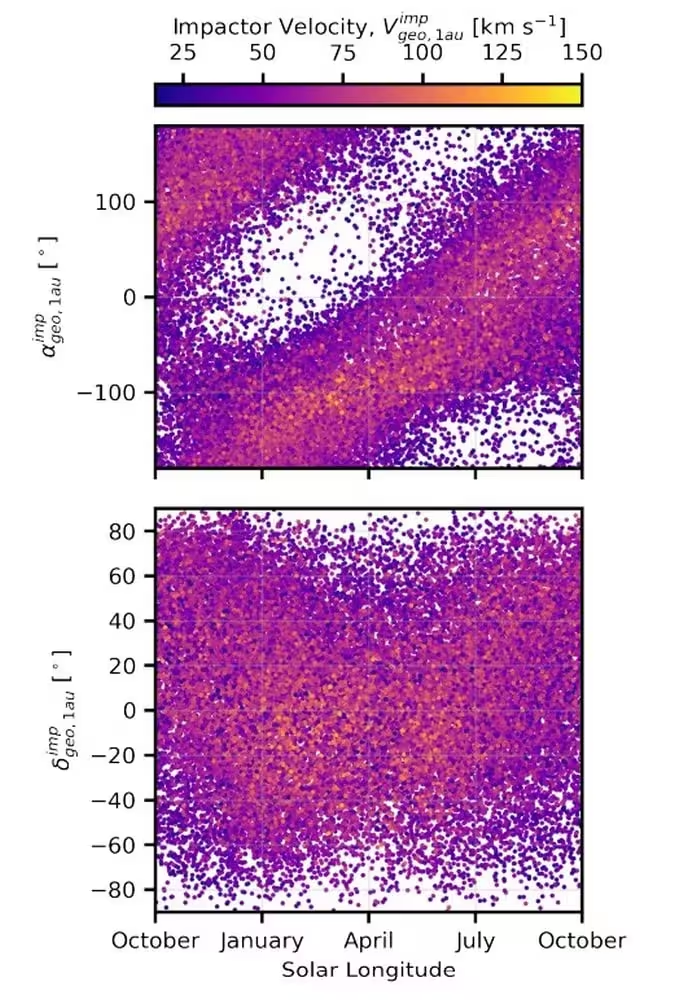

Timing spielt eine Rolle. Die Orbitalbewegung der Erde um die Sonne verändert ihre effektive Geschwindigkeit relativ zu einfallenden ISOs. Die Studie findet, dass schnellere ISO-Impaktoren bevorzugt im Frühling wahrscheinlicher sind, wenn die Erde in Richtung des solaren Apex unterwegs ist; umgekehrt zeigen die Wintermonate eine erhöhte Frequenz potenzieller Impaktoren, weil die Erde dann dem solar‑antapex zugewandt ist und effektiv mehr langsamere Körper einfängt.

Diese Grafik zeigt die Geschwindigkeiten der auf die Erde treffenden ISOs nach Jahreszeiten. Die Autoren erklären: "Faster interstellar objects are more likely to impact the Earth in the spring when the Earth is moving towards the apex." (Seligman et al. 2025) Solche saisonalen Vorhersagen sind wichtig für die Planung zeitlich optimierter Beobachtungsfenster in Durchmusterungsprojekten.

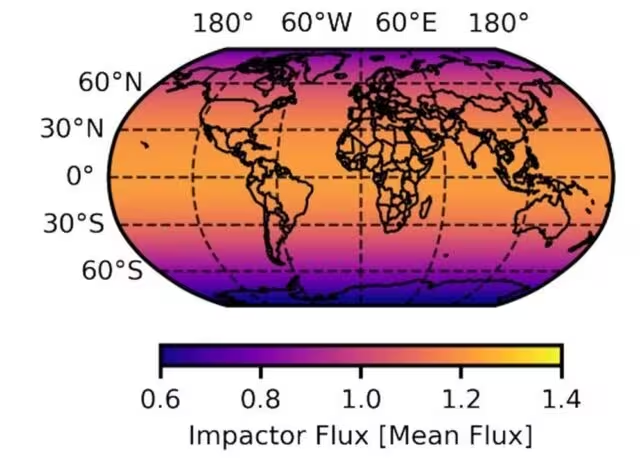

Geografisch liegen niedrige Breitengrade nahe dem Äquator in den Simulationen im größten Risiko für ISO-Einschläge. Es gibt außerdem eine leichte Neigung zugunsten der Nordhalbkugel, was bemerkenswert ist, da sich nahezu 90 % der globalen menschlichen Bevölkerung auf der Nordhalbkugel befinden. Diese regionalen Unterschiede ergeben sich aus der Geometrie der Erdrotation und der Orbitalbewegung relativ zu den einfallenden Radianten. Für die planetare Verteidigung und Risikoabschätzung sind solche Informationen nützlich, um gefährdete Regionen besser zu identifizieren und Vorsorgemaßnahmen zu berücksichtigen.

Diese Abbildung zeigt den Impaktfluss für verschiedene Teile der Erde. Die Autoren schreiben: "Interstellar objects are more likely to impact the Earth at low latitudes close to the equator. There is a slight preference for impactors in the Northern hemisphere." (Seligman et al. 2025) Solche kartierten Wahrscheinlichkeiten können in Kombination mit Bevölkerungs- und Infrastrukturdaten verwendet werden, um potenzielle Risiken menschlicher Exposition abzuschätzen.

Begrenzungen und warum Zählungen uns noch entziehen

Entscheidend ist, dass das Paper nicht — und auch nicht kann — vorhersagen, wie oft interstellare Einschläge tatsächlich vorkommen. Die absolute Zahlendichte von ISOs im interstellaren Raum bleibt unbekannt. Das Modell konzentriert sich daher auf Verteilung und Geometrie statt auf Häufigkeit. Die Autoren betonen ausdrücklich, dass sie definitive Schätzungen der Einschlagsraten vermeiden, da die zugrunde liegende ISO-Population nicht ausreichend eingeschränkt ist.

Die Wahl, M-Stern-Kinematiken zu modellieren, ist pragmatisch, aber nicht endgültig; andere stellare Populationen oder Auswurfmechanismen könnten die Richtungs- und Geschwindigkeitsverteilungen verändern. Dennoch dürften die allgemeinen Trends — bevorzugte Ankunft aus Richtung des solaren Apex und der galaktischen Ebene, gravitative Fokussierung langsamerer Objekte sowie saisonale und Breitengrad-Biases — qualitativ für ein breites Spektrum kinematischer Annahmen gelten. Zukünftige Beobachtungen, etwa durch wiederholte Himmelsdurchmusterungen, werden diese Annahmen verfeinern können.

Darüber hinaus bleiben Beobachtungsselektionen, Helligkeitsgrenzen, Rotations- und Materialeigenschaften von ISOs wichtige Unsicherheitsfaktoren. Die Detektion sehr schneller oder sehr kleiner ISOs ist technisch anspruchsvoll, sodass die praktische Nachweisbarkeit die ermittelten Verteilungen beeinflussen kann. Modeling- und Beobachtungsstudien müssen daher Hand in Hand gehen, um robuste Aussagen über ISO-Häufigkeit und -Gefährdung zu ermöglichen.

Folgen für Beobachtung und planetare Verteidigung

Diese Verteilungskarten sind mehr als akademisch. Sie liefern Leitlinien für Durchmusterungen, die ISOs und potenzielle Impaktoren im kommenden Jahrzehnt entdecken werden. Das Vera C. Rubin Observatory und seine Legacy Survey of Space and Time (LSST) werden unsere Empfindlichkeit gegenüber schwachen, schnell bewegten Objekten drastisch erhöhen. Indem die Studie nahelegt, wo am Himmel und wann im Jahr auf die Erde treffende ISOs am wahrscheinlichsten sind, hilft sie, Suchstrategien und Folgebeobachtungen zu priorisieren.

Aus Sicht der planetaren Verteidigung unterstreichen die Ergebnisse, dass ISO-Detektionsfenster saisonal und richtungsabhängig sein können. Eine schnelle Identifikation und Bahnbestimmung ist entscheidend, denn selbst kleine ISOs, die mit interstellaren Geschwindigkeiten reisen, können energetische Einschläge verursachen. Die Fachgemeinschaft wird sowohl großflächige Durchmusterungen als auch schnelle Follow-up-Beobachtungen benötigen, um eingehende Bedrohungen zu charakterisieren und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu planen. Technische Maßnahmen reichen von verbesserten Frühwarnketten über Radar- und Spektroskopie‑Follow-up bis hin zur Entwicklung von Szenarien für Schadensbegrenzung und Evakuierung.

Expert Insight

Dr. Maria Lopez, eine Astrophysikerin, die an Kleinkörperdurchmusterungen arbeitet, kommentiert: "Diese Studie gibt uns ein viel klareres Bild davon, wo wir suchen müssen und wann wir am wachsamsten sein sollten. Obwohl das absolute Risiko durch ISOs unsicher bleibt, hilft das Wissen um wahrscheinliche Radianten und saisonale Muster, die Durchmusterungsstrategien zu optimieren. Das Rubin Observatory und dessen LSST könnten diese Vorhersagen innerhalb weniger Jahre validieren oder verfeinern."

Leitender Autor Darryl Seligman und seine Kolleginnen und Kollegen betonen, dass ihre Arbeit ein früher Schritt ist: Sie setzt Erwartungen ab und identifiziert beobachtbare Größen, die kommende Einrichtungen testen können. Sobald das Rubin Observatory in Betrieb geht und eine Flut von transienten Detektionen liefert, werden Astronominnen und Astronomen die Einschränkungen zur ISO-Kinematik und -Häufigkeit schnell verbessern und so vom theoretischen Verteilungsbild zu gemessenen Populationen übergehen.

Breitere wissenschaftliche Vorteile

Über das Einschlagsrisiko hinaus bietet das Studium von ISOs ein seltenes, direktes Fenster in die Zusammensetzung und Dynamik anderer Planetensysteme. Jedes entdeckte interstellare Objekt trägt Informationen über die Planetenbildungs- und Auswurfprozesse, die sein Herkunftssystem geformt haben. Die Kartierung ihrer Ankunftsrichtungen und Geschwindigkeiten fördert daher sowohl die planetare Verteidigung als auch die vergleichende Planetologie (comparative planetology).

Letztlich betont das Paper einen einfachen, aber aussagekräftigen Punkt: ISOs sind weder gleichmäßig gefährlich noch anonym. Sie kommen aus bevorzugten Richtungen, zu bevorzugten Zeiten, und ihre Wechselwirkung mit Sonne und Erde erzeugt messbare Verzerrungen. Mit Hilfe von nächsten Generationen von Durchmusterungen und Beobachtungsprogrammen werden diese Verzerrungen getestet — und unser Wissen über diese kosmischen Besucher wird sich von einigen zufälligen Entdeckungen zu einer statistisch belastbaren Wissenschaft entwickeln. Für Forscherinnen und Verteidiger bedeutet dies: gezieltere Beobachtungsprogramme, verbesserte Modelle und eine fundiertere Risikoabschätzung für interstellare Einschläge.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen