8 Minuten

Warum die Erde gefährliche Asteroiden in der Nähe der Venus übersehen könnte

Astronominnen und Astronomen warnen, dass eine beträchtliche Population von Asteroiden, die in derselben Region des Sonnensystems wie die Venus die Sonne umkreisen, für erdgebundene Teleskope faktisch unsichtbar sein kann. Diese sogenannten Venus-Ko-Orbitale — Objekte, die dieselbe Umlaufzeit um die Sonne wie die Venus haben, jedoch nicht den Planeten selbst umkreisen — bleiben oft verborgen, weil sie näher an der Sonne liegen als die Erde. Von unserer Beobachtungsposition aus müssten wir praktisch in Richtung der Sonnenhelle suchen, um sie zu entdecken. Das von ihnen reflektierte schwache Sonnenlicht wird jedoch von Tageslicht, Rayleigh-Streuung in der Erdatmosphäre und direkter Blendung durch die Sonnenscheibe überstrahlt.

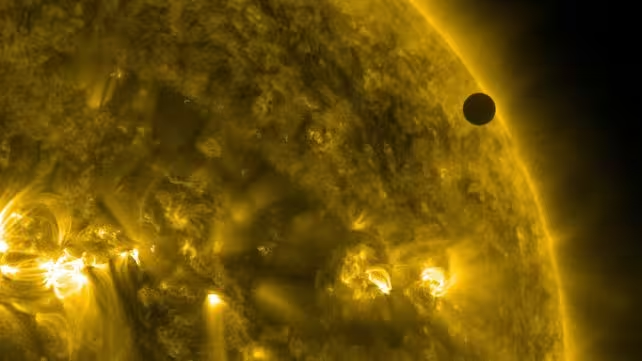

Ein Bild des Solar Dynamics Observatory von der Venus, die vor der Sonne entlangzieht. (NASA/SDO, AIA)

Was sind Venus-Ko-Orbitale und wie verhalten sie sich?

Ko-orbitale Asteroiden beschreiben komplexe Bahnen, die mit der Bahn eines Planeten in Resonanz stehen, anstatt den Planeten direkt zu umkreisen. Bei der Venus bedeutet das: Manche dieser Kleinkörper führen den Planeten an, manche folgen ihm, und wieder andere bewegen sich auf Hufeisen- oder Schleifenbahnen, die die Bahn des Planeten auf dynamisch wechselnde Weise kreuzen. Zusätzlich existieren quasi-satellitenartige Konfigurationen, in denen ein Objekt über lange Zeiträume in relativer Nähe zur Venus erscheint, ohne ihr direkte Begleiterin zu sein. Bis heute haben Astronominnen und Astronomen ungefähr 20 bestätigte Venus-Ko-Orbitale identifiziert; dynamische Modelle und Beobachtungsbias deuten jedoch darauf hin, dass diese entdeckte Stichprobe nur einen kleinen Ausschnitt der tatsächlichen Population darstellen könnte.

Bahnstabilität und Exzentrizität

Bekannte Venus-Ko-Orbitale weisen allgemein relativ hohe Bahnexzentrizitäten auf (typischerweise größer als etwa 0,38). Die Exzentrizität ist ein Maß dafür, wie stark eine Umlaufbahn von der Kreisform abweicht: Ein Wert von 0 entspricht einem perfekten Kreis, höhere Werte stehen für längliche Ellipsen. Objekte mit hoher Exzentrizität können daher deutlich weiter von der Venus weg und zugleich näher an die Erde heran reichen. In solchen Abschnitten ihrer Bahn sind sie temporär leichter aufzuspüren — etwa in der Dämmerung, wenn die Sonne knapp unter dem Horizont steht und noch genügend Kontrast zwischen Himmelshintergrund und reflektiertem Licht besteht.

Gleichzeitig sind Ko-orbitaldynamiken oft chaotisch und sensitiv gegenüber kleinen Störungen. Numerische Simulationen zeigen, dass einzelne Objekte ihre orbitale Konfiguration in Zeiträumen von grob 10.000 bis 15.000 Jahren wechseln können; die zuverlässige Vorhersagbarkeit einer spezifischen Bahn verschlechtert sich bereits nach einigen Jahrhunderten bis zu etwa 150 Jahren deutlich. Während solcher dynamischer Übergänge kann ein Asteroid von einer venusresonanten Bahn in eine Bahn abdriften, die ihn in Erdnähe bringt — mitunter sogar so weit, dass er die Erdbahn kreuzt und damit über sehr lange Zeitskalen ein potentielles Einschlagsrisiko darstellt.

Auf langen Zeitskalen tragen zusätzlich Effekte wie gravitative Wechselwirkungen mit Erde und Merkur, als auch nichtgravitative Prozesse wie der Yarkovsky-Effekt zur Drift kleiner Körper bei. Diese Mechanismen können die Bahnparameter langsam verändern und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ehemals sichere Ko-orbitale zu Erdquerern werden.

Nachweisgrenzen: Warum Teleskope diese Objekte übersehen

Die meisten aktuellen Himmelsdurchmusterungen sind für Objekte optimiert, die bei moderaten Sonnenelongationen (Winkeln zur Sonne) sichtbar sind. Asteroiden mit geringer Exzentrizität und kleinem Winkelabstand zur Sonne verbleiben dagegen tagsüber oder in der Dämmerungszone des Himmels, wo das von lichtschwachen Körpern gestreute Sonnenlicht von der enorm hellen Umgebung überdeckt wird. Atmosphärische Streuung, Skyglow in der Dämmerung und Instrumentenbegrenzungen schränken die nutzbare Beobachtungszeit deutlich ein. Neuere dynamische Studien haben deshalb besonderes Augenmerk auf die niedrig-exzentrischen Ko-orbitale gerichtet, die nahe an der Venusbahn verbleiben und damit größtenteils vor erdgebundenen Beobachtern verborgen sind.

Eine Illustration verschiedener Bahnexzentrizitäten. (Phoenix7777/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Rolle kommender Durchmusterungen

Das Vera C. Rubin Observatory, mit seinem großen Sichtfeld und einer hochauflösenden Kamera, wird die Suche nach erdnahen Objekten deutlich voranbringen. Dank hoher Sensitivität und schneller Wiederholungsraten kann Rubin neue Objekte entdecken sowie Bahnverfolgung ermöglichen. Simulationsstudien zeigen jedoch, dass Rubin in Bezug auf die niedrig-exzentrischen Venus-Ko-Orbitale nur einen Teilbereich der Population erfassen wird — typischerweise innerhalb begrenzter jährlicher Zeitfenster, wenn Geometrie, Dämmerungsbedingungen und Beobachtungsfenster günstig zusammenfallen. Damit bleibt ein persistierender Beobachtungsblinder Fleck im inneren Sonnensystem bestehen.

Raumfahrtmissionen, die speziell auf Entdeckungen im inneren Sonnensystem ausgelegt sind, könnten diese Lücke schließen. Beispielsweise ist NEO Surveyor, die von der NASA geplante Infrarot-Missionsplattform, darauf ausgelegt, Asteroiden über Wärmestrahlung zu detektieren — eine Methode, die besonders effektiv bei dunklen (niedrigen Albedo) Objekten ist, die optisch schwer sichtbar bleiben. Noch effizienter wäre ein dediziertes Raumfahrzeug in einer Venus-ähnlichen Umlaufbahn oder ein Orbiter um die Venus: Eine solche Plattform könnte die fraglichen Populationen direkt und unabhängig von terrestrischer Sonnenblendung beobachten, praktisch rund um die Uhr und bei minimaler Störung durch die Erdatmosphäre.

Auswirkungen auf die planetare Verteidigung

Forschungsteams schätzen, dass sich unter der verborgenen Population Körper befinden könnten, die Hunderte Meter im Durchmesser messen. Ein Impaktor mit einem Durchmesser von etwa 300 Metern könnte einen Krater von mehreren Kilometern Durchmesser erzeugen und eine bei weitem spürbare Energiemenge freisetzen — im Bereich von Hunderten Megatonnen TNT-Äquivalent. In dicht besiedelten Regionen wären die regionalen Zerstörungen erheblich. Da viele Venus-Ko-Orbitale chaotische, sich entwickelnde Bahnen besitzen, besteht die Möglichkeit, dass einige über Jahrtausende hinweg auf erdkreuzende Trajektorien abdriften.

„Unsere Simulationen zeigen eine Klasse von Asteroiden, die für aktuelle erdgebundene Durchmusterungen schwer zu erkennen ist“, sagt Valerio Carruba, ein Astronom an der São Paulo State University, dessen Team den dynamischen Raum um die Venus modelliert hat. Er betont, dass die heute bekannten Ko-Orbitale nur einige Dutzend Objekte umfassen; rechnerische Modelle sagen jedoch eine deutlich größere, bislang unerkannte Population voraus, die gezielte Beobachtungskampagnen rechtfertigt.

Die Konsequenzen für die planetare Verteidigung sind zweischneidig: Einerseits erhöht eine unbekannte, aber potenziell gefährliche Population das langfristige Risiko; andererseits bieten frühere Entdeckungen und Charakterisierungen (Größe, Masse, Spin-Zustand, Materialeigenschaften) die Möglichkeit, im Bedarfsfall Abwehrmaßnahmen vorzubereiten. Viele Abwehrkonzepte — von kinetischen Impaktoren bis zu Schubunterbrechungen — benötigen Jahrzehnte Vorwarnzeit, um technisch und politisch planbar zu werden.

Strategien zur Verringerung des Blinden Flecks im inneren Sonnensystem

Die Antwort auf das Beobachtungsdefizit liegt in einer Kombination aus erdgebundenen und raumgestützten Instrumenten. Erweiterte Dämmerungsdurchmusterungen und eine optimierte Beobachtungsfrequenz (Cadence) bei irdischen Teleskopen können einige Objekte einfangen, wenn die Geometrie günstig ist. Solche Programme erfordern jedoch spezielle Planung: Beobachtungen bei niedrigem Sonnenelongationswinkel erfordern kurze Belichtungszeiten, schnelle Bildfolge und spezielle Unterdrückung von Streulicht.

Wesentlich wirkungsvoller sind Missionen, die näher an der Sonne operieren — sei es in einer Venus-ähnlichen Umlaufbahn, an inneren heliocentrischen Stationen oder über Infrarot-Weltraumteleskope wie NEO Surveyor. Solche Plattformen können sowohl dunkle als auch helle Objekte unabhängig von Erddämmerung und atmosphärischer Streuung nachweisen. Darüber hinaus sind Orbiter um Venus oder Raumsonden in schnell umlaufenden, niedrigeren Sonnennähe-Bahnen besonders gut positioniert, um die Ko-orbitale direkt zu überwachen.

Neben der Entdeckung sind Nachbeobachtungen entscheidend. Größe, genaue Bahn, Rotationszustand, Form und Oberflächeneigenschaften sind für eine verlässliche Einschlagsabschätzung und mögliche Abwehrmaßnahmen unerlässlich. Radarbeobachtungen, Infrarotmessungen und spektroskopische Analysen liefern komplementäre Informationen, die die Unsicherheit über Orbitalvorhersagen reduzieren. Jede frühzeitige Entdeckung entfaltet ihren Nutzen durch koordinierte Nachfolgebeobachtungen, die die Bahnvorhersage über die typischen 150 Jahre der Zuverlässigkeit chaotischer Ko-orbitale hinaus präzisieren können.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

Dr. Priya Anand, Planetengeophysikerin und Expertin für Missionskonzepte, kommentiert: "Die Detektion von Venus-Ko-Orbitalen ist eine zentrale Herausforderung für die planetare Verteidigung des 21. Jahrhunderts. Erdgebundene Durchmusterungen werden unsere Sensitivität verbessern, doch eine raumgestützte Beobachtungsplattform in der Nähe der Venus oder ein infraroter Pfadfinder wie NEO Surveyor würde unsere Fähigkeit, Gefahren im inneren Sonnensystem zu katalogisieren, grundlegend verändern. Frühzeitige Entdeckung schafft Optionen — von Langzeitbeobachtung und Charakterisierung bis hin zu, im Extremfall, einer Jahrzehnte im Voraus geplanten Abwehrmaßnahme."

Fazit

Die Erkenntnis, dass eine große, weitgehend unsichtbare Population von Venus-Ko-Orbitalen existieren könnte, macht eine offensichtliche Schwachstelle in der gegenwärtigen Überwachung erdnaher Objekte deutlich. Während kommende Teleskope wie das Vera C. Rubin Observatory und Missionen wie NEO Surveyor vorhandene Blinden Flecken verkleinern werden, bleibt die verlässlichste Strategie für ein vollständiges Inventar dieser inneren Sonnensystem-Objekte eine gezielte Beobachtungskampagne von einer Raumplattform mit Blickpunkt in der Nähe der Venus. Der Ausbau dieser Kapazitäten verbessert nicht nur die langfristige planetare Verteidigung, sondern stellt auch sicher, dass potenziell gefährliche Körper frühzeitig identifiziert werden, sodass ausreichend Zeit für Analyse und etwaige Gegenmaßnahmen bleibt.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen