8 Minuten

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass überraschend viele Menschen, die sich von COVID-19 erholt haben, jetzt mit vermindertem oder fehlendem Geruchssinn leben könnten — und viele bemerken es nicht einmal. Objektive Tests legen anhaltende olfaktorische Defizite offen, die Patienten oft unterschätzen. Das hat Konsequenzen für die öffentliche Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität.

Große Studie entdeckt versteckten Geruchsverlust nach COVID-19

Wissenschaftler in den Vereinigten Staaten untersuchten knapp 3.600 Erwachsene, um langfristige Veränderungen des Geruchssinns nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 zu messen. Das Team führte standardisierte Riechtests bei 2.956 Freiwilligen mit nachgewiesener COVID-19-Vorgeschichte und bei 569 Personen durch, die angaben, nie mit dem Virus infiziert gewesen zu sein. Im Mittel lagen die Tests etwa 671 Tage — also fast zwei Jahre — nach dem ersten COVID-19-Test der Teilnehmenden.

Die Ergebnisse waren auffällig. Unter den Personen mit bestätigter COVID-19-Vorgeschichte berichteten 1.393 Teilnehmende von wahrgenommenen Problemen mit dem Geruchssinn; objektive Tests bestätigten in etwa 80 % dieser Fälle eine Beeinträchtigung. Noch besorgniserregender: Von den 1.563 Personen in derselben Gruppe, die angaben, ihr Geruchssinn sei normal, wiesen zwei Drittel (etwa 66 %) bei den Tests tatsächlich messbare Hyposmie (verminderter Geruchssinn) oder Anosmie (vollständiger Geruchsverlust) auf.

„Unsere Befunde bestätigen, dass Menschen mit einer COVID-19-Vorgeschichte besonders gefährdet für einen geschwächten Geruchssinn sind — ein Problem, das in der Allgemeinbevölkerung bereits untererkannt ist“, sagt Dr. Leora Horwitz von der New York University Grossman School of Medicine, eine Mitautorin der veröffentlichten Arbeit.

Warum viele Menschen den Geruchsverlust nicht bemerken

Die Studie untersuchte auch die Kontrollgruppe — Personen, die angaben, keine COVID-19-Infektion gehabt zu haben — und fand, dass etwa 60 % eine gewisse Geruchsstörung zeigten. Diese Zahl ist höher als erwartet und dürfte sowohl Untererfassung als auch unerkannte Infektionen widerspiegeln. Die Forscher weisen darauf hin, dass Infektionen sensorische Zellen und neuronale Bahnen in der Nase schädigen können. Manche Menschen passen sich zudem an eine abgeschwächte Geruchswelt an, ohne dies bewusst wahrzunehmen.

Geruchssinn ist mehr als ein Luxus

Der Geruchssinn erfüllt wichtige Funktionen jenseits von Genuss und Erinnerung. Er warnt vor Gefahren wie Gaslecks, verdorbenen Lebensmitteln oder Rauch und ist eng mit Geschmack und Appetit verknüpft. Der Verlust des Geruchssinns wurde außerdem in anderen Kontexten mit kognitivem Abbau, etwa bei Alzheimer‑Erkrankungen, in Verbindung gebracht. Das wirft Fragen zu möglichen überlappenden Mechanismen und zur langfristigen Hirngesundheit nach viralen Infektionen auf.

Der Einfluss von COVID-19 auf den Geruchssinn gehörte zu den früh sichtbaren Symptomen der Pandemie, doch die Aufmerksamkeit richtete sich damals vor allem auf akute Anosmie. Diese Studie verschiebt den Fokus auf persistente, häufig unerkennbare olfaktorische Defizite, die Monate oder Jahre anhalten können und von Patientinnen und Patienten unterschätzt werden.

Studienmethoden und praktische Auswirkungen

Wesentlich für die Aussagekraft der Studie war der Einsatz validierter olfaktorischer Tests statt nur von Selbstangaben. Frühere Umfragen deuteten bereits auf Zusammenhänge zwischen COVID-19 und Geruchsverlust hin; objektive Tests liefern jedoch belastbarere Belege. Die Autoren betonen, dass die Übertragung von Stichprobenergebnissen auf die Weltbevölkerung Grenzen hat. Wenn sich die Muster jedoch in breiteren Populationen bestätigen, könnten Millionen Menschen mit reduziertem Geruchssinn leben, ohne es zu wissen.

Das hat praktische Konsequenzen. Ein gedämpfter Geruchssinn beeinflusst Ernährung, Sicherheit und psychisches Wohlbefinden. Menschen, die Gerüche nicht mehr erkennen können, essen möglicherweise weniger, verlieren das Interesse an Speisen oder bemerken nicht rechtzeitig Gefahren in der Umwelt. Die Autorinnen und Autoren empfehlen, Riechtests in die post‑COVID-Versorgung zu integrieren und Interventionen zur Wiederherstellung der olfaktorischen Funktion zu entwickeln, wo dies möglich ist.

Bei den Untersuchungen kommen häufig validierte Testverfahren wie beispielsweise „Sniffin' Sticks“ oder standardisierte Identifikationstests zum Einsatz, die sowohl Geruchserkennung als auch Geruchsschwellen und Geruchsdiskrimination erfassen. Diese Methoden erlauben eine genauere Einordnung in Normbereiche (Normosmie), verminderte Geruchsfunktion (Hyposmie) oder vollständigen Verlust (Anosmie) und sind klinisch relevantes Werkzeug für Hausärzte, Hals‑Nasen‑Ohren‑Ärztinnen und Forschende.

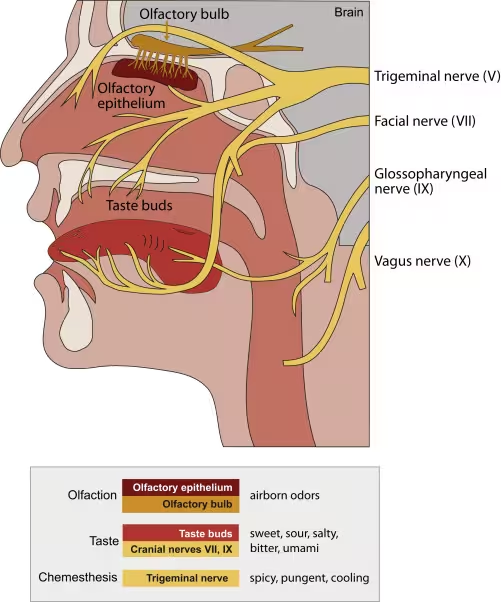

Riechrezeptoren und Geschmacksknospen befinden sich in Nase und Mund. Chemesthesie beschreibt die Wahrnehmung chemischer Reize durch Schmerz‑ und Berührungsnerven und ergänzt die olfaktorische und gustatorische Wahrnehmung.

Was die Forschung zum Gesamtbild beiträgt

Die in JAMA Network Open veröffentlichte Arbeit bestätigt frühere kleine Studien und Umfragedaten, die auf langfristige olfaktorische Dysfunktionen nach einer SARS‑CoV‑2‑Infektion hinwiesen. Sie macht deutlich, dass es eine diagnostische Lücke gibt: Viele Patienten unterschätzen ihren eigenen Geruchssinn, sodass routinemäßiges Screening Probleme identifizieren würde, die sonst unentdeckt bleiben.

Die Ursachen für unerkannte Geruchsverluste sind noch nicht vollständig geklärt. Möglich sind Schäden an den peripheren Riechrezeptoren, anhaltende Entzündungen im Nasengewebe oder Veränderungen in der zentralen Gehirnverarbeitung. Die Studienautorinnen und ‑autoren diskutieren auch die Möglichkeit, dass COVID‑19‑bedingte Veränderungen im Gehirn die subjektive Wahrnehmung sensorischer Defizite abschwächen könnten.

Aus epidemiologischer Sicht ist es wichtig, Begriffe und Entitäten sauber zu trennen: Anosmie bezeichnet den kompletten Geruchsverlust, Hyposmie eine partielle Einschränkung, Dysosmie Abweichungen oder Verzerrungen in der Geruchswahrnehmung (z. B. Parosmie), und Phantosmie beschreibt das Wahrnehmen von Gerüchen ohne äußere Reizquelle. Die Studie liefert datenbasierte Hinweise zur Prävalenz von Hyposmie und Anosmie und bettet diese in den Kontext von Post‑COVID‑Beschwerden und Langzeitfolgen (Long COVID) ein.

Fachliche Einordnung und Empfehlungen

Objektive Riechtests sind nicht nur diagnostisch wertvoll, sondern auch ein Instrument zur Verlaufskontrolle und zur Evaluation therapeutischer Maßnahmen. Mögliche Interventionen, die derzeit erforscht und in der Praxis eingesetzt werden, umfassen olfaktorisches Training (gezielte Exposition gegenüber definierten Geruchsstoffen über Wochen bis Monate), entzündungshemmende Behandlungen bei nachweisbarer Rhinitis sowie experimentelle Ansätze wie topisches Vitamin A oder neuere pharmakologische Strategien. Die Evidenzlage ist heterogen, aber olfaktorisches Training ist relativ kostengünstig, risikoarm und in mehreren Studien mit funktioneller Verbesserung assoziiert.

Für die klinische Praxis schlagen Expertinnen und Experten folgende Schritte vor:

- Einführung einfacher Screening‑Tests in der Primärversorgung, um Betroffene früh zu identifizieren.

- Verweisung an HNO‑Fachärzte oder spezialisierte Riechzentren bei auffälligen Befunden.

- Angebot von olfaktorischem Training und patientenorientierter Aufklärung über Sicherheitsaspekte (z. B. Installation von Gas‑ und Rauchmeldern, hygienischer Umgang mit Lebensmitteln).

- Klinische Dokumentation und Einbindung in longitudinale Register, um Erholungsverläufe und Therapieeffekte zu erfassen.

Auf Bevölkerungsebene könnten Sensibilisierungskampagnen helfen, die Wahrnehmung für Geruchsstörungen zu verbessern und Betroffene zu motivieren, medizinischen Rat einzuholen. Darüber hinaus wären standardisierte Empfehlungen und Abrechnungsmodalitäten für Riechtests in Gesundheitssystemen wichtig, um flächendeckende Versorgung zu ermöglichen.

Offene Fragen und Forschungsbedarf

Mehrere Forschungsfragen bleiben bestehen und sind für die Langzeitbetreuung von Patientinnen und Patienten relevant:

- Welche Mechanismen liegen anhaltenden olfaktorischen Störungen nach COVID‑19 zugrunde — periphere Schäden an Riechzellen, gestörte Regeneration, neuroinflammatorische Prozesse oder zentrale kortikale Veränderungen?

- Welche Faktoren prognostizieren vollständige Remission versus persistierende Hyposmie/Anosmie (Alter, Geschlecht, Schwere der Erstinfektion, Vorerkrankungen, genetische Faktoren)?

- Welche therapeutischen Ansätze sind am effektivsten? Brauchen wir kombinierte Maßnahmen (Training + medikamentöse Therapie) und wie lange sollten diese durchgeführt werden?

- Wie lässt sich die öffentliche Gesundheitsüberwachung so gestalten, dass subtile, unbemerkte Geruchsverluste erfasst werden, ohne die Versorgungsstrukturen zu überlasten?

Langzeitstudien mit wiederholten objektiven Messungen, neuroimaging‑Analysen und standardisierten Interventionsprotokollen sind erforderlich, um diese Fragen zu beantworten. Die Studie legt nahe, dass eine multidisziplinäre Herangehensweise — HNO‑Heilkunde, Neurologie, Ernährungsmedizin und öffentliche Gesundheit — am besten geeignet ist, sowohl die klinischen als auch die sozialen Folgen von Geruchsstörungen zu adressieren.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

„Objektive Tests sind ein Weckruf“, sagt Dr. Ana Morales, klinische Neurologin und Sensorikforscherin. „Der Geruchssinn ist ein Wächter‑Sinn — er informiert über Sicherheit, Ernährung und emotionale Erinnerung. Wenn Millionen Menschen nach COVID‑19 einen verminderten Geruchssinn haben, brauchen wir Screening‑Programme und zugängliche Rehabilitation wie olfaktorisches Training sowie weitere Untersuchungen zu den neuronalen Mechanismen, damit Therapien gezielt wirken können.“

Praktische nächste Schritte umfassen die breitere Anwendung einfacher Riechtests in der Primärversorgung, Längsschnittstudien zur Verfolgung von Erholungsverläufen und klinische Studien zu Interventionen, die den Geruchssinn nach viralen Schäden wiederherstellen könnten. Für Einzelpersonen ist es hilfreich, auf Veränderungen bei Appetit, Genuss von Speisen und die Wahrnehmung häuslicher Gefahren zu achten — das kann eine wichtige erste Schutzlinie sein.

Insgesamt unterstreicht die Studie die Bedeutung, Geruchsstörungen als ernstzunehmendes, potenziell weit verbreitetes Post‑COVID‑Problem anzuerkennen. Früherkennung, gezielte Rehabilitation und weitere Forschung sind entscheidend, um die Lebensqualität Betroffener zu verbessern und gesundheitliche Risiken zu minimieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen