10 Minuten

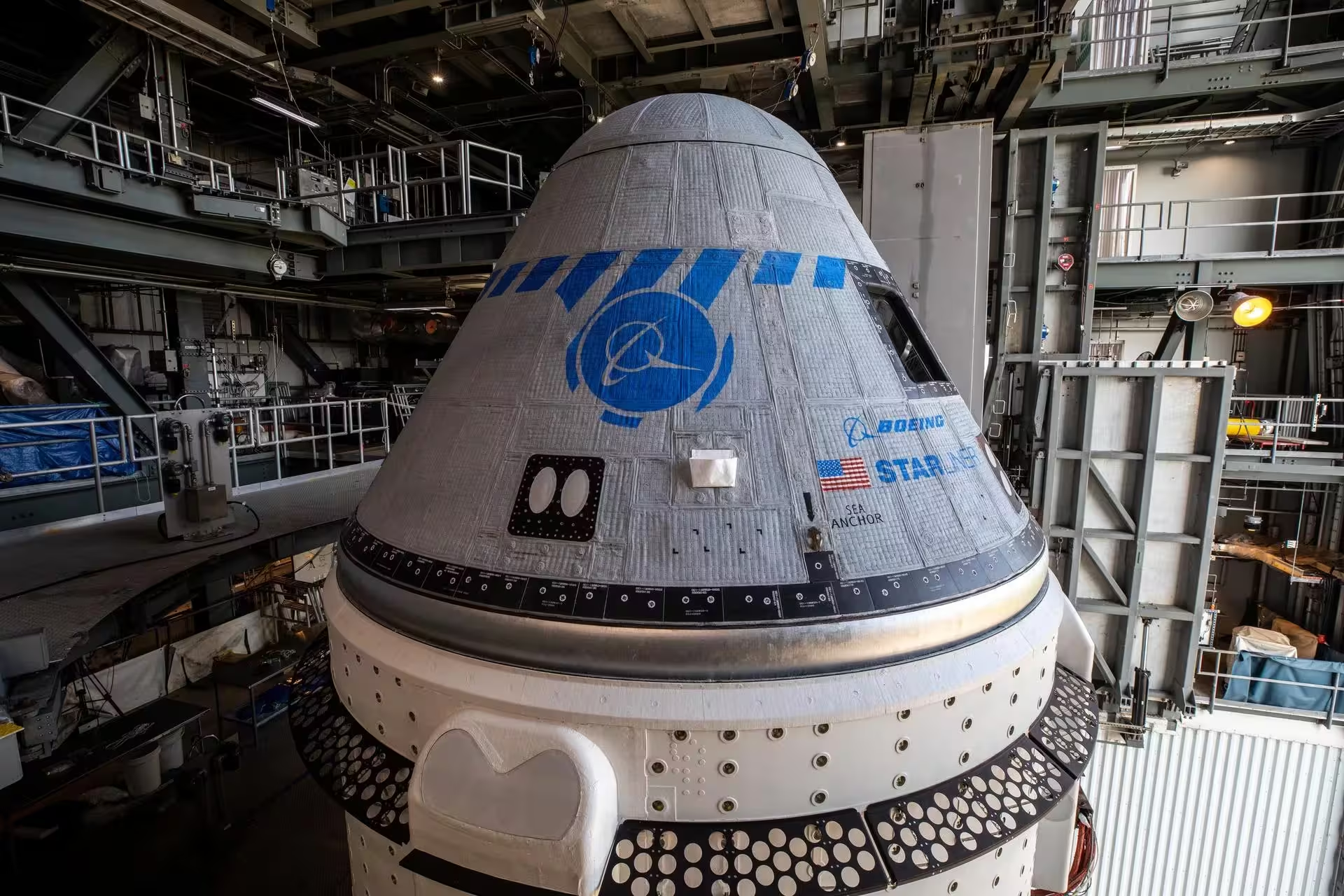

NASA und Boeing haben bestätigt, dass das Raumschiff Starliner für einen weiteren Flug zur Internationalen Raumstation (ISS) vorbereitet wird — diesmal voraussichtlich ohne Besatzung. Die Mission hat das Ziel, die Sicherheitssysteme des Starliner im Orbit zu validieren und gleichzeitig wichtige Versorgungsgüter zur Station zu bringen. Dieser Schritt ist Teil einer überarbeiteten Vertragsstruktur und signalisiert, dass das Programm unter geänderter Planung und mit verstärktem Fokus auf Zuverlässigkeit fortgesetzt wird. Für NASA und Boeing steht die zuverlässige Wiederherstellung eines sicheren Crew-Transports in die niedrige Erdumlaufbahn im Vordergrund, weshalb jeder Testflug sorgfältig geplant und ausgewertet wird.

Warum NASA bemannte Starts aussetzt

Nach vielen Jahren Entwicklung und einer problematischen Historie bei Testflügen haben NASA und Boeing eine neue Vereinbarung getroffen, die die Anzahl bemannter Starliner-Missionen vorübergehend reduziert. Ziel dieser Neuausrichtung ist es, Risiken zu minimieren und sicherzustellen, dass jedes System des Raumschiffs gründlich validiert ist, bevor wieder Astronautinnen und Astronauten an Bord gehen. Der nächste Flug, mit der Bezeichnung Starliner-1, soll als unbemannte Mission stattfinden: Er wird sowohl Versorgungsladung transportieren als auch als umfassende Systemüberprüfung im orbit dienen, bevor wieder Besatzungsmitglieder in der Kapsel transportiert werden.

Die Entscheidung, bemannte Starts zu pausieren, gründet auf einer risikobasierten Bewertung aller verfügbaren Daten. Die NASA betont, dass die Sicherheit der Crew oberste Priorität hat; dieser Ansatz entspricht etablierten Prinzipien der menschlichen Raumfahrt, bei denen neue oder überarbeitete Systeme zunächst ohne Menschen erprobt werden. Durch die Konzentration auf unbemannte Validierungsflüge können Boeing und die NASA systematische Tests durchführen, Softwareaktualisierungen überprüfen und Hardwaremodifikationen unter echten Orbitalbedingungen beobachten — Ergebnisse, die sich nicht vollständig durch Bodentests simulieren lassen.

Die veränderte Planung betrifft zudem vertragliche Aspekte zwischen Boeing und der NASA: Die neuen Vertragsbedingungen erlauben es, bemannte Starts zu reduzieren und die Reihenfolge der Flüge nach technischen Prioritäten und nachgewiesener Systemstabilität zu bestimmen. Diese Flexibilität dient dazu, Zeit für zusätzliche Analysen, unabhängige Prüfungen und gegebenenfalls Nachbesserungen zu gewinnen, ohne kurzfristig die operative Versorgung der ISS zu gefährden.

Starliner bleibt indes ein strategisch wichtiges Element in den Plänen für Besatzungstransport zur Internationalen Raumstation. Neben SpaceX, das bereits regelmäßige Crew-Rotationen mit der Crew Dragon durchführt, soll Starliner langfristig als zusätzliche und redundante Transportoption dienen, um die US-amerikanische Zugangsfähigkeit zur niedrigen Erdumlaufbahn zu diversifizieren und abzusichern.

Für Entscheidungsträger und Beobachter bedeutet die Aussetzung bemannter Flüge nicht das Ende des Programms, sondern eine Umorientierung zugunsten zusätzlicher Validierungen. Die gewonnene Zeit für Boden- und Softwaretests sowie die Möglichkeit, orbital erhobene Daten zu analysieren, sind zentrale Bausteine, um die Zertifizierung für künftige Crew-Missionen robust und nachhaltig zu gestalten.

Historisch betrachtet ist dieser Schritt Folgerung aus vorherigen Zwischenfällen: Ein früher unbemannter Testflug im Jahr 2019 scheiterte aufgrund von Softwarefehlern daran, die ISS zu erreichen, und führte zu umfangreichen Reparatur- und Rekertifizierungsmaßnahmen. Spätere bemannte Einsätze zeigten wiederum, dass noch Arbeiten an einzelnen Subsystemen erforderlich sind. Die aktuelle Entscheidung zur Durchführung eines unbemannten Starliner-1 reflektiert daher die Lehre aus diesen Erfahrungen und zielt darauf ab, ein stabiles Fundament für zukünftige Crew-Operationen zu schaffen.

Gleichzeitig sind politische und wirtschaftliche Faktoren nicht unerheblich: Boeing steht unter dem Druck, die vertraglich vereinbarten Leistungen zuverlässig zu erbringen, während die NASA ihre Verpflichtungen gegenüber internationalen Partnern erfüllt und die kontinuierliche Besetzung und Versorgung der ISS sicherstellt. Die Neuausrichtung der Missionsplanung ist somit sowohl technischer als auch organisatorischer Natur.

Insgesamt stellt die Entscheidung, bemannte Starliner-Missionen vorübergehend auszusetzen, einen vorsorglichen und datengetriebenen Ansatz dar, der sowohl die Integrität der Raumfahrtmissionen als auch den Schutz der Astronauten fokussiert.

Starliner hat eine bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich. Ein erster unbemannter Testflug im Jahr 2019 scheiterte an Softwarefehlern, die die Kapsel daran hinderten, die ISS zu erreichen; als Folge startete eine jahrelange Phase umfangreicher Fehlerbehebungen, Nachtests und einer erneuten Zertifizierung. Diese Maßnahmen umfassten sowohl Hardwareänderungen an Triebwerks- und Drucksystemen als auch umfassende Software-Updates, die Navigation, Andocksequenzen und Fehlermeldungslogik betrafen. Die Komplexität dieser Software- und Systemintegrationsprozesse zeigte, wie vielschichtig die Anforderungen an ein human-rated Raumschiff sind.

Im vergangenen Jahr konnte das Programm schließlich den ersten bemannten Start mit NASA-Astronauten durchführen: Butch Wilmore und Suni Williams reisten mit Starliner zur Internationalen Raumstation. Der Flug demonstrierte zwar, dass ein bemannter Start prinzipiell möglich ist, brachte aber gleichzeitig mehrere technische Probleme zutage, die während der Orbitalphase auftraten. Dazu gehörten Fehlfunktionen an Ventilen, Anomalien bei den Schubdüsen (Thruster) sowie ein Leck in einer Helium-Versorgungsleitung. Diese Vorfälle erhöhten das Komplexitäts- und Risikoprofil der Mission und führten dazu, dass die NASA vorsorglich entschied, das Fahrzeug früher zur Erde zurückzunavigieren, um die Crew keinem weiteren, nicht einschätzbaren Risiko auszusetzen.

Die Kombination aus früheren Softwarefehlern, den technischen Problemen während des ersten bemannten Flugs und die darauf folgenden Untersuchungen hat in der Fachwelt umfassende Diskussionen über Teststrategien, Qualitätssicherung und Lieferketten-Management ausgelöst. Ingenieurteams analysierten nicht nur die unmittelbaren Ursachen der Anomalien, sondern auch systemische Faktoren — zum Beispiel die Interaktion zwischen Software-Updates und bestehenden Hardware-Spezifikationen oder mögliche Fertigungsvariationen bei kritischen Komponenten.

Was vom Starliner-1 zu erwarten ist

Starliner-1 wird eine Doppelrolle übernehmen: Er fungiert sowohl als Versorgungstransport zur ISS als auch als orbitaler Sicherheitstest für alle relevanten Subsysteme. Im Fokus stehen insbesondere Antriebs- und Steuerungssysteme, Diagnostik der Lebenserhaltungskomponenten sowie die Steuerung der Wiedereintritts- und Landesysteme. Während des unbemannten Fluges sollen Triebwerkszündungen, Lageregelung (Attitude Control), Andocksequenzen und Druckkontrollsysteme unter realen Orbitalbedingungen überprüft werden. Zusätzlich wird die Mission Telemetrie liefern, mit der sich Langzeitverhalten, Fehlerhäufigkeit und Redundanzkonzepte analysieren lassen.

Wenn sich herausstellt, dass Systeme wie Antrieb, Lebenserhaltungssensorik, thermische Steuerung und Wiedereintrittssteuerung während des unbemannten Einsatzes korrekt und stabil funktionieren, könnten NASA und Boeing die Voraussetzung schaffen, bis zu drei Crew-Rotationsmissionen mit Starliner zu genehmigen. Diese mögliche Folgeplanung würde Starliner wieder als regelmäßige Option für Besatzungswechsel etablieren und damit die Abhängigkeit von einem einzigen kommerziellen Anbieter reduzieren.

Offizielle Vertreter geben an, dass Starliner-1 voraussichtlich nicht vor April 2026 angesetzt wird. Dieser Zeitrahmen soll ausreichend Gelegenheit für zusätzliche Bodentests, eine tiefgehende Softwarevalidierung, Hardwareüberprüfungen und -austausche sowie für unabhängige Prüfprozesse bieten. Solche Maßnahmen umfassen beispielsweise verstärkte Simulationen von Fehlerszenarien, erweiterte Vibrationstests, thermische Prüfstände und zusätzliche Integrationstests zwischen Flugsoftware und Avionik-Hardware.

Praktisch bedeutet das: Zwischen den technischen Änderungen und dem Starttermin wird ein abgestufter Prüfplan folgen, der sowohl Module der Kapsel als auch subsystemspezifische Prüfungen vollständig dokumentiert. Die aus Starliner-1 gewonnenen orbitalen Daten werden anschließend in Validierungszyklen einfließen, um Zertifizierungsanforderungen zu erfüllen und weitere Verbesserungen zielgerichtet umzusetzen. Dadurch soll eine robuste Grundlage geschaffen werden, auf deren Basis künftige bemannte Flüge mit höherer Sicherheit durchgeführt werden können.

Operative Auswirkungen

- Die kurzfristige Reduzierung bemannter Flüge unter dem neuen Vertrag erlaubt es Boeing, seine Ressourcen auf Zuverlässigkeit und abschließende Zertifizierungsarbeiten zu konzentrieren. Das Unternehmen kann so systematische Korrekturen priorisieren und iterative Testkampagnen durchführen, ohne die persönliche Sicherheit von Astronauten zu gefährden.

- Ein unbemannter Starliner-1 liefert reale Orbitaldaten zu Subsystemen, die sich am Boden nur eingeschränkt oder gar nicht vollständig validieren lassen. Dazu zählen Wechselwirkungen zwischen Thermomanagement, Avionik-Software und Antriebsregelung unter den spezifischen Bedingungen der niedrigen Erdumlaufbahn sowie mögliche Auswirkungen von Langzeit-Strahlungseinflüssen auf elektronische Komponenten.

- Bei erfolgreicher Durchführung könnte Starliner wieder als regelmäßige Transportoption für Besatzungsrotationen zur ISS dienen und damit die NASA-Zugangsfähigkeit zur niedrigen Erdumlaufbahn diversifizieren. Eine zusätzliche verlässliche Crew-Transportlösung stärkt die Redundanz in der Raumfahrtinfrastruktur und mindert operationelle Risiken für laufende und zukünftige Missionen.

Technischer Hintergrund in einfachen Worten

Raumschiff-Systeme sind hochkomplex: Software steuert Navigation und Andocken; Triebwerke regeln Lage und Bahnkorrekturen; Ventile und Druckleitungen managen Treibstoffe und Gase wie Helium. Fehler in einem dieser Subsysteme können sich auf andere Systeme auswirken und so in den Kontext einer missionskritischen Störung münden. Deshalb folgen Raumfahrtorganisationen einem strengen Risikomanagement, bei dem neue oder veränderte Systeme zunächst unter kontrollierten Bedingungen, häufig unbemannt, getestet werden.

Die Software des Starliner koordiniert nicht nur die Steuerung der Triebwerke für Kurskorrekturen, sondern enthält auch Logik für autonome Andocksequenzen, Fehlererkennungsroutinen und Safing-Prozeduren (Automatismen, die das Fahrzeug in einen sicheren Zustand bringen). Thruster (Manövrierdüsen) sind für die präzise Orientierung des Fahrzeugs wichtig; ihre Leistung, Zündsequenzen und Redundanzkonzepte müssen robust sein, um Angiermanöver und Docking-Manöver sicher auszuführen. Ventile und Druckleitungen regeln dabei die Zufuhr von Treibstoff und Druckgasen — insbesondere Helium, das häufig zum Anblasen von Tanks oder als Druckmedium verwendet wird. Ein Leck in einem Heliumkreislauf kann die Druckregelung stören und dadurch Triebwerks- oder Ventilfunktionen beeinträchtigen.

Weitere Aspekte sind die thermische Kontrolle der Elektronik, die Störfestigkeit gegenüber kosmischer Strahlung und die Materialermüdung durch wiederholte Start- und Wiedereintrittszyklen. All diese Komponenten müssen untereinander harmonieren. Deshalb ist die Validierung ganzer Systemketten unter realen orbitalen Bedingungen so wertvoll: Bodentests können viele, aber nicht alle Einflüsse abbilden. Nur der Orbit liefert die vollständige Bandbreite an Daten, die für eine abschließende Risikoabschätzung erforderlich sind.

In einer gemeinsamen Erklärung hoben NASA und Boeing hervor: "Wir verfolgen einen vorsichtigen, datengetriebenen Ansatz." Damit wird betont, dass der bevorstehende Flug dazu dienen soll, die Einsatzbereitschaft der Kapsel für zukünftige Astronauten zu belegen. Sollte Starliner-1 planmäßig verlaufen und die Messergebnisse den Erwartungen entsprechen, könnte das Programm bereits Anfang 2026 wieder bemannte Missionen aufnehmen oder zumindest die Grundlage dafür schaffen. Diese Zeitangabe hängt jedoch stark von den Ergebnissen der Tests, von weiteren Analysen und von externen Zertifizierungsprozessen ab.

Für Beobachter ist der Weg des Starliner eine Erinnerung daran, dass bemannte Raumfahrzeuge sowohl strenge Tests als auch operative Geduld benötigen. Der nun geplante unbemannte Start ist ein kritischer Meilenstein: Er wird zeigen, ob Starliner das Potenzial hat, zu einer verlässlichen Option für Crew-Rotationen auf die ISS zu werden und damit langfristig die Robustheit der US-amerikanischen Raumfahrtlogistik zu stärken.

Zusammenfassend steht Starliner-1 für einen methodischen Schritt in der Weiterentwicklung eines Moduls, das künftig eine zentrale Rolle beim Transport von Menschen und Versorgungsgütern in die niedrige Erdumlaufbahn spielen könnte. Die aus der Mission gewonnenen Daten werden wesentlich dazu beitragen, technische Entscheidungen zu untermauern, Zertifizierungsprozesse zu beenden und die Grundlage für eine sichere Rückkehr zu regelmäßigen bemannten Flügen zu legen.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen