8 Minuten

Depressionen traten Jahre vor Bewegungsproblemen auf. Und sie zeigten sich auch danach weiterhin. Dieses Muster ergibt sich aus einer großangelegten dänischen Registerstudie unter Leitung des klinischen Forschers Christopher Rohde und Kolleginnen und Kollegen der Universität Aarhus. Durch den Vergleich von Personen, die später an Parkinson oder Lewy‑Körper‑Demenz erkrankten, mit Patientinnen und Patienten, die mit anderen schweren chronischen Erkrankungen lebten, versuchte das Team zu klären, ob Stimmungsschwankungen ein spezifischer Frühwarnhinweis für Neurodegeneration sind — oder schlicht eine Reaktion auf langjährige Krankheit.

Was die Akten zeigten

Die Untersucher verfolgten Gesundheitsdaten von 2007 bis 2019 und identifizierten 17.711 Personen, bei denen in diesem Zeitraum die Diagnose Parkinson oder Lewy‑Körper‑Demenz gestellt wurde. Diese Fälle wurden mit großen Vergleichsgruppen abgeglichen: 19.556 Menschen mit rheumatoider Arthritis, 40.842 mit chronischer Nierenerkrankung und 47.809 mit Osteoporose. Die Größe der Stichprobe ist wichtig — bei Zehntausenden Kontrollen werden subtile Unterschiede statistisch zuverlässiger sichtbar.

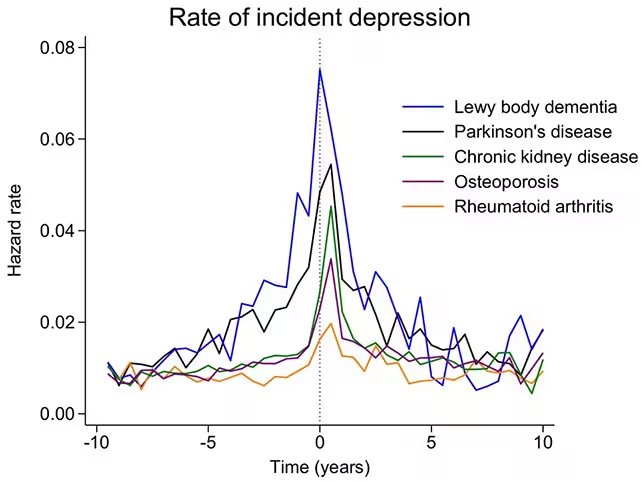

Depressionen waren nicht nur geringfügig häufiger bei Menschen, die später diese neurologischen Erkrankungen entwickelten. Die Häufigkeit stieg deutlich an. Die dokumentierten Raten depressiver Symptome begannen etwa acht Jahre vor der formalen neurologischen Diagnose zu steigen. Und die erhöhte Rate verschwand nicht nach der Diagnose — sie blieb mindestens fünf Jahre danach erhöht, was darauf hindeutet, dass depressive Symptome sowohl ein Prodromalzeichen als auch ein begleitendes Merkmal sein können.

Unter den beiden untersuchten Hirnerkrankungen war der Zusammenhang bei der Lewy‑Körper‑Demenz am stärksten ausgeprägt. Die Autoren vermuten, dass dies die Auswirkungen dieser Erkrankung auf Gehirnsysteme widerspiegelt, die Stimmung und Kognition regulieren, sowie die Tatsache, dass die Lewy‑Körper‑Demenz oft schneller und komplexer verläuft als die Parkinson‑Krankheit.

Deutung der Verbindung

Was könnte erklären, dass Depressionen so früh auftreten? Die naheliegendste Erklärung ist, dass depressive Symptome in vielen Fällen frühe biologische Veränderungen im Gehirn markieren — chemische Ungleichgewichte, der Verlust von Neuronen, die Neurotransmitter wie Dopamin produzieren, oder die Ausbreitung von Proteinaggregaten (Lewy‑Körper), die neuronale Netzwerke stören. Auf neuronaler Ebene können diese Prozesse Stimmung, Antrieb und kognitive Ressourcen direkt beeinflussen.

Gleichzeitig ist bei der Interpretation Vorsicht geboten: Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie, und Korrelation ist nicht Kausalität. Begleitfaktoren der Neurodegeneration — anhaltende Schlafstörungen, früh auftretende kognitive Veränderungen, systemische oder zentrale Entzündungsprozesse sowie mögliche Nebenwirkungen chronischer Medikation — können ebenfalls depressive Symptome auslösen oder verstärken. Die Forschenden betonen, dass die Nutzung von Vergleichsgruppen mit anderen chronischen Erkrankungen dazu diente, die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass Depressionen lediglich die Belastung eines Langzeitleids abbilden.

Für die klinische Praxis ist ein wichtiges Detail das mittlere Alter bei Diagnosestellung: In dieser Kohorte lag das mediane Alter für Parkinson bzw. Lewy‑Körper‑Demenz bei 75 Jahren. Das bedeutet, dass eine erstmals im höheren Lebensalter auftretende Depression Ärztinnen und Ärzten Anlass geben sollte, neurodegenerative Ursachen in der Differenzialdiagnose in Betracht zu ziehen und gezielte Folgeuntersuchungen zu planen.

Mechanistisch lassen sich mehrere, nicht ausschließende Pfade unterscheiden, die das frühe Auftreten von Depression erklären:

- Neurochemische Veränderungen: Abnahme dopaminerger, serotonerger oder noradrenerger Übertragung.

- Neuroanatomische Degeneration: Veränderungen in limbischen Strukturen, präfrontalen Regionen oder im Hirnstamm.

- Proteinopathie: Ausbreitung von alpha‑Synuklein‑Aggregaten (Lewy‑Körper), die neuronale Schaltkreise für Stimmung und Kognition stören.

- Schlafstörungen als Mediatoren: REM‑Schlafverhaltensstörung (RBD) und fragmentierter Schlaf können sowohl Stimmung verschlechtern als auch Prodromalsymptome markieren.

Die Kombination dieser Mechanismen ist plausibel und erklärt, warum depressive Symptome früh auftreten und auch langfristig persistieren können. Für die Versorgung älterer Patienten bedeutet das: Psychiatrische Beschwerden sollten stets im neurologischen Kontext beurteilt werden, insbesondere wenn sie spät im Leben neu auftreten oder atypisch verlaufen.

Klinische und forschungsbezogene Implikationen

Die Ergebnisse haben praktische Konsequenzen. Wenn depressive Symptome Parkinson‑ähnliche Erkrankungen Jahre vor motorischen Ausfällen signalisieren können, eröffnen sich frühzeitige Interventionsmöglichkeiten. Betroffene könnten früher psychotherapeutische oder medikamentöse Unterstützung erhalten, Zugang zu kognitiven Trainingsprogrammen bekommen oder über Lebensstil‑Interventionen informiert werden, die Funktion und Lebensqualität verbessern.

Für die Forschung bedeutet eine frühere Identifikation eine erweiterte Chance, Krankheitsmechanismen zu untersuchen und Therapien in prodromalen Stadien zu testen, in denen krankheitsmodifizierende Effekte eher realisierbar sind. Konkret ergibt sich daraus ein Bedarf an longitudinalen, multimodalen Studien, die klinische Daten mit Bildgebung, Liquor‑Biomarkern, Blutmarkern und Verhaltensdaten aus Wearables kombinieren.

Praktische Empfehlungen, die aus den Daten ableitbar sind, umfassen:

- Systematische Screeningverfahren für depressive Symptome und Angststörungen bei älteren Patientinnen und Patienten.

- Regelmäßige kognitive Screenings (z. B. MoCA, MMSE) bei Patienten mit neu aufgetretenen depressiven Störungen im höheren Alter.

- Gezielte Abklärung und frühzeitige Einbindung spezialisierter Fächer (Neurologie, Psychiatrie, Schlafmedizin, Neuropsychologie) bei atypischem Verlauf.

- Aufbau multimodaler Versorgungspfade, inklusive Rehabilitation und Familienberatung.

Dennoch bleiben zahlreiche Forschungsfragen offen: Welche Biomarker oder bildgebenden Signale prognostizieren am zuverlässigsten, welche Patienten mit spät einsetzender Depression später eine Neurodegeneration entwickeln? Könnte eine gezielte Therapie der Depression (psychopharmakologisch oder psychotherapeutisch) die Entwicklung von Parkinson oder Lewy‑Körper‑Demenz verzögern oder modifizieren? Und wie stark vermittelt oder moderiert die Präsenz von Schlafstörungen, insbesondere RBD, den beobachteten Zusammenhang?

Methodisch ist zu berücksichtigen, dass Registerdaten zwar große Stichproben und damit statistische Aussagekraft bieten, aber auch Einschränkungen haben: Die Diagnosesicherheit kann variieren, klinische Details wie Schweregrad oder spezifische Therapieformen sind oft nicht detailliert erfasst, und eine fehlerhafte Kodierung ist möglich. Diese Limitationen sollten durch ergänzende prospektive Studien, klinische Kohorten und biomarkerbasierte Ansätze adressiert werden.

Für die Primärversorgung ergeben sich praktikable Schritte, die helfen können, frühzeitig geeignete Patienten zu identifizieren:

- Sorgfältige Anamnese mit Augenmerk auf Prodromalsymptomen wie Geruchsverlust, Schlafstörungen, Magen‑Darm‑Beschwerden oder subtilen Veränderungen der Alltagskompetenz.

- Basislabor zur Ausschließung somatischer Ursachen (Schilddrüse, Vitamine, Entzündungszeichen) bei neu aufgetretenen depressiven Symptomen im höheren Alter.

- Einfach durchzuführende Tests zur Riechprüfung (Olfaktorische Testung) und standardisierte Fragebögen zu Schlafstörungen und RBD.

- Niedrigschwellige Verweise an Neuropsychologie oder Neurologie, wenn zusätzliche Warnsignale vorliegen.

Auf gesellschaftlicher Ebene wirft die Studie Fragen zur vorsorglichen Screeningspolitik und zu ethischen Aspekten der Risikoaufklärung auf: Welchen Nutzen hat ein breiteres Screening älterer Menschen auf Prodromalsymptome, und welche psychosozialen Folgen kann eine mögliche frühzeitige Risikoinformation haben? Kosten‑Nutzen‑Analysen und partizipative Entscheidungsprozesse sind hier erforderlich.

Fachliche Einschätzung

„Die Studie bestätigt, was Klinikern schon länger vermutet haben: Stimmungsschwankungen können ein früher Abschnitt in einer neurodegenerativen Erkrankung sein“, sagt Dr. Emily Carter, Neurologin mit Schwerpunkt Bewegungsstörungen. „Depression im höheren Lebensalter nicht nur als psychische Störung zu betrachten, sondern gelegentlich als neurologischen Alarm, verändert die Versorgung. Sie motiviert zu kognitiven Screenings, einer sorgfältigen Überprüfung der Medikation und zur offenen Diskussion von Prognose und Unterstützungsbedarf mit Patientinnen, Patienten und Angehörigen.“

Dr. Carter betont weiter, dass die Integration von Stimmungsbewertungen mit Biomarkern — beispielsweise DAT‑SPECT zur dopaminergen Funktion, strukturelle und funktionelle MRT‑Sequenzen, Liquor‑Analysen für alpha‑Synuklein beziehungsweise neurofilament light chain (NfL), sowie kontinuierliche Daten aus Wearables — entscheidend sein wird, um belastbare prädiktive Modelle zu entwickeln.

Für Patientinnen, Patienten und deren Familien ist die Kernbotschaft eher pragmatisch als alarmistisch: Eine spät einsetzende Depression sollte nicht per se als isoliertes psychiatrisches Ereignis abgetan werden. Sie kann ein früher Hinweis darauf sein, dass sich im Gehirn langfristig relevante Veränderungen anbahnen. Durch gezieltes Screening, interdisziplinäre Versorgung und fokussierte Forschung lässt sich die Chance erhöhen, Betroffenen rechtzeitig passende Therapien, Hilfsangebote und Zugang zu klinischen Studien zu ermöglichen.

Insgesamt legt die Registerstudie nahe, dass in der diagnostischen Betrachtung älterer Patienten depressive Symptome den Blick erweitern sollten — weg von einer rein psychischen Einordnung hin zu einem integrierten neurologisch‑psychiatrischen Verständnis, das die Früherkennung und gezielte Versorgung von Parkinson, Lewy‑Körper‑Demenz und verwandten neurodegenerativen Erkrankungen fördert.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen