8 Minuten

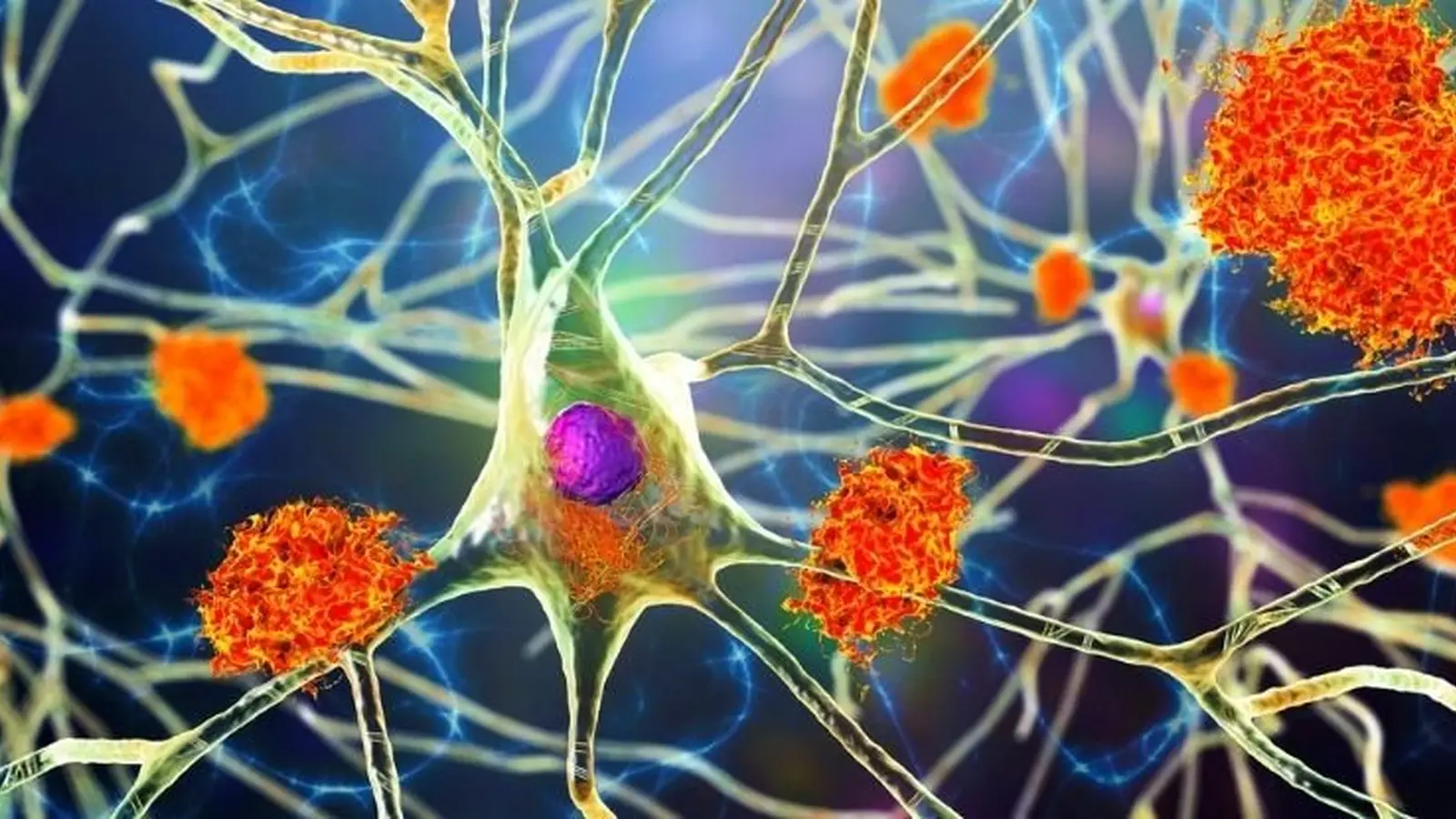

Eine großangelegte Auswertung medizinischer Daten legt nahe, dass schwere virale Erkrankungen das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson erhöhen könnten. Die Studie analysierte fast eine halbe Million Patientenakten, fand mehrere reproduzierbare Verknüpfungen zwischen früheren Virusinfektionen und späteren Hirnerkrankungen und liefert Hinweise darauf, dass Infektionen und die dadurch ausgelöste Entzündung im Nervensystem potenziell veränderbare Risikofaktoren sein könnten.

Wie die Studie aufgebaut war — und was besonders auffiel

Die Forschenden nutzten einen datengetriebenen epidemiologischen Ansatz, um systematisch Zusammenhänge zwischen diagnostizierten Virusinfektionen und sechs wichtigen neurodegenerativen Erkrankungen zu identifizieren. In der Entdeckungsphase verglichen sie rund 35.000 finnische Patientinnen und Patienten mit Neurodegeneration mit etwa 310.000 passenden Kontrollpersonen. Diese erste Analyse erzeugte 45 Kandidat‑Assoziationen.

Zur Prüfung der Robustheit dieser Signale nutzten die Wissenschaftler eine unabhängige Validierungsstichprobe aus dem UK Biobank‑Datensatz mit knapp 100.000 Einträgen. Nach dieser Validierung blieben 22 stabile, reproduzierbare Verknüpfungen zwischen vorausgegangenen Virusdiagnosen und späterer Neurodegeneration übrig — Ergebnisse, die in mehreren Kohorten konsistent auftraten.

Besonders markante Befunde

Unter den auffälligen Verknüpfungen stand virale Enzephalitis (eine durch Viren verursachte Hirnentzündung) in engem Zusammenhang mit einem späteren Auftreten von Alzheimer. Personen mit dokumentierter viraler Enzephalitis zeigten deutlich erhöhte Odds für die Entwicklung einer Alzheimer‑Erkrankung gegenüber Kontrollpersonen.

Darüber hinaus waren schwere Atemwegsinfektionen — etwa eine Pneumonie nach Influenza — mit einem erhöhten Risiko für Alzheimer, verschiedene Formen von Demenz, Parkinson und sogar amyotrophe Lateralsklerose (ALS) verbunden. Auch Magen‑Darm‑Viren, virale Meningitis und die Reaktivierung des Varicella‑Zoster‑Virus (Verursacher der Gürtelrose) zeigten Assoziationen zu mehreren neurodegenerativen Ergebnissen.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Manche dieser Assoziationen blieben bis zu 15 Jahre nach der akuten Infektion nachweisbar. Die Studie fand keine Hinweise darauf, dass frühere Virusinfektionen das Risiko für spätere neurodegenerative Erkrankungen vermindern könnten.

Warum Neurotropie und Neuroinflammation relevant sind

Etwa 80 % der identifizierten Viren gelten als neurotrop — das heißt, sie können die Blut‑Hirn‑Schranke überwinden oder das Gehirn direkt beeinflussen und so lokale Entzündungsreaktionen auslösen. Neuroinflammation ist ein etablierter Faktor in der Pathophysiologie von Alzheimer, Parkinson und anderen degenerativen Erkrankungen: Immunaktivierung, chronische Entzündung und darauf folgende neuronale Schädigung können pathologische Prozesse wie Proteinfehlfaltung und neuronalem Zellverlust begünstigen.

Viren könnten demnach eine Initialzündung darstellen oder bereits laufende degenerative Prozesse beschleunigen. Möglich sind mehrere Mechanismen: direkte neuronale Schädigung durch virale Replikation, anhaltende Aktivierung des angeborenen oder adaptiven Immunsystems, oder indirekte Effekte über systemische Entzündung, die das Nervensystem vulnerabler macht. Allerdings erlaubt das beobachtende Studiendesign keine kausale Schlussfolgerung; die Ergebnisse zeigen Assoziationen, nicht zwingend Ursache‑Wirkungs‑Beziehungen.

Mechanistische Hypothesen im Blick

Forschende diskutieren mehrere plausible Pfade: Viren können spezifische neuronale Populationen angreifen, Mikroglia (die Immunzellen des Gehirns) chronisch aktivieren oder die Proteostasis stören, sodass sich fehlgefaltete Proteine akkumulieren. Ebenfalls denkbar sind molekulare Schnittstellen, an denen virale Proteine oder Immunantworten toxische Aggregatbildung begünstigen.

Zusätzlich spielen genetische Prädispositionen und komorbide Erkrankungen eine Rolle: Nicht alle Menschen reagieren gleich auf dieselbe Infektion. Deshalb ist die Vulnerabilität individuell unterschiedlich — ein Grund, warum dieselbe Virusexposition in der Bevölkerung nur bei einer Untergruppe zu langfristigen neurologischen Folgen führen könnte.

Vorhergehende Forschung: Kein Einzelbefund

Die jetzigen epidemiologischen Signale fügen sich in ein wachsendes Bild aus anderen Studien. Prominent ist etwa die 2022 publizierte Arbeit, die eine starke Verbindung zwischen Epstein‑Barr‑Virusinfektion und einem erhöhten Multiple‑Sklerose‑Risiko beschrieb. Solche Studien deuten darauf hin, dass gewöhnliche Virusexpositionen langfristig neurologische Folgen haben können — insbesondere bei Personen mit spezifischer genetischer oder immunologischer Anfälligkeit.

Was frühere Daten ergänzen

- Tiermodelle und Zellkulturstudien belegen, dass bestimmte Viren neuronale Funktionen stören und Entzündungswege aktivieren können.

- Pathologische Untersuchungen zeigen bei manchen Patienten entzündliche Marker in Hirnregionen, die mit neurodegenerativen Erkrankungen assoziiert sind.

- Längsschnittdaten aus verschiedenen Populationen verstärken den Verdacht, dass schwere Infektionen und Krankenhausaufenthalte selbst als Risikofaktoren fungieren könnten.

Diese Belege sind kumulativ: Keine einzelne Studie beweist die Kausalität, doch gemeinsam ergeben sie ein konsistentes Narrativ, das weitere Forschung rechtfertigt — sowohl mechanistisch als auch interventionell.

Öffentliche Gesundheitsrelevanz: Impfungen, Prävention und Prioritäten

Die Autorinnen und Autoren betonen, dass es bereits verfügbare Impfstoffe gegen mehrere in der Studie benannte Erreger gibt — etwa gegen die saisonale Influenza, gegen Pneumokokken (die eine schwere Pneumonie auslösen können) und gegen das Varicella‑Zoster‑Virus. Impfprogramme reduzieren schwere Verläufe, Hospitalisierungen und damit verbundene systemische Entzündungsreaktionen. Wenn schwere Infektionen tatsächlich Risikofaktoren für spätere neurodegenerative Erkrankungen sind, könnte eine bessere Prävention potenziell auch langfristige neurologische Lasten vermindern.

Präventive Maßnahmen reichen über Impfungen hinaus: Frühzeitige antivirale Therapien, optimierte Behandlung von infektiösen Komplikationen und eine generelle Reduktion vermeidbarer Hospitalisierungen könnten den Schaden durch akute, schwere Virusinfektionen mindern. Öffentlich‑medizinische Strategien sollten daher nicht nur kurzfristige Morbidität und Mortalität im Blick haben, sondern auch mögliche langfristige neurologische Folgen, vor allem bei älteren und vulnerablen Bevölkerungsgruppen.

Praktische und ethische Implikationen

Die Diskussion berührt ethische Fragen: Sollten Impfempfehlungen erweitert oder zielgruppenspezifisch angepasst werden, um potenzielle Langzeitschäden zu vermeiden? Welche Rolle spielt die Aufklärung von Patienten über mögliche Langzeitrisiken? Solche Entscheidungen müssen evidenzbasiert gefällt werden — und dazu braucht es zusätzliche prospektive Studien und klinische Versuche.

Wichtige Einschränkungen: Warum Vorsicht geboten ist

Trotz der beeindruckenden Datenmenge handelt es sich um eine retrospektive Beobachtungsstudie. Solche Studien sind wertvoll für Hypothesenbildung, aber sie unterliegen bekannten Limitationen:

- Confounding: Unbehandelte Störfaktoren wie sozioökonomischer Status, Lebensstil oder komorbide Erkrankungen können die Assoziationen beeinflussen.

- Diagnose‑ und Erfassungsbias: Unterschiede in der Gesundheitsversorgung, Diagnoseroutinen oder Kodierungspraktiken zwischen Ländern und Kliniken könnten Ergebnisse verzerren.

- Richtung der Assoziation: Die zeitliche Reihenfolge (Infektion zuerst, Neurodegeneration später) ist zwar dokumentiert, doch ob die Infektion die Krankheit auslöst oder ob frühe Subklinik‑Phasen die Infektionsanfälligkeit erhöhen, bleibt offen.

Aus diesen Gründen fordern die Studienautorinnen und -autoren weiterführende Forschung: prospektive Kohorten, mechanistische Laborstudien und randomisierte Interventionsstudien, die prüfen, ob Impfungen oder antivirale Therapien das spätere Neuropathologierisiko tatsächlich senken können.

Was Forschende als Nächste vorschlagen

Die logische Fortsetzung sind translationale Studien, die epidemiologische Signale mit experimentellen Modellen verknüpfen. Dazu gehören:

- Längsschnittstudien mit klarer Erfassung von Infektionszeitpunkten, Schweregrad und langfristigen neurologischen Endpunkten.

- Tier‑ und In‑vitro‑Modelle zur Erforschung spezifischer Mechanismen (z. B. wie Viruspartikel Proteinaggregation beeinflussen oder Mikroglia‑Aktivierung verstärken).

- Interventionsstudien, die testen, ob verstärkte Impfprogramme, frühzeitige antivirale Behandlung oder entzündungsmodulierende Therapien die Inzidenz von Demenz oder Parkinson senken können.

Eine weitere wichtige Komponente ist die Identifikation von Risikogruppen. Wer profitiert am meisten von Prävention? Genetische Marker, frühere Immunantworten oder Komorbiditäten könnten helfen, Zielgruppen zu definieren.

Warum diese Ergebnisse für Ärztinnen und Gesundheitspolitik relevant sind

Für Klinikerinnen und Kliniker schaffen die Daten ein zusätzliches Argument für konsequente Impfungen bei älteren Menschen und Risikogruppen. Für Gesundheitspolitiker bedeuten sie: Maßnahmen, die schwere Virusinfektionen reduzieren, könnten langfristig auch die Belastung durch neurodegenerative Erkrankungen beeinflussen — ein Aspekt, der bei Kosten‑Nutzen‑Analysen bislang möglicherweise zu kurz kam.

Allerdings ist der Weg zu konkreten Handlungsempfehlungen noch nicht abgeschlossen. Die Studien liefern Hypothesen und starke Signale, aber die Etablierung neuer Public‑Health‑Richtlinien erfordert kausale Evidenz und reproduzierbare Interventionsdaten.

Worauf Betroffene und Angehörige achten sollten

Für Betroffene und Pflegepersonen ist es sinnvoll, präventive Maßnahmen ernst zu nehmen: Grippeschutzimpfung, Pneumokokken‑Impfung und die Zoster‑Impfung (falls empfohlen) sind bereits Bestandteile vieler nationaler Impfprogramme. Diese Maßnahmen schützen primär vor akuten schweren Verläufen — indirekt könnten sie auch langfristige neurologische Risiken senken.

Zudem ist es wichtig, schwere Infektionen rasch zu behandeln, den allgemeinen Gesundheitszustand zu stabilisieren und bekannte Risikofaktoren für Demenz (z. B. Herz‑Kreislauf‑Erkrankungen, Diabetes, Bewegungsmangel) zu adressieren. Multimodale Prävention bleibt zentral: eine Kombination aus Impfungen, Lebensstilinterventionen und frühzeitiger medizinischer Betreuung.

Offene Fragen, die Forscher jetzt beantworten wollen

- Welche Viren haben die stärkste, reproducible Verbindung zu welchen neurodegenerativen Erkrankungen?

- Über welche biologischen Mechanismen wirken diese Viren — direkt durch Infektion neuronaler Zellen oder indirekt über Immunreaktionen?

- Lassen sich Vulnerabilitätsmarker identifizieren, die vorhersagen, welche Patientinnen und Patienten langfristig betroffen sein könnten?

- Können gezielte Präventionsstrategien (erweiterte Impfprogramme, antivirale Therapien) die Inzidenz von Demenz und Parkinson senken?

Die Antwort auf diese Fragen wird nicht nur das wissenschaftliche Verständnis vertiefen, sondern auch die klinische Praxis und die öffentliche Gesundheitsplanung beeinflussen.

Insgesamt liefert die analysierte Studie überzeugende Hinweise, dass schwere Virusinfektionen in ausgewählten Fällen langfristig neurologische Schäden nach sich ziehen können. Die Botschaft ist zweigeteilt: Einerseits unterstreichen die Ergebnisse die Bedeutung bewährter Präventionsmaßnahmen wie Impfungen; andererseits zeigen sie klar, wie dringend mechanistische Forschung und prospektive Interventionsstudien benötigt werden, um Ursache, Risikofaktoren und wirksame Gegenmaßnahmen eindeutig zu klären.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen