8 Minuten

Wärme überwiegt Schütteln bei kleinmaßstäblichen Erdbeben

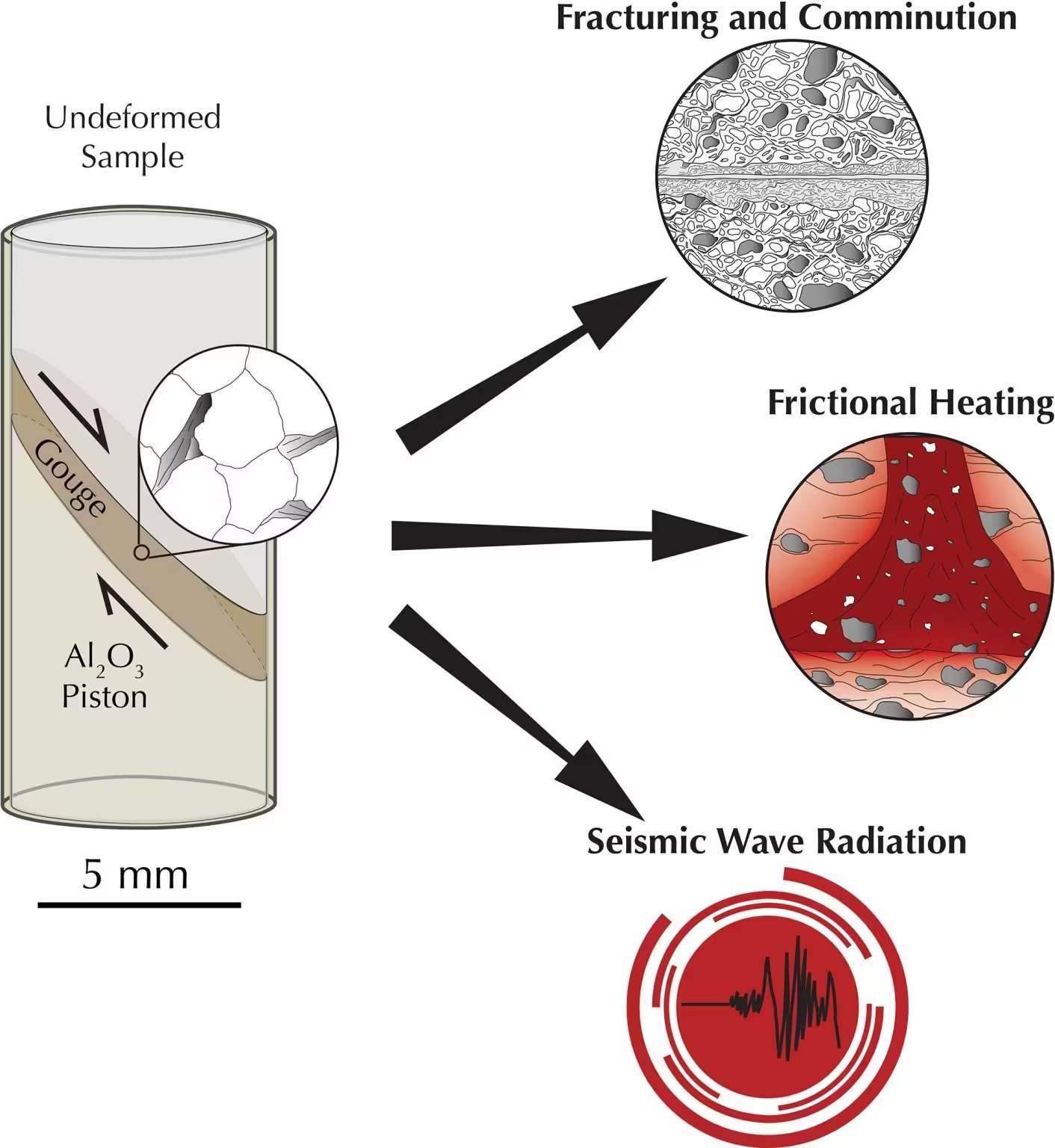

Laborversuche am Massachusetts Institute of Technology zeigen, dass der Großteil der bei erdbebenähnlichen Gleitprozessen freigesetzten Energie in Form von Wärme und nicht als Bodenbewegung abgegeben wird. In präzise kontrollierten Mikroskalen-Versuchen an zerkleinertem Granit bestimmten die Forschenden das vollständige Energie-Budget winziger, plötzlicher Gleitereignisse. Ihre Ergebnisse legen nahe, dass ungefähr 80% der freigesetzten mechanischen Energie als Reibungswärme in unmittelbarer Nähe der Gleitfläche umgesetzt werden, etwa 10% in seismische Vibrationen, die analog zum Bodenerschüttern sind, und weniger als 1% für die Erzeugung neuer Gesteinsoberfläche durch Bruch und Zerkleinerung aufgewendet werden.

Diese Anteile sind jedoch nicht starr: Die vorherige Verformungsgeschichte des untersuchten Materials beeinflusst stark, wie die Energie verteilt wird. Gesteine, die bereits deformiert, gescherte oder thermisch verändert wurden, können Energie anders aufnehmen — mehr oder weniger in Form von Wärme, Bewegung oder Bruch. Die Experimente reproduzieren extreme, kurzzeitige Temperaturspitzen, kurzzeitiges Reibungsschmelzen und schnelle Gleitraten, die physikalische Prozesse widerspiegeln, die auch für natürliche Erdbeben angenommen werden. Damit liefern sie neue, quantitative Zwänge für die Entwicklung von Verwerfungszonen und für die Einschätzung seismischer Gefährdung.

Messung von Erdbebenenergie im Labor

Die direkte Beobachtung und Quantifizierung, wie ein natürliches Erdbeben seine Energie zwischen seismischen Wellen, Wärme und Gesteinsschädigung aufteilt, ist in situ praktisch unmöglich. Zur Überwindung dieser Einschränkung entwarf das MIT-Team wiederholbare Laborversuche, die die mechanischen und thermischen Grundprozesse seismischen Gleits auf kontrollierter Skala nachbilden. Die Proben wurden so vorbereitet, dass sie die feinkörnigen Verwerfungszonen-Materialien imitieren, wie sie typischerweise in der seismogenen Schicht der kontinentalen Kruste vorkommen — dem Bereich, in dem die meisten Krustenbeben ihren Ursprung haben (großräumig im Bereich von etwa 10 bis 20 km Tiefe).

Das experimentelle Protokoll kombinierte mehrere spezialisierte Messmethoden, um komplementäre Aspekte jedes Mikroereignisses zu erfassen. Die Forscher zerkleinerten Granit zu einem Pulver und mischten es mit einem deutlich feineren Pulver, das magnetische Partikel enthielt. Diese magnetischen Einschlüsse fungieren als interne Thermomagnet-Speicher, weil ihre Magnetisierung sich irreversibel verändert, wenn sie sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Jede Pulverprobe, nur etwa 10 Quadratmillimeter groß und rund 1 Millimeter dick, wurde in einer Goldhülle eingeschlossen und zwischen zwei Kolben platziert, die die Probe auf Spannungen zusammenpressten, die für die seismogene Zone repräsentativ sind.

Um die dynamische Bewegung während des Gleits aufzuzeichnen, entwickelte das Team maßgeschneiderte piezoelektrische Sensoren, die an den Enden der Probenanordnung angebracht wurden. Diese Sensoren messen kurzzeitige Impulse, die auf der Skala der Probe seismische Beschleunigung und Verschiebung repräsentieren. Nach einem kontrollierten Versagensereignis dekodierten die Wissenschaftler das Signal der magnetischen Partikel, um die Spitzen-Temperatur abzuschätzen, untersuchten die Probe mit Rasterelektronenmikroskopie, um Korngrößenveränderungen, Bruchflächen und Glasbildung zu dokumentieren, und kombinierten die Sensordaten mit numerischen Modellen, um die Energiebilanz — Aufteilung in Wärme, Schwingung und Zerkleinerung — zu ermitteln.

Warum magnetische Partikel und Goldhüllen?

Das magnetische Pulver wirkt als Thermomagnetischer Rekorder: Erwärmungs- und Abkühlungsereignisse, die mit dem schnellen Gleiten verbunden sind, verändern die Magnetisierung der Partikel auf eine messbare Weise, sodass sich vergangene Temperaturspitzen rückwirkend rekonstruieren lassen. Die Goldhülle dient als chemisch inert-versiegelnde, elektrisch leitfähige Ummantelung, die die Probengeometrie erhält und Oxidation während kurzfristiger Temperaturtransienten minimiert. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es, Spitzenwerte zu rekonstruieren, die nur Mikrosekunden dauerten, und diese thermischen Exkursionen direkt mit mechanischen Messgrößen wie Gleitdistanz und Spannungsabfall zu korrelieren.

Zentrale Ergebnisse: Reibungswärme, Schmelzen und schnelles Gleiten

In Dutzenden von Mikro-Ruptur-Experimenten stellte sich heraus, dass der dominante Energie-Senke die Reibungswärme in unmittelbarer Nähe der Gleitzone ist. Im Mittel wurde etwa 80% der freigesetzten mechanischen Energie als Wärme in der gleitenden Schicht deponiert. Seismischeartige Bewegung machte ungefähr 10% des Energiehaushalts aus, während die Energie, die zum Aufbrechen von Körnern und zur Schaffung neuer Oberfläche benötigt wird, durchgehend gering war und typischerweise unter 1% des Gesamtbetrags lag. Diese quantitative Einordnung der Energiepakete (Reibungswärme vs. seismische Strahlung vs. Bruchenergie) ist relevant für das Verständnis, wie viel eines Ereignisses lokal verbraucht wird gegenüber dem Anteil, der als Fernwirkung spürbar wird.

In einigen Versuchen war die Erwärmung intensiv und abrupt. Das Team registrierte kurzzeitige Temperaturanstiege von der Umgebungstemperatur auf etwa 1.200 Grad Celsius innerhalb von Mikrosekunden — Werte, die ausreichen, um das Fault-Material teilweise oder vollständig zu schmelzen. Wenn geschmolzenes Material sehr schnell wieder erstarrte, bildete es eine glasartige, glatte Schicht, die stark den Reibungsschmelzprodukten ähnelt, wie sie auch in natürlichen Verwerfungen gefunden werden. In einem repräsentativen Versuch beobachteten die Forschenden eine Verschiebung von nahezu 100 Mikrometern, die aufgrund der sehr kurzen Dauer lokale Gleitraten in der Größenordnung von 10 Metern pro Sekunde impliziert — hohe Geschwindigkeit, jedoch räumlich und zeitlich stark begrenzt.

Diese Beobachtungen verbinden Laborphysik mit Feldbelegen: Die glasigen Texturen und Schmelzadern, die gelegentlich in exhumierten Verwerfungen gefunden werden und oft als Pseudotachylyte bezeichnet sind, sind konsistent mit Reibungsschmelze während seismischen Gleits. Damit überbrücken die Experimente die Lücke zwischen Mikro-Mechanismen, die im Labor sichtbar sind, und geologischen Markern früherer Erdbeben, die in Gesteinsproben erhalten geblieben sind.

Folgen für die seismische Gefährdungsabschätzung und Erdbebenmodelle

Wenn eine ähnliche Energieaufteilung auch in der Natur gilt, könnte ein großer Teil der mechanischen Energie von Verwerfungen lokal als Wärme und strukturelle Schäden absorbiert werden statt als langreichende seismische Strahlung. Das bedeutet: Der Anteil der Energie, der als schädliche Bodenerschütterung ausstrahlt, kann nur ein kleiner Teil der gesamten Freisetzung sein. Das Verständnis dieser Aufspaltung ist entscheidend, wenn man abschätzen will, wie stark ein bestimmter Bruch Erschütterungen erzeugt und wie sich das Gleitereignis auf die spätere Entwicklung der Verwerfungszone auswirkt.

Die Experimente heben außerdem die Bedeutung der Deformationsgeschichte hervor. Gesteine, die zuvor geschnitten, erwärmt oder gerissen wurden, entwickeln veränderte Texturen und Mineralzusammensetzungen, was Reibungsfestigkeit, Permeabilität und die Art und Weise verändert, wie Energie bei künftigen Gleiten dissipiert wird. Praktisch bedeutet dies, dass seismische Gefährdungsmodelle die Reife einer Verwerfungszone und frühere Gleithistorien berücksichtigen sollten — nicht nur den aktuellen Spannungszustand. Solche Faktoren beeinflussen sowohl die Stärke der lokalen Reibungswärme als auch die Wahrscheinlichkeit, dass Reibungsschmelze und damit dauerhafte Veränderungen entstehen.

Aus beobachterischer Sicht könnten laborgestützte Thermometrie-Methoden einen Weg bieten, vergangene Energiebilanzen in natürlichen Verwerfungen zu rekonstruieren. Beispielsweise können Pseudotachylyte oder glasige Strukturen — sofern sie erhalten sind — Aufschluss über frühere Episoden intensiven, thermisch konzentrationsbehafteten Gleits geben. Das Kombinieren von Feldbeobachtungen mit im Labor kalibrierten Beziehungen zwischen Erwärmung, Gleitrate und abgestrahlter Energie kann die Rekonstruktion alter Erdbebenereignisse verbessern und probabilistische Prognosen für zukünftige Ereignisse informierter machen.

Begrenzungen und Aussichten zur Übertragung auf natürliche Erdbeben

Laborbeben sind bewusst vereinfacht: Sie isolieren Schlüsselprozesse auf einer Skala, auf der Messungen präzise und reproduzierbar sind. Die Erde ist hingegen um Größenordnungen größer und heterogener, sodass eine direkte Skalierung Vorsicht erfordert. Faktoren wie Porendruck von Fluiden, dreidimensionale Verwerfungsgeometrien, kilometerweite Spannungsgradienten und langandauernde dynamische Bruchausbreitungen werden in mikroskaligen Experimenten nicht vollständig reproduziert. Diese Unterschiede sind zentral, wenn Ergebnisse aus dem Labor auf natürliche Megaschemen übertragen werden sollen.

Trotzdem bietet der integrierte Messansatz des MIT-geführten Teams — die Kombination aus thermomagnetischer Aufzeichnung, hochbandbreiten-dynamischer Sensorik, detaillierter Mikroskopie und numerischer Modellierung — eine der umfassendsten experimentellen Perspektiven auf erdbebenähnliche Bruchprozesse, die bisher verfügbar sind. Solche kontrollierten Studien helfen, numerische Bruchmodelle zu parametrisieren und zu validieren und liefern physikalische Randbedingungen dafür, wie Wärme, Bruch und Strahlung während des Gleits interagieren. Sie schaffen damit eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung von prognostischen Modellen, die in der Erdbebengefährdung und beim Bau seismischer Sicherheitskonzepte relevant sind.

Fachliche Einschätzung

Dr. Laura Hammond, eine fiktive Geophysikerin und Wissenschaftskommunikatorin mit Erfahrung in Fehlmechanik, kommentiert: 'Diese Experimente unterstreichen, dass die Prozesse an der Gleitfläche extrem lokalisiert und energetisch sind. Wenn ein Großteil der Energie als Wärme dissipiert wird, dann könnten Veränderungen der Verwerfungshärte und thermische Alterationen für die Entwicklung von Erdbebenfolgen wichtiger sein als bisher angenommen. Die Einbindung laborgestützter Energieaufteilungen in Bruchsimulationen kann Vorhersagen zur Bodenbewegung verändern — besonders für Verwerfungen mit wiederholter Gleithistorie.' Ihre Einschätzung betont, wie experimentelle Detaildaten Modelle bereichern und modellsensitiven Parametern physikalische Plausibilität geben.

Schlussfolgerung

Das Laborprogramm am MIT zeigt, dass der größte Teil der mechanischen Energie, die bei erdbebenähnlichem Gleiten freigesetzt wird, in Reibungswärme nahe der Verwerfungszone umgewandelt wird, während nur ein vergleichsweise kleiner Anteil als seismische Wellen abgestrahlt wird und sehr wenig Energie in die Bildung neuer Oberfläche fließt. Schnelle, auf Mikrosekunden begrenzte Erwärmungen können temporäres Schmelzen hervorrufen und glasige Texturen erzeugen, die natürlichen Pseudotachylyten ähneln. Obwohl die Übertragung auf natürliche, kilometerweiten Erdbeben zusätzliche Komplexität erfordert — etwa durch Fluiddynamik, skalierte Geometrien und langfristige Dynamik — liefern diese Ergebnisse wesentliche physikalische Randbedingungen für Bruchmechanik, Verwerfungszonen-Entwicklung und seismische Gefährdungsmodellierung. Die fortgesetzte Integration von Laborthermometrie, Hochgeschwindigkeitssensorik, Felddaten und numerischer Modellierung wird unsere Fähigkeit verfeinern, vergangenes Verhaltender Verwerfungen zu interpretieren und Aspekte zukünftigen seismischen Risikos fundierter abzuschätzen.

Forschungsbemerkung: Die Studie wurde geleitet von Matěj Peč und Daniel Ortega-Arroyo und in AGU Advances berichtet. Mitwirkende sind Hoagy O’Ghaffari, Camilla Cattania, Zheng Gong, Roger Fu, Markus Ohl und Oliver Plümper, vertreten durch Institutionen wie MIT, Harvard University und Utrecht University.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen