8 Minuten

Uralter Geodynamo: das Problem und die neue Lösung

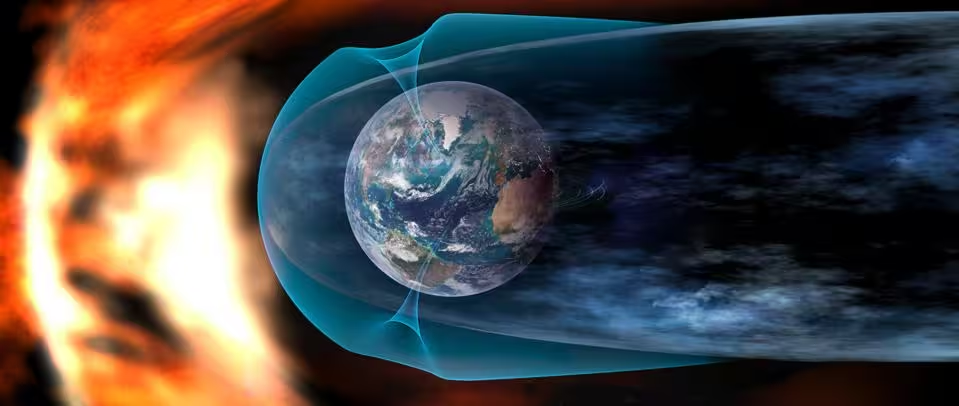

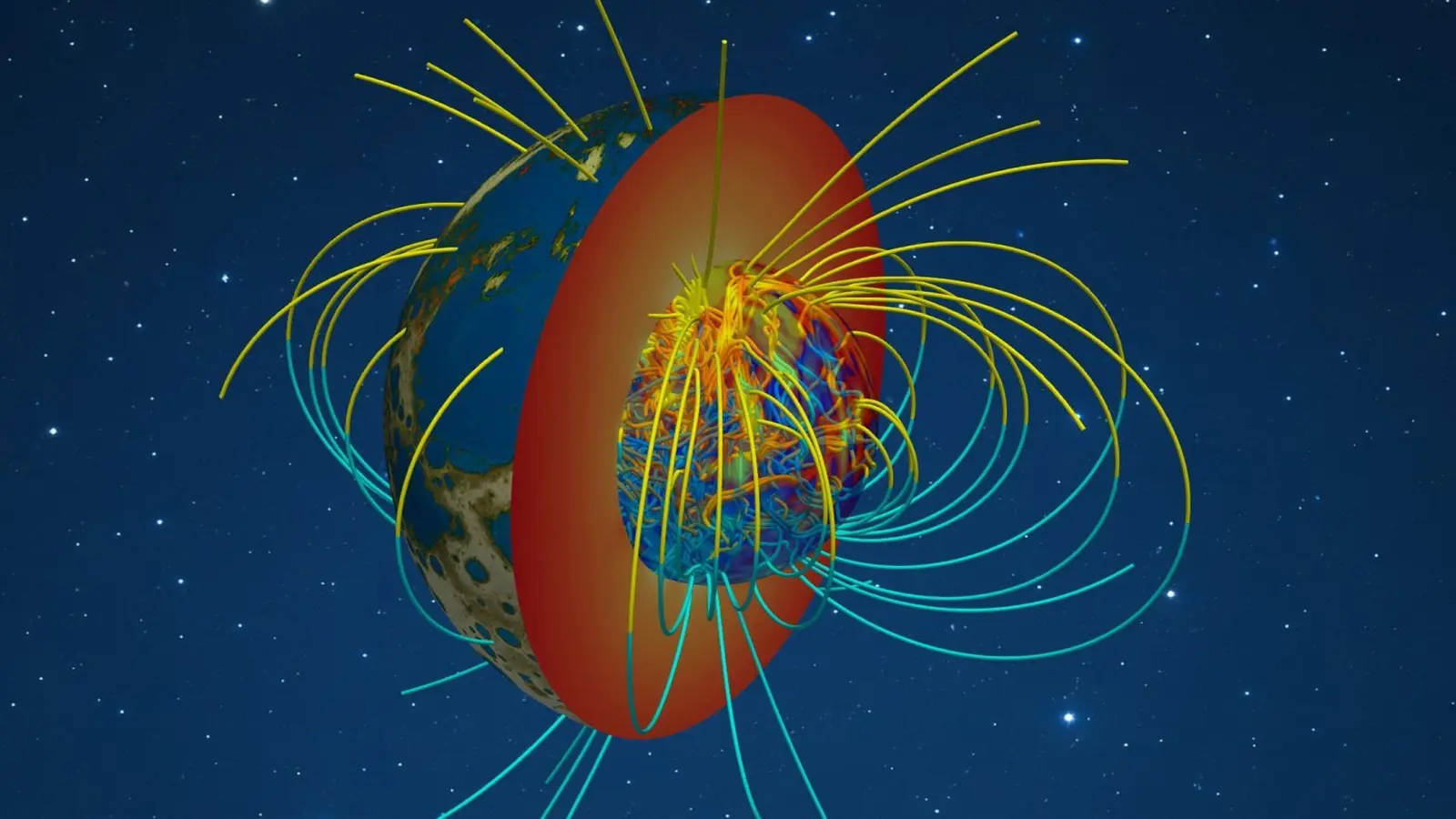

Das Magnetfeld der Erde ist ein lebenswichtiger Schutzschild, der Atmosphäre und Oberfläche vor energiereichen geladenen Teilchen und kosmischer Strahlung bewahrt. Das heutige Verständnis führt dieses Schutzfeld auf einen Geodynamo im flüssigen äußeren Kern zurück: konvektive Strömungen aus elektrisch leitendem Eisen-Nickel erzeugen elektrische Ströme, die bei der Rotation des Planeten das Magnetfeld aufrechterhalten. Gleichzeitig besteht seit Langem ein Paradoxon. Das Geodynamo-Modell, das das gegenwärtige Feld erklärt, beruht teilweise auf der Energie, die bei der Kristallisation eines festen inneren Kerns freigesetzt wurde — ein Vorgang, von dem man annimmt, dass er vor etwa einer Milliarde Jahren begann. Zuvor war der Kern vollständig flüssig, weshalb die Frage aufkam: Konnte ein rein flüssiger Kern ein langlebiges, stabiles Magnetfeld erzeugen und über geologische Zeiten aufrechterhalten?

Eine kürzlich in einem Fachjournal veröffentlichte Studie von Forschern der ETH Zürich und der Southern University of Science and Technology (SUSTech) liefert dazu eine überzeugende Antwort. Mithilfe groß angelegter numerischer Simulationen zeigt das Team, dass die frühe Erde tatsächlich einen starken Geodynamo ohne festen inneren Kern hätte aufrechterhalten können. Die Ergebnisse bringen paläomagnetische Hinweise auf ein uraltes Magnetfeld mit der Dynamo-Theorie in Einklang und legen neue Einschränkungen für die thermische und chemische Entwicklung des Erdinneren fest. Die Studie verbindet damit Beobachtungsdaten mit physikalischen Modellen und erhöht die Zuverlässigkeit von Schlussfolgerungen über die frühe Evolution unseres Planeten.

Modellierung des flüssigen Kerns: Methodik und technische Fortschritte

Geophysikalische Prozesse im tiefen Inneren der Erde sind nicht direkt zugänglich, deshalb sind hochaufgelöste Computermodelle von zentraler Bedeutung. Das ETH–SUSTech-Team entwickelte ein numerisches Modell, das explizit das physikalische Regime erkundet, in dem die effektive Viskosität des Kerns für den Dynamo-Effekt vernachlässigbar ist. Viele frühere Modelle arbeiteten mit künstlich erhöhten Viskositäten aus Gründen der numerischen Stabilität, was jedoch die konvektiven Muster und das magnetische Verhalten verfälschen kann. Indem die Forscher die Simulationen näher an erdähnliche Parameter heranführten und den Einfluss der Viskosität minimierten, gelang es ihnen, den Dynamo-Mechanismus in einem vollständig flüssigen Kern zu reproduzieren und so ein realistischeres physikalisches Bild zu erzeugen.

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit sind die numerischen Methoden und Rechenressourcen, die zum Einsatz kamen. Die Simulationen erforderten die Auflösung turbulenter, dreidimensionaler Strömungen sowie der magnetischen Induktion über eine breite Palette von Längen- und Zeitskalen. Die Modelle enthielten detaillierte Gleichungen zur Erhaltung von Impuls, Energie und magnetischer Flussdichte unter Berücksichtigung von thermischer und kompositioneller Triebkraft. Teilweise liefen die Rechnungen auf Piz Daint, dem Flaggschiff-Hochleistungsrechner des Schweizer Nationalen Supercomputing Centre (CSCS) in Lugano. Solche Ressourcen erlauben feinere räumliche Auflösungen und stabilere Zeitschritte, wodurch kleine, dynamisch relevante Skalen, die zuvor unterdrückt wurden, mitberücksichtigt werden können.

"Bislang ist es niemandem gelungen, derartige Berechnungen unter diesen korrekten physikalischen Bedingungen durchzuführen", erklärte Erstautor Yufeng Lin und betonte damit die Bedeutung, in den niedrigen Viskositätsbereich vorzudringen. Co-Autor Andy Jackson von der ETH Zürich ergänzt, dass die Ergebnisse verlässlichere Interpretationen geologischer magnetischer Aufzeichnungen ermöglichen. Technisch gesehen implementierten die Forscher adaptive Zeitschrittsteuerung, hochauflösende räumliche Diskretisierung und robuste Lösungsverfahren für die gekoppelten magnetohydrodynamischen Gleichungen, um numerische Artefakte zu minimieren und physikalische Robustheit zu garantieren.

Wesentliche Ergebnisse und wissenschaftliche Folgen

Die Simulationen zeigen, dass sich unter geeigneten thermischen und kompositionellen Auftriebsbedingungen die konvektiven Bewegungen in einem vollständig flüssigen Kern zu schraubenförmigen, säulenartigen Strömungen selbstorganisieren können, die für einen effizienten Dynamo typisch sind. Anders gesagt: Der Geodynamo erfordert nicht unbedingt das Wachstum eines festen inneren Kerns; vielmehr konnte die Erzeugung des Magnetfeldes auf der frühen Erde allein durch thermische Konvektion und chemische Heterogenitäten angetrieben werden. Damit wird eine erhebliche Diskrepanz zwischen der klassischen Dynamo-Theorie und paläomagnetischem Hinweis auf ein frühzeitiges, anhaltendes Feld aufgehoben.

Die Implikationen sind weitreichend. Ein früher magnetischer Schutzschild hätte atmosphärische Erosion durch den Sonnenwind reduziert und die Strahlenbelastung an der Oberfläche verringert, was die Umweltbedingungen für die Entstehung und das Überleben frühen Lebens verbessert hätte. Darüber hinaus verfeinern die Ergebnisse Modelle zur Abkühlrate und Zusammensetzung des Kerns, was wiederum in umfassendere Simulationen planetarer Entwicklung und thermodynamischer Geschichte einfließt. Konkret können die Erkenntnisse die Schätzungen des Zeitpunkts, wann ein fester innerer Kern zu wachsen begann, eingrenzen, und sie liefern wichtige Randbedingungen für geochemische Modelle, die das Verhalten von siderophilen Elementen (Eisen-bindenden Elementen) während der Differentiation untersuchen.

Aus der Sicht der Theorie liefern die Studienergebnisse Hinweise darauf, welche Kombinationen aus Wärmefluss, radiogener Heizung, und Einspeisung von leichten Elementen (wie Sauerstoff, Schwefel oder Silizium) an der Kern-Mantel-Grenze nötig sind, um den beobachteten dynamoähnlichen Zustand zu erzeugen. Diese Parameter beeinflussen sowohl die konvektive Energie als auch die Stabilität großer, kohärenter Strömungsstrukturen, die für die Langzeitpersistenz des Dipolfeldes verantwortlich sein können.

Fachliche Einschätzung

Dr. Maya Rinaldi, eine planetare Physikerin, die nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte: "Diese Arbeit ist ein großer Schritt, um numerische Geodynamik und geologisches Archiv näher zusammenzubringen. Einen funktionsfähigen Dynamo in einem vollständig flüssigen Kern demonstrieren zu können, verändert unsere Zeitleisten für die thermische Entwicklung und hilft zu erklären, wie frühe habitabile Bedingungen auf der Erde erhalten geblieben sein könnten." Ihre Aussage unterstreicht, wie Fortschritte in Supercomputing und Modellrealismus unser Bild von planetaren Magnetgeschichten verändern. Zusätzlich hebt sie hervor, dass interdisziplinäre Ansätze — die Geophysik, Numerik und Paläomagnetik verbinden — entscheidend sind, um robuste Schlussfolgerungen zu ziehen.

Expertinnen und Experten weisen zudem darauf hin, dass die Validierung solcher Modelle gegen unabhängige empirische Daten entscheidend bleibt. Dazu zählen präzise Altersbestimmungen magnetisierter Gesteine, Laborversuche zur Magnetisierungsfähigkeit unter variierenden Druck- und Temperaturbedingungen sowie geochemische Signaturen, die Auskunft über frühere Kernprozesse geben könnten. Solche multiplen Beleglinien stärken das Vertrauen in die numerischen Ergebnisse und ermöglichen eine feinere Kalibrierung der Modellparameter.

Relevanz für andere Planeten und moderne Technik

Der methodische Ansatz und die Schlussfolgerungen der Studie gehen über die Erde hinaus. Dasselbe Modellierungs-Framework lässt sich anpassen, um die Magnetfelder anderer Himmelskörper zu untersuchen — sei es bei Gasriesen mit tiefen leitfähigen Schichten oder bei terrestrischen Planeten mit unterschiedlichen thermischen und chemischen Entwicklungspfaden. So können Forscher untersuchen, unter welchen Bedingungen ein flüssiger Mantel oder ein anderer Kernzustand Magnetfelder in Planeten wie Mars, Merkur oder exotischen Exoplaneten erzeugen kann. Vergleichende Planetologie profitiert direkt von Erkenntnissen, wie unterschiedliche Massen, Kompositionsprofile und internale Wärmequellen die Dynamik und Langlebigkeit planetarer Magnetfelder beeinflussen.

Das Verständnis der Mechanismen, die planetare Magnetfelder tragen, hat auch greifbare praktische Bedeutung. Das Magnetfeld der Erde schützt Satellitenkommunikation, Navigationssysteme und kritische elektrische Infrastrukturen, indem es die erdnahe Umgebung vor geladenen Teilchen schützt. Präzisere Modelle des Feldverlaufs und möglicher Polumkehrungen verbessern Vorhersagen über Risiken für Raumfahrt, Satellitenbetrieb und auf der Erde basierende Technologien. Ferner können solche Modelle helfen, langfristige Trends in der Feldstärke abzuschätzen, die für die Planung kritischer Infrastruktur relevant sind.

Schlussfolgerung

Indem sie zeigen, dass ein vollständig flüssiger Kern unter annähernd erdähnlichen physikalischen Bedingungen einen stabilen Geodynamo erzeugen kann, haben Forscher von ETH Zürich und SUSTech eine zentrale Lücke in unserem Verständnis der frühen Erdgeschichte geschlossen. Ihre Simulationen unterstützen die Vorstellung, dass ein schützendes Magnetfeld lange vor der Kristallisation des inneren Kerns existierte — mit wichtigen Konsequenzen für frühe Habitabilität, planetare Entwicklung und die Interpretation magnetischer Signale in Gesteinen. Die Arbeit liefert zudem eine Grundlage, auf der weitere Studien aufbauen können: Zukünftige Untersuchungen werden die Modelle weiter verfeinern, zusätzliche physikalische Effekte (wie feinere chemische Wechselwirkungen oder Kopplungseffekte mit dem Mantel) integrieren und dieselben Methoden auf andere Planeten und sogar Sterne anwenden, um die Vielfalt magnetischer Dynamos im Sonnensystem und darüber hinaus abzubilden.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen