12 Minuten

Stellen Sie sich einen Sturm im Weltraum vor, so groß wie der Einflussbereich der Sonne, der Dutzende kleinere, tornadoähnliche Wirbel hervorbringt, die auf die Erde zustürmen. Neue hochauflösende Simulationen zeigen, dass sich diese kompakten magnetischen Strukturen — sogenannte Flux Ropes — zwischen Sonne und unserem Planeten bilden können und genug Energie transportieren, um schädliche geomagnetische Stürme auszulösen. Diese Entdeckung verändert das Verständnis von Weltraumwetter grundlegend und macht zugleich Lücken in unseren heutigen Beobachtungs- und Vorhersagesystemen sichtbar.

Von Sonneneruptionen zu unerwarteten geomagnetischen Stürmen

Weltraumwetter ist kein poetisches Bild — es ist eine wissenschaftliche Realität mit greifbaren Folgen für Technik und Infrastruktur. Die Sonne schleudert häufig geladenes Plasma und verdrillte Magnetfelder ins All. Die dramatischsten dieser Eruptionen, koronale Massenauswürfe (Coronal Mass Ejections, CMEs), können mit tausenden Kilometern pro Sekunde durch das Sonnensystem rasen. Trifft ein CME auf das Magnetfeld der Erde, kann er geomagnetische Stürme auslösen: Polarlichter erhellen dann die Polarregionen, und in schweren Fällen können Stromnetze, Satellitenelektronik und Funkverbindungen empfindlich gestört werden.

Gleichzeitig deuteten Beobachtungen der letzten Jahre auf ein Rätsel hin: Immer wieder treten geomagnetische Stürme auf, ohne dass ein klarer CME-Einschlag zur Sonne zurückverfolgt werden kann. Welche anderen Strukturen könnten sich im Sonnenwind bewegen und das Magnetfeld der Erde so stark in Unruhe versetzen? Diese Frage veranlasste Forscherinnen und Forscher, nach kleineren, lokal begrenzten Treibern des Weltraumwetters zu suchen — Ereignissen, die in globalen Modellen und in Einzelsatellitendaten zu kompakt erscheinen, um eindeutig registriert zu werden.

Was sind Flux Ropes und warum sind sie wichtig

Flux Ropes sind Bündel von Magnetfeldlinien, die umeinander gewickelt sind wie Stränge eines Seils. In der Plasmaphysik treten sie häufig innerhalb von CMEs auf, können sich jedoch unter geeigneten Bedingungen auch unabhängig im Sonnenwind bilden. Satellitenbeobachtungen hatten zuvor bereits kleine Flux Ropes detektiert, doch blieb unklar, woher sie genau stammen: Entstammen sie direkt der Sonnenkorona, oder entstehen sie lokal, wenn der Sonnenwind mit größeren Eruptionen wechselwirkt?

Flux Ropes (simuliert, rechts) sind Strukturen aus magnetischen Feldlinien, die sich wie ein Seil umeinander wickeln und in ihrer Form an irdische Tornados erinnern. (NOAA, Mojtaba Akhavan-Tafti and Chip Manchester)

Das Verständnis dieser Strukturen ist essenziell, weil ein ausreichend starkes und günstig orientiertes Flux Rope beim Eindringen in die Magnetosphäre der Erde elektrische Ströme induzieren kann. Diese geomagnetisch induzierten Ströme (GICs) können Transformatoren belasten, Spannungsschwankungen über große Regionen verursachen und so die Hauptursache für großflächige Stromausfälle bei extremem Weltraumwetter darstellen. Zudem können schnelle Änderungen des Magnetfelds Satellitenantriebe, Navigations- und Kommunikationssysteme beeinträchtigen sowie Pipelines korrodieren.

Warum aktuelle Weltraumwetter-Modelle das Kleine übersehen

Die Vorhersage von Weltraumwetter ist rechnerisch sehr aufwändig. Um einen CME von der Sonne bis zur Erde zu modellieren, verwenden Modellierer eine Simulationsbox, die Hunderte Millionen Kilometer umspannt. Um die Rechnungen durchführbar zu halten, behandeln diese globalen Modelle Plasma und Magnetfelder häufig als Fluid und unterteilen den Raum in relativ große kubische Zellen. Jede dieser Zellen kann eine Region von ungefähr einer Million Meilen (ca. 1,6 Millionen Kilometer) Kantenlänge repräsentieren — das entspricht rund 1 % der Entfernung zwischen Sonne und Erde. Dieses grobe Gitter ist zwar hervorragend geeignet, großskalige Dynamiken abzubilden, schwächelt jedoch darin, kompakte, schnelllebige Strukturen aufzulösen.

Man kann sich das wie Wetterkarten vorstellen: Eine globale Vorhersage, die nur kontinentalgroße Winde zeigt, wird einen Hurrikan nicht auflösen. Ebenso verfehlen heliosphärische Globalsimulationen kompakte Flux Ropes, weil diese nur einen winzigen Bruchteil des Simulationsvolumens einnehmen und auf räumlich viel kleineren Skalen evolvieren, als das Gitter darstellen kann.

Das Forschungsteam begann seine Suche mit einer erneuten Durchsicht früherer Globalsimulationen. Die Aufgabe glich der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen — es ging darum, einen transienten, lokalisierten Signalblip in einem Bereich zu identifizieren, der hunderte Male breiter ist als die Sonne selbst. Zunächst zeigte sich nichts Auffälliges. Dann richtete das Team den Blick auf eine modellierte Sonneneruption vom Mai 2024 und untersuchte den Bereich, in dem ein CME in den langsamer strömenden Sonnenwind vor ihm einschlug. Dort fanden sie erste Hinweise: kleine magnetische Inseln, die zu Flux Ropes passen könnten. In dem groben Modell blieben diese Merkmale jedoch flüchtig; sie verschwanden schlicht, weil das Simulationsgitter sie nicht auflösen konnte.

Verbesserte Auflösung entlang des richtigen Pfads: der Durchbruch

Statt die Auflösung überall zu verdoppeln — was rechnerisch unerschwinglich wäre — verfolgten die Forschenden einen gezielten Ansatz. Sie bewahrten den globalen Kontext, verfeinerten das Gitter jedoch nur entlang des vorhergesagten Pfades der sich entwickelnden Strukturen. Effektiv wurden in einem schmalen Keil von der Sonne zur Erde feinere Zellen eingebettet — die räumliche Auflösung stieg damit in dem relevanten Bereich um nahezu zwei Größenordnungen.

Die Ergebnisse traten sofort zutage. Das hochaufgelöste Fenster zeigte, dass, wenn ein schneller CME in den langsamer fließenden Sonnenwind vor ihm einschlägt, die Kollision eine komplexe Kaskade von Instabilitäten auslöst. Diese Instabilitäten rollen sich auf und bilden ein Konvolut aus Flux Ropes — magnetische Wirbel, die rasch entstehen und sich sowohl sonnenwärts als auch in Sonnentfernung innerhalb des Sonnenwinds ausbreiten.

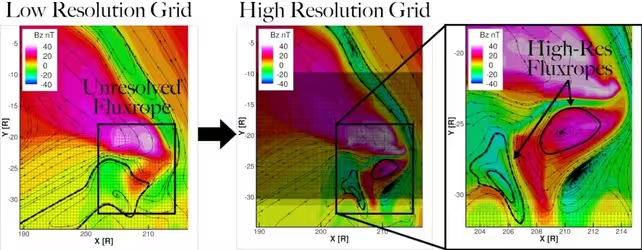

Ein Vergleich zwischen grobem und verbessertem Simulationsgitter. In der ursprünglichen, niedrig aufgelösten Simulation wurde ein Flux Rope erkannt, das jedoch schnell verschwand. Mit dem verfeinerten Gitter konnten mehrere Flux Ropes sichtbar gemacht werden. (CC BY-NC-ND)

In meteorologischen Begriffen ähnelt dieser Prozess einem Hurrikan, der im Gefolge mehrere Tornados erzeugt. Die simulierten Flux Ropes waren nicht nur kurzlebige Kuriositäten. Sie hielten länger an als erwartet, behielten kräftige Magnetfelder und konnten in bestimmten Orientierungen erhebliche geomagnetische Aktivität erzeugen, wenn sie auf die Erde gerichtet waren. Dies hat unmittelbare Relevanz für die Vorhersage von Weltraumwetter und damit verbundene Risikoabschätzungen für kritische Infrastrukturen.

Wie diese simulierten „Tornados“ entstehen und reisen

Die verfeinerten Simulationen verfolgten die Entstehung der Flux Ropes bis zu der Schock- und Scherzone, die sich bildet, wenn eine schnelle Eruption den vorgelagerten Sonnenwind überholt. In dieser Wechselzone entstehen Bereiche mit komprimiertem Magnetfeld und starken Geschwindigkeitsscherungen. Unter solchen Bedingungen können sich Magnetfeldlinien neu verbinden (magnetische Rekonnexion) und zu kleinräumigen, helicalen Strukturen aufrollen — zu Flux Ropes. Einmal gebildet, reisen diese Inseln verdrehter magnetischer Flussdichte mit dem interplanetaren Plasmastrom mit nach außen.

Ein zweidimensionaler Schnitt durch die Simulationsbox zeigt eine Sonneneruption, die rasch auf die Erde zu bewegt. Die Eruption trifft auf den langsameren Sonnenwind vor ihr und führt zur Bildung einer Konstellation magnetischer Flux Ropes.

Die magnetischen Flux Ropes erscheinen in der Simulationsbox als Inseln. Die durchgezogenen Linien stellen Magnetfeldlinien dar, und die Farbskala zeigt die Dichte geladener Teilchen. Nach ihrer Entstehung bewegen sich Flux Ropes im Sonnenwind auf die Erde zu.

Das zugehörige Video demonstriert zudem, wie die Mission Space Weather Investigation Frontier (SWIFT) — eine Konstellation aus vier Satelliten in einer Tetraeder-Konfiguration — die Entstehung und das Wachstum dieser Strukturen im Sonnenwind untersuchen könnte. Solche Mehrpunktmessungen sind entscheidend, um räumliche Strukturen und zeitliche Entwicklungen eindeutig zu unterscheiden.

Es war aufregend, diese Flux Ropes in der Simulation so schnell entstehen und zur Erde reisen zu sehen — und gleichzeitig beunruhigend. Aufregend deshalb, weil diese Erkenntnis helfen kann, die Planung für zukünftige extreme Weltraumwetter-Ereignisse zu verbessern. Beunruhigend, weil solche Flux Ropes in den heutigen Überwachungsnetzen nur als kleine Signale erscheinen würden und damit leicht unentdeckt bleiben könnten.

Auswirkungen auf Vorhersage und Infrastruktur

Die Entdeckung, dass Flux Ropes lokal im Sonnenwind entstehen können, hat mehrere praktische Konsequenzen:

- Vorhersage-Komplexität: Modelle, die lediglich großskalige CMEs abbilden, könnten sowohl Häufigkeit als auch Intensität geomagnetischer Störungen unterschätzen, weil kompakte Flux Ropes übersehen werden, die dennoch starke Ströme in der Magnetosphäre der Erde auslösen können.

- Beobachtungslücken: Einzelne Satelliten oder weit auseinanderliegende Messstationen können diese kleinen, schnellen Strukturen leicht verpassen. Die Detektion und Charakterisierung von Flux Ropes erfordert Mehrpunktmessungen mit ausreichender räumlicher und zeitlicher Auflösung, um ihre Orientierung, Stärke und Dynamik zu erfassen.

- Infrastrukturrisiko: Selbst kompakte Flux Ropes können starke Magnetfeldänderungen an der Erde hervorrufen, wenn ihre Ausrichtung eine starke Kopplung mit unserer Magnetosphäre ermöglicht. Dies kann lokale, jedoch disruptive Auswirkungen auf Stromnetze, Pipelines und Satellitensysteme haben und sollte in Risikoanalysen berücksichtigt werden.

Da Flux Ropes in aktuellen Weltraumwetter-Monitoren nur als kleine Signale erscheinen, wird die Vorhersage ihrer Ankunftszeit, Ausrichtung und Wirkung sowohl bessere Modelle als auch neue Beobachtungen erfordern. Die gute Nachricht ist, dass Missionskonzepte und Instrumententechnologien sich weiterentwickeln, um diese Herausforderung anzugehen. Konstellationen kleiner Satelliten, wie das vorgeschlagene Space Weather Investigation Frontier (SWIFT)-Konzept, könnten den Sonnenwind dreidimensional beproben und die notwendige zeitliche Abdeckung liefern, um die Entstehung von Flux Ropes in Echtzeit zu verfolgen.

Expertinneneinschätzung

„Diese Arbeit hebt eine Blindstelle in der traditionellen Weltraumwettervorhersage hervor,“ sagt Dr. Elena Torres, Heliophysikerin am Space Weather Research Center (fiktiv). „Globale Modelle sind unverzichtbar, um große CME-Ereignisse vorherzusagen, doch ihre groben Gitter überdecken kleinere Strukturen, die dennoch ernsthafte geomagnetische Effekte erzeugen können. Durch die Kombination gezielter hochaufgelöster Modellierung mit Multi-Satelliten-Beobachtungen können wir diese Lücke schließen und zuverlässigere Warnungen für kritische Infrastrukturen liefern.“

Ihr Statement spiegelt eine breitere Sichtweise in der Fachgemeinschaft wider: Verbesserungen in der Vorhersage müssen multidisziplinär erfolgen und numerische Methoden, effiziente Nutzung von Rechenressourcen sowie den Einsatz neuer Beobachtungsplattformen verbinden. Die Integration von Datengestützter Modellvalidierung, adaptiven Mesh-Verfahren und instrumentierten Satellitenkonstellationen wird hierbei als Schlüssel angesehen.

Technologien und Missionen, die helfen können

Mehrere technische Wege können unsere Fähigkeit verbessern, flux-rope-getriebene Störungen zu erkennen und vorherzusagen:

Hochauflösende, hybride Modellierung

Adaptive Mesh Refinement (AMR) und verschachtelte Gitteransätze erlauben es Simulationsplattformen, feinere Auflösung gezielt auf Regionen von Interesse zu konzentrieren, wie die aktuelle Studie zeigt. Hybride Modelle, die Fluidbeschreibungen (Magnetohydrodynamik, MHD) mit teilchenbasierten Kinetik-Modulen in kritischen Bereichen kombinieren, könnten die Mikrophysik der magnetischen Rekonnexion sowie der Entstehung von Instabilitäten besser erfassen und damit die Bildung von Flux Ropes realitätsnäher abbilden.

Verteilte Satellitenkonstellationen

Einzelmessungen bieten nur eingeschränkten Kontext. Tetraedrische Formationen und sogenannte String-of-Pearls-Konstellationen ermöglichen die Messung dreidimensionaler Struktur und zeitlicher Entwicklung. Missionen wie die vorgeschlagene SWIFT-Konstellation wären ideal, um Geburt, Wachstum und Ausbreitung von Flux Ropes im Sonnenwind zu beobachten und so direkte Validierungsdaten für die Modelle zu liefern.

Verbesserte Boden- und Weltrauminfrastruktur-Überwachung

Auf der Erde hilft ein dichteres Netz an Magnetometern sowie eine intensivere Überwachung von Transformatoren, Pipelines und kritischen Verteilnetzen, lokale geomagnetische Störungen früher zu erkennen. Im Orbit sind robuste Satellitenelektronik, redundante Systeme und schnelle Betriebsprozeduren wichtige Maßnahmen, um die Verwundbarkeit gegenüber unvorhergesehenen, kleinräumigen Ereignissen zu verringern. Auch die Entwicklung besserer Echtzeit-Datenassimilation in operative Vorhersagesysteme ist hier von hoher Priorität.

Wie geht es weiter für Forschung und Gesellschaft?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden den neuen hochaufgelösten Ansatz auf eine breitere Auswahl an Sonneneruptionen und Sonnenwindbedingungen ausdehnen, um zu kartieren, wie häufig Flux Ropes erzeugt werden und welche Faktoren ihre Größe, magnetische Stärke und Lebensdauer bestimmen. Zu den nächsten Schritten gehört, diese verfeinerten Modelle an nachgelagerte Magnetosphären-Simulationen zu koppeln, um das tatsächliche Risiko für Stromnetze, Satelliten und andere kritische Systeme unter einer größeren Bandbreite von Szenarien quantifizieren zu können. Dies schließt auch die Prüfung verschiedener Ausrichtungswinkel (Bz-Komponente des interplanetaren Magnetfeldes) und ihre Wechselwirkung mit geomagnetischen Resonanzen ein.

Für politische Entscheidungsträger und Betreiber kritischer Infrastrukturen lautet die zentrale Botschaft: Das Weltraumwetter-Risiko ist mehrskalig. Große CMEs verdienen weiterhin Aufmerksamkeit, doch kleinere, lokal gebildete Flux Ropes fügen eine zusätzliche Gefahrenebene hinzu, die mit wenig Vorwarnzeit eintreten kann. Die Stärkung der Weltraumwetter-Überwachung durch gezielte Satellitenkonstellationen und die Integration hochaufgelöster Modelle in operative Vorhersagesysteme sind entscheidende Maßnahmen, um unliebsame Überraschungen zu reduzieren.

Letztlich verändert die Entdeckung lokal geformter Sonnen-„Tornados“ im Sonnenwind die Risikolandschaft. Sie erinnert uns daran, dass die Sonne-Erde-Verbindung dynamisch über viele Skalen hinweg ist und dass Vorbereitung auf Weltraumwetter Werkzeuge erfordert, die sowohl die großen Stürme als auch die kleineren, aber potentiell genauso schädlichen Tornados erkennen können. Die Kombination aus fortschrittlicher Simulation, Mehrpunktmessungen und robuster Infrastrukturüberwachung wird entscheidend sein, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber diesen neu erkannten Bedrohungen zu erhöhen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen