11 Minuten

Warum die Pole der Sonne wichtig sind

Die Polarregionen der Sonne zählen zu den am wenigsten beobachteten, aber zugleich einflussreichsten Bereichen der Sonnenphysik. Beobachtungen von der Erde und von Raumfahrzeugen in der Ekliptik liefern detaillierte Einblicke in Sonnenflecken, aktive Regionen, Flares und koronale Massenauswürfe (CMEs), doch sie bieten nur eine seitliche Perspektive. Das Ergebnis ist ein unvollständiges Bild des globalen solaren Magnetfelds und der Quellen, die den schnellen Sonnenwind speisen und das Weltraumwetter im gesamten Heliosphärenraum prägen. Zusätzlich erschweren Projektionen und Blickwinkel aus der Ekliptik das Verständnis der räumlichen Struktur polarer Magnetfelder und ihrer zeitlichen Entwicklung. Solche Beobachtungen sind technisch herausfordernd, liefern aber hohen wissenschaftlichen Ertrag und erlauben neue Tests von Theorien.

Das Verständnis der Pole ist essenziell, weil polare Magnetfelder das großskalige Dipolfeld der Sonne bestimmen, beeinflussen, wie und wann Magnetpolumkehrungen stattfinden, und mit den Strahlen des hochenergetischen Sonnenwinds verbunden sind, die große Teile des interplanetaren Raums dominieren. Eine neu konzipierte Mission, die eine hoch geneigte Sonnenbahn erreichen soll, verspricht die erste dauerhafte, hochauflösende Sicht auf diese Regionen und kann helfen, drei zentrale wissenschaftliche Fragen zu unserem Stern zu beantworten. Solche Beobachtungen sind auch entscheidend für die Validierung theoretischer Modelle und die Verbesserung von Vorhersagen, die für Raumfahrt und Technik auf der Erde relevant sind.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Der solare Dynamo und der Magnetzyklus

Die magnetische Aktivität der Sonne schwankt in etwa im 11-Jahres-Rhythmus und zeigt sich am deutlichsten in zunehmenden und abnehmenden Sonnenflecken. Unterhalb dieser sichtbaren Veränderungen liegt der solare Dynamo — ein Prozess, der Plasmabewegungen und Rotation in magnetische Felder umwandelt. Zwei Faktoren sind für Dynamo-Modelle zentral: die differentielle Rotation (die Tatsache, dass der Sonnenäquator schneller rotiert als die Pole) und die meridionale Zirkulation (oberflächennahe polwärts gerichtete Strömungen und äquatorwärts gerichtete Rückflüsse tiefer in der Konvektionszone), die magnetischen Fluss transportiert. Diese Prozesse interagieren auf unterschiedlichen Skalen und Zeiträumen, was komplexe Modellierung und präzise Beobachtungen erfordert.

Trotz Jahrzehnten von Helioseismologie und Modellierung bleiben die Details tiefer Strömungen umstritten. Einige helioseismische Inversionen deuten auf polwärts gerichtete Strömungen in Tiefen hin, in denen klassische Fluss-Transport-Dynamos äquatorwärts gerichtete Rückflüsse erwarten, was Spannungen mit traditionellen Modellen erzeugt. Daher sind hochbreitengestützte magnetische Kartierungen und Messungen von Plasmabewegungen in Polarregionen entscheidend, um Dynamo-Theorien zu testen und zu verfeinern. Direkte polare Beobachtungen können aufdecken, wie der Aufbau des polaren Feldes den nächsten Sonnenfleckenzyklus vorbereitet und warum Amplitude und Timing von Zyklen variieren; solche Erkenntnisse sind wichtig für robuste Prognosen des Sonnenzyklus und für das Verständnis langfristiger Variabilität der solaren Aktivität.

Schneller Sonnenwind: Herkunft und Beschleunigungsmechanismen

Einer der grundlegenden Erkenntnisse der Ulysses-Mission (gestartet 1990) war, dass der schnelle Sonnenwind überwiegend aus ausgedehnten koronalen Löchern in hohen Breiten stammt. Diese koronalen Löcher sind Regionen offener Magnetfeldlinien, die es geladenen Teilchen erlauben, mit Überschallgeschwindigkeit in die Heliosphäre zu entweichen. Dennoch bleiben wichtige Fragen offen: Entstehen Hochgeschwindigkeitsströme aus dichten Säulen innerhalb dieser Löcher oder aus dem diffuseren Plasma zwischen den Säulen? Welche Rolle spielen wellengesteuerte Prozesse (z. B. Alfvén-Wellen), kleine rekombinationsartige magnetische Umordnungen oder hybride Mechanismen bei der Beschleunigung und Aufheizung des Winds? Zusätzlich ist unklar, wie sich diese Mechanismen über verschiedene Skalen und Aktivitätsphasen des Sonnenzyklus verändern.

Die Klärung dieser Fragestellungen erfordert zwei komplementäre Messungen: hochauflösende Fernerkundung der polaren Korona und in-situ-Probenahme des Sonnenwinds oberhalb der Pole. Beobachtungen im extremen Ultraviolett (EUV) und in Röntgenwellenlängen können Strukturen und Heizereignisse in der niedrigen Korona identifizieren, während in-situ-Instrumente Teilchenverteilungen, Zusammensetzung und Magnetfelder messen, um entfernte Merkmale mit den tatsächlichen Plasmastromen zu verknüpfen, die in den interplanetaren Raum strömen. Die Kombination dieser Messungen ermöglicht es, Ursache-Wirkungs-Ketten zu etablieren und die zeitliche Entwicklung von Beschleunigungsereignissen zu verfolgen, was für ein vollständiges physikalisches Verständnis unabdingbar ist.

Ausbreitung des Weltraumwetters und globaler Kontext

Weltraumwetter beschreibt, wie solare Aktivität — Flares, CMEs und variabler Sonnenwind — die heliosphärische Umgebung stört. Extreme Ereignisse können Satellitenbetrieb, Hochfrequenzfunk, GNSS-Navigation, Flugkommunikation in hohen Breiten und sogar terrestrische Stromnetze beeinträchtigen. Um Weltraumwetter zuverlässig vorherzusagen, ist eine globale, dreidimensionale Sicht auf die Entwicklung und Ausbreitung magnetischer Strukturen erforderlich. Nur mit einem räumlich vollständigen Datensatz lassen sich Risiken für kritische Infrastrukturen und bemannte Missionen sinnvoll abschätzen.

Von einem ekliptikgebundenen Beobachtungspunkt aus sind Projektion und Ausbreitung von CMEs nur schwer zu entwirren. Beobachtungen von hohen Sonnenbreiten bieten eine Überkopf-Perspektive auf die Ekliptik und ermöglichen eine klarere Verfolgung der CME-Geometrie sowie genauere Bestimmungen von Ausbreitungsrichtung und Expansion. Eine solche globale Abdeckung verbessert Modelle zur Vorhersage des CME-Ankunftszeitpunkts und hilft operativen Vorhersagezentren, Risiken für Technik und bemannte Raumfahrt besser abzuschätzen und zu mindern; dies reduziert Unsicherheiten bei Warnzeiten und Schadensabschätzungen.

Frühere Bemühungen und der Bedarf an einer polaren Perspektive

Die Bedeutung polarer Beobachtungen ist nicht neu. Ulysses lieferte die ersten in-situ-Messungen des polaren Sonnenwinds und zeigte, wie Schnellströme mit der Phase des Sonnenzyklus variieren; jedoch fehlten ihm Fernerkundungsinstrumente, um Windquellen mit koronalen Strukturen zu verbinden. Jüngere Missionen, wie ESA’s Solar Orbiter, erhöhen allmählich ihre Bahnneigung; Solar Orbiter wird mittlere bis hohe Breiten erreichen (nach und nach um die ~34° und höher) und bietet beispiellose, aber noch eingeschränkte polare Sichtweisen. Solche Zwischenlösungen liefern bereits neue Einsichten, können jedoch die langfristig nötige kontinuierliche Abdeckung nicht vollständig ersetzen.

Mehrere Missionskonzepte wurden vorgeschlagen, um die Pole direkter zu erreichen: Solar Polar Imager (SPI), POLARIS, SPORT, Solaris und die High Inclination Solar Mission (HISM). Vorgeschlagene Strategien beinhalten fortschrittliche Antriebe wie Sonnensegel oder die Nutzung multipler Vorbeiflüge, um die Raumflugbahnen schrittweise zu kippen. Jedes Konzept betonte die Kombination aus Fernerkundungskameras und Spektrometern mit in-situ-Teilchen- und Feldinstrumenten, um koronale Physik mit heliosphärischen Konsequenzen zu verbinden. Die Vielfalt der vorgeschlagenen Konzepte zeigt, wie technisch heterogen die Lösungen sein können, je nach Priorität von Missionsergebnissen und Ressourcen.

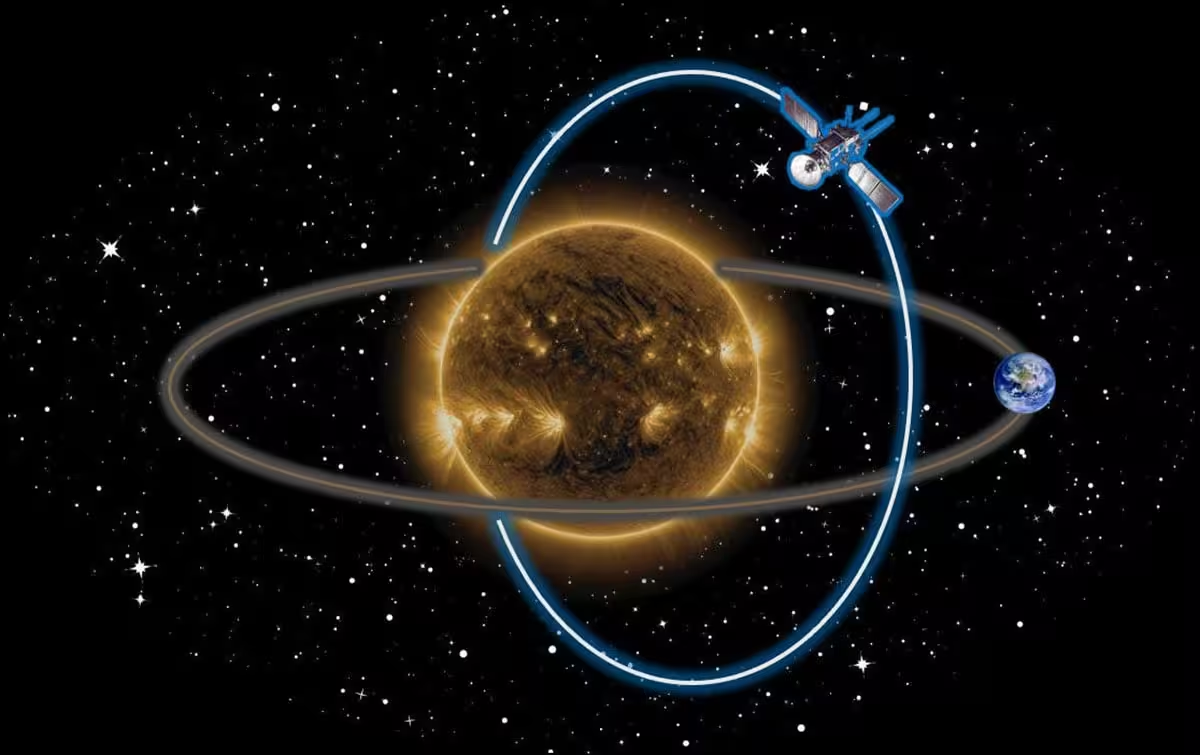

Das Solar Polar-orbit Observatory (SPO): Missionsübersicht

Das Solar Polar-orbit Observatory (SPO) ist eine Mission, die speziell darauf ausgelegt ist, dauerhafte Hochbreitenbeobachtungen der Sonne zu erhalten. Der Start ist für Januar 2029 geplant; SPO wird nach mehreren Erdvorbeiflügen eine Jupiter-Schwerkraftunterstützung (JGA) nutzen, um seine Bahnebene aus der Ekliptik zu kippen. Die nominale wissenschaftliche Bahn zielt auf Inklinationen bis zu 75° mit einer Umlaufperiode von 1,5 Jahren und einem Perihel nahe 1 AU. In einer erweiterten Missionsphase könnte SPO etwa 80° erreichen und damit die direkteste und längste polare Sichtgeometrie liefern, die bisher möglich war. Diese Bahnplanung balanciert wissenschaftlichen Nutzen, Missionsdauer und Missionsrisiken gegeneinander ab.

Die geplante Betriebsdauer von SPO beträgt rund 15 Jahre, einschließlich eines möglichen achtjährigen Verlängerungsfensters. Diese Laufzeit ist bewusst gewählt, um ein Sonnenminimum und mindestens ein Maximum zu überbrücken — entscheidend ist dabei die erwartete Polumkehr um die Mitte der 2030er Jahre. Während seiner Lebenszeit wird SPO wiederholte Überflüge über beide Pole durchführen, mit verlängerten Beobachtungsfenstern in hohen Breiten, die zusammen mehr als 1.000 Tage ergeben und saisonale sowie zyklusabhängige Studien polarer Magnetik und Ausflüsse ermöglichen. Ein so langer Beobachtungszeitraum erlaubt auch die Untersuchung selten auftretender Ereignisse und die statistische Charakterisierung polarer Prozesse über einen vollständigen Aktivitätszyklus hinweg.

Instrumente und Messungen

Um seine wissenschaftlichen Ziele zu erreichen, wird SPO eine kombinierte Suite aus Fernerkundungs- und in-situ-Instrumenten mitführen. Zu den Fernerkundungsinstrumenten gehören ein Magnet- und Helioseismischer Imager (MHI) zur Messung von Vektormagnetfeldern und Oberflächenströmen, ein Extreme-Ultraviolet-Teleskop (EUT) und ein Röntgen-Imaging-Teleskop (XIT) zur Erfassung von Koronaheizung und Dynamik, ein sichtbares Licht Koronograph (VISCOR) und ein Weitwinkel-Koronograph (VLACOR), um die äußere Korona zu fotografieren und Sonnenwindströme bis in etwa 45 Sonnradien bei 1 AU zu verfolgen. Die in-situ-Nutzlast wird ein Fluxgate-Magnetometer und Teilchendetektoren enthalten, um Felder, Protonen, Elektronen und schwere Ionen direkt über den Polarregionen zu probieren. Diese Instrumentenkombination deckt damit den notwendigen Beobachtungsumfang ab, um Prozesse von der Oberfläche bis in den inneren interplanetaren Raum zu verbinden.

Durch die Kombination von Aufnahmen der polaren Korona mit direkter Windprobenahme und Magnetfeldkartierung zielt SPO darauf ab, die Prozesse zu verknüpfen, die Sonnenwind erzeugen und beschleunigen, mit der großräumigen magnetischen Topologie und den Veränderungen des globalen Dynamos. Solche Verknüpfungen sind notwendig, um die Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen solaren Oberflächenprozessen und heliosphärischen Auswirkungen zu verstehen. Die Instrumentendaten werden präzise Kalibrierung, zeitliche Koordination mit anderen Raumfahrzeugen und umfangreiche Datenanalyse erfordern, um robuste wissenschaftliche Schlussfolgerungen zu ermöglichen.

Synergie mit der Solarflotte

SPO wird nicht allein arbeiten. Es wird erwartet, dass die Mission Teil eines Multi-Raumfahrzeug-Solarverbunds ist, zu dem STEREO, Hinode, SDO, IRIS, ASO-S, Solar Orbiter, Aditya-L1, PUNCH und kommende L5-Observatorien wie ESA’s Vigil und Chinas LAVSO gehören. Zusammen wird dieses Ensemble erstmals eine nahezu globale, nahezu kontinuierliche Abdeckung der Sonne — eine 4π-Sicht — bereitstellen. SPO’s polare Perspektive schließt eine kritische Beobachtungslücke und ermöglicht stereoskopische Aufnahmen sowie Mehrpunkt-Plasmamessungen, die dreidimensionale heliosphärische Modelle verfeinern.

Koordinierte Beobachtungskampagnen und Datenaustausch werden entscheidend sein, um die volle wissenschaftliche Rendite zu erzielen. Durch abgestimmte Messprogramme lassen sich zeitliche und räumliche Verknüpfungen zwischen polaren Prozessen und Ekliptikphänomenen präzise herstellen, was die Modellierung und Vorhersagefähigkeit deutlich verbessert.

Wissenschaftliche und praktische Auswirkungen

Eine dauerhafte polare Perspektive wird weitreichende wissenschaftliche und operative Vorteile bringen. Besseres Wissen darüber, wie polare Felder entstehen und sich umkehren, wird Dynamo-Modelle eingrenzen und die Vorhersage von Sonnenzyklen verbessern — ein wichtiger Input für langfristige Planung von Satellitenprojekten und die Widerstandsfähigkeit von Stromnetzen. Die Klarstellung der Quellen schnellen Winds und seiner Beschleunigungsmechanismen wird heliosphärische Modelle verbessern, die in der Weltraumwettervorhersage und Missionsplanung verwendet werden, und damit Konstruktion von Raumfahrzeugen sowie Sicherheit von Astronauten beeinflussen. Schließlich wird die präzisere Verfolgung der CME-Ausbreitung aus einer übergeordneten polaren Perspektive Unsicherheiten bei Ankunftszeit und Einschlagsabschätzungen an der Erde und im inneren Sonnensystem verringern.

Experteneinschätzung

„Beobachtungen in hohen Breiten sind das fehlende Puzzleteil in unserem Verständnis, wie das globale Magnetfeld der Sonne zusammengesetzt und umverteilt wird“, sagt Dr. Elena Martínez, eine Sonnenphysikerin, die mit der Planung polarer Missionen vertraut ist. „SPOs Kombination aus kontinuierlicher polarer Bildgebung und lokaler Probennahme des Winds wird es uns erlauben, direkt zu prüfen, ob kleinräumige Rekonnektion oder Wellenheizung die Windbeschleunigung über koronalen Löchern dominiert. Das hat enorme Auswirkungen sowohl für die Grundlagenphysik als auch für die Vorhersage des Weltraumwetters.“

Verwandte Technologien und künftige Perspektiven

Das Erreichen und Betreiben hoher Sonnenbreiten stellt anspruchsvolle Anforderungen an Raumfahrtnavigation, Thermalkontrolle und Kommunikationssysteme. Gravity-Assist-Trajektorien benötigen präzise Navigation und lange Kreuzfahrtphasen; höhere Inklinationen könnten innovative Antriebe oder Segelkonzepte für schnellere Transitzeiten erfordern. Bordinstrumente müssen lange Expositionszeiten in der heliosphärischen Umgebung überdauern und stabile, hochauflösende Messungen über wechselnde Sonnenentfernungen hinweg liefern. Kommunikationsfenster und ausreichende Datenraten auf hohen Bahnen sind eine zusätzliche operative Herausforderung, die bei Missionsplanung und Bodensegmentdesign berücksichtigt werden muss.

Mit Blick nach vorn könnten SPO und ähnliche Missionen eine neue Klasse vergleichender Heliophysik ermöglichen: das Studium, wie polare Dynamik nicht nur die unmittelbare Sonnenumgebung, sondern auch das breitere Sonnensystem beeinflusst. Mit zunehmenden bemannten und robotischen Missionen jenseits der niedrigen Erdumlaufbahn wird das Verständnis der Struktur und Variabilität der Heliosphäre für Missionsplanung und Astronautensicherheit immer wichtiger. Langfristig können solche Projekte Grundlagenforschung mit praktischer Anwendung verbinden und politische Entscheidungen zur Weltraumsicherheit informieren.

Fazit

Die Pole der Sonne sind mehr als entfernte Kuriositäten: Sie stehen im Zentrum der Prozesse, die den solaren Magnetzyklus erzeugen, den schnellen Sonnenwind ausstoßen und das Weltraumwetter modulieren, das die Erde und technologische Anlagen in der Heliosphäre beeinflusst. Das Solar Polar-orbit Observatory strebt danach, die polaren Beobachtungen zu liefern, die notwendig sind, um langjährige Fragen zu Dynamo-Wirkung, Windbeschleunigung und CME-Ausbreitung zu beantworten. Indem SPO eine kritische Beobachtungslücke schließt und mit der bestehenden Solarflotte zusammenarbeitet, könnte die Mission sowohl unser wissenschaftliches Verständnis der Sonne als auch unsere praktische Fähigkeit, Weltraumwetter vorherzusagen und abzuschwächen, grundlegend verändern. Die daraus resultierenden Erkenntnisse wären sowohl wissenschaftlich bedeutsam als auch unmittelbar nützlich für Raumfahrt, Infrastrukturplanung und Schutz kritischer Systeme.

Quelle: scitechdaily

.webp)

Kommentar hinterlassen