7 Minuten

Neue Analyse legt nahe, dass das frühe Universum vor den ersten Sternen Wärme behielt

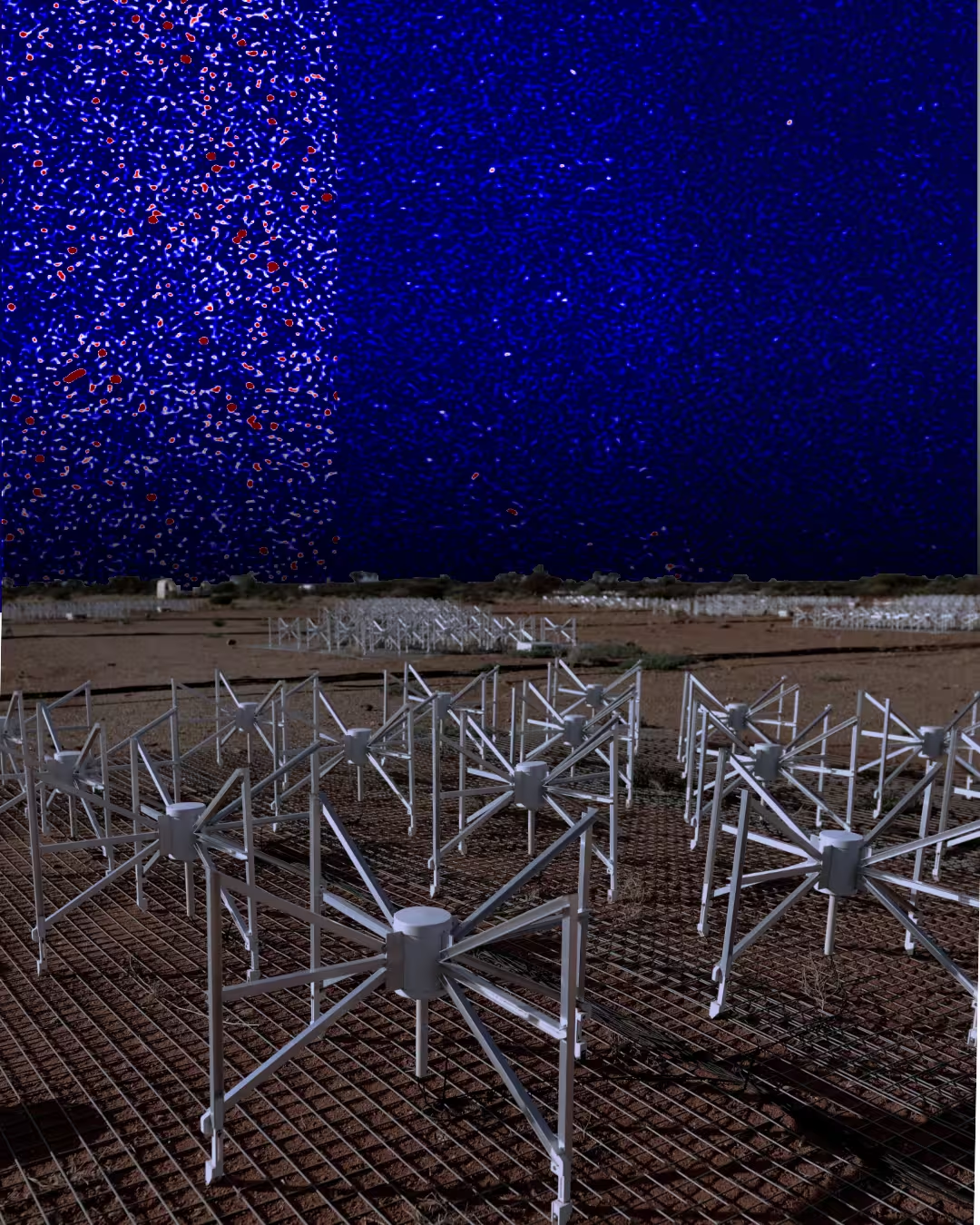

Ein Team am International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) berichtet von Hinweisen darauf, dass das intergalaktische Medium (IGM) während der Epoche, in der die ersten Sterne und Galaxien entstanden, wärmer war als zuvor angenommen. Das Ergebnis beruht auf einer tiefgehenden Radiostudie mit dem Murchison Widefield Array (MWA) und stellt Modelle in Frage, die das Universum aus einem ultrakalten Zustand hervorgehen lassen. Gleichzeitig setzt es neue Grenzen dafür, wie und wann die ersten leuchtenden Quellen ihre Umgebung beeinflussten.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Die Epoche der Reionisierung und das 21-Zentimeter-Signal

Die Epoche der Reionisierung (Epoch of Reionization, EoR) bezeichnet den Abschnitt in der Kosmologie, in dem die ersten Generationen von Sternen, schwarzen Löchern und stellaren Überresten so viel Strahlung emittierten, dass das zuvor neutrale Wasserstoffgas ionisiert wurde. Vor dem Einschalten dieser frühen Quellen durchlief das Universum eine sogenannte kosmische "Dunkelzeit" — eine Phase mit praktisch keinen sichtbaren Lichtquellen abgesehen vom Restglühen des Urknalls.

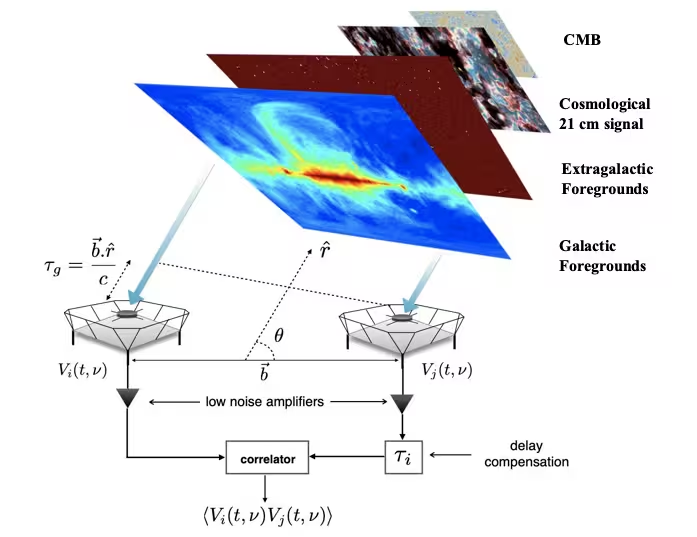

Radioastronomen untersuchen diese Zeit mit der 21-Zentimeter-Linie des Wasserstoffs — einem sehr langwelligen Radiowellen-Signal, das von neutralem Wasserstoff erzeugt wird. Weil 21-cm-Wellen gasdurchdringend sind und von Strukturen durchgelassen werden, die sichtbares Licht stark streuen oder blockieren, kann ihre Messung Einblick in die thermische und ionisierende Entwicklung des frühen Universums geben. Eine eindeutige Beobachtung dieses Signals würde präzise einschränken, wann und in welchem Umfang Röntgen- und Ultraviolettphotonen begonnen haben, das intergalaktische Gas zu erwärmen und zu ionisieren.

Beobachtungen, Datenverarbeitung und die MWA-Kampagne

Das ICRAR-Team hat nahezu ein Jahrzehnt an MWA-Beobachtungen zusammengeführt, um eine bislang unerreichte Empfindlichkeit zu erzielen. Das Herausarbeiten eines kosmologischen 21-cm-Signals ist außergewöhnlich anspruchsvoll, weil der Himmel von hellen Radiosignalen überlagert wird — von nahen Galaxien, unserer Milchstraße, menschengemachten Störquellen und instrumentellem Rauschen. Um aus diesen dominanten Störanteilen die winzigen kosmologischen Fluktuationen herauszufiltern, entwickelte das Team verfeinerte Methoden zur Subtraktion von Vordergrundquelle und Kalibrierung.

Die Kombination langjähriger Daten erlaubte es, systematische Effekte des Instruments besser zu modellieren und die Morphologie der Vordergründe genauer zu verstehen. Durch iterative Kalibrierungsstrategien, robustes Flaggen von RFI (Radio Frequency Interference) und innovative Regularisierungsverfahren konnten die Forschenden Residualfelder erzeugen, in denen ein kosmologisches Signal sichtbar werden könnte. Diese Pipeline steigert die Zuverlässigkeit der verbleibenden Karten, in denen man nach dem 21-cm-Signal fahndet.

Die Abfolge der MWA-Bilder (oben) zeigt den Verlauf: Beginnend mit starkem Radiolärm durch Vordergrundquellen (links), anschließend lokale Interferenzen (Mitte) und schließlich das ruhige, "bereinigte" Bild (rechts). (Nunhokee et al/ICRAR/Curtin University)

Auch wenn die Studie bislang keine definitive direkte Identifizierung der 21-cm-Linie liefert, erlauben die hohe Datenqualität und die Tiefe der Residuen neue obere und untere Grenzen für die Temperatur des Gases vor und während der Reionisierung. Diese Grenzen sind wichtig: Sie schränken mögliche Szenarien und die zugrundeliegenden physikalischen Prozesse realistisch ein.

Vordergrundinterferenzen müssen entfernt werden, um das schwache, gesuchte 21-Zentimeter-Signal freizulegen (Nunhokee et al. ApJ, 2025)

Wichtiges Ergebnis: Hinweise auf ein "vorerwärmtes" intergalaktisches Medium

Die Hauptaussage der Analyse lautet, dass das intergalaktische Medium nicht so kalt war, wie es viele Minimalmodelle bislang voraussetzten. Die ICRAR-Auswertung weist auf ein moderates Maß an Erwärmung hin, das bereits vor oder während des Beginns der Reionisierung eingesetzt hatte. Diese Erwärmung ist zwar nicht extrem, reicht jedoch aus, um Szenarien auszuschließen, in denen die Reionisierung vollständig unter sehr niedrigen Temperaturen stattfand.

Als plausibelste Erwärmungsquellen gelten hochenergetische Röntgenstrahlung von den ersten akkretierenden Schwarzen Löchern sowie von stellaren Überresten wie Röntgen-Binärsystemen. Röntgenphotonen besitzen lange mittlere freie Wege und können Energie über große Distanzen in das neutrale Gas eintragen, wodurch dessen Temperatur in weiten Volumenräumen angehoben wird — genau die Art von moderater Vorheizung, die durch die MWA-Einschränkungen nahegelegt wird.

Zusätzlich zu den X‑Quellen diskutiert die Studie die Möglichkeit eines gemischten Szenarios: frühe Populationen massereicher Sterne, erste Supernovae und sogar exotischere Mechanismen könnten koexistieren und gemeinsam die thermische Bilanz des IGM beeinflussen. Solche kombinierten Effekte würden die räumliche Verteilung der Erwärmung kleinteiliger machen und die erwarteten 21-cm-Signale in Amplitude und Skala verändern.

Folgen für Kosmologie und Galaxienbildung

Diese neuen Einschränkungen verfeinern physikalische Modelle zur frühen Strukturentstehung. Wärmeres Gas beeinflusst den zeitlichen Ablauf und die Topologie der Reionisierung: Erwärmtes IGM verringert starke 21-cm-Absorptionssignale und verändert den Kontrast zwischen bereits ionisierten Regionen und dem umgebenden neutralen Medium. Das hat Auswirkungen auf Simulationsvorhersagen, die Sternentstehung, das Wachstum schwarzer Löcher und die Strahlungstransportprozesse über kosmische Skalen koppeln.

In praktischer Hinsicht hilft das Ausschließen extrem kalter Reionisierungs-Szenarien, den Parameterraum für künftige Experimente einzugrenzen und theoretische Prognosen für Großprojekte wie das Square Kilometre Array (SKA), das Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA) und andere niederfrequente Radioteleskope zu schärfen. Durch enger gefasste Modelle lassen sich beispielsweise Beobachtungsstrategien optimieren — etwa welche Frequenzbereiche, Integrationszeiten und Kalibrierungsstandards am erfolgversprechendsten sind.

Ferner beeinflusst die Temperaturgeschichte des IGM sekundäre Effekte wie die Bildung kleiner Dunkelmatterhalos. Wärmeres Gas erhöht den Jeans-Mass-Maßstab, wodurch die Bildung sehr kleiner Galaxien verzögert oder verhindert werden kann. Das wiederum verändert Vorhersagen für die Anzahl leuchtschwacher Objekte und kann damit Beobachtungsprogramme zur Suche nach frühesten Galaxien leiten.

Expert Insight

„Die Kombination aus langdauernden Beobachtungskampagnen und sorgfältiger Instrumentenmodellierung ist der Schlüssel zur Erschließung der kosmischen Morgendämmerung“, sagt Dr. Mira Anand, eine beobachtende Kosmologin, die nicht an der ICRAR-Studie beteiligt war. „Diese Ergebnisse liefern zwar noch keinen direkten 21-cm-Nachweis, schränken jedoch die thermische Geschichte sinnvoll ein und deuten darauf hin, dass Röntgenquellen früh eine messbare Rolle spielten. Das ist entscheidend für die nächste Generation von Experimenten.“

Weitere Expertinnen und Experten weisen in Kommentaren auf die Bedeutung systematischer Validierung hin: unabhängige Analysen mit alternativen Pipelines, Vergleich mit simulierten Daten und Querprüfungen gegen andere Messergebnisse (etwa Absorptionslinien in Quasaren oder die Lyman-Alpha-Statistik) werden notwendig sein, um die Interpretation zu festigen. Solche Mehrfachbestätigungen erhöhen die Glaubwürdigkeit der Schlussfolgerungen in einem Bereich, der naturgemäß sehr daten- und methodenabhängig ist.

Zukünftige Aussichten und nächste Schritte

Die ICRAR-Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler erwarten, dass zusätzliche Beobachtungen und fortgesetzte Verbesserungen bei der Eindämmung von Vordergründen das verborgene 21-cm-Signal freilegen werden. Mit zunehmend empfindlicheren Arrays und durch die Kombination lang laufender Datensätze aus verschiedenen Instrumenten sollten verbesserte Signalextraktion und erweiterte Frequenzabdeckung innerhalb der nächsten Jahre zu einem positiven Nachweis führen.

Ein bestätigter 21-cm-Nachweis würde es Astronominnen und Astronomen erlauben, den zeitlichen Verlauf und das räumliche Muster von Erwärmung und Ionisierung zu kartieren und so die Beiträge früher Sterne, schwarzer Löcher und möglicher exotischer Quellen zu isolieren. Solche Karten würden unsere Vorstellung davon revolutionieren, wie die ersten leuchtenden Objekte entstanden und wie sie das intergalaktische Umfeld nachhaltig veränderten.

Methodisch stehen mehrere Verbesserungsrichtungen im Vordergrund: bessere Modelle für instrumentelle Systematiken, adaptive Algorithmen für die Vordergrundtrennung, verlässliche Fehlerabschätzungen und gemeinsame Analysen über verschiedene Teleskope hinweg. Zudem kann die Kombination mit Daten aus anderen Wellenlängen — beispielsweise Tiefenbildern im Infrarot, Quasar-Absorptionsspektroskopie oder Röntgenbeobachtungen — die Interpretation zusätzlich stützen und die Identifikation der beteiligten Quellen erleichtern.

Die Weiterentwicklung von Simulationsrechnungen ist ebenfalls zentral: realistischere Modelle der ersten Galaxienpopulationen, inklusiv Kopplungen von Sternentstehung, Feedback-Prozessen und Röntgenemissionen, sind nötig, um die neuen Messgrenzen physikalisch zu deuten. Solche Simulationen helfen vorhersagende Observationsstrategien zu entwickeln und erlauben es, Aussagen über die relative Bedeutung verschiedener Erwärmungsmechanismen zu treffen.

Schlussfolgerung

Die ICRAR-Studie stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zum Verständnis der kosmischen Morgendämmerung dar. Durch die Integration eines Jahrzehnts MWA-Daten und die Weiterentwicklung von Methoden zur Vordergrund-Subtraktion hat das Team den thermischen Zustand des frühen Universums eingegrenzt und gezeigt, dass eine gewisse Vorheizung der intergalaktischen Materie der Reionisierung vorausging oder diese begleitete. Obwohl der lang gesuchte 21-Zentimeter-Nachweis derzeit noch von Vordergründen überdeckt bleibt, wird der Weg zu seiner Entdeckung klarer — und damit auch die Möglichkeit, präzisere Aussagen darüber zu treffen, wie die ersten Sterne und schwarzen Löcher das Universum transformierten.

Insgesamt liefert die Studie nicht nur neue empirische Grenzen, sondern auch methodische Impulse: sie zeigt, wie systematische Instrumentenkontrolle, datenintensive Ansätze und interdisziplinäre Validierung zusammenwirken müssen, um die komplexen Signale des frühen Kosmos zu entschlüsseln. Für die Kosmologie bedeutet dies: eine engere Verzahnung von Beobachtung, Theorie und Simulation, um die verbleibenden Unsicherheiten zu reduzieren und ein schärferes Bild der ersten Epochenschritte unseres Universums zu gewinnen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen