9 Minuten

Mit der alternden Weltbevölkerung nehmen die Demenzdiagnosen zu – doch eine wachsende Zahl von Studien legt nahe, dass ein überraschender Anteil dieser Fälle eine andere Ursache haben könnte: die Leber. Neue Analysen deuten darauf hin, dass in den Vereinigten Staaten bis zu 13 % der als demenziell eingestuften Personen stattdessen kognitive Störungen durch Leberfunktionsstörungen erfahren könnten — ein Zustand, der in vielen Fällen zumindest teilweise reversibel ist. Diese Perspektive verändert nicht nur die klinische Herangehensweise an Gedächtnisverlust und kognitive Beeinträchtigungen, sondern wirft auch Fragen zur Früherkennung, zur Versorgungsqualität und zu gesundheitlichen Ungleichheiten auf.

Wie Lebererkrankungen Demenz vortäuschen können

Die hepatische Enzephalopathie (HE) ist der medizinische Sammelbegriff für kognitive Beeinträchtigungen, die durch Leberversagen oder schwere Leberfunktionsstörungen entstehen. Wenn die Leber nicht ausreichend in der Lage ist, Stoffwechselendprodukte und Toxine zu filtern oder den Elektrolythaushalt und die Gerinnung zu regulieren, führt das zu systemischen Ungleichgewichten, die mehrere Organsysteme betreffen — besonders das Gehirn. Zu den Symptomen gehören Gedächtnislücken, Verwirrung, eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, veränderte Schlaf-Wach-Rhythmen, motorische Störungen wie Tremor oder Gangunsicherheit, Stürze und in schweren Fällen Halluzinationen oder Wachheitsstörungen.

Für Ärztinnen und Ärzte, die ältere Patientinnen und Patienten mit solchen Symptomen sehen, kann das klinische Bild einer primären neurodegenerativen Demenz wie Alzheimer oder vaskulärer Demenz sehr ähnlich erscheinen. Wesentlich ist jedoch: die Pathophysiologie unterscheidet sich. Bei HE spielen Hyperammonämie (erhöhte Ammoniakwerte), Neuroinflammation, Störungen der Blut-Hirn-Schranke, astrozytäre Schwellung und Veränderungen in Neurotransmittersystemen eine zentrale Rolle. Diese Mechanismen können reversibel sein, wenn die Leberfunktion verbessert oder auslösende Faktoren entfernt werden.

HE ist bei fortgeschrittener Lebererkrankung häufig: Mehr als 40 % der Menschen mit Zirrhose entwickeln in ihrem Krankheitsverlauf zumindest einmal eine Form von Enzephalopathie. Trotzdem bleibt die Verbindung zwischen Lebergesundheit und kognitiver Leistungsfähigkeit in vielen Demenzsprechstunden unterdiagnostiziert. Wie der Hepatologe Jasmohan Bajaj bereits 2024 betonte, müssen Behandelnde die Überschneidungen zwischen Demenzsyndromen und behandelbarer hepatischer Enzephalopathie kennen, um Fehldiagnosen zu vermeiden und Therapieoptionen zu ermöglichen.

Die Daten hinter der Sorge um Fehldiagnosen

Forschungsteams unter Leitung der Virginia Commonwealth University durchforsteten große medizinische Datenbanken, um zu prüfen, wie häufig Hinweise auf Lebererkrankungen bei Menschen auftauchen, die als dement registriert sind. In einer initialen Studie mit 177 422 US-Veteranen, die zwischen 2009 und 2019 die Diagnose „Demenz" erhielten, fanden die Forschenden heraus, dass mehr als 10 % erhöhte FIB-4-Werte aufwiesen. Der FIB-4-Index ist ein routinemäßig verwendeter Parameter, der anhand von Alter, AST (GOT), ALT (GPT) und Thrombozytenzahl eine Abschätzung der Leberfibrose (Narbenbildung) ermöglicht — aus Standardblutwerten berechnet und ohne invasive Verfahren.

Um zu prüfen, ob sich dieses Ergebnis über eine Veteranenpopulation hinaus verallgemeinern lässt, wiederholte das Team die Analyse in einer breiteren nationalen Stichprobe von 68 807 Patientinnen und Patienten. Das Ergebnis war auffällig: Fast 13 % der als dement registrierten Personen hatten erhöhte FIB-4-Werte, was darauf hindeutet, dass ein beträchtlicher Anteil wahrscheinlich erhebliche Leberfibrose oder bereits Zirrhose aufwies, obwohl in den Akten häufig keine formelle Lebererkrankungsdiagnose dokumentiert war. Diese Diskrepanz lässt vermuten, dass Lebererkrankungen in der täglichen klinischen Praxis untererfasst werden, speziell wenn kognitive Symptome im Vordergrund stehen.

Bis zu 13 Prozent der als demenzkrank diagnostizierten Personen in den USA könnten fehldiagnostiziert sein. (Rido/Canva)

Warum das wichtig ist: Behandlung und Reversibilität

Die zentrale klinische Konsequenz lautet: Hepatische Enzephalopathie ist oft behandelbar oder zumindest gut managbar, vor allem bei frühzeitiger Erkennung. Die therapeutischen Maßnahmen reichen von einfachen Ernährungsumstellungen und Medikamenten zur Reduktion von Blut-Ammoniak und anderen neurotoxischen Substanzen bis hin zur gezielten Behandlung der zugrunde liegenden Lebererkrankung. Wichtige therapeutische Ansätze umfassen die Gabe von Laktulose zur Senkung gastrointestinaler Ammoniakbildung, den Einsatz von Rifaximin zur Modifikation der Darmflora, diätetische Anpassungen der Eiweißzufuhr (unter ärztlicher Anleitung) sowie Korrektur von Elektrolytstörungen und Infektionsbehandlung.

Darüber hinaus zielen Behandlungen auf ursächliche oder mitverantwortliche Faktoren ab: antivirale Therapien bei chronischer Hepatitis B oder C, Alkoholentwöhnung und -rehabilitation bei alkoholbedingter Leberschädigung, Gewichtsreduktion und metabolische Therapie bei nichtalkoholischer Fettlebererkrankung (NAFLD/NASH), Optimierung der Diabeteskontrolle und Behandlung von Dyslipidämien. In manchen Fällen können interventionelle oder chirurgische Maßnahmen, inklusive Lebertransplantation, die Leberfunktion so verbessern, dass kognitive Symptome deutlich zurückgehen.

Fallberichte und klinische Erfahrungen dokumentieren eindrucksvolle Verbesserungen. Bei mindestens zwei Patienten, die zuvor als demenziell erkrankt geführt wurden, führte die gezielte Behandlung einer hepatischen Enzephalopathie zur Rückbildung von Gedächtnisstörungen, Tremor, Sturzanfällen und Halluzinationen — die Persönlichkeit und Alltagsfunktion kehrten zurück, sehr zur Erleichterung der Angehörigen. „Er ist ein anderer Mensch“, bemerkte eine Ehepartnerin, nachdem Therapiemaßnahmen Symptome umkehrten, die zuvor als progressive Demenz abgetan worden waren.

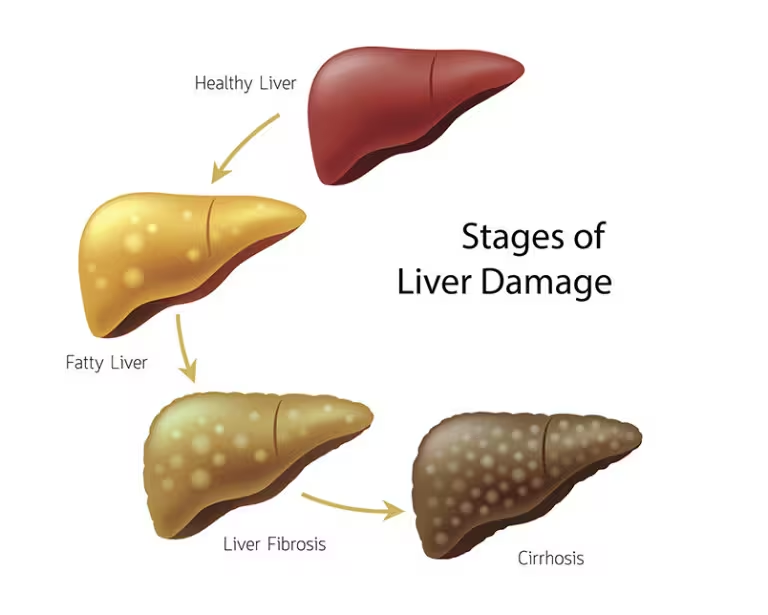

Zirrhose — das Ersatzgeschehen von gesundem Lebergewebe durch Narbengewebe infolge anhaltender Schädigung — verstärkt dieses Risiko, weil Entgiftungs- und Stoffwechselkapazitäten eingeschränkt sind. Trotzdem deuten neuere Tierstudien darauf hin, dass einige altersbedingte Leberveränderungen in frühen Stadien reversibel sein könnten, wenn gezielte Interventionen eingesetzt werden. Das lässt hoffen, dass sich verbesserte hepatiche Gesundheit auch in einer besseren kognitiven Funktion niederschlagen kann.

Zirrhose ist das Ergebnis anhaltender Leberschädigung, bei der gesundes Gewebe schrittweise durch Narbengewebe ersetzt wurde. (Kuo Du et al., Nature Aging, 2024)

Gesundheitsungleichheiten und verpasste Chancen

Die Untersuchenden entdeckten außerdem demografische Muster bei Personen mit erhöhten FIB-4-Werten: Ein größerer Anteil war nicht-weiß, was Hinweise auf gesundheitliche Ungleichheiten in Bezug auf Zugang zu spezialisierter Leberbehandlung und umfassender Demenzdiagnostik liefert. Soziodemografische Barrieren — eingeschränkter Zugang zu Spezialisten, finanzielle Hürden, bildungsbedingte Unterschiede oder strukturelle Benachteiligungen — können frühe Screenings, Diagnosen und die rechtzeitige Behandlung von Lebererkrankungen verhindern und dadurch zu ungleicher Belastung durch unerkannte, leberbedingte kognitive Störungen beitragen.

Weil Leberdysfunktion viele Organsysteme beeinflusst — Nieren, Bauchspeicheldrüse, Herz und Gehirn — ist das Screening auf Lebererkrankungen bei Patienten mit neu aufgetretenen oder atypischen kognitiven Beschwerden ein kostengünstiger Schritt mit potenziell hohem Nutzen. Einfach umsetzbare, blutbasierte Indizes wie der FIB-4 oder die APRI können in die Routineuntersuchung integriert werden, ergänzt durch Basis-Laborparameter (AST, ALT, Bilirubin, INR, Thrombozyten) und gegebenenfalls Abdomensonographie oder nichtinvasive Elastographie (z. B. FibroScan) zur weiteren Abklärung.

Die Autorinnen und Autoren der Studie betonen, dass systematische Screening-Protokolle, Fortbildung für Demenz-Teams in Bezug auf hepatologische Differentialdiagnosen und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Neurologie, Geriatrie und Hepatologie wesentliche Maßnahmen sind, um Fehldiagnosen zu reduzieren und behandelbare Ursachen aufzudecken.

Fachliche Einordnung

„Wenn wir Gedächtnisstörungen bewerten, konzentrieren wir uns oft ausschließlich auf das Gehirn. Der Körper ist jedoch ein vernetztes System — die Rolle der Leber bei der Entfernung von Toxinen und bei der Aufrechterhaltung des Stoffwechsels beeinflusst die Kognition direkt“, erklärt Dr. Elena Vargas, klinische Neurologin und Spezialistin für kognitive Störungen. „Ein paar zusätzliche Fragen zu Leber-Risikofaktoren und die Anforderung grundlegender Leberparameter können die Krankheitsentwicklung eines Patienten von einem vermeintlich irreversiblen Abbau zu einer bedeutsamen Erholung verändern."

Aus klinischer Sicht sollten bei Verdacht auf kognitive Einschränkung nicht nur neuropsychologische Testungen und Bildgebung erfolgen, sondern auch eine routinemäßige Basisabklärung des metabolischen und hepatologischen Status. Dazu gehören Anamnese (Alkoholkonsum, Bluttransfusionen, Drogenexposition, familiäre Lebererkrankungen), Labor (AST, ALT, Bilirubin, alkalische Phosphatase, Gamma-GT, Albumin, INR, Thrombozyten), Screening auf Hepatitis B und C sowie die Berechnung von Fibroseindizes wie FIB-4. Bei Auffälligkeiten sind weiterführende Untersuchungen wie serologische Tests, Autoimmunparameter, Ultraschall, Elastographie oder Überweisung an eine Hepatologie sinnvoll.

Aus Gesundheitsökonomie-Perspektive können frühe Diagnostik und Therapie bei leberbedingter Kognitition erhebliche Kosten sparen: durch Reduktion von Pflegebedarf, Verhinderung von Stürzen, Verringerung inadäquater medikamentöser Polypharmazie und Vermeidung unnötiger bildgebender oder neurodiagnostischer Tests. Für Angehörige bedeutet dies zudem eine mögliche Rückgewinnung von Lebensqualität und Alltagskompetenz der Betroffenen.

Praktische Empfehlungen und klinische Hinweise

Für klinische Teams und Hausärztinnen und Hausärzte lassen sich einige praktikable Handlungsempfehlungen ableiten:

- Frühe Berücksichtigung hepatogener Ursachen bei atypischem oder schnell progredientem kognitiven Abbau.

- Integration von FIB-4 und Basis-Leberparametern in die Routinediagnostik von Gedächtnisstörungen.

- Interdisziplinäre Fallbesprechungen zwischen Neurologie/Geriatrie und Hepatologie bei unklarem Befund.

- Aufklärung der Patientinnen und Patienten sowie Angehörigen über reversible Ursachen von kognitiven Störungen und über mögliche Therapieschritte.

- Gezielte Behandlungsschemata (z. B. Laktulose, Rifaximin) und Management therapierelevanter Komorbiditäten.

- Bewusstmachen und Bekämpfen struktureller Barrieren, die den Zugang zu diagnostischen und therapeutischen Leistungen einschränken.

Darüber hinaus kann die Forschung weiter dazu beitragen, prädiktive Biomarker zu verfeinern, die Sensitivität nichtinvasiver Fibrose-Tests zu erhöhen und die Mechanismen der leberbedingten Neurodegeneration besser zu verstehen — etwa im Hinblick auf systemische Entzündung, Mikrobiom‑Hirn‑Achse und vaskuläre Mitverursachung.

Blick nach vorn

Mit wachsender Sensibilität für die Rolle der Leber in der kognitiven Gesundheit könnten breitere Aufklärung, verbesserte Screening-Protokolle und gerechterer Zugang zu hepatologischer Versorgung den Anteil der Fehldiagnosen verringern und therapeutische Wege für Menschen öffnen, deren kognitive Symptome durch behandelbare systemische Erkrankungen bedingt sind. Für Fachkräfte ebenso wie für Familien lautet die einfache, aber wichtige Botschaft: Über das Gehirn hinauszudenken kann die Kognition retten.

Zusammenfassend zeigen die aktuellen Daten, dass Leberfunktionsstörungen und insbesondere eine bislang unerkannte Leberfibrose oder Zirrhose eine relevante und behandelbare Ursache für kognitive Einbußen darstellen können. Die konsequente Einbeziehung einfacher Leberuntersuchungen in die Demenzabklärung könnte zahlreiche Patientinnen und Patienten von einer vermeintlich unumkehrbaren Diagnose befreien und Behandlungschancen eröffnen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen