5 Minuten

Der Nordatlantische Glattwal (Eubalaena glacialis), eines der weltweit am stärksten gefährdeten großen Meeressäugetiere, zeigt Anzeichen einer vorsichtigen Erholung. Nach Jahrzehnten mit teils dramatischen Bestandsrückgängen verzeichnen neuere Untersuchungen zwar nur kleine, aber dennoch bedeutsame Zuwächse bei der Kälberproduktion und der Gesamtpopulation. Gleichzeitig bestehen weiterhin erhebliche Gefahren für die Art, vor allem durch Schiffsanprall und Verstrickungen in Fischereigerät, die die fragile Erholung jederzeit umkehren können.

Ein bescheidener Aufschwung: Was die Zahlen zeigen

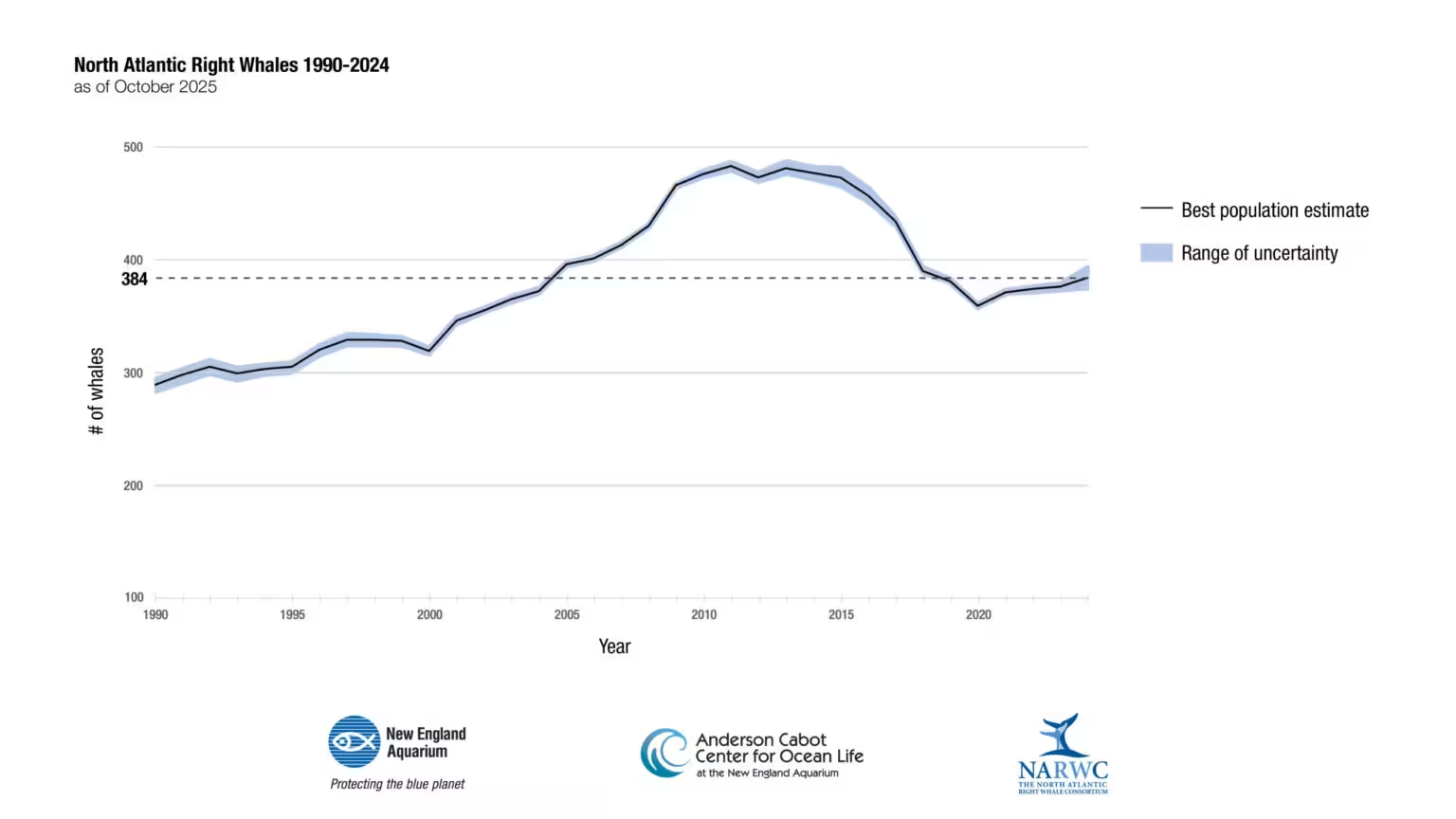

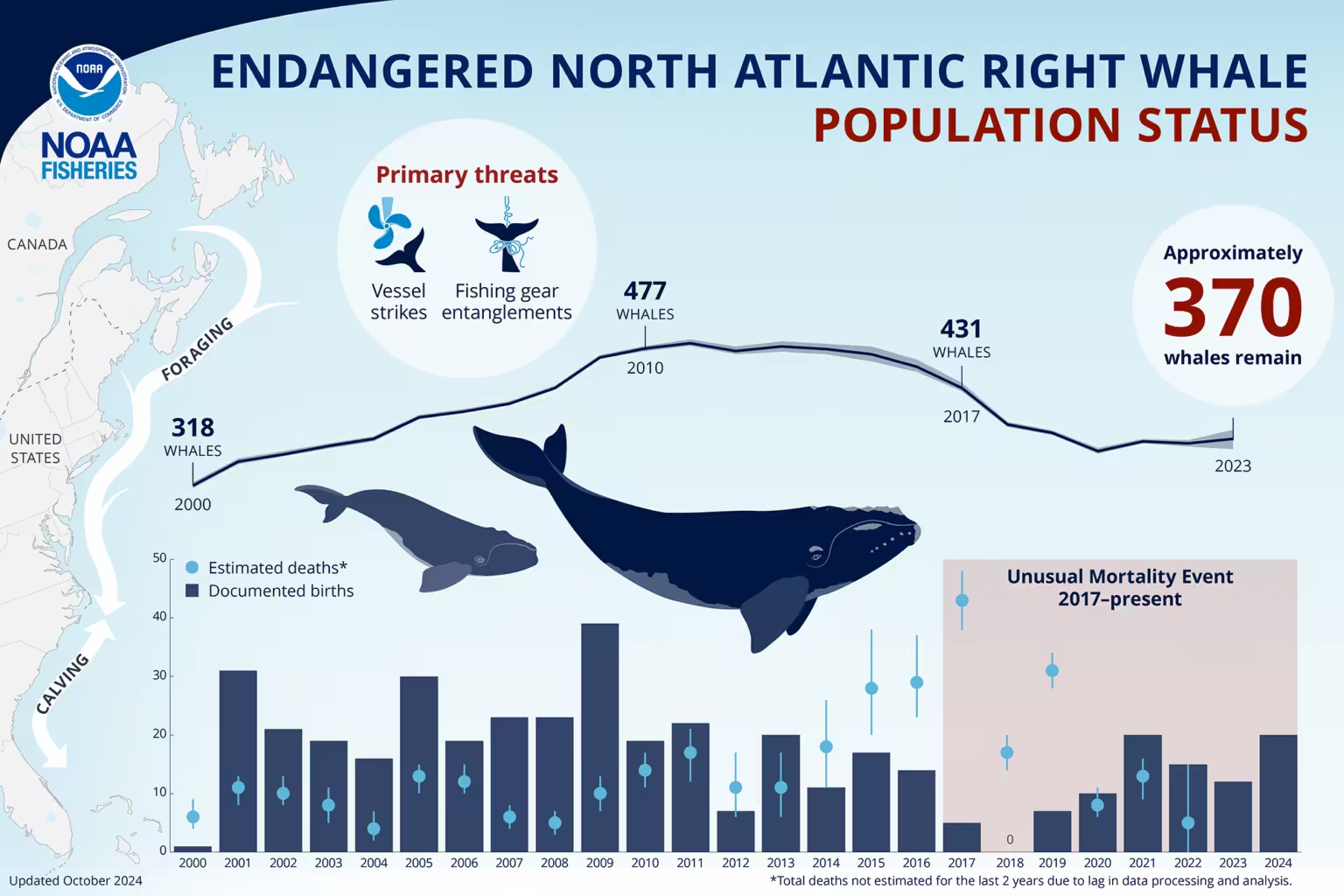

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die Art über Jahre hinweg beobachten, berichteten, dass der Bestand 2024 im Vergleich zu 2023 um etwas mehr als 2 Prozent gestiegen ist. Dieser Zuwachs entspricht acht neu dokumentierten Kälbern und führt zu einer geschätzten Gesamtzahl von rund 384 Individuen. Das ist zwar nur ein kleiner Anstieg, doch er reiht sich in einen allgemeineren Trend ein: Seit 2020 hat die Population um mehr als 7 Prozent zugenommen, nachdem in der vorangegangenen Dekade ein starker Rückgang von etwa 25 Prozent zu verzeichnen war.

Die Grundlage für diese Zahlen bilden koordinierte Sichtungsprogramme, Foto-Identifikationsdatenbanken, Drohnenaufnahmen, akustische Überwachungen und Modellanalysen, die von Gruppen wie dem North Atlantic Right Whale Consortium, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) und dem New England Aquarium koordiniert oder durchgeführt werden. Methoden wie mark-recapture-Analysen mithilfe individueller Narbenmuster sowie systematische Flug- und Schiffserhebungen sind entscheidend, um trotz der großen räumlichen Verbreitung und geringen Dichten verlässliche Schätzungen zu erhalten. Für eine seltene und weit streifende Art bleiben solche Populationsschätzungen jedoch immer mit Unsicherheiten behaftet. Dennoch liefern die jüngsten Trends Forschenden und Schutzorganisationen einen vorsichtigen Hoffnungsschimmer.

Warum die Erholung fragil ist

So positiv die Zahlen auch wirken mögen, Expertinnen und Experten warnen davor, in Selbstzufriedenheit zu verfallen. Im laufenden Jahr wurden bislang keine bestätigten Todesfälle dokumentiert, doch viele Tiere zeigen weiterhin Verletzungen durch Propeller oder Kollisionen sowie Anzeichen von schlechter Körperkondition. Die Geburtenraten liegen weiter unter historischen Mittelwerten, und einzelne Jahre mit wenigen oder gar keinem erfolgreichen Kalbserfolg können den langfristigen Trend schnell wieder umkehren. Historisch wurden Glattwale intensiv bejagt — der Name rührt daher, dass sie nach der Tötung an der Wasseroberfläche schwammen und deshalb als die 'richtigen' Wale zum Abschuss galten — daher ist ihre genetische Vielfalt begrenzt und die Vulnerabilität gegenüber Störfaktoren erhöht.

Die heute vorherrschenden Gefährdungen sind überwiegend menschengemacht: Schiffsanprall (vessel strikes) und Verstrickungen in Fischereigerät gelten als die beiden Hauptursachen für tödliche Verletzungen und schwere Schäden. Eine Analyse der Umweltorganisation Oceana schätzt, dass jährlich etwa ein Viertel der Population in US- und kanadischen Gewässern in Netze oder Leinen verwickelt wird. Etwa 85 Prozent der bekannten Individuen haben mindestens einmal in ihrem Leben eine Verstrickung erlebt. Solche Ereignisse führen nicht nur unmittelbar zu Verletzungen, sondern beeinträchtigen auch die Fortpflanzungsfähigkeit, erhöhen den Energieverbrauch durch eingeschränkte Schwimmfähigkeit und können langfristig die Überlebenschancen reduzieren.

Ein Nordatlantischer Glattwal mit Propellerschäden

Schutzinstrumente und ihre Grenzen

Wissenschaft und Management setzen eine Vielzahl von Maßnahmen ein, um menschliche Einflüsse zu minimieren. Saisonale Geschwindigkeitsbegrenzungen für Schiffe, festgelegte langsame Fahrzonen und dynamische Verkehrsbeschränkungen („dynamic management areas“) sollen das Risiko tödlicher Kollisionen senken. Die NOAA und kanadische Behörden nutzen kombinierte Ansätze: feste Schutzzonen in bekannten Lebensräumen, dynamische Schutzgebiete basierend auf aktuellen Sichtungen, sowie verpflichtende Langsamfahrzonen in stark befahrenen Korridoren.

Im Bereich der Fischerei werden Pilotprojekte für seilloses oder „ropeless“ Fischereigerät erprobt, etwa mit versenkbaren Schwimmkörpern in Kombination mit akustischen Freigabesystemen oder Zeitnahtrufmechanismen, die es ermöglichen, Fanggeräte ohne permanente Leinen an der Oberfläche zu betreiben. Vorübergehende Fangverbote in Bereichen mit bestätigter Walpräsenz werden ebenfalls eingesetzt, um akute Verstrickungsrisiken zu reduzieren, ohne die Existenzgrundlagen von Fischerinnen und Fischern vollständig zu bedrohen.

Doch all diese Maßnahmen stoßen auf praktische, soziale und technologische Hürden: Die effektive Umsetzung von Geschwindigkeitsbeschränkungen erfordert umfangreiche Überwachung und Durchsetzungskapazitäten sowie die Kooperation internationaler Schiffsbetreiber. Die Detektion von Walen ist häufig zeit- und ortsabhängig: Sichtungen erfolgen nur, wenn Beobachterinnen und Beobachter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind oder wenn akustische Überwachungsgeräte Walsignale aktiv registrieren. Philip Hamilton, leitender Wissenschaftler am Anderson Cabot Center des New England Aquarium, wies darauf hin, dass für eine zuverlässige Erkennung zwei Bedingungen zusammenkommen müssen: Menschen müssen hinschauen, und Wale müssen sichtbar anwesend sein. Ohne ausreichende Finanzierung für Monitoring, Durchsetzung und technologische Entwicklung — etwa für robuste schiffsbasierte Radar-, optische oder akustische Systeme — bleiben Schutzmaßnahmen begrenzt wirksam.

Warum das Thema über die Art hinaus Bedeutung hat

Glattwale sind mehr als nur eine bedrohte Großtierart: Sie fungieren als Indikatoren für den Zustand ganzer mariner Ökosysteme. Als große Planktonfresser und mobile Nährstoffverteiler beeinflussen sie Nahrungsnetze, fördern die vertikale Mischung von Nährstoffen und tragen indirekt zur Kohlenstoffbindung im Meer bei. Ihre langsame Fortpflanzungsrate — Weibchen erreichen Geschlechtsreife meist im Alter von etwa acht bis zwölf Jahren und bringen in der Regel alle drei bis fünf Jahre ein Kalb zur Welt — sowie ihre hohe Lebenserwartung bedeuten, dass eine nachhaltige Erholung Jahrzehnte in Anspruch nimmt. Jeder geborene und überlebende Nachwuchs ist daher von großem Gewicht für die Bestandsentwicklung.

Die jüngsten, wenn auch kleinen Zuwächse zeigen, dass gezielte Schutzmaßnahmen Wirkung entfalten können. Gleichzeitig unterstreichen sie, wie sensibel die Population auf anhaltenden menschlichen Druck reagiert. Forschung, Politik und lokale Gemeinschaften müssen daher langfristig zusammenarbeiten: verbesserte wissenschaftliche Überwachung (u. a. Foto-Identifikation, genetische Analysen, akustische Monitoringnetzwerke), adaptive Managementstrategien, fundierte Regulierung des Schiffsverkehrs und Investitionen in neue Fischereitechnologien sind notwendig, damit eine fragile Erholung nicht wieder zunichtegemacht wird. Internationale Zusammenarbeit zwischen den USA und Kanada, ebenso wie die Einbindung der kommerziellen Schifffahrt und der Küstengemeinden, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg dieser Schutzbemühungen.

Schätzungen Oktober 2024

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen