7 Minuten

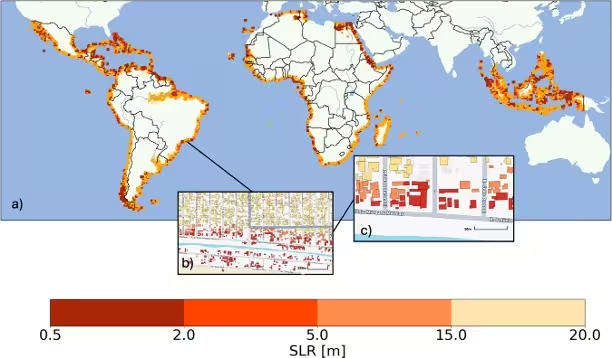

Neue globale Modellierungen zeigen, dass ein langfristiger Meeresspiegelanstieg weltweit Zehn- bis Hundert Millionen von Gebäuden unter Wasser setzen könnte, mit weitreichenden Folgen für Küstenviertel, Häfen und Industrieareale. Diese Schätzungen gelten als konservativ, weil sie bislang Schlüsselprozesse wie Küstenerosion, Sturmfluten, veränderte Gezeitenmuster oder bodensetzungsbedingte Sinken (Subsidenz) nicht vollständig berücksichtigen. All diese zusätzlichen Faktoren würden die Fläche und das Ausmaß der Exposition gegenüber steigenden Wassermassen weiter vergrößern. Die Analyse liefert damit eine belastbare Ausgangsbasis für Risikoabschätzungen, betont jedoch zugleich, dass die realen Auswirkungen regional deutlich größer und zeitlich früher eintreten könnten, als einfache Szenarien erwarten lassen. Für Gemeinden, Planer und Betreiber kritischer Infrastruktur bedeutet das: frühzeitiges, evidenzbasiertes Handeln ist nötig, um Schäden zu begrenzen und Übergangsstrategien zu entwickeln.

Wie viele Gebäude sind gefährdet?

Die Forschenden schätzen, dass bei einem globalen Meeresspiegelanstieg um circa 5 Meter ungefähr 45 Millionen Gebäude betroffen wären. In einem deutlich extremeren Szenario mit 20 Metern Anstieg steigt diese Zahl auf mehr als 130 Millionen Bauwerke. Diese Zahlen vermitteln eine Vorstellung vom potenziellen Umfang, sollten großmaßstäbliche Veränderungen der Eismassen eintreten. Wichtig ist zu verstehen, dass sich der Schaden nicht gleichmäßig verteilt: Abhängig von der Küstentopographie, der Höhenlage von Siedlungen und der historischen Entwicklung von Städten stehen manche Länder und Regionen besonders unter Druck. In einigen Ländern könnten bei einem 5-Meter-Szenario mehr als 80 Prozent der vorhandenen bebauten Flächen betroffen sein, wenn Meeresufer flach abfallen und dort viele Menschen und Infrastrukturen angesiedelt sind. Solche Verluste würden nicht nur private Eigentümer betreffen, sondern auch öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen und Versorgungsanlagen, wodurch die soziale und wirtschaftliche Resilienz ganzer Regionen massiv beeinträchtigt würde.

Die Gefährdung konzentriert sich häufig dort, wo Menschen traditionell nahe am Meer bauen: in flachen Ästuaren, auf Küstenebenen, in Hafenstädten und entlang Flussmündungen. Weil gefährdete Gebäude in niedrigen, dicht besiedelten Bereichen zusammenliegen, können ganze Nachbarschaften gleichzeitig in Bedrängnis geraten. Zusätzlich sind wichtige transport- und logistikrelevante Anlagen wie Häfen, Rangier- und Umschlagsplätze oder Industrieviertel aus betriebswirtschaftlichen Gründen oft in Ufernähe angesiedelt und somit besonders exponiert. Das bedeutet: ein regional fokussiertes Ereignis kann nicht nur individualisierte Gebäudeschäden verursachen, sondern ganze Wertschöpfungsketten stören, Lieferketten unterbrechen und lokale wie nationale Wirtschaften treffen.

Warum die Zahlen der Studie ein Mindestwert sind — und wahrscheinlich konservativ

Das Team hat absichtlich Überflutungen durch gesteigerte Wasserstände modelliert, berücksichtigte dabei jedoch nicht sekundäre Prozesse wie Küstenerosion, erhöhte Sturmfluthöhen, veränderte Strömungs- und Gezeiteneffekte oder die Wechselwirkung zwischen Wellenangriff und Sedimenttransport. Gerade Erosion kann Landflächen pro Jahr unwiederbringlich entfernen, wodurch Gebäude, die heute noch oberhalb eines kritischen Pegels liegen, binnen kurzer Zeit exponiert sein können. Ebenso kann die Kombination aus höherem mittleren Meeresspiegel und intensiveren Stürmen zu deutlich höheren Extremwasserständen führen als allein aus dem langfristigen Trend vorhergesagt. Indem solche dynamischen Prozesse ausgeschlossen wurden, liefern die berichteten Gesamtsummen eine konservative Mindestabschätzung künftiger Risiken. Anders gesagt: Die realen Folgen in der physischen Welt könnten größer ausfallen und früher spürbar werden, insbesondere in Regionen mit instabilen Küsten, geringer natürlicher Pufferzone oder starker anthropogener Nutzung der Küstenbereiche.

Für wissenschaftliche und planerische Zwecke sind solche Mindestwerte dennoch nützlich, weil sie eine robuste, vergleichbare Grundlage bieten, auf der Kommunen und Behörden weiter aufbauen können. Gleichzeitig unterstreichen sie aber die Notwendigkeit, Ergänzungen wie Erosionsraten, Sturmfluthistorien, lokale Hebungs- und Setzungsraten sowie sozioökonomische Vulnerabilitätsdaten in künftige Modellläufe einzubeziehen, um fundiertere Risikokarten zu erstellen. Modelle, die diese Faktoren integrieren, zeigen in der Regel noch höhere Expositionsflächen und differenziertere Risiko-Hotspots, was die Dringlichkeit lokal angepasster Anpassungsstrategien betont.

Jeff Cardille, ein an der Studie beteiligter Ökologe, äußerte sich überrascht darüber, wie viele Gebäude bereits bei relativ moderatem langfristigem Meeresspiegelanstieg gefährdet sind. Lokale Faktoren wie Küstenslope (das Gefälle zum Meer), Sedimentverteilung, natürliche Dünensysteme und vor allem Siedlungsmuster — also die Frage, wo Menschen gebaut haben — spielen eine überproportionale Rolle für die Verwundbarkeit eines Landes. Regionen mit flachen Küsten und starker Besiedlung zeigen besonders hohe Exposure-Werte; insoweit sind sozioökonomische Entscheidungen der Vergangenheit (etwa die Ausweisung von Industrie- oder Wohngebieten in Ufernähe) unmittelbar mit heutigen und zukünftigen Klimarisiken verknüpft. Cardille betonte außerdem, dass interdisziplinäre Analysen, die ökologische, geophysikalische und infrastrukturelle Daten zusammenführen, wertvolle Einsichten liefern, welche Bereiche kurzfristig zu schützen oder langfristig umzusiedeln sind.

Von Karten zu Maßnahmen: Planung für eine unsichere Küstenlinie

Die Forschenden stellten eine interaktive Risikokarte zur Verfügung, um Bereiche mit hoher Exposition sichtbar zu machen. Solche Tools sind praktisch für Stadtplaner, Infrastrukturbetreiber und politische Entscheidungsträger, weil sie helfen, Prioritäten zu setzen: Wo lohnt sich der Bau von Deichen und Hochwasserschutzanlagen? Wo sind angehobene Bauweisen (Raised construction) sinnvoll? In welchen Fällen ist ein gesteuerter Rückzug (managed retreat) ökonomisch und sozial nachhaltiger als fortlaufend teuren Schutz zu finanzieren? Die Karten dienen dabei nicht nur als Alarmfunktion, sondern als Planungsinstrument, das Szenarien, zeitliche Entwicklungspfade und infrastrukturspezifische Sensitivitäten kombiniert. Auf dieser Basis lassen sich Raumordnungsentscheidungen ableiten, Schutzinvestitionen zielgerichtet einsetzen und langfristige Anpassungsstrategien entwickeln.

Praktische Maßnahmen reichen von kurzfristigen technischen Lösungen bis zu langfristigen governance-basierten Strategien. Technische Optionen beinhalten den Bau oder die Verstärkung von Deichen, mobile Flutsperren, natürliche Maßnahmen wie Wiederherstellung von Feuchtgebieten und Dünen zur Wellenbrechung sowie intelligente Infrastrukturplanung (z. B. resilientere Hafenanlagen, erhöhte Straßen- und Versorgungsleitungen). Governance-Instrumente umfassen zukunftsorientierte Flächennutzungspläne, Anreizsysteme für eine risikoangepasste Bebauung, Entschädigungs- und Umsiedlungsprogramme sowie regionale Kooperationen für gemeinsame Schutzmaßnahmen. Die interdisziplinäre Kombination aus Kartierung, Ingenieurwissen, Ökonomie und Sozialplanung ist essenziell, um robuste und faire Anpassungsstrategien umzusetzen.

Der globale Meeresspiegel steigt derzeit mit einer Rate von etwa 4,5 Millimetern pro Jahr, und die meisten Projektionen deuten darauf hin, dass sich diese Rate über Jahrzehnte beschleunigen wird, solange Gletscher und Eisschilde weiterhin Masse verlieren. Dies ist eine physikalische Folge der Erwärmung: wärmeres Wasser dehnt sich aus (thermostatische Ausdehnung) und zusätzlich fließt Wasser von schmelzenden Gletschern und Eisschilden in die Ozeane. "Es gibt kein Entkommen vor zumindest einem moderaten Meeresspiegelanstieg", sagte Maya Willard-Stepan, eine Umweltwissenschaftlerin und Mitautorin der Studie, die inzwischen an der University of Victoria arbeitet. "Je früher Küstengemeinden mit Planung beginnen, desto besser stehen ihre Chancen, wirtschaftlich und sozial resilient zu bleiben." Diese Aussage unterstreicht sowohl die Notwendigkeit von Prävention als auch die Bedeutung proaktiver Anpassungspolitik auf lokaler bis nationaler Ebene.

Für Planer, Ingenieure und Gemeinden ist die Botschaft klar: Das Kartieren projizierter Überflutungsbereiche ist nicht nur eine akademische Übung. Es ist ein praktisches Werkzeug, um Entwicklung zu steuern, Infrastruktur zu schützen und schwierige Entscheidungen darüber zu treffen, wann und wo ein Rückzug von der steigenden Flutlinie strategisch sinnvoller ist als der andauernde Kampf um Schutz. Solche Entscheidungen erfordern dabei nicht nur technisches Wissen, sondern auch soziale Beteiligung, rechtliche Grundlagen und faire Finanzierungsmechanismen. Nur so lassen sich Maßnahmen umsetzen, die sowohl technisch wirksam als auch sozial gerecht sind — mit Blick auf die kommenden Jahrzehnte, in denen Anpassung an den Klimawandel zur dauerhaften Aufgabe für viele Küstengemeinden werden wird.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen